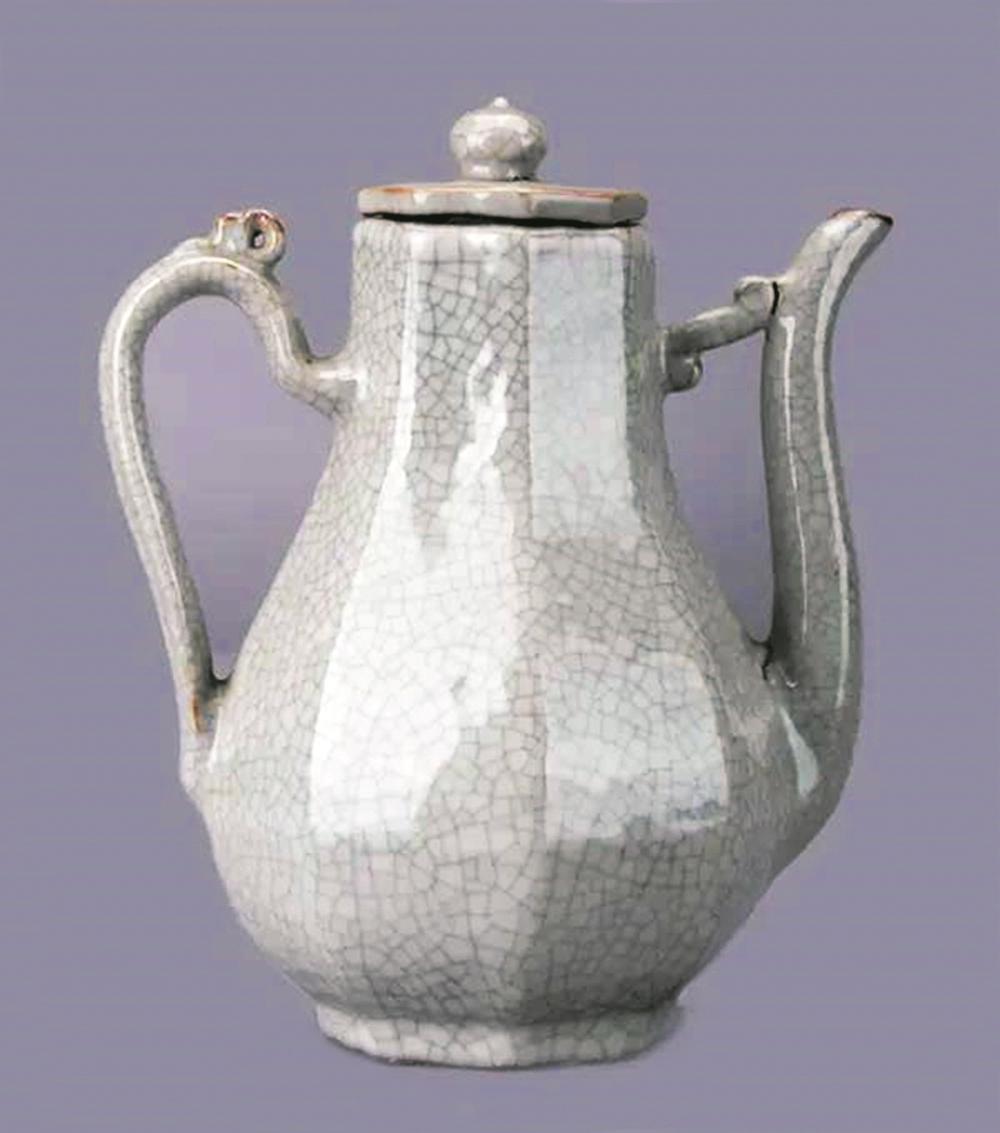

哥釉瓷执壶 明

虎皮纹瓷碗 宋

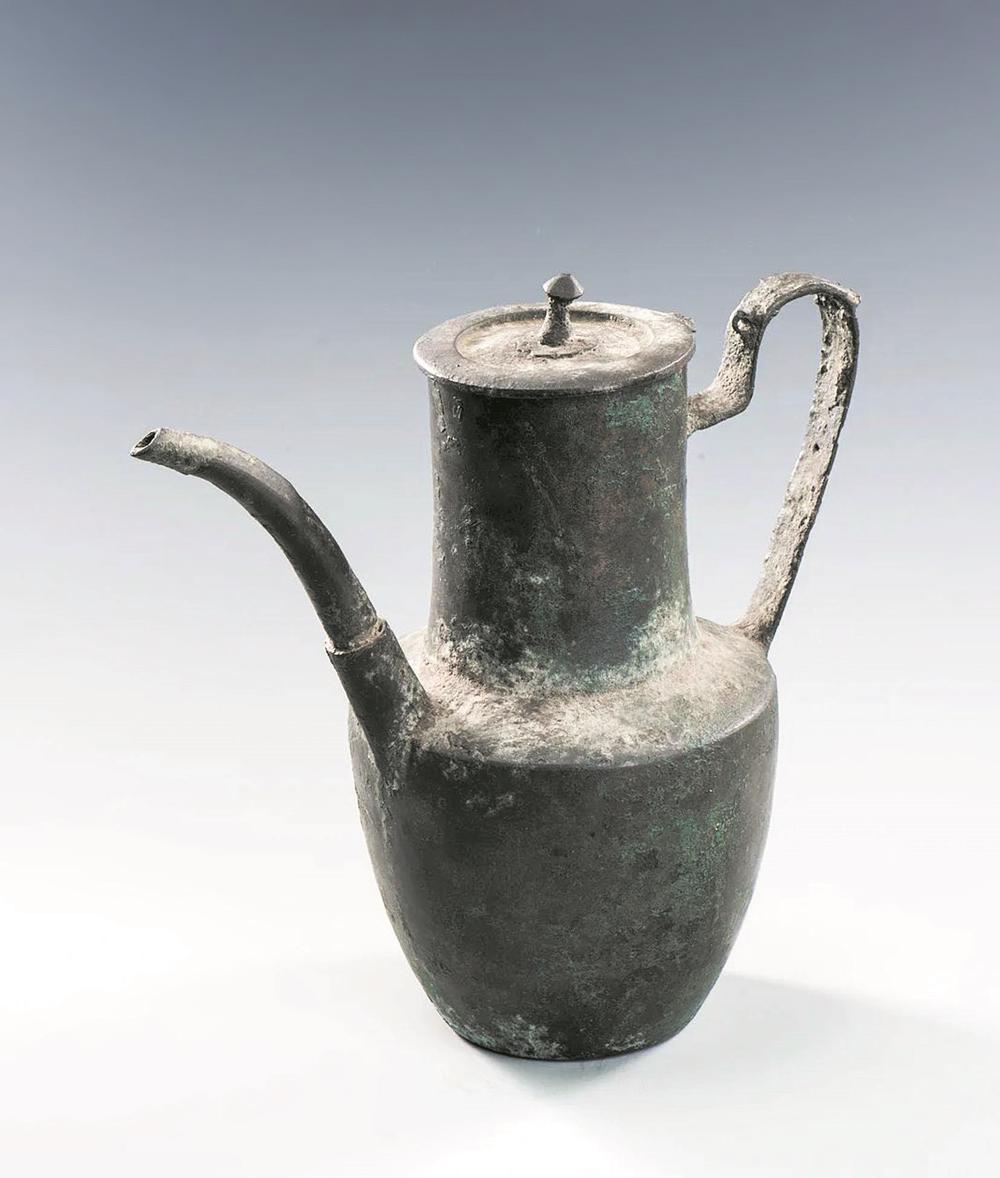

带流铜壶 宋

金凤窑黑釉瓷盏 宋

外国游客在成都品尝盖碗茶 本报资料图片

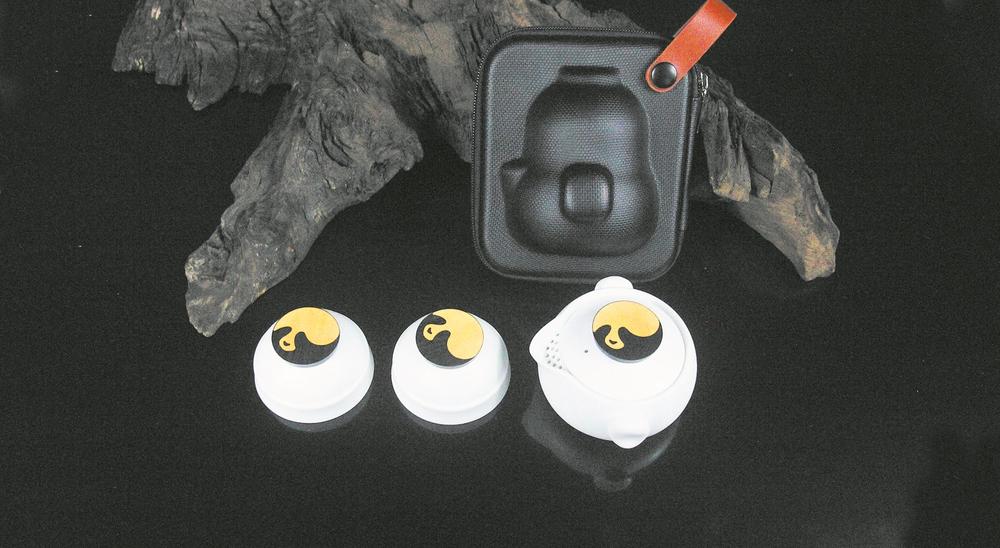

文创茶具

熊猫旅行杯

杜甫草堂茶具文创 杜甫草堂博物馆供图

带有成都元素的木艺盖碗茶杯 本报资料图片

清风拂柳,微光向暖。又是一年春好时,人间四月,草木更新,茶香氤氲,饮正当时。寻常百姓家有“柴、米、油、盐、酱、醋、茶”,文人墨客间则讲“琴、棋、书、画、诗、酒、茶”。自古以来,茶对于中国人来说,就不仅仅代表着一种传统的饮品,深远的生活诗意和厚重的历史底蕴,让茶成为一种“文化”。茶圣陆羽曾说:“水为茶之母,器为茶之父。”中国茶的讲究,从对茶叶色、香、味、形的精挑细选开始,然后则是用水的清、轻、甘、活、洁、冽,最后,作为“茶之父”的茶器在茶艺活动、饮茶过程当中,更是扮演着至关重要的角色。陶瓷、金属、漆器、玻璃,饮具、煮具、贮具……从川蜀名窑,到如今的茶具文创,成都茶事发展的千百年间,茶具也在蜀匠巧思之下不断更新迭代。

古时茶具

为茶事量身定制

“舍中有客,提壶行酤,烹茶尽具,已而盖藏。”西汉辞赋家王褒的《僮约》,是中国历史上最早提到“茶具”的史料。这也成为“茶具”这一概念最早就出现在成都的一条切实佐证,表明那时在成都地区已经拥有专用的茶具。家有客来时,便使用器具烧水煮茶,分杯陈列,饮完茶后,则仔细将茶具洗净、收藏归位。先前,茶更多地作为食材、药材在人们的生活中出现,而到了西汉以后,茶越来越多地进入宫廷、达官贵人和文人雅士的家中,作为消遣待客的饮品,于是,配套茶具的兴起和发展也成为一种必然。

唐朝时,中国茶的发展迎来了一次前所未有的高峰——饮茶上,有“煎茶法”的发明;制度上,有茶税、榷茶、贡茶与茶马互市的诞生;文化上,更有茶圣陆羽与《茶经》集茶道大成式的出现……

伴随着茶业的兴盛,成都出现了许多观赏、使用和文化价值极高的茶器茶具。“大邑烧瓷轻且坚,扣如哀玉锦城传。君家白碗胜霜雪,急送茅斋也可怜。”各大民间陶瓷窑场空前繁荣,形成了唐代蜀茶茶具制造的集中地,各类茶杯、茶罐、茶碗、茶壶、茶盏、茶碟等饮茶和储茶、制茶用具大量生产。

到了宋代,主流的制茶饮茶方法逐渐从“煎茶”向“点茶”转变,“斗茶”这种娱乐性质的茶道文化也开始流行起来。在《中国风俗辞典》中,还有关于当时“茶令”这一风韵雅举的记载:“茶令流行于江南地区。饮茶时以一人令官,饮者皆听其号令,令官出难题,要求人解答或执行,做不到者以茶为赏罚。”随着茶艺活动的花样不断增多,相应地宋时茶具的形态也发生了很大的改变。譬如,由于斗茶比的是茶汤颜色与汤花浓度,因此为了使得茶具与茶汤黑白相映,对比鲜明,不像唐代偏爱素雅的越窑青瓷,当时的人们更加青睐深色茶具,福建建窑的黑釉瓷备受推崇。也是从北宋早中期开始,受到建窑黑瓷茶盏的间接影响,四川盆地涌现出广元窑、金凤窑等大量黑瓷生产窑场。虎皮纹瓷碗、玳瑁纹瓷碗、酱釉瓷铫子、黑釉兔毫盏……历经千年埋藏,当那些造型古朴厚重、釉质肥厚莹润的黑釉瓷茶具出土的瞬间,风雅宋人杯盏间的谈笑风生跃然眼前。

“新采,拣去老叶及枝梗碎屑。锅广二尺四寸,将茶一斤半焙之。候锅极热,始下茶急炒。火不可缓,待熟方退火。撤入筛中,轻团挪数遍,复下锅中。渐渐减火,焙干为度。”在明《茶录》中,作者张源如此记述“造茶”过程。明代开始,制茶工艺上,前期仍流行“蒸青”,到了中后期,出现“烘青”“炒青”工艺新创并逐渐发展成熟。

茶道形式上,到明中叶时期,化繁为简、追求本性真味的“泡茶道”成为绝对的主流,于是,因宋代斗茶而兴盛的深色系茶具也逐渐退出人们的视线,白瓷、青花瓷茶具取而代之开始流行。正是这时,景德镇作为全国的制瓷中心,生产出大量类型多样、形态各异的精美茶具,其中,青花瓷和彩瓷茶具成为当时受到极大推崇的饮茶器具。明代中后期,社会上又新出现了使用陶器茶具的风潮,其中以紫砂壶最为出名。不吸茶香,不损茶色,紫砂壶拥有着天生优越的宜茶性。在四川,晚明至清初的宜兴紫砂茶具异军突起,几乎占据了茶具的半壁江山。仰赖着得天独厚的本土资源,四川的会理、泸州、雅安、乐山、大足、荣昌、彭州等地生产出许多具有浓郁地方特色的土青花茶具和土陶茶具,有着“中国四大名陶”之一美称的荣昌窑紫泥茶具即是其中典型。

盖碗茶

成都茶馆中的代表性文创IP

从唐代以前,茶饮茶艺多局限于上流圈层;到宋代,茶逐渐走进市井烟火;再到明清,街巷中茶坊广布;如今,茶已经贯穿人们生活中的种种场景——家庭茶饮、工作茶饮、社交茶饮、文化茶饮,不同功能和价值的需要,让茶饮的消费场景和市场需求不断拓宽,茶具的设计生产与文化创意创造的形态愈加丰富多彩。

“一城半茶客。”成都,是全国茶馆最多的地方。早在民国初期,成都茶馆已达454家。而如今,成都的老茶馆依然守候着市井生活的人情味。走进茶馆,便会看到一派逍遥自在,自得其乐的景象。喝茶、下棋、擦皮鞋、掏耳朵、摆龙门阵……各种各样的花式耍法,与城市悠闲自在的气质相互呼应。

在成都的老茶馆里,最为经典的传统茶具当属由“茶碗”“茶盖”“茶托子”三件套组成的“盖碗茶”。这一如今被我们所熟知的“盖碗茶”器具,原始形态发源于唐朝的成都,后又经过成都人的创新改良。“建中蜀相崔宁之女以茶杯无衬,病其熨指,取碟子承之,抚啜而杯倾,乃以蜡环碟子之央,其杯遂定。即命匠以漆环代蜡,进于蜀相。蜀相奇之,为制名而话于宾者。人人为变,用于世。是后传者更环其底,愈新其制,以至百状焉。”在唐人李匡乂的《资暇集》中,有这样一段记载,说明直到现在我们仍然惯于使用的漆环茶托,便是由当时生活在成都的西川节度使崔宁之女所发明,而后推广流行开来。

在茶托之后,成都人又创新性地加上了茶盖,既可以滤动浮泛的茶叶,又能在盖上茶盖时对茶进行保温。于是,茶铺中的成都人手捧一盏茶碗,用茶盖轻拨茶汤的悠闲姿态,便成了成都印象里安适生活的灵动一角。然而,盖碗茶并不只存在于成都的大小茶馆中,以盖碗茶形态为基础的衍生文创产品,也不再局限于茶具本身:与火锅“跨界联动”,与大熊猫多次“合体”,与川剧脸谱完美结合……盖碗茶本身已然成为天府文化与成都文创的代表性IP。

窑址焕新

文创再现陶瓷工艺经典

唐宋时期的四川成都,在社会安定、物产丰盛的环境背景之下,人丁十分兴旺,商业贸易发达,富甲天下。陶瓷和茶具制造方面,此时的成都名窑辈出、名品纷起。

始于南朝,窑火延续800年的邛窑,直到上世纪三十年代因为众多陶瓷器的出土再次“一醒惊世”。如今,围绕着十方堂遗址,邛窑考古遗址公园已经建立,游客在此可参与休闲、娱乐、餐饮、住宿多元化体验。

在蜀地的另一边,成都平原与龙门山脉交接的地带,今彭州市磁峰镇,宋代磁峰窑所生产出的白瓷产品胎色洁白、胎质坚致细腻、胎体轻盈,加之光洁润泽的釉面、流畅工整的纹饰,让磁峰窑白瓷享誉天下。时至今日,依托优秀的传统陶瓷文化和茶具工艺底蕴,彭州依然吸引着众多的陶瓷行业企业家在当地投资建厂,千年窑火几经风雨得以延续。如今的彭州白瓷,还结合了广东、江西等地工艺,延续了宋代陶瓷文脉,以现代、科技、艺术相结合多元化产品呈现,且形成西部较成规模的聚集型陶瓷产业园。

在众多彭州白瓷的现代文创中,茶具有着举足轻重的地位。其中,获“2018金熊猫创意设计奖”铜奖的“天彭牡丹茶具”勾勒了牡丹的形状,在白之外,没有增添任何其他颜色,保留了白瓷本身的至纯至净,体现出传统派彭州白瓷茶具文创的典雅气质。

以萌态风格为主打特色的熊猫元素茶具,也成为彭州白瓷茶具文创的经典形式。“熊猫印象”则将熊猫爪子和耳朵的形状运用到盖碗上,让素雅的白瓷平添一份巧妙灵韵。从越南岘港到美国奥斯汀会展中心,这件“熊猫印象”还走出成都,走向了世界,不断在国外高端活动交流中展出,体现着天府文创的魅力与活力。

另一件“洗脑壳”杯,则是将陶瓷与玻璃材质搭配,造型上简约可爱,功能上方便“茶颜观色”。在茶饮与潮流文化深度融合的今天,“洗脑壳”这一幽默的非遗文创体现出新一代“茶友”的独特个性,受到了不少年轻人的喜爱。

博物馆文创

茶具融合传统文化

如果说从传统陶瓷古窑中的茶具文创里,我们能够欣赏到更纯粹的工艺之美,品味独具风韵的蜀人匠心,那么,博物馆里的文创茶具则成为天府文化的集合载体,通过融入丰富多样的主题和元素,描绘出中华传统文化与成都城市风采的不同侧面。

去年,“空明流光——宋瓷·五大名窑特展”在成都博物馆开启,引发一场宋式美学风潮。观展之余,成博也推出了一系列轻灵雅致、质感高级的瓷器文创,其中,一款“禅茶执壶套组”格外引人注目。淡雅柔和的月白釉面,给人以视觉上的清透凉意;一柄瓜棱形、圆鼓腹执壶,结实的壶嘴与流线型的把柄相互呼应;两只茶盏,造型不一,呈现出轻盈灵动、纯粹自然的生活气息。

2021年,成都博物馆还曾联动高淳陶瓷,为“这礼是成都”文创大赛设计了“古今融合茶具系列”,并将设计作品转化为文创产品,打造出一系列大赛联名款。该款茶具以成博馆藏“清同治黄地粉彩蝶纹瓷花盆”为创作灵感,参考多处清代文献与图样设计,运用大量黄金色与镀金工艺,彰显雍容华贵,搭配骨瓷釉上彩工艺,让茶具表面的蝴蝶形象栩栩如生。同时,茶杯杯身下半部分呈现出大海的景象,有着天府元素代表——太阳神鸟乘风破浪。整套茶具尽显古蜀历史与现代时尚的交织,古今审美的融合。

杜甫草堂这座景致典雅、诗意盎然的西蜀园林里,在古派建筑与苍翠深林映衬下,饮上一盏幽香清茶,仿佛是再适宜不过的雅事一桩。来自杜甫草堂的文创茶具,更是在材质、造型和纹饰上有着各种独特精巧的设计。将草堂花径尽头内墙上雕书的“草堂”二字嵌入天青胎体的“草堂青花杯”,莹润通透间映出诗圣故居的静谧;在白净杯身上绘以滔滔波浪,点缀腾飞鹭鸟的“沧浪杯”,有着杜诗《狂夫》中的风骨气节;在“草堂三景入茶具”的草堂旅行套杯中,包含一壶、二杯、茶盘、茶夹、茶巾等多件配套器具,其中可见疏风竹林、红墙花径,千分幽清与十足雅韵尽藏于此。

成都日报锦观新闻记者 吴雅婷 实习记者 王茹懿 成都博物馆供图