李白不朽的诗歌深深植入中华民族的血脉与基因 制图 雨心

桃花潭是一个小学生都熟知的地方

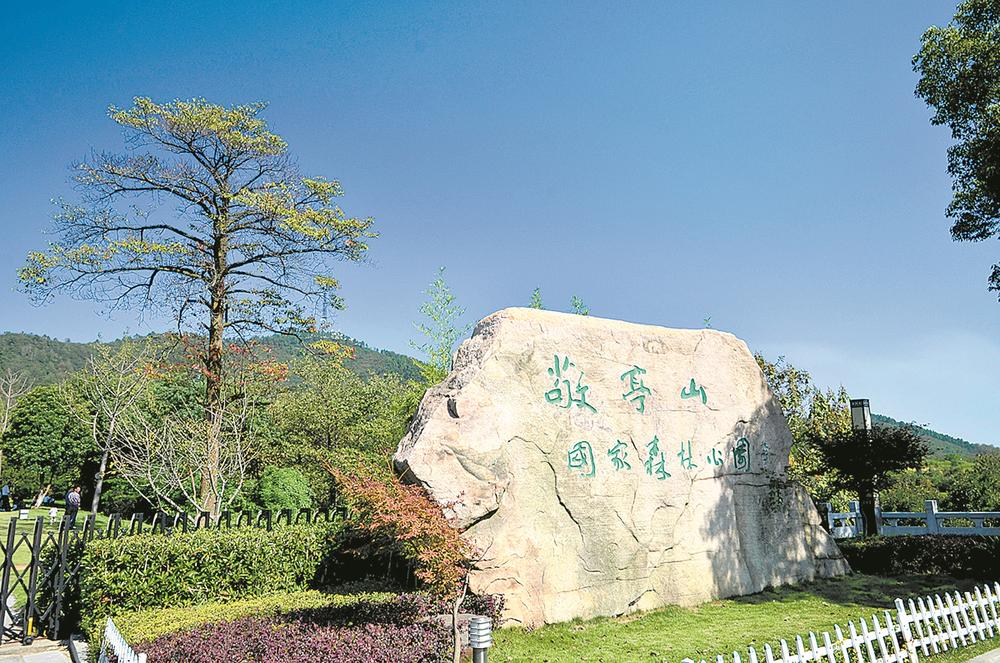

敬亭山被很多诗人吟咏,可谓诗歌之山

李白实现了期许,他的诗歌辉映了1300个春秋,还将继续辉映下去

现代诗人余光中说李白,“绣口一吐, 就半个盛唐”。

畅销书作家六神磊磊说,如果没有李白,我们会少背很多唐诗,少用很多成语——说童年,没有青梅竹马;说爱情,没有刻骨铭心;说享受,没有天伦之乐;说豪气,没有一掷千金;犯了难,说不了“长风破浪会有时”;处逆境,说不了“天生我材必有用”;赔了钱,说不了“千金散尽还复来”……如果没有李白,我们熟悉的祖国也会变得模糊,我们不知黄河之水哪里来,庐山瀑布有多高,桃花潭水有多深,蜀道究竟有多难……白帝城、黄鹤楼、洞庭湖的名气都要略降一格,黄山、天台山、峨眉山的风景也会失色几许,历朝历代的文人骚客也会少了很多名句……

明代李贽在《李白诗题辞》中说,“余谓李白无时不是其生之年,无处不是其生之地……死之处亦荣,生之处亦荣,流之处亦荣,囚之处亦荣,不游不囚不流不到之处,读其书,见其人,亦荣亦荣!”

最早、最忠实的“超粉”魏万

编定李白第一部诗集

第三次告别长安城,李白决定前往温暖明媚的南方。

已过半百的李白带着一身疲惫与忧伤来了。我猜测,此时的李白心中的冲动一如年轻时代,年轻时他常为到底该选择儒家还是道家而矛盾,到了晚年,现实的无情与酒后的壮烈则成为另一对矛盾。

扬州,这座早年时曾在此散尽千金,留下诸多美好回忆的城市,此刻重又走进那熟悉的长街短巷,年过五旬的李白能没有感伤吗?人类都是感性的动物,而诗人犹胜于常人。昔年来扬州,李白风华正茂;今日再临扬州,李白垂垂老矣。昔年来扬州,远大理想像扬州城外浩荡的春风吹拂得人骨头酥麻;今日再临扬州,一切的青春梦幻,如同草间的露珠,日头一照,无影无踪。昔年来扬州,富家子弟李白腰缠万贯,挥金如土,不到一年的江南之行,竟然花费三十万金;今日再临扬州,贫病无告的李白常常为酒钱发愁……星河斗转,世事炎凉,纵有春风十里扬州路,又怎能涤尽满腔忧愁?

两千多年前先民的一首歌谣也曾有过这种昨是而今非的感伤——只要人类不灭,感伤就是永恒的:

昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

然而,烟花扬州给予李白的,也并非完全是愁苦和感伤,正如一个钱币从空中掷出,不会每次都是背面一样。在扬州,一个叫魏万的年轻人找上门来。魏万又名魏颢,曾经隐居于王屋山下,《全唐诗》收录了他仅存的一首作品《金陵酬李翰林谪仙子》。这是一首长诗,诗中有“长卿慕蔺久,子猷意已深。平生风云人,暗合江海心”之类的句子,它表明魏万乃是李白的读者、崇拜者和追随者,用网络语言说,是超级粉丝。这位超级粉丝追星追得前无古人:为了一睹李白风采,他从河南一路追到山东,再追到江南,终于在扬州找到了李白。

李白对这位年轻的追随者表现得非常友好——与其说是奖掖后进,不如说他晚年寂寞。他发现这个年轻人也是一个激情四射的人。老年人容易在年轻人身上看到自己青春的影子,从而心生怜惜。

一个不争的事实是,李白不仅认为魏万“尔后必著大名于天下”,还把自己的诗文交给魏万,嘱托由他来编定,这就是李白在世时第一部诗集的由来。两人从扬州一路饮酒,直到金陵分手。分手时,李白认认真真地写了一首长诗送给魏万。只是,魏万后来没有以诗而“著大名于天下”,而是以李白最忠实且最早的超级粉丝而为人所知。

最风雅真性情的“铁粉”汪伦

文坛佳话流传千古

安徽南部的泾县一带沟谷幽深,青山绿水中藏着一个个古意盎然的村镇:连绵的山峰带着青翠从天边驰过,清澈的小溪自山中叮咚游来,又叮咚游走。池塘里,几只白鹅在戏水,高大的院墙起起伏伏,古老的门厅里坐着安详的老人……这是一个仿佛被时光遗忘的世界。走进爬满植物藤蔓的小巷,让人极其疑心,前面就会走出一个峨冠博带的古人,向我们微笑、打拱,带我们梦回唐朝。

距泾县县城30公里的陈村,古名南阳,保存有完整的皖南古民居群,其中明清建筑七百余处。但与境内的另一个地方相比,诗书传家的陈村也稍逊风骚——那就是桃花潭。

全国以桃花命名的小地方,诸如桃花源、桃花山、桃花泉、桃花溪、桃花潭……实在不可计数,但要从中选一个最深入人心的,非泾县桃花潭莫属。

这是一个小学生都熟知的地方。翻开小学语文课本,我们都会看到那首题为《赠汪伦》的李白诗作,它是如此简单而又饱含深情——

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

地方史料说,汪伦是泾县的一个财主,也是饱读诗书的名士。和魏万一样,汪伦也想结识李白。他给李白写了一封信:“先生好游乎?此地有十里桃花。先生好饮乎?此地有万家酒店。”——看来汪伦对李白的性情摸得十分清楚。

十里桃花、万家酒店果然吸引了李白,他乘兴前往泾县。等到和汪伦见了面,汪伦告诉他,“桃花者,潭水名也,并无桃花;万家者,店主人姓万也,并无万家酒店。”这种情形有点形同欺骗,只是骗得很风雅。李白没有恼怒,因为他从汪伦的“欺骗”中读出了他毕生一以贯之的真性情。率真洒脱,挥洒自如,在大唐那个充满阳刚与自信的时代,李白是一个代表——代表了一种人格,一种人生和命运的进行时。

青弋江是长江下游的一条支流,全长不到300公里,发源于黄山北麓,一路北流,在芜湖注入长江。泾县县城西南40公里的青弋江段,水面平静,江水幽深,这就是桃花潭。也就是说,桃花潭并不是孤立的深潭,而是青弋江的一段。

桃花潭一带,多为低山和丘陵。行走潭边,远处是青黛的山峦,时常有浓重的烟岚像白色的薄纱一样缠在山腰。近处是一年四季碧翠的树林,江阔云低,静水深流。

桃花潭边的万村,几条古旧的老街,保存完整的民居历经沧桑,却依然是旧时模样。村子里,书院、会馆、宗祠一应俱全。最妙的是,汪伦曾向李白夸口的万家酒馆也被复制出来——它选址在一座老房子里,粉壁斑驳,马头墙缝里挤出不少青草,在风中轻摇。

位于万村西面的青弋江滨,传说就是当年李白乘舟远去时汪伦踏歌相送的地方。为了给这一流传千古的文坛佳话留一个纪念实体,明朝时,修建了踏歌岸阁。阁楼几经兴废,至今犹在。登阁远眺,桃花潭在村庄和山峦的护送下缓缓北上,继续它的征程。

宣城岁月:饮酒、游山、写诗

相看两不厌,只有敬亭山

自晋朝以来,桃花潭所在的泾县便属于它东北面的宣城管辖。从桃花潭到宣城不足一百公里,沿途都是青山绿水,茂林修竹,村落人家,如一首婉约的绝句,虽无振聋发聩之音,却有耳目一新之感。

如果不是安史之乱,很有可能,李白会在宣城及周边停留得更久——很明显,他喜爱这个山不高而秀、水不深而幽的地方。自然风景是一方面,另一方面,这里还有像汪伦这样的铁粉,以及他本人的偶像——谢朓。

谢朓在宣城留下了一座楼——准确地说,是楼的遗址;然后,后人在遗址所在地,用不断重建来抵挡时光的销蚀和兵火的摧毁。

楼并不高,只有上下两层,位于宣城市区一座略微突起的小山上。在李白来到宣城之前两百多年,谢朓做过宣城太守,世称谢宣城。作为中国最优秀的山水诗人之一,谢朓与其本家谢灵运并称大小谢,谢灵运是大谢,他是小谢。

53岁那年,李白第一次前往宣城,并在谢朓做太守时建的楼上与族叔李华共饮。饮宴而有诗,对诗人来说,是水到渠成的事。李白在诗里感叹光阴疾速,“弃我去者,昨日之日不可留”,断言“人生在世不称意,明朝散发弄扁舟”——世事就是这么荒谬,就像有人说的那样:云儿想做一只鸟,鸟儿想做一朵云。历史上,不少达官显贵愿做文人,而一流的文人李白却想出将入相。站在53岁的人生高处,酒后的李白诗中依然矛盾。不过,他没有忘记表扬自己的偶像:“蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。”

位于宣城北郊的敬亭山是座海拔仅三百多米的小山,之所以跻身天下名山行列,是因为诗歌。说敬亭山是诗歌之山,一点不算夸张。除了李白的偶像谢朓外,为敬亭山写过诗的还有王维、孟浩然、白居易、杜牧、韩愈、刘禹锡、李商隐、韦应物、陆龟蒙、苏东坡和梅尧臣等。

当然,所有关于敬亭山的诗作中,最广为人知的无疑出自李白之手。这首只有20个字的五绝,谁都读得懂,谁都可能读出不同的滋味:

众鸟高飞尽,孤云独去闲。

相看两不厌,只有敬亭山。

因为爱宣城,李白55岁时又来了这里。如果不是接踵而至的安史之乱,很可能,他会一直生活在宣城——和来往的官员、文人喝喝酒、游游山、写写诗。但是,安史之乱爆发了,一切生活都改变了。

流放夜郎一路友人照应

边走边游的自助旅行

安史之乱这个大背景下,李白蹚了他一生中最令人错愕的一趟浑水。

安禄山的叛军自幽州南下,一路摧枯拉朽,洛阳和长安两大都城先后陷落,唐玄宗仓皇逃往李白的老家四川。李白深知宣城不可再居,他先在杭州暂住了几个月,复觉杭州亦不安全,于是一路向西,避乱于长江之滨的庐山。

庐山是李白的旧游之地。首次到庐山时他才25岁,那是他人生中的第一次壮游。他为飞流直下三千尺的庐山瀑布震惊,留下了妇孺皆知的《望庐山瀑布》,同时希望结庐此地:“九江秀色可揽结,吾将此地巢云松。”30年后,李白真的隐居此地,根据他的诗可知,隐居地在五老峰下的屏风叠。

隐居才几个月,一个叫韦子春的人三次带着厚礼来到李白草堂,代表唐玄宗的儿子永王李璘,邀请李白下山入幕。永王欲分裂天下,划江而治,不得人心,其时大多数人都已看出来,并采取避而远之的不合作——比如与李白同为“竹溪六逸”的孔巢父,当永王拥兵东进并礼请他入幕时,他就婉言谢绝。

如同上次李白要去幽州一样,这次,妻子宗氏仍然坚决反对。但李白却在众人避之不及的情况下,欣然接受了永王礼聘,成为唯一一位替永王站台的“全国知名”人物。很显然,这还是因为李白一生都在推崇管仲、乐毅、诸葛亮,而此时已年过半百,他不愿意放过任何一个可能的机会。

后来的结果广为人知:至德元年(公元756年)腊月,不到两个月永王就兵败身亡,李白也因此下狱。

值得一提的是,负责平定永王叛乱的主要官员,便是当年与李白杜甫一起豪饮壮游的高适。李白托人把一首诗送交高适,希望他出手相救,妻子宗氏也出面去找高适。但,高适没有回应。与此形成对比的是,后来杜甫流落蜀中,同在蜀中的高适给予了杜甫不少照顾。

高适对李白的态度,验证了杜甫诗里道出的李白的险境:“世人皆欲杀”——承受了战乱痛苦的人们,对永王的反叛深恶痛绝,李白的作为,只有敦厚的杜甫才会怜其才而担心他遭遇不测。

在崔涣等人的帮助下,李白的性命总算保住了,最终流放夜郎。更幸运的是,因为遍及天下的诗名,他长达一年从浔阳前往夜郎的流放之路,相当于边走边游的自助旅行,沿途照例有朋友或粉丝为他置酒设宴。一年后,他走到奉节,朝廷大赦令传来,他立即买舟东下,充满“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”的喜悦。东下之后,李白由江夏而至岳州,浮沅湘,游零陵——与此同时,一直为李白担忧的杜甫正经历一生中最艰难的时光,从洛阳一路逃向成都,最绝望时全家冻饿,不得不在风雪天跟一个养猴子的老人上山挖黄精糊口。

余音

大鹏飞兮振八裔,余风激兮万世

温暖的南方山明水丽,劫后余生的李白享受着美酒与美景的安慰。三年后,像一只躲在僻静处舔好了伤口的小兽,年过六旬的李白又一次(也是最后一次)希望找到出路——投奔平定安史之乱的一个重要人物李光弼,李以功进封临淮郡王。不想,走到半路李白就病了,只好返回,经金陵而至当涂。

当涂是长江之滨的一个小县,今天属于马鞍山,唐代属宣城。李白的族叔李阳冰是当涂县令,他成为李白晚年的主要依靠对象。

病重的李白将诗稿托付给了李阳冰,希望他为自己编定诗集并作序。次年春,李白的病稍有好转。他最后一次出游,目的地是当涂南边的宣城。在宣城起伏的山峦间,他又一次看到了漫山遍野的杜鹃花。春阳下灿烂的杜鹃花,让他想起了与它同名的鸟儿,也想起了故乡四川。

春天过去了,杜鹃花也凋谢了,63岁的李白走到了人生的尽头。

唐代宗广德元年(公元763年),安史之乱终于画上了句号。这一年,高适任成都尹兼剑南节度使,是有名有实的封疆大吏;杜甫则从成都移居梓州,在听到官军收复河南河北的消息后欣喜若狂,写下生平第一快诗《闻官军收河南河北》。

此时,李白在之前一年已经辞别人间。他留给世界的最后一首诗是《临路歌》:

大鹏飞兮振八裔,中天摧兮力不济。

余风激兮万世,游扶桑兮挂左袂。

后人得之传此,仲尼亡兮谁为出涕?

到底是什么疾病终结了李白的生命?历史语焉不详,大多是“以疾卒”“以病终”之类的只言片语。后世猜测中,酒精中毒是其一。李白似乎对他死于酒精中毒的命运有所预感。他晚年经常到一个姓纪的老者那里买酒,纪老者几十年来都靠酿酒为生,李白为他的酒倾倒,两人成了朋友。后来纪老者辞世,李白写了《哭宣城善酿纪叟》,诗中云:“夜台无李白,沽酒与何人?”

在一些民间传说里,李白的死要浪漫得多。人们说他乘着酒兴跃身到江中捞月亮,月亮没捞着,诗人骑着鲸鱼成仙而去——这个故事说明,热爱他的人们总是希望他真的就是一位“谪仙人”。

多少年来,人类总是追寻生命的意义。所谓生命的意义,按我的理解,就是人类用来抵抗虚无的力量。于李白,他所设想的生命的意义也许是出将入相,建功立业;最终,命运女神赐予他的却是诗歌,是那些闪烁性灵之光的文字。“垂辉映千春”,借助不朽的文字,李白抵抗了虚无,他的诗歌已经辉映了1300个春秋,还将继续辉映下去。

本版撰文:晚舟

本版稿件未经授权严禁转载