4月29日是一年一度的国际舞蹈日。打开票务网站,短短一个月时间,就有60多台舞剧在全国各地轮番上演;下半年的成都舞台,一场舞蹈风暴也正席卷而来:《李白》《杜甫》《孔子》《永不消逝的电波》《昭君出塞》《赵氏孤儿》《梁山伯与祝英台》《金陵十三钗》等舞剧将密集上演,单是一部《永不消逝的电波》,很多成都观众已是“五刷”“六刷”……

“《永不消逝的电波》《朱鹮》《只此青绿》《五星出东方》《咏春》等陆续登上央视春晚舞台,从曾经主要作为伴舞的‘背景板’,到如今作为独立的重磅节目出场;从曾经圈外人只略知杨丽萍、张继钢,到如今观众对佟睿睿、王亚彬、韩真、周莉亚、黎星等或成熟或新锐的舞剧编导如数家珍,这一变化着实值得赞叹。必须承认,近几年的中国舞台艺术创作中,最具市场号召力、真正实现出圈的艺术门类就是舞剧了。”中国艺术研究院副研究员张之薇表示。

舞剧频频出圈,逆袭成为演艺市场的顶流,它究竟做对了什么?“舞剧热”之下,创作者能否持续输出优质作品?

评论认为,正是舞蹈创作者对传统文化的潜心深耕,令文物活起来、山川舞起来。中国舞协主席冯双白进一步感叹:“今天所有变化、变革的原动力就是舞者从自己的喃喃自语、自身简单的个人价值和小情绪转向追求及践行舞蹈艺术的社会责任,使其在服务人民、教育人民、美化生活等方面发挥着重要作用。”

正如英国皇家芭蕾舞团首席玛丽亚娜拉·努涅兹在2024国际舞蹈日的献辞:“我们有责任以使命感和对美的热爱不断滋养我们的舞蹈世界。”

重塑了舞剧的市场形态

“很多年前的一天,我站在舞台上,面对着台下的观众跳起了我创作的第一支舞蹈《雀之灵》,也就是孔雀舞……”1988年,杨丽萍首登春晚,可以说,很多观众是通过孔雀舞“入坑”舞剧。

近年来,在国家多种文化政策的大力扶持下,在国家艺术基金、中国文学艺术基金会等各种资助推动下,再加上国家级别评奖的加持,中国文化市场获得了发展良机。全国剧场院线布局宏大,“中演”“保利”等全国各级演出机构高速运营,这一切都为中国当代舞剧发展提供了空前良好的舞台艺术业态,中国舞剧产量超过170部,催生出新的文化景观。

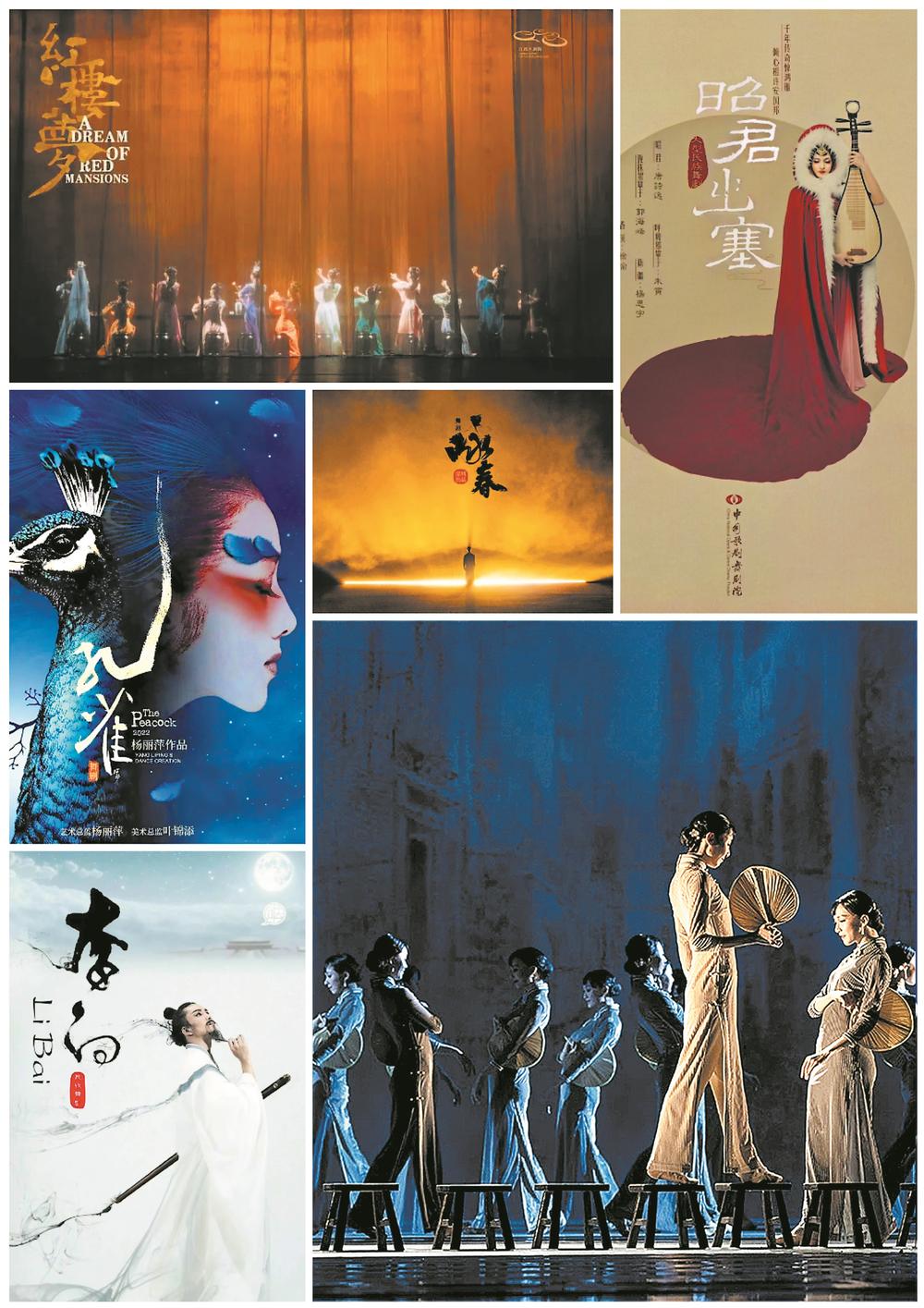

2020年春晚,一支《晨光曲》惊艳了全国观众:青年舞蹈家朱洁静和一众舞者身着旗袍、手持蒲扇,以板凳舞的形式,生动展现了上海里弄里旗袍女性的风雅气质。这一选自舞剧《永不消逝的电波》的片段,迅速出圈,此后,舞剧《永不消逝的电波》火爆全国。中国演出行业协会去年发布的《2022年中国演出市场年度报告》显示,在“2022演出市场票房收入前10名”榜单中,舞剧《只此青绿》《永不消逝的电波》携手进入前三。当年度舞蹈演出票房5.31亿元,中国舞、民族舞类型占比达56%,成为最受演出市场欢迎的舞蹈类型。今年4月,中国演出行业协会《回归与重塑——2023年剧场类演出市场消费观察》显示,舞蹈诗剧《只此青绿》、民族舞剧《红楼梦》和《永不消逝的电波》三部大热舞剧,位列舞剧全国演出票房前三。紧随其后的有《孔雀》《咏春》《孔子》《李白》……

电视和网综中的舞蹈类节目也推波助澜,直接刺激并重塑了舞剧的市场形态,为舞蹈艺术的普及和明星舞者的诞生提供了巨大机遇。从早期的《舞林大会》《舞林争霸》,到《舞蹈风暴》,曾经在相当长的一段时间里霸榜热搜,使一批90后、00后舞者圈粉无数,朱洁静、黎星、胡沈员、唐诗逸、孟庆旸等中国舞剧表演的绝对主力军获得广泛认同。与此对应的是,一代年轻舞剧观众已然成长起来。中国演出行业协会提供的2023年演出市场消费者数据显示,20岁到34岁这个观演人群是占比最高的,占到了整体观众人次的67%。这些年轻观众成为当下文化产业的主流消费人群,更是当代剧场票房的主力。在观看欣赏的同时,他们还会在社交媒体平台交流讨论。

“有好几个舞者都是自带流量,个人的明星效应反哺了线下演出,也由此带来了一拨又一拨观演风潮。可喜的是,年轻观众不仅因喜爱舞者而追星,更因为喜爱作品而追剧,因为艺术引起的共鸣共振而热爱传统文化。”中国舞协主席冯双白特意提及了民族舞剧《红楼梦》,他说,以黎星、李超等90后舞蹈演员为核心的主创团队高度关注当代年轻人的审美视角,着力于古典文学名著的“创造性转化和创新性发展”,充分发挥现代剧场美学的力量,引起众多90后、00后青年观众群体热烈追捧,“该剧在两年里巡演了17个城市、20个剧院,场场爆满,一票难求,其盛况令人叹为观止。”“其实,《红楼梦》并非刚开始就这么受欢迎,首演时我们也听到了很多不同的声音。”黎星说,在经历一遍又一遍地改动、磨合后,《红楼梦》愈发得到观众的认可,也收获了更多的赞誉和掌声。

探索舞剧创作的当代表达

毋庸置疑,当下国潮风在年轻一代中的兴起,也为舞剧带来了崭新的发展机遇,观众与传统文化双向奔赴的热情不减。舞蹈诗剧《只此青绿》今年4月在沪迎来第500场演出后,东方歌舞团将携作品开启海外巡演,继3月的新加坡站之后,“青绿腰”还将陆续走进土耳其、加拿大、俄罗斯、日本等国家和地区,朝着1000场巡演目标奋进。“一部作品只有具有现实性,才能真正打动人。”在该剧编导之一的韩真看来,无论什么题材、什么形式的舞剧,只有建立了与当下的关联,能够引发观众情感共鸣,才能获得观众的肯定和市场的认可。“《只此青绿》虽然是围绕宋画《千里江山图》展开,但也极具现实意义,很多观众看完后会想起‘今人不见古时月,今月曾经照古人’的诗句,作品唤醒了他们内心深处对传统文化的热爱。”

从《朱鹮》里的朱鹮,《南京1937》《记忆深处》里的张纯如,《到那时》里的时代浪潮,到《深AI你》里的AI陪伴……对于中国歌剧舞剧院国家一级编导佟睿睿而言,探索中国舞剧创作的当代表达,最重要的是努力创作出一个又一个全新舞剧舞台形象,通过这些艺术形象向世界展示我们的理念、立场和观点。何为中国舞剧创作的当代表达?佟睿睿细细道来:“许多情况下,人们很容易把当代表达同当代题材和现实题材挂钩,这样理解起来的确更直观容易。但舞剧作品的当代表达,不等同于当代题材、当代语汇,反之亦然。从我个人的创作实践出发,我倾向于把当代表达视为编导介入作品创作时的一种方式和态度。”

佟睿睿认为,他创作的《朱鹮》《大河之源》《深AI你》三部舞剧之所以被称为“生态三部曲”,正是因为三部作品虽然题材属性不尽相同,但三部作品背后蕴含共同的当代意识,那就是对人与他者关系的探讨。在过去十年,“当代表达”越来越主导他的创作,他希望在展示中华优秀传统文化、展现中国古典美的气韵之外,为舞剧加入当代的视角。从舞剧的社会功能、推动创作多元化发展的角度出发,也的确需要鼓励更多舞剧作品进入当代主题。

“我想,我的艺术受益于我故乡的自然,受益于我个人在时代中的生活经历,受益于博大精深的东方文明,这是世界文明的重要组成部分,而她的意义在于:为世界,提供了多样性、丰富性以及最重要的——可能性。”这是杨丽萍2023国际舞蹈日献辞中的一句话,她的结语是:

生命不息、舞蹈不止。