“现在每天大概有10000多斤新鲜竹笋运往成都大熊猫繁育研究基地,还有10000多斤新鲜竹笋通过冷链空运到北京。大熊猫和市民都能吃到当天采摘的新鲜竹笋!”近日,记者来到位于邛崃道佐社区的“川熊猫”竹笋初加工基地时,四川省旺德润农业科技有限责任公司董事长周恩军正和工人们一起,忙着分装运往各地的新鲜竹笋。加工基地附近,竹林漫山遍野、青翠欲滴。刚下过雨的竹林间,微风轻拂,阵阵清香扑面而来,让人忍不住深吸几口新鲜空气。

很难想象,过去这里只是一片残败的林地。近十年间,四川省旺德润农业科技有限责任公司和当地村民一起种植了近5000亩雷竹,还成立了竹产业发展专业合作社。如今,这里的鲜笋除了供给成都大熊猫繁育研究基地和部分海外的大熊猫外,还走进盒马、海底捞等知名商家。

曾遇困境

10年前这里是一片残次林

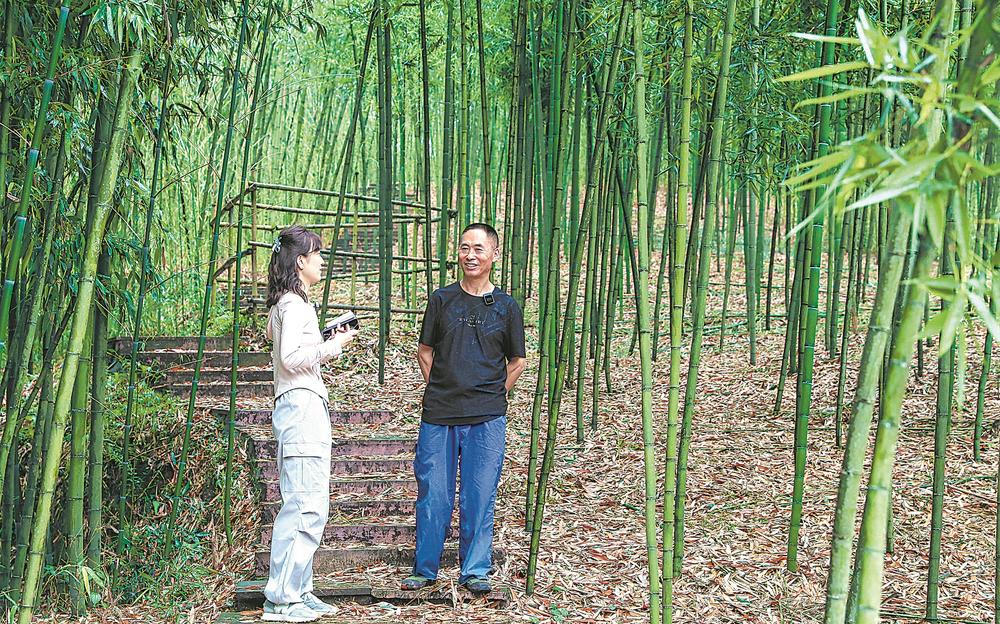

“老徐,今年雷竹笋收完了,要及时把竹林整理好哦,来年才长得更好。”周恩军对正在竹林里忙碌的村民徐世贵叮嘱道。

“就是,这几天抽空都在弄,旧的竹子要砍掉,降低竹林密度,都记到的。”徐世贵笑答道。

邛崃的竹林面积占成都市竹林总面积四成以上,是成都最大的竹源基地。10年前,针对邛崃竹产业发展面临的困境,周恩军向相关部门提出建议——用高产高效的笋用竹替代低产低效的慈竹。“这片区域当时是一片残次林,都是慈竹和杂竹,没有人管护,几乎不产生效益。我当时就觉得,这么好的生态资源,不发挥价值,实在是可惜了。”周恩军说。当时,周恩军已有种植雷竹的经验,他认为,道佐社区完全具备种植雷竹笋的条件,只要科学管护,效益一定不错。

周恩军从浙江引进雷竹到道佐社区试种,同时采用了新的经营模式,由公司免费提供种苗和技术,村民免费提供土地,长出的竹子和竹笋全部归村民所有,公司按市场价收购,为村民兜底。此外,在镇上的帮助下,村里组建了邛崃润农竹木种植专业合作社,以“公司+合作社+基地+农户”模式推进竹产业发展,建设道佐社区竹产业示范基地。

这些好办法让不少老百姓打消顾虑,下定决心种植雷竹。

转型突围

大熊猫成为基地第一批客户

优美的自然环境本身就是乡村振兴的优质资源,如何找到实现生态价值转化的有效途径,让群众得到实实在在的好处,实现共富共享?

为种出原生态、高品质的竹笋,周恩军经常与省林科院、四川农业大学的专家交流学习,并邀请成都市农林科学院林业所专家团队提供技术服务。良好的生态环境加上科学的种植技术,试种很成功。两年后,周恩军联系上成都大熊猫繁育研究基地,想让这些优质竹笋成为大熊猫的口粮。

“大熊猫吃的竹笋种植条件非常严苛,比如种植过程中不能喷洒任何的农药和化肥。”周恩军回忆,成都大熊猫繁育研究基地专家现场考察,并对竹笋样品检验检测后,对竹笋质量很满意,大熊猫成为基地第一批客户。

有了大熊猫的“认证”,村里的笋就不愁卖。不少餐饮商超闻讯而来,想采购大熊猫吃的同款竹笋。

销路越来越广,回村种竹子的人越来越多,徐世贵就是其中之一。起初,他把自己家的地腾出来种雷竹,现在还承包了几亩邻居的地,一共管护10亩竹林。以今年为例,平均每亩竹林采收2500斤左右,每斤均价超过两元。

据周恩军介绍,截至目前,通过“公司+合作社+基地+农户”模式,已建成有机食品笋用竹基地近5000亩,年产竹笋5000余吨,实现产值3000万元,带动300余户农户每户每年增收3万元到5万元。

未来可期

精深加工基地11月建成投产

实施农产品精深加工提升行动,加快产地初加工设施设备建设……省委十二届五次全会通过了《中共四川省委关于以发展新质生产力为重要着力点扎实推进高质量发展的决定》,一系列政策举措赋予了农业产业化更强的竞争力、更高的附加值。

这对“川熊猫”竹笋初加工基地来说,无疑是新的机遇。在基地办公室里,摆放着不少贴有“川熊猫”标志的竹笋罐头等加工产品。周恩军说,“川熊猫”品牌在2016年获成都著名商标,并取得“川熊猫”笋用竹有机食品证书认证。

眼下,“川熊猫”竹笋精深加工基地项目已落户天府现代种业园,项目预计今年11月建成投产。届时,从剥壳笋等的初加工到笋干、清水笋、酱制笋的深加工以及竹笋相关衍生产品都能在这里生产,设计生产能力约3万吨,还将建设电商直播、冷链物流配送中心等配套服务设施。

记者手记

让竹林成为公园城市一道美丽的风景线

近年来,成都相继出台了多项意见,着力保护与提升竹林盘、挖掘与创新竹文化、打造与创建竹品牌,推动竹产业结构调整与现代竹产业体系构建,促进农商文旅体全面融合发展,营造竹生态价值转化场景,让竹林成为公园城市一道美丽的风景线。邛崃市按照“做强二产,带动一产、促进三产”的发展思路,不断推动竹产业建圈强链,持续提升竹林资源可持续经营水平,培强竹精深加工,促进竹文旅康融合发展。

当一片片自然竹林变成现代竹产业基地,当一根根竹笋变成国宝们喜爱的美食和市民餐桌上的健康食品,绿水青山就成了金山银山,人与自然也更和谐了。

成都日报锦观新闻记者 李柯雨

摄影 胡大田

制图 申娟子