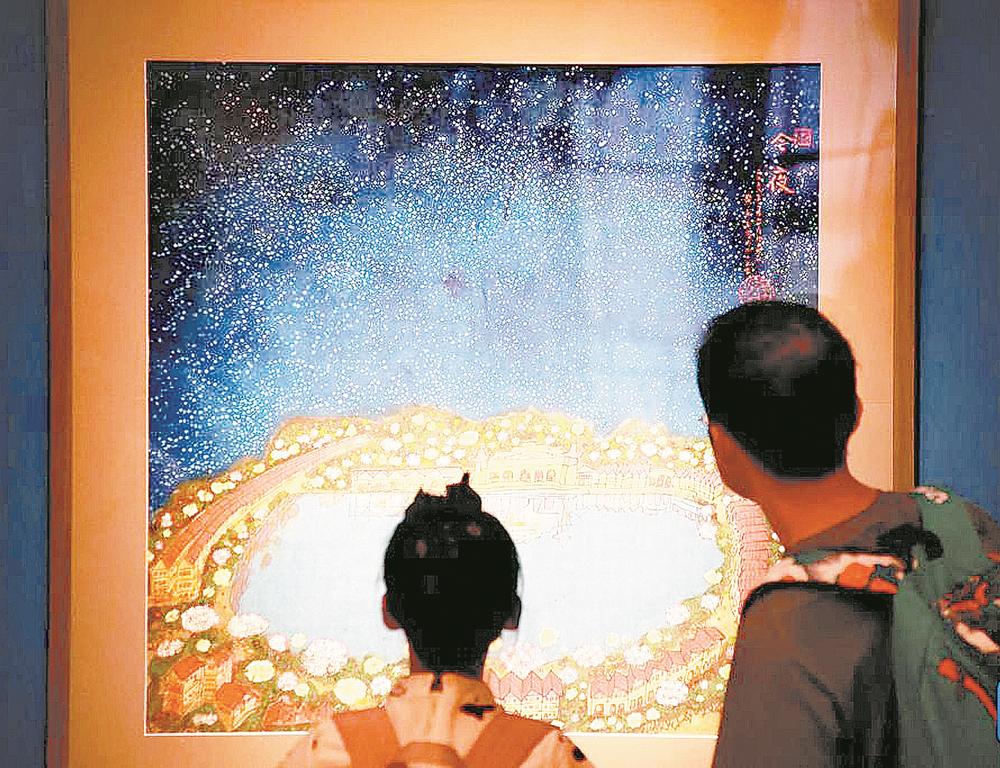

观众在“如此漫长·如此浓郁——黄永玉新作展”上参观。 图据新华社

在当今传媒高度发达的时代,人们每天都会被海量的图片和活动影像所包围。越来越多的美术馆,不仅拥有网站、微博、官方微信,现在又增加了视频号、小红书、抖音、B站等各种自媒体。对于一个艺术展览的信息,除了传统的图文报道之外,经常还有图片和视频直播,以及各种各样的有关展览的短视频、长视频。现在,人们即便不去展览现场,通过众多现代传媒的报道,已经可以了解得非常全面,并且具体。

观众还有必要去展览现场吗?展览现场能给予哪些独一无二的价值,是现代传媒无法取代的?艺术评论家、上海油画雕塑院美术馆副馆长傅军认为,在数字化的背景下,观众仍需要亲临展览现场。

傅军曾去上海UCCA Edge参观“现代主义漫步:柏林国立博古睿美术馆馆藏展”,展览共展出了6位现代主义大师的作品,他对其中毕加索的作品印象最为深刻。尽管之前,他已参观过有关毕加索大大小小不少的展览,家里也备有厚厚的毕加索画册,但这一次,他还是被毕加索的很多作品所打动。“绘画发展到了现代主义阶段,吸引人的不再是内容或者图像,而是观念、形式和语言。尤其是语言,与原作的关系最为密切。”他说,油画语言是建立在油画颜料的物质性基础之上,经由画家心手合一转译之后,创造出油画的味道和质感,这种所谓的油画味既包含了色彩感、笔触感、肌理感,也包含了物质性、时间性和身体性,作品中那种具有生命感的气息和痕迹,是再先进发达的印刷图像和电子图像都无法提供的。

“展览现场不仅仅是一个展示艺术品的物理空间,更是一个提供沉浸式体验的场所。”傅军认为,展览现场的营造以作品、观者、环境三要素的互为阐释为中心。观众在进入展览空间时,心理上已经做好了审美期待的准备,这种心理准备为后续的审美体验奠定了基础。通过调动多种感官系统,观众能够获得多维度的感受,从而更深入地理解作品。

傅军进一步表示,自己记忆中印象深刻的艺术体验,几乎全部来自展览现场。比如,他曾在芝加哥艺术博物馆参观过马格利特展览,“进入展厅,就像步入一个黑暗的隧道,唯有照射作品的灯光指引着我。某一件或几件作品会被三面黑色的展墙半包围,构成一个相对私密的空间。在每一个独立的空间里,观众可以心无旁骛、全神贯注地面对眼前的作品进行欣赏、沉思,或者发呆,没有周边的作品,也没有其他参观者来干扰你。”这种带着些许神秘感和神圣性的参观体验,让他至今难以忘怀,帮助他深度理解为何日常之物在马格利特笔下会演变成一种“熟悉的陌生”。

令傅军难忘的现场感还跟身体上的反应或情绪反应有关。无论法国艺术家克里斯蒂安·波尔坦斯基在上海当代艺术博物馆举行的大型个展“忆所”,抑或澳大利亚著名雕塑艺术家让·穆克的超级写实主义作品等,都曾引发他或压抑、或紧张的反应,“我清晰地记得自己身体收紧、心底与手心发冷。这些强烈的生理反应,让我久久难忘,但也在一定程度上拓展和加深了我的感受力。”

如果说空间必须亲身感受,那么作品呢?“现在除了数字艺术外,绝大部分的艺术外都是基于物质材料的艺术,因此艺术作品作为一种物质性存在,它的艺术表达必须依托于材料。”傅军强调,材料的物理性能和艺术美感,只有面对原作时才能充分感受与判断。数字图像屏蔽了材料的质感和美感,抹杀了材料与材料之间微妙的差别。材料本身不仅仅具有物质性能,更含有社会、文化、审美等意义,还会引发人们特殊的感知和内心感受。因此,不同的材料给观者的体验和感受是完全不同的。

在数字化时代,人类越来越依赖于双眼,感知系统趋向钝化和弱化。如何让人类有更多的时间从屏间回到人间,有更多的机会从高度发达的数字世界回到实实在在的展览现场,傅军相信:“艺术能在一定程度上庇护我们的感知系统,矫正人类目前不平衡的发展倾向,并成为人类拯救自我现实感的一股重要力量。”