□唐林/文

在中国文化史上,苏轼是一位罕见的天才,“是人类知识和才华发展到某方面极限的化身”,并且“以极为世俗化的方式,深入到民间的生活之中”(王水照《苏东坡传》)。这些称赞之语并非空谈,而是实实在在的。就以绘画艺术来讲,他是中国文人画理论的奠基者,即可视为一例。

论画 从形似到传神

宋代绘画艺术高度成熟,以苏轼为代表的士大夫阶层有了更高层次的审美需求。文人画亦称“士夫画”,泛指中国封建社会中文人、士大夫所作之画,以别于民间画工和宫廷画院职业画家的绘画。苏轼提出,“文人画”是“能文而不求举,善画而不求售,文以达吾心,画以适吾意”。他认为,画工的画是为了交易而画,为生存而画,为画而画,而文人作画是为了表达胸中所想,抒发性情而画,出发点不同,表达的内容也不同。

苏轼第一个全面阐明了文人画理论,奠定了中国文人画的理论基础,对于中国文人画体系形成起到了决定性的作用。其文人画理论概括起来最重要的有两点:

一是神似。不以形似为论画的标准,主要看是否有诗意、主题和意境。《鄢陵王主簿所画折枝二首》可谓苏轼论述“标准”之名篇。“论画以形似,见与儿童邻。”他态度鲜明地否定对形似的追求。那么什么样的画为佳?那就是“诗画本一律,天工与清新”。他重视神似,反对形似,反对程式束缚,要“诗中有画,画中有诗”,主张画外有情,画要有寄托。苏轼的思想打破了晋唐以来“尚法”的书画之风和依附政治教化的“画教”“书教”,“以诗为画”成“士人书画”一体。

二是传神。苏轼认为,有些物象是有“常形”的,如人、禽、宫室、器物等,而有的物象是无“常形”而有“常理”的,如石、竹木、水波、烟云等,能否表达出“常理”正是画匠与文人的差别所在,即“余尝论画,以为人禽宫室器用皆有常形。至于山石竹木,水波烟云,虽无常形,而有常理。”“老可能为竹写真,小苏今与竹传神”,以及“文以达吾心,画以适吾意”“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”“画笔略到而意已具”等,都是在强调“传神”。他认为作画应该重“意”求“神”以及“书画同源”,画家“与造物者游”而“成竹在胸”,从而使作品形神兼备。“传神”可谓苏轼美学思想的中心,是他评论绘画艺术的根本尺度,是他对绘画品格的最高要求。

在苏轼所有文人画论述之中,“论画以形似,见与小儿临”与“诗画本一律,天工与清新”,最广为人知、影响最为深远,是中国文人画理论的核心。在此之上,他第一个提出“士人画”的概念:“观士人画如阅天下马,取其意气。”这里的意气,就是画家的品德、学问、艺术修养在画中的表露。

出圈 从支流变主流

在苏轼之前,文人画就已出现,其代表人物魏晋南北朝有顾恺之、张僧繇、陆探微,隋唐五代有吴道子、阎立本、王维、李思训、荆浩、关仝、董源、巨然等,其中最重要的代表唐代的王维,他被称为是文人画的鼻祖。而这一追加定位,就缘于北宋文坛领袖苏轼的极力推崇。

苏轼认为,王维在创作实践中将诗画两种艺术特质渗透、融合为一体:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”凤翔县寺庙留存有唐代大画家吴道子和王维的壁画,苏轼观摩后有一番中肯的评价:“吴生虽妙绝,犹以画工论。摩诘得之以象外,有如仙翮谢笼樊。吾观二子皆神俊,又于维也敛衽无间言。”吴道子的画虽然“妙绝”,但只能看作是一位杰出的画工技艺超群,而王维的画则是得到了物质表象内在的精神,如同仙鸟飞离樊笼超脱于形迹以外。

北宋之前,文人画只局限于文人圈子,并没有明确的理论界定,正是由于苏轼以及米芾、郭熙等一批文人的亲身实践和极力倡导,文人画得以进入一个快速发展时期,逐渐成为中国画的主流,甚至对世界绘画也产生了影响(著名美学家高建平语)。

具体来讲,在苏轼等之后,文人画开始从“院体画”与“画工画”中分化出来,画家的主体意识进一步强化,文人士大夫的艺术观念和审美理想在创作中得到了更加突出的表现。这一时期的代表画家有黄公望、倪瓒、王蒙、吴镇等。元代赵孟頫、柯九思强调“以书入画”,钱选提出“士气”说,倪瓒鼓吹“自娱”思想,越来越多画家将梅兰竹菊“四君子”作为创作题材,用以标榜个人的志节情操。元代,赵孟頫将苏轼称之为的“士夫画”正式命名为“文人之画”,“文人画”概念延用至今。明代,文人画上升为画坛的主导地位,形成了独具民族特色的绘画体系,代表画家有戴进、王绂、周臣、沈周、文徵明、唐寅、仇英、徐渭等。清代,朱耷、石涛及扬州八怪突破宋元名家笔法篱绊,开创了新局面;到了清末民初,吴昌硕等则开辟了一片新天地。

从“支流”到“主流”,从“圈内”到“圈外”,苏轼是中国文人画发展的决定性人物。

传世 文人画经典之作

苏轼不但在理论上,同时也在实践中倡导文人画。文献记载他的作品有《枯木竹石图》《雪鹊》《墨花》《草虫》《应身弥勒》《乐工图》《举扇障面自画像》,并与同时代的大画家李公麟合作《翠石古木图》《枯槎寿木丛筱图》《小山枯木图》等。不过流传下来的非常罕见,目前传世珍品仅有4幅:《枯木怪石图》《潇湘竹石图》《枯木竹石图》和《墨竹卷》。从中,我们可以一窥苏轼文人画的风采。

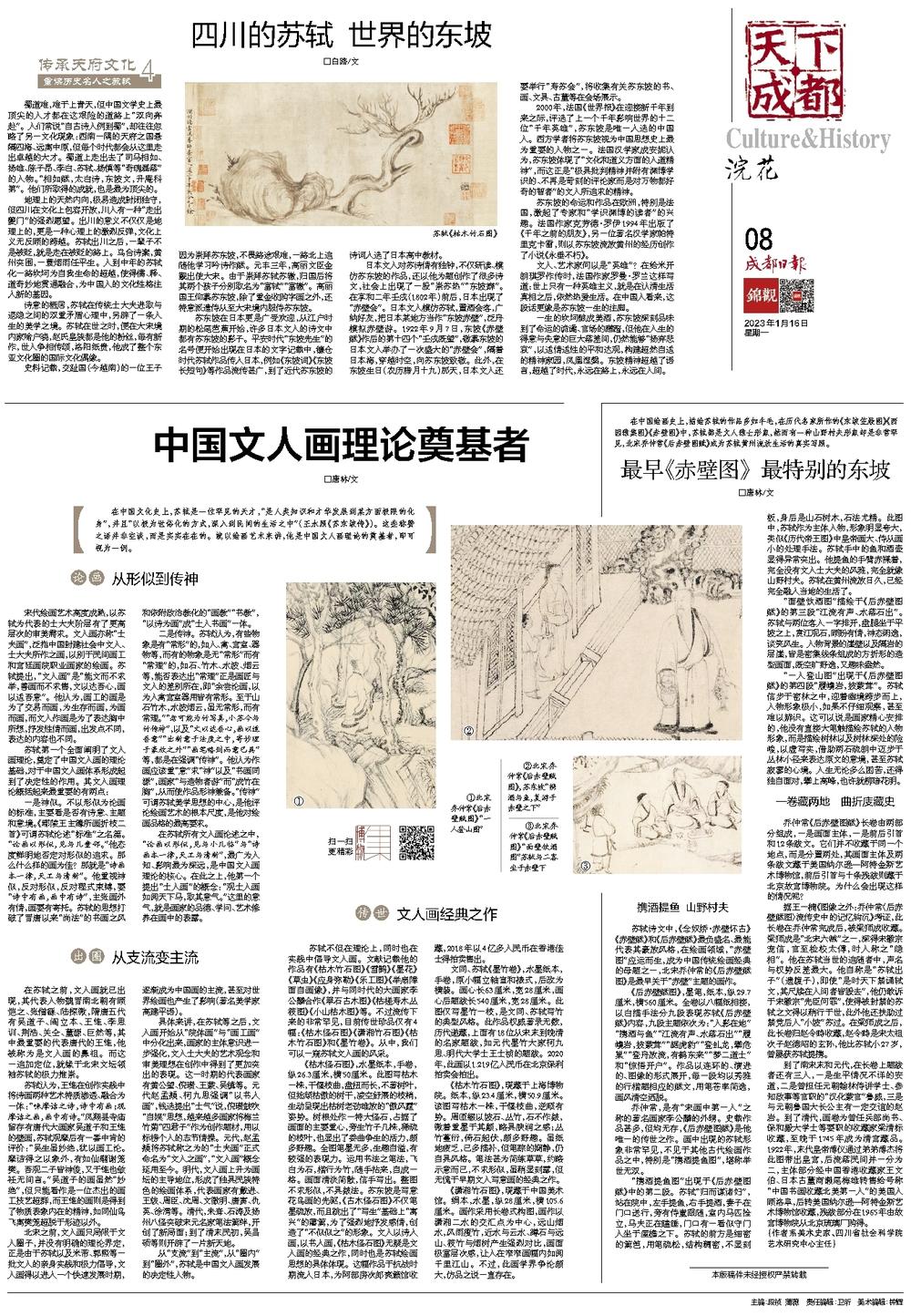

《枯木怪石图》,水墨纸本,手卷,纵26.3厘米,横50厘米。此图写枯木一株,干偃枝曲,盘扭而长,不著树叶,但拙顽枯傲的树干,凌空舒展的枝梢,生动呈现出枯树老劲雄放的“傲风霆”姿势。树根处作一特大怪石,占据了画面的主要重心,旁生竹子几株,稀疏的枝叶,也显出了委曲争生的活力,颇多野趣。全图笔墨无多,生趣自溢,有较强的表现力。运用书法之笔法,飞白为石,楷行为竹,随手拈来,自成一格。画面清淡简散,信手写出。整图不求形似,不具皴法。苏东坡是写意花鸟画的先驱,《古木怪石图》不仅笔墨疏放,而且跳出了“写生”基础上“寓兴”的藩篱,为了强烈地抒发感情,创造了“不似似之”的形象。文人以诗入画,以书入画,《枯木怪石图》无疑是文人画的经典之作,同时也是苏轼绘画思想的具体体现。这幅作品于抗战时期流入日本,为阿部房次郎爽籁馆收藏,2018年以4亿多人民币在香港佳士得拍卖售出。

文同、苏轼《墨竹卷》,水墨纸本,手卷,原小幅立轴宣和裱式,后改为横装。画心长63厘米,宽28厘米,画心后题跋长540厘米,宽28厘米。此图仅写墨竹一枝,是文同、苏轼写竹的典型风格。此作品权威著录无数,历代递藏,上面有18位从宋末到晚清的名家题跋,如元代墨竹大家柯九思、明代大学士王士祯的题跋。2020年,此画以1.219亿人民币在北京保利拍卖会拍出。

《枯木竹石图》,现藏于上海博物院。纸本,纵23.4厘米,横50.9厘米。该图写枯木一株,干偃枝曲,逆顺有势。周匝缀以坡石、丛竹,石不作皴,微着重墨于其颠,略具腴润之感;丛竹蔓衍,倚石起伏,颇多野趣。虽纸地疲乏,已多描补,但笔踪的娴静,仍自具风格。笔法甚为简练草草,约略示意而已,不求形似,虽稍显刻露,但无愧于早期文人写意画的经典之作。

《潇湘竹石图》,现藏于中国美术馆。绢本,水墨,纵28厘米,横105.6厘米。画作采用长卷式构图,画作以潇湘二水的交汇点为中心,远山烟水,风雨瘦竹,近水与云水、蹲石与远山、筱竹与烟树产生强烈对比,画面极富层次感,让人在窄窄画幅内如阅千里江山。不过,此画学界争论颇大,仿品之说一直存在。