后天就是除夕了。吃着年夜饭,看着央视春晚,一起守岁,早已是中国人美好的年俗。

这个一月,从元旦、小年夜到除夕再到春节,辞旧迎新的氛围逐渐浓烈,陪着所有中国人一起度过节日的,离不了各大晚会带来的视听盛宴。

近年来,各电视台及互联网平台在春节、端午、中秋等传统节日,相继推出多种主题鲜明、特色各异的晚会。一系列积极尝试,也延展出更多维的创作空间,从演播室到实景,从虚拟镜像到实拍,在霓裳清曲、绕梁遏云、舞转回袖之间,审美天花板不断被打破。

节日,是文化传承创新的重要契机,一台节日晚会,如何立足传统融入现代元素,怎样在前沿技术的赋能下创新艺术表达?越来越多的主创团队正基于年轻态的视野、不落窠臼的思路、与时俱进的艺术审美,让传统文化“活”过来,生动起来,走出纸墨之间,走到我们现代人的生活之中和精神世界。

A

从“拼盘会演”到“文化影片”

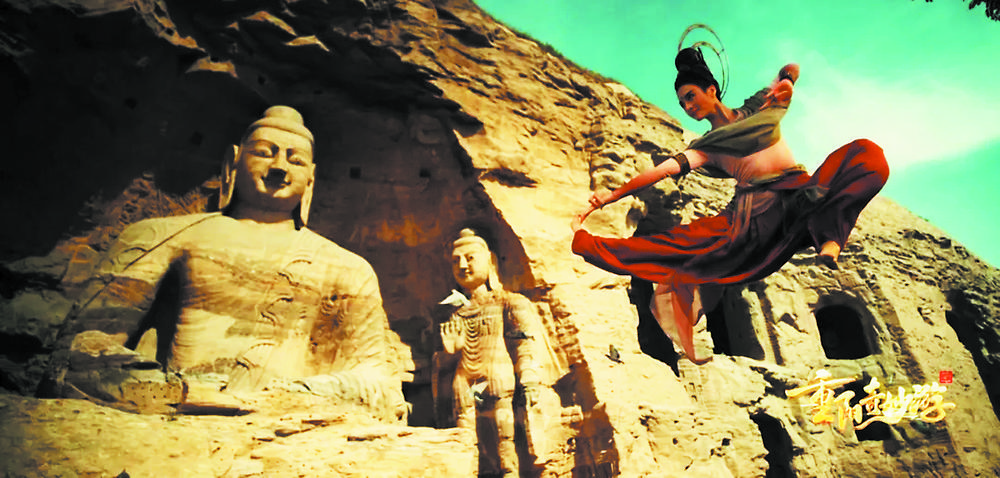

过去,人们印象中往往将节日晚会与歌舞小品和明星云集的“拼盘会演”画等号,但最近两年,《唐宫夜宴》《只此青绿》《洛神水赋》等有审美、有内涵的文化作品陆续“刷屏”与“出圈”,折射着节日晚会作为一种舞台艺术形式,在策划理念、整体叙事上的逐渐转型——内容上更突出晚会的文化内涵和思想性,编排上更突出统一连贯的主题,形式上更像一部完整的故事片,而非节目“串烧”。被称为“现象级”文化传播的河南卫视中国节日系列晚会,便是内容、形式都更偏向于“文化影片”的创新之作。

从2021年春晚的《唐宫夜宴》火爆出圈后,河南卫视改造晚会形态,将传统文化元素与歌舞类节目融合创新,与节日有关的民俗,以情景再现和时空漫游的方式“奇妙”串联。这一形式在播出后得到观众的普遍认可,“中国节日”系列应运而生。每逢清明、端午、七夕、中秋、重阳等多个传统节日,创意驱动、美学引领、科技赋能三大动能,推动着晚会的卷轴缓缓展开。刚刚过去的1月14日小年夜,国风幻境音乐晚会《山海奇幻夜》又一次出圈,《夸父追日》《鱼跃而上》《风吟诛仙》《星河入梦》……每一个节目,音乐和山海故事的沉浸融合感令人惊叹。

团队是如何不断突破的?“对于内容团队来说,文化出圈和审美创新都没有极限,我们唯一能做的,就是在观众惯性预判的‘情理之中’时,尽量去做到‘意料之外’,专注在题材突破和视听表达焕新上,去呈现《山海经》对自然天地浪漫、瑰丽的想象。”晚会总导演周君如是说。

周君透露,去年小年夜做完《新民乐国风夜》,就决定将《山海经》作为今年的主题。“我们看到中国传统文化的审美浪潮在年轻一代受众心中已经达到前所未有的高度,而《山海经》的世界是一部充满想象和脑洞,超级次元的东方宇宙。希望这样一台潮流的、新颖的、年轻的节日晚会,获得年轻人的喜爱和认同。因为这是在感应观众诉求、积极进行互动的过程中,我们共同描绘出的‘美’。”

这与中央民族大学教授、学者蒙曼的观点不谋而合,蒙曼在评价去年央视春晚的舞蹈《只此青绿》时说:“创作这样的节目,没有深厚的文化底蕴不行,没有对人民群众审美品位不断提升的真切把握也不行。只有把这两者充分结合起来,才能实现这样灵动的文化创意。实现中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。”

即将到来的兔年新春,包括《2023川渝春节联欢晚会》在内,多家电视台、互联网平台也都将在春节晚会上打出“文化牌”“历史牌”, 持续提高节日晚会的创意性、观赏性、艺术性。从娱乐晚会到文化盛宴,节日晚会“转型潮”已经到来。

B

“流量”正褪去,内容IP“上新”

“今年‘花开天下’与三星堆梦幻联动,是最神秘、最出圈、最具想象空间的新年夜。”当下不少节日晚会在策划上作出了不约而同的选择——有意“去流量化”,转而打造各具特色的内容IP。“花开天下”,正是四川卫视的原创跨年IP。

“在节目策划初期,我们就摒弃了唯流量的思路,做精‘国风’‘国韵’‘国潮’风格。今年聚焦本土最有神秘感的三星堆这个文博IP,相当于在国韵的基础上往文博这个垂类来做。”导演组说。《又见三星堆——2023四川卫视花开天下·国韵新年演唱会》如何输出三星堆文化?这离不开舞美在文化氛围感上的深度融合:青铜神树跟随谭维维的鼓点浇筑成形,许嵩演唱《千古》时,奇幻的三星堆古城惊鸿一现,还有GAI用RAP“召唤”出青铜大立人,站在数字化呈现的大立人的肩膀上唱歌!但还有什么比三星堆“上新”更让人期待的呢?当顶尊跪坐人像和青铜神兽首次合体出现在大众面前,很多人完全没有注意到,它并非实物。这是依托三星堆博物馆的前期发掘与研究,四川卫视利用虚拟技术,突破修复技术壁垒限制的“作品”。先进技术为艺术想象赋能,虚实结合中,观众恍如穿越回古蜀国时空幻境。评论认为,“花开天下”此番与三星堆文化的深度绑定,既探索IP在垂类文化上的创新潜能,也彰显了IP常做常新的内容基因。

央视秋晚在创新IP打开方式,拥有更鲜明的内容标签以及更高的行业声量方面,做了更进一步的探索。从1991年创立以来,秋晚已经成为央视三大直播晚会(元旦晚会、春节晚会、中秋晚会)之一,地位不言而喻。从创办之初的一年一个主题,到2004年“中华情”系列的开始,秋晚在全球华人中的影响力不断扩大。去年的秋晚与神舟十四号航天员的“天地互动”,在致敬航天精神的同时也暗含了“天涯共此时”的文化意境,展现了鲜明的文化自信与时代朝气,相关视频全网播放量超15亿。上海大学上海电影学院硕导陈寅认为,在“思想+艺术+技术”融合传播理念的驱动下,秋晚已经将新时代情景融合晚会形态和审美风格的建构提升到新的阶段。

C

全民参与,“舞台”留给更多普通人

“我为何把手伸给了你,我也接受过陌生人的好意……”上个月29日,央视兔年春晚首支定制歌曲《你好陌生人》正式发布。这首歌曲采用温暖叙事的曲风,聚焦那些来自平凡陌生人的善良、信任和暖意。在春晚第三次彩排中,《你好陌生人》舞台版完成了首次完整呈现。深夜街头帮故障车司机推车的女孩,拿起小凳送给建筑工人避雨休息的萌娃……历时数月,那些感动数亿网友的普通人,在茫茫人海中被一一找到,亮相于演唱中。

作为一台早已融入春节民俗的联欢晚会,“联欢”这一底色,是观众对央视春晚的期待,是春晚创作的精髓,也是2023年春晚创作的一大着力点。在春晚的这几次彩排中,各门类节目都演绎了很多依托真实生活取材创作的创意和作品。许多来自各行各业的普通人也加入到春晚的表演,以直观的方式呈现出百姓舞台、“人民的春晚”的主旨。

观众不难发现,普通人在舞台上的亮相变多了,常常成为某一节目或环节的主角。小年夜播出的央视网络春晚,视频播放量超9亿。既有央视boys等熟悉面孔的表演,也有来自旅游、美食等不同领域的网络博主展示才艺,分享他们热气腾腾的生活,还有虚拟人嘉宾加盟,实现不同圈层文化共融共生、共造未来。

去年央视春晚,《金面》和《忆江南》的创新尝试,令人过目难忘。副总导演田梅说:“节目播出后,当我们和全国观众的审美产生一种共鸣时,那种幸福和感动难以言喻。”人们通过共同观看节目的方式,在特殊的时间彼此联结,共同纪念、庆祝生命中的精彩瞬间,以此获得美好的情感体验。这,或许就是节日晚会的意义吧。

专家访谈

经典文化的共同情感从未改变

记者:新年来临,成都市第三届学生戏曲晚会如约而至,又看见您忙碌的身影。多次担任省市晚会撰稿人,您认为晚会如何能不囿于“庆祝节日”“文艺会演”的定位,而是将艺术理念、审美追求与广大观众产生联结呢?

樊明君:每逢节日,各类综艺晚会为广大观众奉上文艺大餐的同时,既昂扬民众精神,又陶冶观者情操,还推动文艺晚会的不断创新创造,以艺化人、以曲通心。

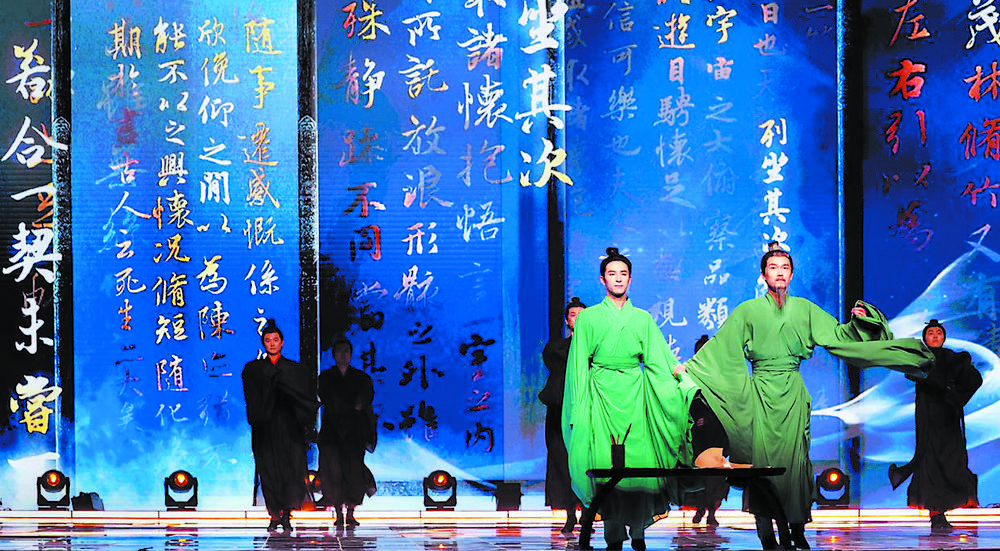

随着《唐宫夜宴》《只此青绿》《洛神水赋》《纸扇书生》等充分体现文化自信与中华独特审美意韵的作品刷屏,节日晚会曾经的同质化倾向在近年来有了明显的改观,各类晚会都以打造和推出“爆款”作品,“出圈”传播为创新点,这些难能可贵的创新、创作、创造,就是各类晚会将晚会主题、艺术理念和审美追求与广大观众日益增长的精神文化需求主动链接的具体体现。新年伊始,“时代的行腔——四川省2023新年戏曲音乐会”在央视戏曲频道及央视频同步播出,既有千年传承的京剧《定军山》、豫剧《赵氏孤儿》及川剧《白蛇传》等传统戏曲展示,也运用创意手法,为观众带来多维审美体验。比如由川剧名家陈巧茹与舞蹈名家赵晶婧联袂主演的川剧·舞剧《贵妃醉酒》,戏曲贵妃雍容华贵,舞蹈贵妃莲步轻移,两个贵妃同台献艺,由此产生情理之中而又意料之外的独特美感。另一个节目《中国有川剧》,街舞、RAP与川剧唱念做打表演程式跨界融合,别开生面。

1月16日在成都电视台播出的《蜀戏新韵——第三届成都市学生戏曲晚会》,也是充分运用创意视频、戏曲游唱突破舞台时空所限。“夜游锦江”中的川剧名家陈巧茹演唱“站在船头观锦绣,千红万紫满神州”,讴歌人间美好;二度梅得主刘芸指导学生带来川剧戏歌舞《谷雨》,二十四节气与川剧戏歌舞精巧融合……从某种意义上说晚会也是一部以戏曲元素为视觉主线,老中青三代川剧人奉献的成都城市形象宣传片。

记者:近年来的节日晚会,无论是分流推送、大数据分析、虚拟空间的表演呈现等技术手段,还是打造各具特色的内容IP,您认为推动晚会去求新求变的力量是什么?又会遇到哪些新课题?

樊明君:我们的创作始终坚持以人民为中心的导向,为人民而创作,为时代而歌唱的目标,人民群众日益增长的精神文化需求和多元审美情趣,是推动文艺晚会持续创新创造的动力和意义。

新时代的观众不再只是停留在转瞬即逝的视觉体验,而是愿意自发地去查阅、品读、研究、探讨。比如现在的年轻观众拥有很强的民族自豪感。他们主动拥抱传统文化、探索传统文化之美,是文化传承的未来,也是我们所喜闻乐见的事情。因此,以青年人的话语和喜好去阐释中华传统文化,探索年轻化语态和融合创新方向,成了晚会策划人的新课题。

同时,文艺晚会的策划,在于从不同的晚会主题出发,在已有的作品中优选,在新的理念下全新组合,重点在于全新的编排,因而是否有更多优质原创作品可供选择,就成为文艺晚会成功与否的关键。但当下晚会也面临着优质原创作品缺乏,有作品缺精品,有优品缺拔尖作品,跟风作品多,优质原创作品少的问题。这也是晚会策划人不断会遇到,又需要不断去突破的。

记者:过去的一年,有没有给您留下深刻印象的节日晚会?为什么能够打动您?

樊明君:每年春节期间央视春晚、戏曲春晚、元宵晚会,各大卫视的晚会也颇有特色,常有“爆款”节目问世的河南卫视总是让人期待。去年正月初一,湖南卫视推出的《四海同春·全球华侨华人春节大联欢》我至今难忘,其中的戏曲创意节目《一抹天香》,戏曲与舞蹈巧妙融合,演绎四大古典美女沉鱼、落雁、闭月、羞花典故。戏曲和四美,浸润着中国人的审美情趣,这份国色天香的美是中华优秀传统文化里的一抹亮色。

已连续三年于新春之际播出的《成都市学生戏曲晚会》、去年新春播出的《蜀戏冠天下——成都市首届戏曲晚会》中,我作为这几台晚会的撰稿人,对当下创作者们始终坚持以背靠传统,守正创新的艺术追求,促进和推动文艺晚会从内容到形式的创新举措感到无比的欣慰和敬佩。比如今年的学生戏曲晚会就运用镜头语言,在学生戏曲节目短视频拍摄中叠加了太极、武术、舞狮、曲艺、皮影、木偶等不同艺术门类,还用中英文介绍川剧、鼓乐、清音、金钱板,让人看到创意的火花,戏曲人的风采。最让我们感到欣喜的是,观众与我们的审美达成了共识,读懂了我们所要表达的内容。

时代的潮流瞬息万变,但经典文化的“共同情感”从未改变。当下节日晚会中,那些绽放高光时刻的作品,大多都具有情感真挚、意蕴深厚、创意独特等特点,比如《只此青绿》取材于北宋名画《千里江山图》、《唐宫夜宴》的灵感来源河南博物院的馆藏“隋代乐舞俑”、《洛神水赋》再现了曹植名篇《洛神赋》,这些节目的成功都积淀着深厚的中国文化传统,以及虚实相生、形神兼备、内外结合、雅俗共赏、推陈出新等中华传统文艺审美。正是有了这样的文化底蕴和独特美学,彰显的文化自信才力透纸背,直抵人心。

(樊明君:编剧、剧评家,四川省川剧院创编室主任)

今年春晚,

我们元宇宙相见吗?

2023年是央视春晚走过的第41个年头,还有什么期待的呢?答案之一,科技。

春晚的变迁,何尝不是我国科技发展的一个侧影呢?1983年的春晚开中国电视春晚之先河,这台春晚没有华丽的舞台,没有炫目的灯光,基本上没有什么“技术含量”。但是,从第二年开始,春晚的舞台设置就已经从戏台式向机械式、梦幻式场景发展了。如今,春晚已经成为展现科技发展和应用能力的一个综合平台,每年都会给亿万观众带来全新的审美体验。

从2005年起,LED大屏幕开始在春晚现场的地面和侧幕中使用。这意味着春晚舞台已经从机械舞台走向了电子舞台。

2012年,龙年央视春晚的地面、天棚、舞台正面及两侧全部采用了全息LED屏幕,即3D三维立体效果。尤其是在舞蹈《雀之恋》时,舞台后方大屏幕上呈现的孔雀开屏画面与杨丽萍的舞蹈浑然天成,形成了当年电视荧屏的一个亮点。

2017年的舞台更凸显了技术的作用,可升降屏幕达到了创纪录的173块,为观众呈现出天地浑然一景的唯美场景。

2019年首次实现了全媒体传播,在4K、5G、VR、AR、AI等多方面进行技术创新。比如首次实现春晚在4K超高清频道直播,并全程采用5.1环绕声,实现5G内容传输等。

2020年的舞美设计首次打造了三层立体舞美效果,运用飞屏技术营造了360度的环绕式景观,让观众在屏幕前就能有“裸眼3D”的互动新体验,展现出新时代春晚的魅力、活力和创新力。

2021年,春晚继续创新技术运用,大幅度融合前沿科技手段,虚实结合的舞美、无处不在的大小屏观众互动体验,到机器牛等高科技演职人员、AI+VR裸眼3D的首次应用,无不为观众带来巨大的视听震撼。

2022年,共有9项创新技术被应用于春晚直播当中,诸如首次运用LED屏幕打造720度穹顶空间,还有当今最高水平的8K超高清电视。

从黑白到彩色,从2D到3D,从HD到2K、4K,再到8K,如今,5G通讯、大数据、云计算等也已应用到广播电视领域,在这一过程中,晚会的蜕变之路让观众窥得媒介技术创新的前沿。

今年的春晚,还会有哪一些硬核科技登场呢?14日播出的2023央视网络春晚已有端倪,网易和央视网达成合作搭建网络春晚元宇宙分会场,通过数字孪生、AI作画、AI演唱等多种方式,实现万人实时互动。

那么,作为央视每年技术革新“汇报大会”的春晚,更值得期待。也许,我们元宇宙相见哦。

成都日报锦观新闻记者 陈蕙茹

图据各晚会剧照

本版稿件未经授权严禁转载