□杨立/文

“二十三,糖瓜黏;二十四,扫房子;二十五,做豆腐,二十六,炖猪肉;二十七,宰年鸡,二十八,把面发;二十九,蒸馒头,三十晚上熬一宿……”在老成都的童谣歌声中,成都人又迎来了新年。

古时候,过年的民俗很多,仪式感很强,有的关于信仰,所以人们要拜神祭祖;有的关于饮食,所以家家要吃团年饭;有的关于娱乐,所以百姓要赶集朝会闹元宵。“年”来自古老的历史,又深刻影响我们现在的生活。灶神、桃符、破五、人日、上九……这些名词如今或许变得陌生,但文字的背后是一场场仪式,关乎历史的根,文化的魂。

腊月二十三 灶君今日上青天

按旧俗,过年一般从腊月二十三日开始,到新年正月十五日闹完元宵才算正式结束。腊月二十三,又称之为小年。这一天,大家打扫屋宇、擦净门窗、清洗物件、晾晒被子,干干净净地迎接新年,寓意吐故纳新。旧时成都,一般在腊月二十四日打扫庭院,称之为“打扬尘”。

庭院打扫干净以后,还要进行一个重要仪式——祭灶。关于何时祭灶,民间有“官三民四船家五”的说法,“官”指权贵官绅、“民”指一般升斗小民、“船家”即指水上人家。在成都地区,诚如民国周询《芙蓉话旧录》所言:“十二月二十三为祭灶日,俗虽有官三民四之说,然实无此限制。通城以廿三祭灶者居大多数。”

据民国版《华阳县志》记载:“二十四日,扫屋宇。沿街鬻灶神、灶马及灶糖,祀灶神。”祭灶是大事,不能有半点马虎。当天晚上,备好香烛纸钱、摆好各类贡品,准备送灶神上天。在成都街头,商人沿街售卖灶神、灶马,及灶糖等物品,以便人家祭灶所用。清代筱延《成都年景竹枝词》云:“涂烟黄纸卖盈城,到处喧呼灶马名。祭灶人家都来买,一张送去一张迎。”所谓灶马,就是指在纸上画灶神像,用焚烧“灶马”的形式,送灶神上天,是为“送灶”。

灶糖是值得一说的另一种主要祭品。灶糖多为麦芽糖,用玉米、高粱、麦子、米等粮食发酵而成,不同地方有不同称呼,如糖瓜、关东糖、胶牙糖等。在成都,偶尔会听到“叮叮当,卖麻糖”的吆喝,其实这麻糖就是麦芽糖的一种,推测成都地区所用灶糖应为此。

为何选择用灶糖祭灶,得从灶神的职责谈起。灶神,又称灶君、灶王,古代家家户户都要供奉。相传,灶神由玉帝派驻各家各户,监督善恶,“上天言好事,下界保平安”,每年腊月二十四日,自人间返回天庭年终“述职”,汇报每家每户的善恶情况。清代《敬灶全书》称:“灶君受一家香火,保一家康泰,察一家善恶,奏一家功过。”人们以灶糖祭祀灶,其一是既甜又黏的灶糖可以黏住灶神的嘴,在玉帝面前无法说坏话;其二是为了讨好灶神,“吃人家嘴短”,灶神即使开口,也是在玉帝面前美言几句,保佑全家富贵平安。

送灶神上天,可谓仪式感十足。清末民初傅崇矩在《成都通览》中有记载:“祀以白饴糖果子,净茶锅之中央,燃灶灯一盏,四周围绕以净水,传为灶神茹素也。前十日,即有各庙僧人印刷黄纸,名灶诉,皆忏悔之文,按户索钱。”除了备好祭品,还要写好沟通天庭的疏文。这种专用于祭祀灶神的疏文叫“灶疏”,即上述各庙僧人送来的灶诉,为祭灶的特殊用品,分为送灶疏文和接灶疏文。祭灶时,除了口头祷告,人们还将灶疏于灶前焚化,以公文形式让上天知道。

到了除夕夜,还要将新的灶神迎接回家,名曰“接灶”。将崭新的灶王年画粘贴在灶旁墙壁上或者厨房神龛中,然后烧香、上供、磕头,标志着新的“东厨司命”已经莅临家中。年年如此,周而复始。

大年三十 爆竹声中一岁除

腊月最后一天,称之为“过年”,古称“岁除日”,晚上即为“除夕”。嘉庆版《金堂县志》记载了大年三十的仪式流程:“除夕,以牲醴祀先祖,分年饭,虽猫犬不遗。换桃符,贴金胜,凡门巷器用皆黏楮钱。储水度可用二三日,扫除必洁。入夜篝灯聚饮,围炉守岁。鸣爆竹、烧仓木以辟不祥。于是,少者、贱者向尊长行辞岁之礼。”成都各地的过年仪式大同小异,基本都是围绕辟邪纳福,主要包括换桃符、祭先祖、吃年夜饭、迎新守岁等。

自北宋王安石写下“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”,浓郁的年味便在平平仄仄的诗句中流传了千年。所谓桃符,就是画在桃木板上的神像,左写神荼,右书郁垒,用以辟邪,后来渐渐演变成为春联。而春联的诞生又与成都有着不解之缘,早在北宋乾德二年(964年),也就是后蜀广政二十七年的除夕,后蜀皇帝孟昶兴致勃勃地写下“丰年纳余庆,嘉节号长春”,这被公认为我国历史上的第一副春联,这算作成都为春节所作的贡献。旧时成都,大部分人家还是选在大年三十下午贴春联。

大年三十不仅要贴春联,还要张贴年画。年画的类型十分丰富,用途也多种多样,家家户户张贴年画,祈求平安吉祥、五谷丰登、六畜兴旺。色彩缤纷的年画,营造着浓郁的节日气氛,有的贴在厨房、有的贴在猪圈,有的贴在大门前。贴在厨房的是灶神,贴在大门口的是门神。在巴蜀地区,以夹江、绵竹、梁平等地的所产木刻年画最为精美。民间门神形象多为秦叔宝(左)、尉迟敬德(右),一人持剑,一人持鞭,贴反了要闹笑话。

李劼人在《死水微澜》中描绘过成都东大街新年景象:“每家铺面,全贴着朱红京笺的宽大对联,以及短春联,差不多都是请名手撰写……而门额上,则是一排五张朱红笺镂空花贴泥金的喜门钱。门扉上是彩画得很讲究的秦军胡帅,或是直书‘只求心中无愧,何须门上有神’,以表示达观。”文中提及了对联、门神、喜门钱等年味十足的新春饰品,“门扉上的彩画”即年画,而“秦军胡帅”分别指秦叔宝和尉迟恭。

除了换春联和贴门神,成都地区旧时还流行贴喜门钱的传统。喜门钱,又叫“门钱纸”,由一叠红纸构成,贴在门额之上,长七八寸,宽五六尺,上有花纹,纸末端制成燕尾状,每一贴共有五张。如成都竹枝词所云:“家家门户焕然新,都贴喜钱扫俗尘。红纸五张装体面,柴门也自见新春。”和春联一样,红色的喜门钱十分喜庆,既能驱灾,辟邪,又能装饰门楣,让大门有了焕然一新的感觉。

除夕当日,祭祖仪式尤为隆重,必须要以“牲醴”祭祀祖先,感恩亦缅怀。“牲”原指祭祀用的牛、羊、猪,后泛指祭祀所用的肉类;“醴”是指一种酒,或为屠苏酒。祭祖仪式上的祭品丰富,以丰盛的肉制品祭祀,在追思祖先的同时,也寄托着人们关于生活的美好愿望。

祭祀肉类主要包括猪、鸡、鱼等,选择很有讲究。有条件的人家,猪肉要用猪头和猪尾,寓意“有头有尾”;“鸡”与“吉”同音,寓意“大吉大利”;“鱼”与“余”同音,寓意“年年有余”。在祭祀中,有的地方还要焚烧纸钱,成都地区谓之“烧袱子”。民国版《大邑县志》记载:“封纸钱为袱,署名其上,具酒肴,祭祖先,曰烧年纸。”烧年纸意在寄纸钱给祖先亡灵,在纸上一一写好祖先名字,不能出现遗漏,希望他们更好地福佑子孙后代。

忙完了祭祖,就是一家人团团圆圆吃年夜饭。根据成都风俗,“夜则卑幼拜于尊长,曰辞年。尊长以钱赐于卑幼,曰压岁钱。”此时,最高兴的莫过于孩子,大人会给压岁钱,成都地区俗称“挂挂钱”。“压岁”也是“压祟”,“祟”是指不吉利的东西。人们相信压岁钱具有“驱邪镇祟”之义,晚辈得到压岁钱后,可保新年平安。

除夕之夜,家家张灯结彩,户户喜气洋洋。成都百姓还会在家中厨房、浴室、水井等各处燃烛点灯。据光绪版《增修灌县志》载:“庖湢井厕俱为燃灯,曰照耗。”“照耗”又叫“照虚耗”,这种习俗起于唐代,一直延续到清代,其意义是驱逐黑暗,祛除鬼魅。

迎新守岁,是大年三十的重要活动,过年气氛逐渐推向高潮。此俗最早起源于蜀地,后又盛行于全国,晋代周处《风土记》有载:“蜀之风俗,晚岁相与餽问,谓之餽岁;酒食相邀为别岁;至除夕达旦不眠,谓之守岁。”成都地区较好地保留下了守岁传统,例如嘉庆版《邛州志》有载:“父兄子弟聚饮一堂,爆竹连声,欢笑达旦,谓之守岁。”道光版《新津县志》亦载:“除夜篝灯围炉,聚饮守岁(或作祟)。燃爆竹,行辞岁礼。”家人欢聚一堂,围坐于温暖的炉火边,欢歌笑语,其乐融融,或言美好的回忆,表达出对旧年的不舍;或念未来的期许,流露出对新春的希望。在喜庆祥和的气氛中,虔诚地迎接新年的到来。子夜将近,众人未眠,甚至通宵达旦,坐等新年的钟声敲响。一夜连双岁,五更分两年。在热闹的鞭炮声中,在灿烂的笑容里,翘首以盼的新年悄然降临。

正月初一 春来更有好花枝

旧时成都正月初一,家家户户拂晓之时就要早起“出天方”。老老少少盛装打扮,准备好香、蜡、纸钱,还有酒水及水果等祭品,祭祀天地间各路神灵。据文献记载,这是一种广泛存在于长江流域的习俗,清晨一早,家族之主率领家中男丁开门焚香,并向东方磕头作揖。礼完天地后,老百姓再焚烧香蜡,祭拜家族先祖,燃放完爆竹才能出门。大年初一,姻族之间会相互庆贺,就叫拜年;若新妇携夫归家,就叫拜新年。

这天有诸多忌讳,比如不能扫地、不能倒水、不使用刀剪、不吃葱韭等辛辣的蔬菜,即“不茹荤”。大年初一的早餐也颇有讲究,早晨一般不吃米饭,因为“饭”同“犯”,而以挂面和汤圆为主。挂面代表长久,寓意着福寿延年;汤圆代表团圆,寓意着幸福美满。

吃完早饭,人们便向“喜神方”出行(或者朝着喜神方象征性走几步)。所谓“喜神方”,是指喜神所在方位。不同的年份,喜神方位都不同,有时是西南,有时是东北,历书上有记载。人们向喜神方位出行,所遇寺庙就会祈祷,就叫“进香”。

这一天,大家都要出门游玩。据《成都通览》记载:“初一天游各庙,以武侯祠、丁公祠为热闹。”人们喜欢去武侯祠、丁公庙(纪念川督丁宝桢的专祠)、望江楼等地;成都郊县同样如此,如在新繁“妇孺则盛装外游,城居者多往龙藏寺,乡居者多往东湖,男则肃衣冠。走谒于诸姻族尊长之家,谓之拜年。”

正月初五 无人不送穷

正月初五谓之“破五”。自除夕起,家里就不打扫卫生,直至初五才能将纸钱灰、爆竹灰、渣滓等垃圾清理干净并倾倒于外,俗称“送五穷”(智穷、学穷、文穷、命穷、交穷),意为送走一年的霉运。在这天,人们忌讳走家串户,也不兴访亲问友,因为要接财神。

据传大年初五是“东西南北中”五路财神的诞辰,自然成为城乡各商铺开业的“吉日”。“接财神”意味着招财进宝,当然也是广大“打工人”努力挣钱的日子。据《金堂县志》记载:“初五谓之破五,勤苦人家子弟各理其业。”

成都地区,大年初五还有从外面带东西回家的习俗。清人杨燮在《锦城竹枝词》中记载了一个有趣的送穷活动:“牛日拾来鹅卵石,福贫都作送穷言。富家未必藏穷鬼,莫把钱神送出门。”牛日即为正月初五,形状好看的鹅卵石代表元宝。大批民众纷纷奔向河坝,将好看的鹅卵石带回家,当作宝贝收藏。

正月初七 草堂人日我归来

在古人眼中,从正月初一至初八各有所属:初一为鸡,初二为狗,初三为猪,初四为羊,初五为牛,初六为马,初七为人,初八为谷。正月初七,古为人日,也称“人胜节”。据传女娲在初七造了人,所以初七是“人日”,意为“人类的生日”。

成都有人日游草堂习俗,勃发于唐宋,兴盛于明清。唐上元二年(761年),时任蜀州刺史的高适于正月初七日寄给寓居浣花溪的杜甫一首《人日寄杜二拾遗》,以“人日题诗寄草堂,遥怜故人思故乡”表达对朋友和家乡的思念。大历五年(770年)正月二十一日,飘零在潭州(今湖南长沙)的杜甫翻检书信,又读到了高适当年所寄之诗,感念往事,不禁老泪纵横,写下了《追酬故高蜀州人日见寄》,隔空回应已逝的故人。杜甫、高适二人“人日唱和”的故事传为诗坛美谈,成为旷世友谊的见证,成为后代文人墨客、市民百姓“人日游草堂”之习俗的滥觞。

清咸丰二年(1852年),时任四川学政的何绍基特意选在人日于杜甫草堂题写了“锦水风光君占却,草堂人日我归来”的对联,更是引领潮流,开一时文雅风气,发扬光大“人日游草堂”的传统。在清末民初,人日活动延续旧俗,草堂成为成都百姓人日出行的首选,如《成都通览》有载:“初七日,游工部草堂。”直到今天,在每年正月初七,成都杜甫草堂博物馆还会举办许多与人日相关的文化活动。

正月初九 上九玉皇会

正月初九,谓之“上九”。民间认为,初九日是玉皇大帝诞辰,称玉皇会。这天无论官方还是民间,都要举行相关祭祀和庆祝活动。成都老百姓大多会前往玉皇观、武侯祠,祭祀玉皇大帝,烧香以祈福。嘉庆版《温江县志》有载:“九日,为玉皇大帝诞期。子分设香楮拜祝,谓之上九。”

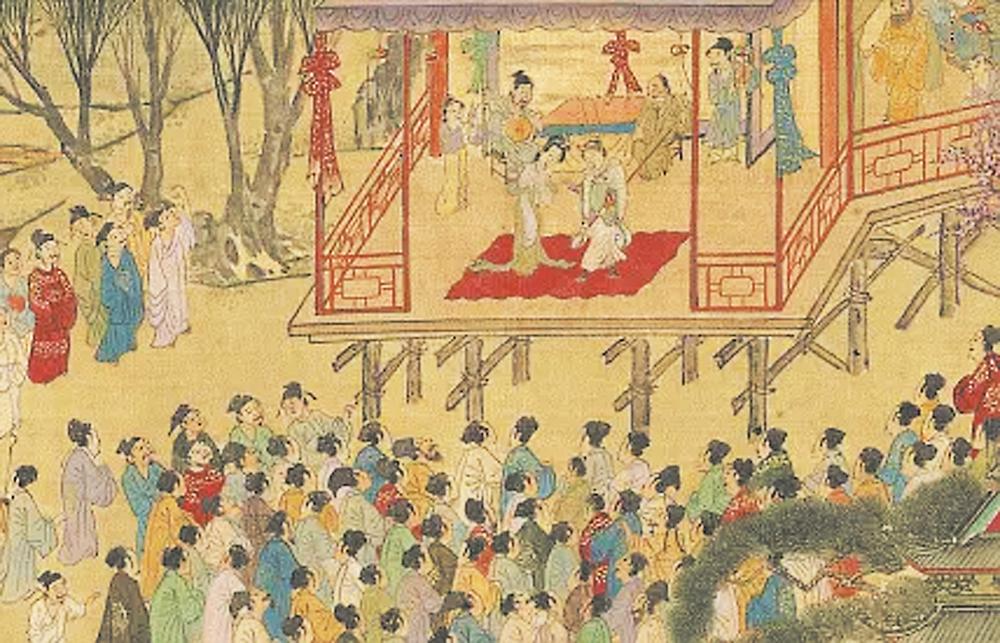

到了明清,庄严肃穆的祭天典礼已被各种充满世俗味道的庙会、灯会取代。在灌县(今都江堰市),百姓多去伏龙观游玩;马祖寺的庙会规模甚大,其间百货列备,买卖者尤多,朝会习俗相延至今。在新津,号称“九莲胜景”的观音寺尤为热闹,香客络绎不绝,有的信徒甚至从几百里外赶来,整个寺庙被烟雾缭绕,到了日暮都未能消散;在新津城东的广福寺还有上元会,上演酬神戏剧数百场,堪称全县赛会之盛。

自正月初九起,成都各庙宇、各人家都要点上灯笼,一直点到正月十六为止,其间还要举行龙灯、狮灯等灯会活动,大街小巷流光溢彩。据嘉庆版《华阳县志》载:“是夕始放灯,曰出灯,有狮、龙、竹马、走马、鳌山、采莲船诸名。出灯,又叫上灯。”在清末民初,成都城区以东大街的上九彩灯最为精致,五颜六色的彩灯上绘满引人入胜的三国故事,英雄豪杰栩栩如生,赏灯之人流连忘返。

正月十五 一夜鱼龙舞

正月十五,即元宵节,又称为“上元节”,俗称大年。元宵之夜,称为“元夜”或者“元夕”,是一年之中第一个月圆之夜。元宵节要吃汤圆,各地同俗;元宵节要看灯会,举国亦然。据嘉庆版《华阳县志》记载:“十五日,俗谓之元宵。人家碎米为丸,曰糖元,以相馈遗。市井祠庙结棚张灯,光明如昼,间有猜灯谜者。”元宵节既有吃的,又有看的,还有玩的,这天就是要“闹”才精彩,简直是普通民众的狂欢节。清乾嘉年间,罗江才子李调元曾于正月十五日前后三天在成都赏灯,并用三首诗歌记录了火树银花的元夜胜景,其中《元宵》诗曰:“灯遇元宵尽力张,暗尘滚滚逐人忙。烛天火树三千界,照地银花十二行。宝马长嘶成队醉,油车细碾遍街香。谁知月到团圆夜,早已微销一线光。”

自唐宋以来,成都灯会文化就十分兴盛。灯会又与灯市密切相关,二者互相促进发展。早在宋代,成都就有“十二月市”之说,与春节有关的集市有两个,即正月灯市和十二月桃符市,足见成都灯会产业的繁荣与发达,这也与成都自古“俗好娱乐”的风气密切相关。在元宵当天,人们十分忌讳下雨,在民国版《简阳县志》记录了一则民谚:“雨打上元灯,清油贵如金。”清油,即是菜籽油。元宵下雨,低温阴湿,意味着气候不好,不利于庄稼生长勃发,自然会影响粮食的产量。所以百姓都期盼夜空明月高悬,全年风调雨顺,田野五谷丰登。

天上明月高悬,人间彩灯万盏。在元宵节期间,各地都要举行祭祀仪式和娱乐活动,既酬神也娱人,普天同庆。过了元宵节,标志着春节过完了。“一年之计在于春”,人们要为新的一年的幸福生活奔波忙碌。

本版稿件未经授权严禁转载