一年之计在于春,春耕春播正当时。8日,省政府新闻办召开了春节后首场新闻发布会,对省委、省政府《建设新时代更高水平“天府粮仓”行动方案》(以下简称《行动方案》)进行了详细解读。据悉,2023年我省粮食播种面积9500万亩以上,产量将达715亿斤。

三个阶段

布局“一带五区三十集群千个园区”

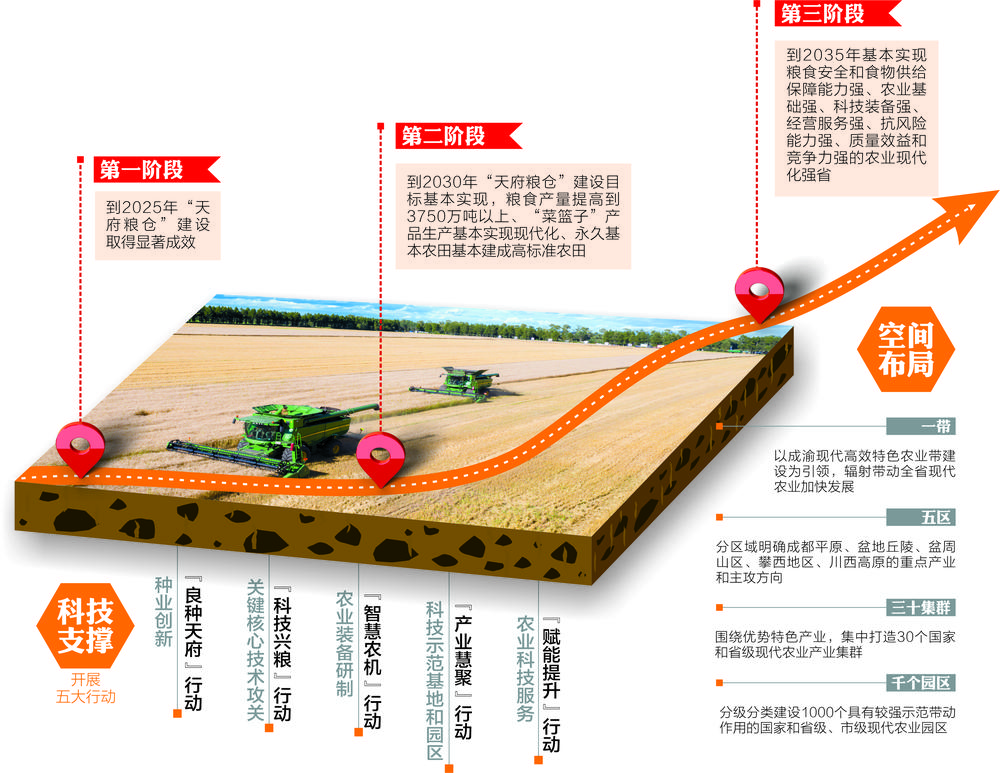

据省农业农村厅党组书记、厅长徐芝文介绍,《行动方案》分三个阶段提出了新时代更高水平“天府粮仓”的建设目标:第一阶段,到2025年“天府粮仓”建设取得显著成效;第二阶段,到2030年“天府粮仓”建设目标基本实现,粮食产量提高到3750万吨以上、“菜篮子”产品生产基本实现现代化、永久基本农田基本建成高标准农田;第三阶段,到2035年基本实现粮食安全和食物供给保障能力强、农业基础强、科技装备强、经营服务强、抗风险能力强、质量效益和竞争力强的农业现代化强省。

在空间布局上,《行动方案》提出了“一带、五区、三十集群、千个园区”布局,其中“一带”即以成渝现代高效特色农业带建设为引领,辐射带动全省现代农业加快发展;“五区”即根据气候、地形、发展程度等方面的差异,分区域明确成都平原、盆地丘陵、盆周山区、攀西地区、川西高原的重点产业和主攻方向。成都平原“天府粮仓”核心区主要发展稻麦、稻油、稻菜轮作和稻鱼综合种养等,逐步实现平原地区以粮为主。“三十集群”即围绕优势特色产业,按照全产业链开发、全价值链提升的思路,集中打造30个国家和省级现代农业产业集群。“千个园区”即按照以粮为主、粮经饲统筹、一二三产业融合的思路,分级分类建设1000个具有较强示范带动作用的国家和省级、市级现代农业园区。

全国率先

启动立法守护“天府良田”

只有天府良田,才有“天府粮仓”。记者从发布会上获悉,我省已率先在全国启动农田建设立法工作,目前省委已将立法工作列入常委会2023年工作要点,力争今年出台并施行,用法治守护“天府良田”。

按照《行动方案》,我省今年将高质量完成425万亩新建和改造提升,坚决打好高标准农田建设的攻坚战。2023年,我省将结合“三区三线”划定最新成果,摸清永久基本农田范围内高标准农田建设情况,同步完善市县两级的高标准农田的建设规划,并在此基础上加快制定“天府良田”建设攻坚提质十年行动方案,细化落实未来十年建设的目标任务,确保逐步将6308万亩永久基本农田全部建成高标准农田。

在具体建设中,我省还将创新模式,选择不同类区的市县开展整市整县推进探索试点,用1-2年打造高标准农田建设示范样板。同时分类区制定高标准农田建设标准,实施差异化补助政策,稳定平原地区建设的补助标准,提高对丘陵、高原山区的补助标准。

记者了解到,为了严格考核,我省将坚持每月一调度每月一通报的制度,强化考评激励工作,把农田建设纳入今年“三农”工作综合督查的重要内容,重点督查资金的投入、建成的数量、工程的质量等内容,对考核结果优秀的市(州)给予通报表扬和奖励,对建设进度缓慢的市县和考核结果靠后的市(州)进行通报或者约谈。

五大行动

筑牢天府粮仓科技支撑

建设更高水平的天府粮仓,科技创新是关键。据省科技厅党组成员、副厅长田云辉介绍,我省将大力开展种业创新“良种天府”、关键核心技术攻关“科技兴粮”、农业装备研制“智慧农机”、科技示范基地和园区“产业慧聚”以及农业科技服务“赋能提升”五大行动,为“天府粮仓”插上科技翅膀。

据悉,2023年,我省将推动选育一批优质高产、绿色高效、抗病抗逆的农畜突破性新品种,推动生物重要性状精准测定、基因组编辑、高效单倍体诱导与加倍技术、智能化设计育种等颠覆性的前沿技术研究;加强节水灌溉、垂直农业、农业机器人等农业高新技术研发,推进水稻宜机化、小麦免耕带旋播种、薯类优质高产、节水节肥、生物防治、耕地重金属治理、疫病精准防控、节粮减损等关键共性技术创新,推动大豆玉米带状复合种植技术示范和创新迭代;加大主粮生产全过程机械化、信息化、智能化融合关键技术及植保无人机、智慧灌溉、农业机器人等智能农机研发;重点围绕90个产粮大县布局一批良种良法的示范基地,推进以水稻、生猪、蔬菜为主导产业的国省农业科技园区建设,支持包括成都在内的市(州)创建国家农高区;依托平台2.5万余名专家、8.8万余名信息员,实时开展在线诊断、解答和技术服务。深入推行科技特派员制度,在25个国家乡村振兴重点帮扶县建立“双团长”制,按照“一县一课题”落实科技项目支持,建设省级服务团120个,选派“三区”科技人员,推动专家深入基层,开展新品种新技术示范推广,构建线上线下相结合的农村科技服务体系。

据悉,在保障种粮农民合理收益上,我省还将加强国家惠农政策宣传,落实粮食最低收购价、耕地地力保护补贴、稻谷种植补贴等惠农政策,支持发展粮食适度规模经营,将成都平原地区种粮大户补助标准提高到90元/亩、丘陵山区提高到100元/亩,到2025年分别提高到100元/亩以上、150元/亩以上。同时,在产粮大县全覆盖开展三大粮食作物完全成本保险,引导金融机构加大对种粮农民金融支持。

成都日报锦观新闻记者 陈泳

本报制图 申娟子