当迷人的东方神韵与浓厚的西洋风情相遇,美在方寸间迸发,于摇曳中溢彩流光。从怀袖雅物到海外珍品,从中国制造到广扇繁荣,作为18-19世纪中西海外贸易背景下中西文化交融的产物,清代广府外销扇在面向欧美国家的同时,深深烙印着华夏文明的记忆与神韵,作为一张代表东方之美的名片,向西方展示着独一无二的中国风尚。成都博物馆,将这百年前风靡西方的华美盛宴重现于一场“广府外销扇:18至19世纪的中国风尚”特展上,97件/套来自广东省博物馆的传世珍品穿越时空,在成都大放异彩。

自古与扇结缘的成都,早在战国时期的水陆攻战纹铜壶上就刻有长柄扇图案。后来,从唐朝桐花凤扇的精巧唯美、五代轻罗团扇的曼妙意蕴,到宋代五月扇市的游人如织、琳琅满目;再到明代,真金川扇、洒金川扇和金钉铰川扇等名贵品开始引领时尚,仅永乐年间,扇面上贴有金箔的“洒金川扇儿”年产量就达到约两万把,这也为川扇大量供朝廷御用和颁赐提供了条件;清光绪年间,晶莹透亮、宛如纨绢的“龚扇”更是惊艳四方,成为中国四大名扇之一,如今成为国家级非物质文化遗产。

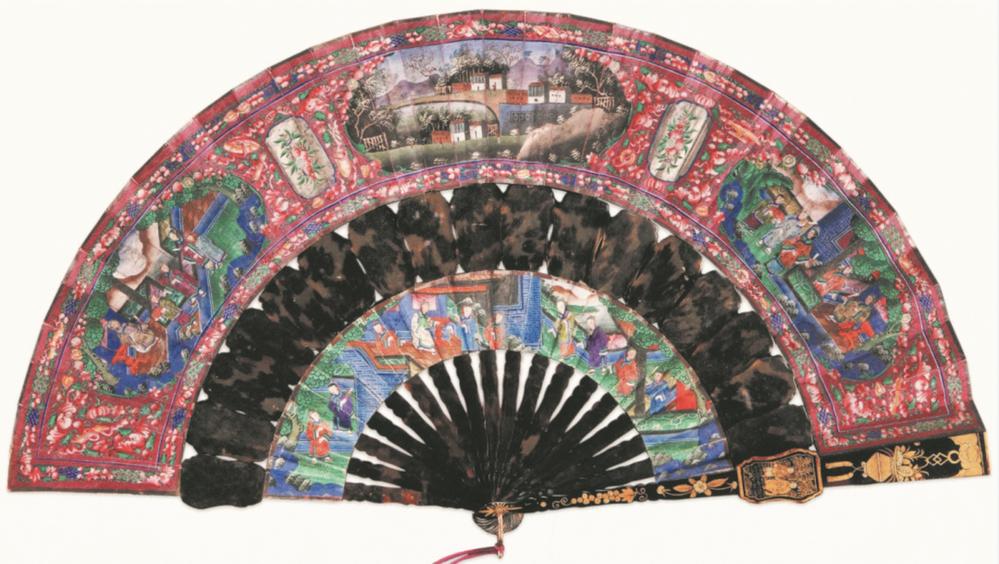

与历史悠久、自成一派的蜀扇川扇相比,广府外销扇作为中西贸易历史上浓墨重彩的一笔,展现出的则是中西交融的别样风情,更体现着中国工匠无奇不有的绝妙技艺。

远渡重洋

外贸史上的

璀璨明珠

如果说蜀扇川扇精巧唯美、引领时尚,那么“外销扇”作为18至19世纪从中国销往欧美国家的一种重要货物,尤其受到国外贵族名流的青睐。精美绝伦的手工技艺,加上中西融合的文化元素,外销扇在中国上千年的扇文化中独树一帜。外销扇的故事关乎中西方经济贸易和艺术美学的交流,而扇体本身又体现出极其精美的工艺与极具中国味的风韵。

外销扇远渡重洋的旅程,要从清朝康熙二十四年(1685年)说起。那年,清政府分别在江苏、浙江、福建和广东设立江、浙、闽、粤四大海关,这也是我国历史上正式出现以海关命名的贸易监管机构。次年,中国历史上最早的官方外贸专业团体——广州十三行应运而生。到了乾隆二十二年(1757年),清政府封闭江、浙、闽三海关,广州一口通商的局面出现,十三行的发展达到巅峰,成为空前繁荣的“天子南库”。

东西方之间的航路一经连通,广东就凭着南海之滨的优越地理位置,成为中国进出口商品交易和全球贸易的重镇,为中国对外贸易长期保持出超(顺差)的强大生命力提供着源源不断的支持。在我们所熟知的占据出口重要地位的茶叶、丝绸等各种传统大宗商品之外,“外销扇”这样极尽繁华富丽的特色工艺品,也成为当时受到追捧的“时尚单品”。

贸易的盛行与当地蓬勃发展的工艺品制造加工业形成互相促进和推动的良性循环。清乾隆三十三年(1768年),一位名叫威廉·希克的英国人曾在游记中写道:“这里有玻璃画工、制扇工匠、象牙工匠、漆器匠、宝石匠及各种各样的手艺人。”描绘出当时广州城外珠江沿岸的十三行,包括外销扇在内的一系列手工业繁荣发达景象。在当时,广东本地制扇业极大发展,并很快形成了细化的行业分工和产业集群。18-19世纪,广州制扇作坊和扇庄主要集中在今广州市大新路、状元坊、德星路一带,靠近十三行,已形成较为完善的制扇体系。在广州的“制扇一条街”上,“扇仔行”专制扇坯,“贡牙行”专做扇骨拉花,“牛骨行”专刨骨料,“雅风行”则专裱扇面,最后由“仁风行”装配成品。一把小小的扇子,竟要周转五处场地才能完成制作,这样一来,其成品的精巧绝伦仿佛也就不足为奇了。

起初,广府外销扇作为工艺精湛、质量上乘、形色华丽的进口商品,在欧美国家则成为只有上流社会的贵妇名媛才得以拥有的奢侈品。随着产业的成熟,扇子的产量越来越大,价格也变得“平民”起来,甚至到了“一便士”就可以买到的程度。19世纪时,这些广府外销扇扮演着西方社会各类晚宴、舞会中必不可少的角色,追求时尚的爱美女性几乎是人手一把。后来,为了区别于平民大众,上层阶级开始通过专门定制纹章的方式,体现自己和家族独一无二的尊贵身份,让手中的外销扇成为“名片”一般的存在。

外销扇在西方市场受到欢迎,其极高的品质和极低的价格,更是对欧洲本土的制扇业产生了巨大冲击,甚至导致英国制扇工人一度联合抗议从东方进口这些物美价廉的扇子。

巧夺天工

广府工匠

集扇艺之大成

广府扇的出口,让全世界领略到巧夺天工的中国扇艺。清代,广州的工匠们承袭了集前朝各代、全国各地工匠的智慧结晶,集扇艺之大成,因材施艺,选取象牙、漆木等珍贵材质,运用雕刻、描金等多种技法,制作出许多匠心独运、形状各异、精致华美的外销扇。对此,郭沫若也曾题诗赞道:“清凉世界,出自手中。精逾鬼斧,巧夺天工。”

在各类广府外销扇之中,丝绣折扇或许算得上是与中国传统扇更为接近的一种形态。中国作为丝绸的发源地,数千年来,不仅精通丝织衣物的加工制作,更是将丝织工艺熟练运用在各类物品上。蜀扇发展历史上举足轻重的“桐花凤罗扇”,正是用轻薄的丝绸织物所制作。古人多将花鸟织绣在绸缎、纱、绢质地的团扇上,以画入扇,打造出轻透素雅的意境。而广府外销扇的创新之处就在于,从前的绢扇多为团扇造型,现在工匠们创造性地把这门技艺用于折扇,诞生了丝绣折扇这一新样式。

在广府工匠们的手中,成丝的不只是柔软轻薄的绸缎,还有庞大厚重的象牙。“牙丝编织”,这一看似不可思议的神奇技艺,在广州象牙扇雕刻技艺的黄金时期的清乾隆晚期,是有着“南派仙工”之誉的广州工匠最为擅长的工艺之一。工人们首先将象牙浸泡在药水中,待象牙软化后劈成宽度不足一毫米、厚薄均匀的牙片,再进行打磨使之呈现出洁白的光泽,最后用这细如毛发、吹弹可破的牙丝编织成扇。这样一来,牙丝扇则兼具蝉翼一般的轻盈玲珑、珍珠一般的温润清透,以及象牙自身的柔性和韧性。广府的牙丝编织,与蜀扇中的“龚扇”也有异曲同工之妙。作为珍贵的国家级非物质文化遗产,龚扇以四川特产青阴山黄竹为原料,用特制工具加工出竹丝用以编织成扇,这种竹丝制品体现着民族文化的朴实风格,是民间传统工艺品的代表。

如果说牙丝编织是专属于象牙这种材料的特殊工艺,那么镂雕则是我国扇艺中运用范围更广的一项传统技艺。明朝时期,以最负盛名的牙雕、玉雕和木雕为代表的“广雕”逐渐发展为广府的著名特产,在扇子上使用镂雕工艺的现象也已蔚然成风。清代以来,广州工匠则会根据西方客户的需要,选择象牙、玳瑁、檀香等名贵材料进行精镂细雕。其中,牙雕历史最为悠久,现已成为国家非物质文化遗产之一。

另一门外销扇制造中颇具难度的工艺,是将扇面化作“小型浮雕”的“贴面”。仔细观察许多外销扇扇面上的人物并非由传统方法绘制、编织或绣制而成,而是采用贴绘的方式。“贴面”常用于人物主题的外销扇制作中。人物的面部、手部等部分使用小块以象牙片预先进行涂绘,而后再粘贴在扇上。而衣物部分,则是经由织锦裁剪。经过贴面,一把扇子上有了立体的形态,也具备了不同的材质,更显生动趣味。

外销扇中最为奢华名贵的一种,是“累丝银扇”。在18世纪末19世纪初流行于意大利。但作为一种观赏性多过实用性的扇子,它的流行时间亦十分短暂,主要集中在乾隆、嘉庆之际,其后偶尔用在折扇配件的装饰上,将金银拉成丝,然后将其编成辫股或各种网状组织,再焊接于器物之上,谓之累丝。金工作为我国古代传统工艺之一,“累丝”工艺起源于春秋战国的金银错工艺,是有记录可查的最早的珠宝制造技术工艺之一,也是金属工艺中最奇巧、规整、富丽的一种。

文化交融

西方审美

叠加中国元素

在欧美市场掀起轩然大波的外销扇,放到当时的国内却并不流行,相关的文献记载也很少,这也许与外销扇不符合我国主流审美意识形态密切相关。以蜀扇川扇为代表之一的中国传统扇所体现出的素雅清淡风格不同,广府外销扇为迎合欧美市场,则往往带有浓厚的西洋色彩,以追求华丽精巧、标新立异和高贵奢华的审美趣味为特征,处处体现着西洋风格和东方韵味的交织融合。在小小的扇面之上,通过具有异域风情的艺术形式呈现出众多中国文化元素,为世界认识东方、了解中国文化打开了一扇窗。

在中国扇甚至整个中国艺术史上有着特殊和重要内涵的花鸟纹,在明清时期逐渐成为中国外销品中常见的元素。这种具有我国传统审美韵味、讲究素雅清淡的纹样,向西方世界传递着吉祥安康的祈愿。其中,最为经典的莫过于“喜上眉梢图”,看似简单的花鸟图案中,含蓄地蕴藏着“双喜临门”“喜报春先”的美好寓意。直到现在,由花鸟纹演变而成的“flora and fauna”也还是一种受到全球设计师青睐的经典元素,在各大时尚品牌中都有它的身影。

亭台楼阁、曲径回廊、小桥流水……中式庭院,也是受到西方青睐的“中国风”元素典范,在当时高手云集的十三行外销画行业,画师们不厌其烦地描绘着岭南的本土风情。每一把绘有中国古典建筑的外销扇,都展现出令西方心驰神往的东方风情。透过扇面,西方人所好奇的东方生活场景便栩栩如生地呈现在眼前,作为“广东制造”,广府外销扇中的庭院则更有岭南古典园林的风格气派。

广府工匠不仅能够从历史中的艺术和典故里提取富有特色的东方元素“入扇”,也能就地取材,将自己所熟悉的海港风景作为图样呈现在扇面之上,一展广州口岸的热闹和海路贸易的繁华。这一类外销扇尤其受到外来的水手或商人们喜爱。好比如今的人们在车站、机场纪念品商店购买特产,经过通商口岸时,他们便会购买绘有港口风景图的外销品,作为纪念品带回故乡。

除了以画为主的各类主题,也有一类外销扇专门展现中国诗词歌赋和书法文化。传统的中国扇,文学家、书法家在扇面上题字其实十分常见。东晋时期,王羲之题字卖扇的故事广为流传。到了广府外销扇兴盛的阶段,具有本地特色的粤曲诗文等词句也被工匠搬上扇面。由于语言不通,文字扇在外销扇领域中,或许确实算得上较为小众的部分。但是,虽然无法完全理解扇中文字所讲述的典故,西方人却也能够从俊逸灵动的字体字形中体会到中国书法的博大精深。

文明的交流自然不是单向输出的过程。广府扇匠在将东方元素融入外销工艺品的同时,欧美顾客也通过“来样定制”等方式,让西方的艺术和文化得以传播。当西洋风情遇上东方风物,这一把把广府外销扇奏出一场中西共鸣的美的交响曲。

成都日报锦观新闻记者 吴雅婷 实习记者 王茹懿

成都博物馆供图