□赵平

前段时间,读《成都传》,翻动书页的同时,印象中的老成都也不时浮现在我眼前,比如皇城坝、望江楼、草堂寺、青羊宫……不经意间,紧邻青羊宫的文化公园勾起我一连串的回忆,那里是上小学时,每到清明节学校就会组织去祭扫十二桥烈士墓的地方,掐指算来,我上一次去文化公园,已经是快二十年前的事情了。

仲春周日的下午,我专门到文化公园,看看今天的文化公园变成了什么样子。回来后在朋友圈发了一组图片,殊不知,朋友中像我这样多年没去过文化公园的不在少数。一位高中时代的老同学微信中问我,“以前每年这个时候都举办花会,现在还举办没有?”

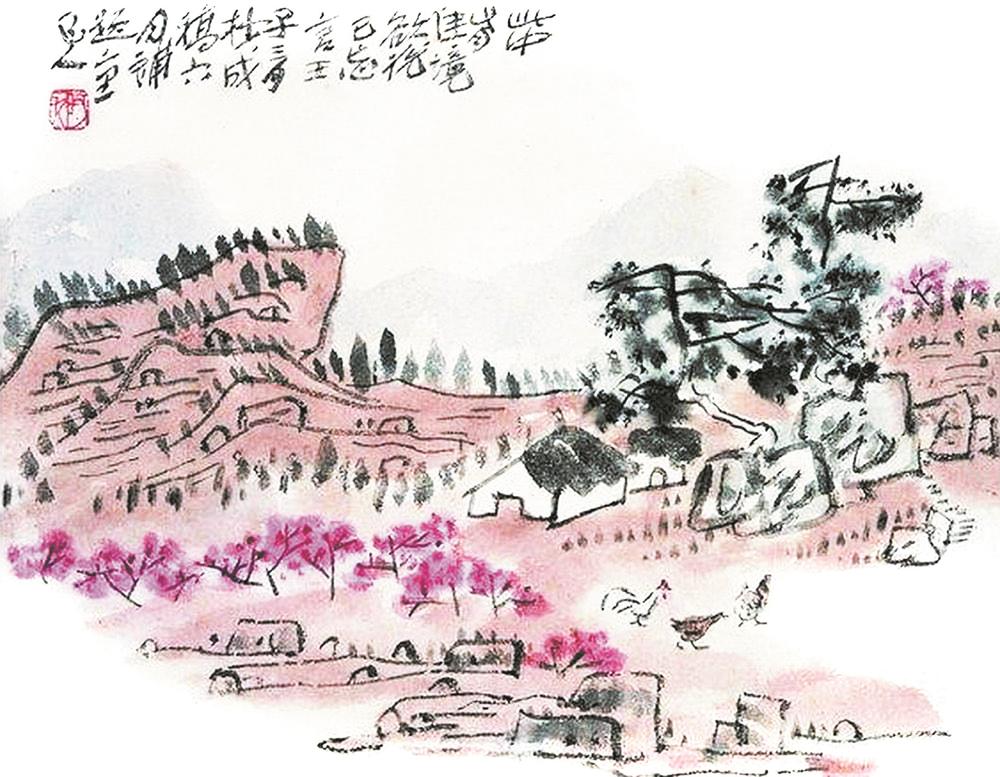

提到成都花会,陆游曾这样描绘过花会的胜景,“当年走马锦城西,曾为梅花醉似泥;二十里中香不断,青羊宫到浣花溪。”从唐宋至今,成都花会已有千余年的悠久历史了。时光流逝,恍若隔世,花会,真的已经成了遥远的记忆。

隐隐记得高中一年级时,曾写过一篇关于成都花会的作文。翻箱倒柜找到了已经泛旧发黄的作文本,封面标记着1980年4月6日,那是我每使用新作文本前的习惯。翻开本子,第一页就是题为《阳春三月赶花会》的文章。用今天的眼光来看,文章虽然语句通顺,结构完整,写得却太过肤浅,形同流水账一般,但通过一位高中学生的视角,倒也比较真实地记录了那个“年代”重新恢复举办的第一届成都花会的盛况。

我又重读了一遍这篇43年前的作文,权当作为当年那届花会的场景回放吧:

花会,这个词汇在我的记忆里是一片空白……而今,春天来了,春风吹散了人们头顶的乌云,温暖的阳光洒遍人间,饱经风霜的百花重又开放,停办了十五年的成都花会在文化公园再度举办。我和几个同学相约,一道去公园看看这从未见过面的花会。

三月的天空有点阴沉沉的,街道两边的树枝被风摇甩着,发出“哗哗”的声响,时节已是初春,可天气还冷飕飕的。下了公共汽车,我们随着拥挤的人群进到了公园。

公园内是另一幅景象,仿佛春天早都来到了这里。鲜花簇拥着的“花会”这两个粉红色、用木条精心拼成的大字展现在游者面前,写有“花会”二字的门墙像故意站立在那里挡住了游人的视线,不让你一眼看见公园里的绚丽景色。水波粼粼的湖边,兰花的幽香、茶花的笑脸、鹤望兰的仪态、白头翁的风姿都在向我们招手。在这繁花似锦、群芳吐艳的花会上,那些巍峨秀丽的盆景也是别有风味,它们有的高耸挺拔,有的连绵起伏,有的凌雪傲霜,有的古柏苍劲,经过能工巧匠的精心安排,这些盆景在方圆不过盈尺之地,再现了巴山蜀水的壮丽景色。

随着熙熙攘攘的人流,我们来到了花会的中心展区。

在4个花台和花坛上,集中了很多名贵的花卉:高雅洒脱的君子兰,碧叶似箭,绿光闪闪;柔美闪光、花色多变的大岩桐,钟形的花冠像金丝绒一样美丽;五彩缤纷的白头翁露出娇美的面庞,流露出喜悦、激情和几分羞涩;从遥远的广州赶来参加花会的米兰,花朵虽小,但香味却处处可闻。这些名贵的花卉像大海中的珍珠,在鲜花的海洋中放射出奇异的光彩。

许多成都名小吃,像“钟水饺”“赖汤圆”“张凉粉”“担担面”“牛肉焦饼”等,都在这里亮出店招,招徕顾客,扑鼻的香味引得人馋涎欲滴;百货公司也设立了许多营业点,琳琅满目的日用百货、服务员热情的态度让人心满意足。正是星期天,赶花会的人流往来不断,文化馆的教歌站也在这里开展宣传活动,为花会上的游人们教唱革命歌曲,高音喇叭里的歌唱声传得很远,鼎沸的人声同起伏的歌声交织在一起,形成一支别具一格的交响乐,在天空中久久回响。

逛得差不多了,我们来到公园土台上的亭子里,任清风吹拂过自己的脸庞,我感觉不到冬天留下的残余寒意,只体会到春天浓郁温暖的气息。鸟瞰四周景象,顿觉心旷神怡,在我们充满阳光的生活里,有“花”的浪,“花”的波,“花”的海,有永不消散的“花”的“聚会”。

花会啊,你就是一朵报春的鲜花,报告着祖国的春天,报告着二十世纪八十年代的第一个春天!

几十年过去,我们的生活发生了翻天覆地的变化。文章中的“教歌站”早已退出历史的舞台,而在当年,这种形同于今天年轻人街头演唱的群众文化活动风靡一时。我还清楚地记得,那天在花会上为游人们教唱歌曲的是成都市歌舞团著名男高音歌唱家练正华,宽敞的公园广场上,密密麻麻的游人不分男女老少,人手一张油印歌单,随着台上练正华老师的节奏,一字一句认真学唱《中国,中国,鲜红的太阳永不落》,即便已经过去了多年,那个场景依旧清晰难忘,记忆犹新。文中提到的土台上的亭子,就是今天公园内支矶山上的支矶亭,只是当年的我们尚还年少,不知道支矶石的典故,也不知道这块支矶石于1958年由支矶石街移入文化公园的历史,对它有了更深入的了解,那都是后话了。

随着社会生活日趋多元化,生态文明建设不断推进,今天的成都已经成为名副其实的“花城”,一年四季到处都是“花会”。每到春天,大街小巷、河边湖畔,花影幢幢、缤纷斑斓,而城市周边的菜花节、樱花节、桃花会也纷至沓来。成都花会虽然还在连年举办,但传统意义上的“成都花会”却逐渐沉寂淡化了,作为春天的印记,它早已深深镌刻进了我们这座城市的年轮。