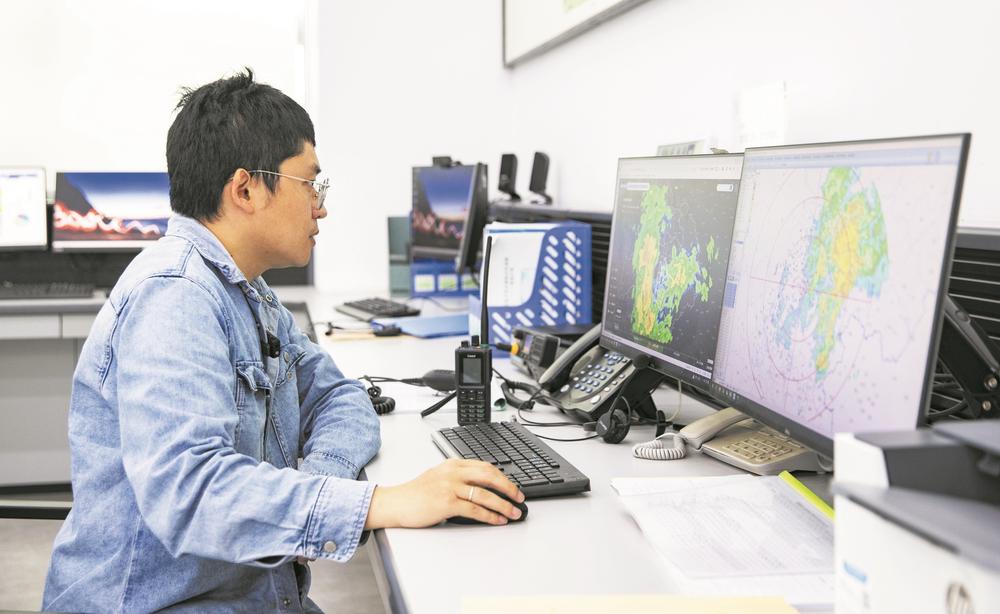

成都市气象局2楼,人工影响天气指挥中心的灯,见证过最深的夜晚,也迎接过最早的日出。工程师孙杰夫在这里干了12年,他用天气雷达“捕捉”强对流,紧盯“云朵”的动静,从初始一个细微的动向变化探究气象系统长期、巨大的连锁反应,是能够“耕云播雨”的气象员。

面对瞬息万变的气象条件,孙杰夫和同事全年24小时轮流值守,每个人都需要随时备战——实施作业虽过程短暂,但等待往往望眼欲穿。

条件合适才能“请”来雨

“影响天气而非创造天气”

4月17日,成都出现今年4月以来最高气温,各站点均打破历年同期纪录,简阳国家站更是达到了37.0℃。不少市民疑惑:天气这么热,为什么不开展人工增雨?

呼唤人工增雨的声音在去年夏天尤为强烈。四川遭遇大范围长时间极端高温干旱天气,成都高温红色预警信号连发14天,43.4℃突破成都有气象记录以来的极限。“为什么不早点进行人工降雨?”“能不能搞个雨来消暑?”……不少市民抛来类似疑问。

人工影响天气,让“烧”成深红色的城市“缓一口气”,听上去很美,实际操作却没那么简单。“小范围内的降雨,如果雨量不足,未必能带来清凉,或许还会加剧闷热。”

孙杰夫说,气象部门“求雨”的心同样迫切,但不能“无中生有”地变出雨来,要实施人工增雨,就必须有良好的降水条件,比如要有云,云层太薄、太低都不行,必须要条件合适才能“请”来雨水。万里无云,晴空一片,没有水汽,那就不可能施行人工增雨。

因此,卫星云图、雷达回波一直牵动着孙杰夫和同事们的神经,枕戈待旦。只要发现有一朵湿润厚重的云可能飘来城市上空,冲着一丝机会,他们都会立即出动,推演预判。

制定计划、制定预案、设计方案,直到心心念念的那朵云终于出现在对的位置,便在分秒间下发指令,为有效开展作业赢得主动。

2022年8月17日12点02分到18日0点40分,市人影中心分别在大邑、崇州、简阳、金堂和彭州开展了地面火箭、高炮增雨作业。4枚火箭弹,80发高炮人雨弹尾冒火光,“嗖”的一声冲向云霄,空中传来的沉闷爆炸声。

作业完毕,直到雷达回波图反馈出降雨的特征,孙杰夫才如释重负。扶一扶眼镜,站起来活动一下坐得僵直的关节。还不能休息,他还要继续盯着动向,第一时间将作业分析与效果检验工作完成,哪怕夜幕深沉。

18日一早,市气象台发布气象实况通报:8月17日20时到18日7时,成都出现分散阵雨天气,强降水集中出现在西部,最大降水量出现在大邑西岭鸳鸯池35.4毫米,为人们解暑,给土地“解渴”。

除了增雨还要消云减雨

“天遂人愿,也是人努力的结果”

“人工影响天气作业,除了可以进行人工增雨,还可以根据气象条件进行有限的消云减雨作业。”孙杰夫介绍说,“比如让本来要下在A地的雨,下在上游B地,或者让本来9点下的雨7点就下,提前消耗掉水汽。”

让降水过程发生时间或空间上的有限转移,通常用于重大活动的气象保障。成都世警会、G20成都会议、第三届国际非遗节……根据预报,一再放大每一处细节,作业小组其实早早就能嗅出天气的“挑衅”意味,拦截下对流云团,解除其可能对核心区域的威胁。每当盛会顺利进行,他们的心也跟着澎湃,“是真的很高兴!”

除了增雨减雨,人工影响天气还可以防止冰雹灾害。作业高炮主要用来对付冰雹,把大雹块“扼杀”在摇篮里。4月19日,孙杰夫收到市气象台的预报,有强对流天气,新一轮蹲守再次拉开。

“强对流天气伴随的冰雹可不简单,除了影响市民出行,带来安全隐患,蔬菜、花卉等较为脆弱的农作物所受的危害巨大。”当晚11点,成都西部出现局地强对流,孙杰夫迅速通知当地,高炮控制区及时作业,一场冰雹“危机”成功解除。

“天遂人愿,也是人努力的结果。”孙杰夫认为,实施人影作业耐心和科学缺一不可。岁岁年年,他们默默记录着时光里的风踪雨迹,默默体会着一份独特的责任与快乐。

成都日报锦观新闻记者 王静宇 摄影 李冬