26日,成都市天府美术馆同场展出了20世纪上半叶中国国画巨匠黄宾虹(左)和意大利画家乔治·莫兰迪的艺术展,中国水墨山水画与西方静物油画相互映照,不难发现两位同时期的大师作品都闪烁着东方美学哲思的意味。

中国近代山水画一代宗师黄宾虹思想开阔,主张绘画无谓东西之别,追求精神一致;而莫兰迪作品中的含蓄用色及宁静气息与中国文人画有异曲同工之妙,有着东方绘画哲学中“度物象而取其真”的禅意。

有意思的是,两位画家都是在人生的晚年攀上了个人的艺术巅峰。

【前言】

当乔治·莫兰迪(Giorgio Morandi,1890-1964)在意大利格里扎纳山脚下的画室,徐徐展开中国唐代周舫的《仕女图》、北宋范宽的《溪山行旅图》等绘画集锦时,可能怎么也不会想到他的作品会在21世纪的某一天,会和与他同时代的中国国画巨匠黄宾虹(1865-1955)展开对话。

26日起,“光的诗——乔治·莫兰迪艺术展”和“与天地精神往来——黄宾虹艺术研究展”在成都市美术馆A区(成都市天府美术馆)同场展出。在这场西方油画与中国水墨山水画穿越时空的对望中,不难发现,两位大师的作品都闪烁着东方美学之光。

中国的黄宾虹与意大利的莫兰迪,他们的作品在全球范围内都受到了广泛关注。他们的艺术成就有力地证明了艺术是一种无国界的语言,可以跨越地域、文化和历史的差异,为人们提供共同的审美体验和情感共鸣。在全球化时代背景下,各种文化的交流与融合对于艺术创新具有重要意义。黄宾虹和莫兰迪的艺术成就在很大程度上体现了艺术家跨越国界和文化差异的尝试,他们的作品展示的融合创新,在全球范围内产生了广泛影响,同时也激发了世界各地艺术家对传统与现代、东方与西方之间文化互鉴的探索,为艺术创作提供了丰富的灵感来源。

中国近代山水画一代宗师黄宾虹

“向世界伸开臂膀,准备着和任何来者握手”

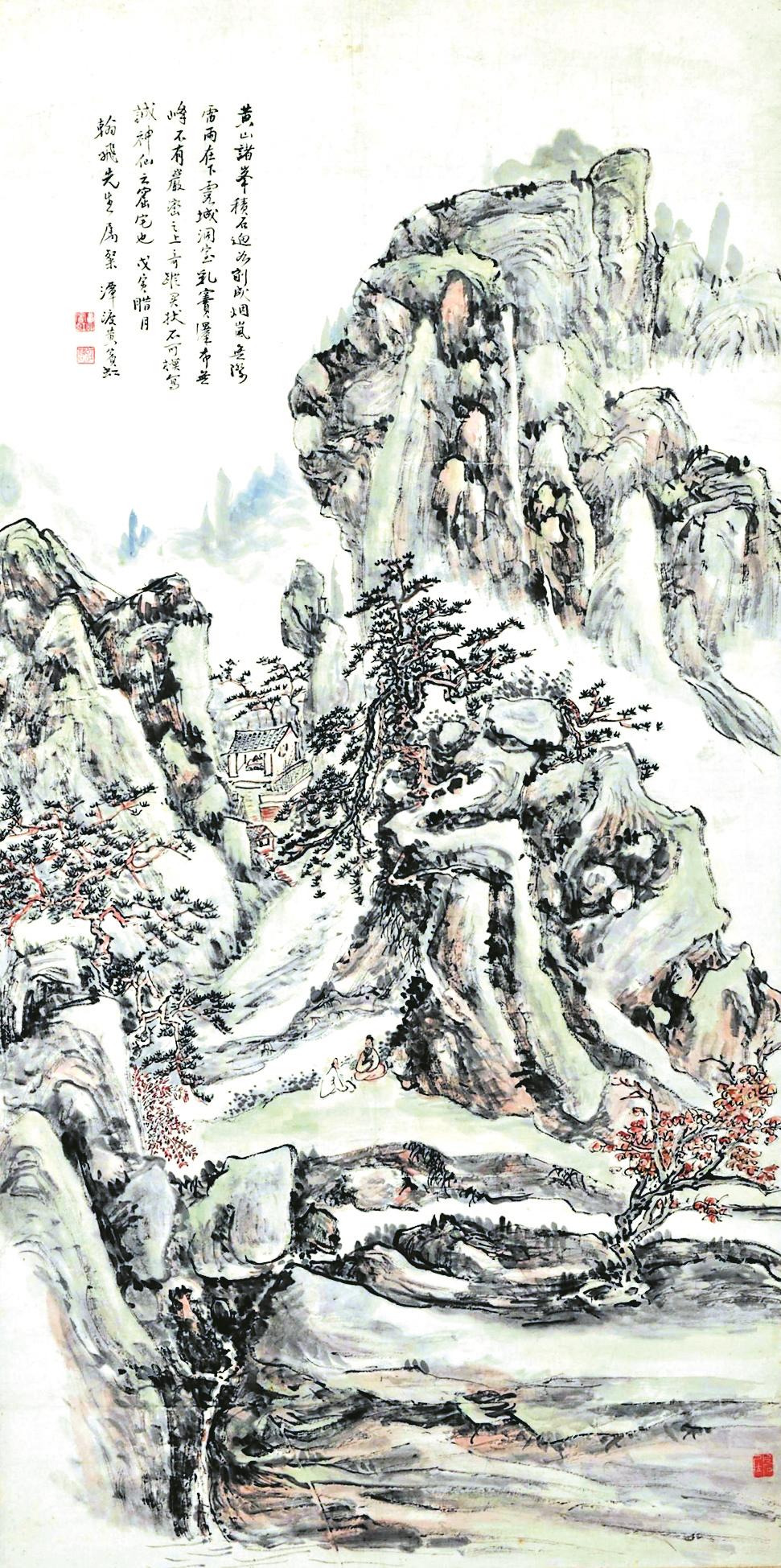

黄宾虹,中国山水画一代宗师,其画风丰富多变,蕴涵着深刻的民族文化精神与自然内美的美学取向,其画作讲究笔法、墨法、章法,集古今各家之所长而又自创新格,可谓传统与革新的集大成者。

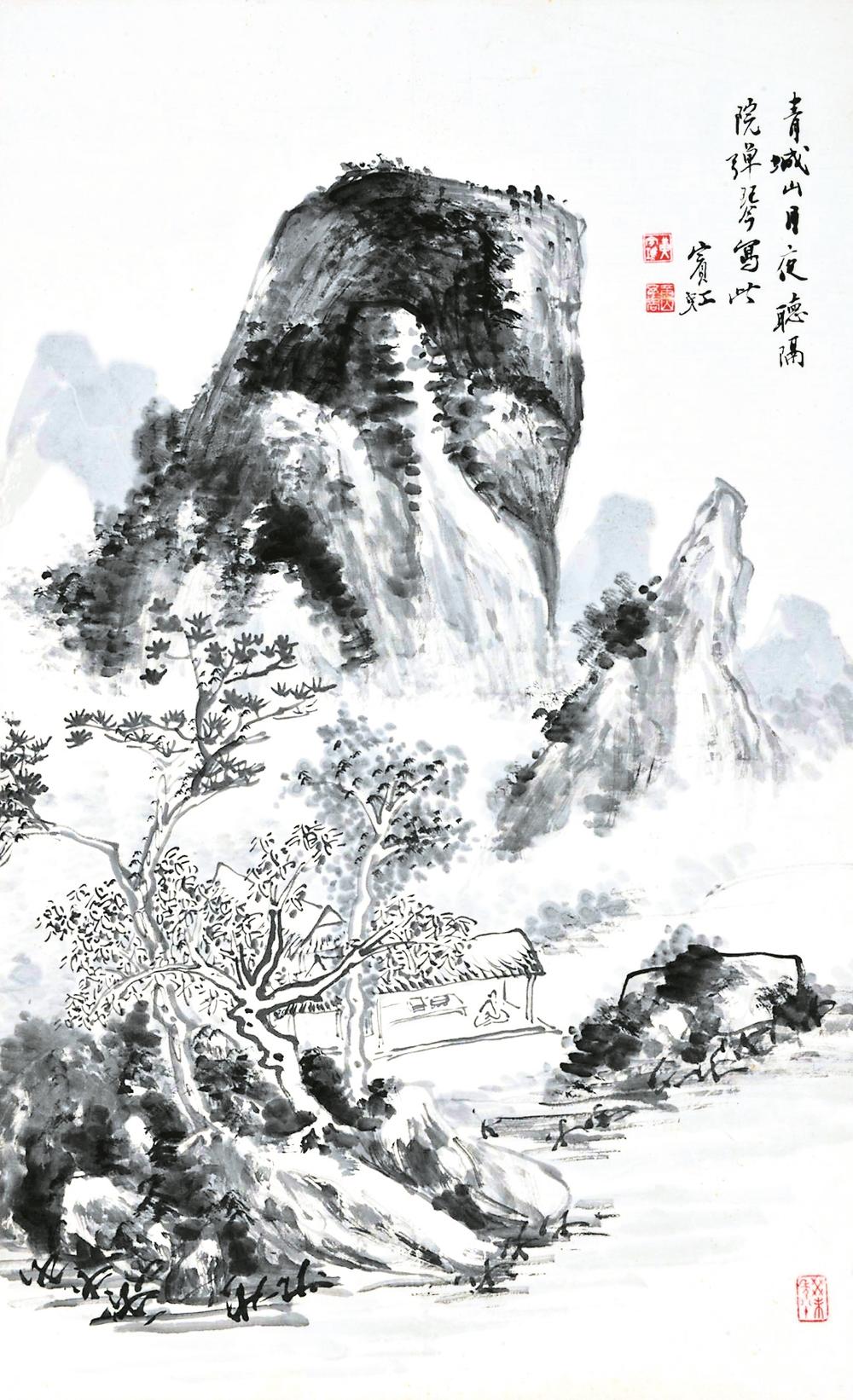

绘画之道取法自然

“与天地精神往来——黄宾虹艺术研究展”包含70件黄宾虹书画真迹,全部为文物级展品,其中31件为一级文物,25件为二级文物,14件为三级文物,同时还征集和借展了大量珍贵的笔记、图书、报刊和文献资料,并打造了“天地精神”“雨淋墙”“月移壁”“青城坐雨”等多个体验式场景。

据悉,展览共分为四个章节,第一章“国光:浑厚华滋本民族”,重点讲述黄宾虹对古人的学习,以及他在钩沉画史、师法古人过程中的所悟所得;第二章“天地:我从何处得粉本”全面介绍黄宾虹从自然天地中取法绘画之道的方法,以及他对中国山水的概括性分类;第三章“幸雨:入蜀方知画意浓”,通过对黄宾虹在蜀期间的社会活动及写生游历的深入梳理和场景塑造,展现巴蜀山水对他绘画艺术走向成熟的重要意义;第四章“世观:五百年其间必有名世者”,包括傅雷、潘天寿等前辈的评述,分析黄宾虹笔墨系统及晚年变法过程,阐述黄宾虹作为中国艺术史上一座高峰的价值与意义。

打通中国画的“形而上下”

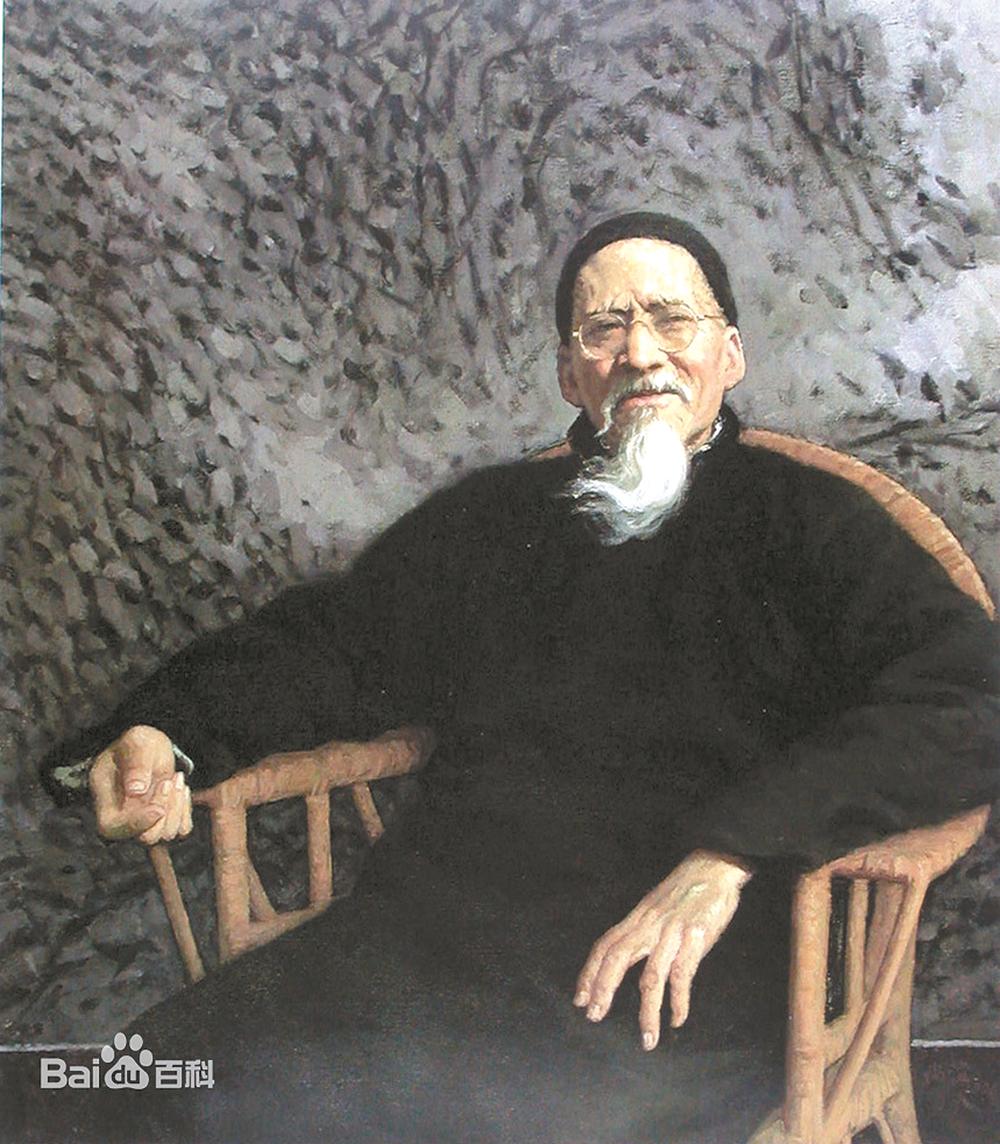

此次展览策展人曹筝琪娜为记者介绍了黄宾虹的传奇艺术人生。黄宾虹,初名懋质,后改名质,字朴存,号宾虹。黄宾虹不仅是一位成就卓越的国画家,同时是金石书画鉴定家、美术教育者、美术史学家,更是一位对后世中国画学界有大贡献的画学家。黄宾虹以其兼收并蓄、涵承传统又极具开创性的笔墨探索,将中国绘画的哲学精神和笔墨思想融会贯通,打通了中国画的“形而上下”,自成一座高峰。

黄宾虹的一生经历了三次时代变迁。幼时出生于清朝末年的一个徽商家庭,从小接触正统的儒家教育与徽派文化;青年时代放弃科举一路,投身革命,先后参与维新变法及本地革命党活动。1907年,42岁的黄宾虹前往上海。在沪期间他在多个出版社和杂志社任职,并在昌明艺专、新华艺专、上海美专任教。这一时期,他潜心作画、撰文论著,出版了大量关于金石书画的理论著作。黄宾虹74岁北上,应北平古物陈列所(故宫博物院前身)之邀,赴北平审定故宫南迁书画,兼任北平艺专教职。在北平期间,他在笔墨意境和技巧上取得了前所未有的飞跃,进入了创作的成熟阶段。1948年,83岁的黄宾虹回到杭州,任国立艺专、中央美院华东分院教授。晚年的黄宾虹思想开阔,主张绘画无谓东西之别,追求精神一致,也最终在这一时期攀登上了个人的艺术巅峰。

黄宾虹的一生多元且传奇,他在书画鉴定、理论研究、绘画创作上都取得了卓越的成就。在他所创造的艺术世界中,文明精神皆可通造化摹自然传奇,笔墨图画俱可为天地书华彩文章。他通过对古文字学、金石学的根源性探究,将中国书画的基因追溯至上古,一改当时流行的“中古起源”说,为中国书画的精神本源找到了更为深厚的出处。他也是一位笔耕不辍的绘画实践者,数十年如一日对笔墨进行操演与论辩,除了学理性地总结出“勾古”“太极笔法”“五笔七墨”等诸多重要的笔墨法门外,更以中国哲学的根本气韵贯入实践,在语言建构层面完成了对中国画的一次理论推动。

让世界认识中国画

黄宾虹所处的是一个视中国文字与古籍为土芥,欧风渐进的时代。但他却选择逆流而上,从画学层面寻求中国画的出路,探索中国文化与艺术的未来。

黄宾虹曾发表《国画之民学》一文,提到他与一位欧美人士交流“美术”两字,讨论什么东西最美,对方称“不齐弧三角最美”,因凡是天生的东西,没有绝对方和圆,拆开来看都是由许多不齐的弧三角合成,所以要不齐之齐、齐而不齐才是美。而我们古老的《易经》指出“可观莫如木”,树木的花叶枝干正合以上所说的标准,所以可观。黄宾虹亦曾发表《论中国艺术之将来》,谈到“泰西绘事,亦由印象而谈抽象,因积点而事线条。艺力既臻,渐与东方契合。”由此可见,那时的黄宾虹已具备一种基于东方文化根性的世界视野。

黄宾虹认为“我们生在后世的人,最为幸福”,因为老祖宗留下来的美好文物太丰富了,那些带钩、铜镜之类,上面都有极美极复杂的图案。日本人曾将这些图案加以分析著书,每一个图案都可以分析出很多不同的几何图形来,欧美人见了也大为惊服。所以,“我们应该自己站起来,发扬我们民学的东西,向世界伸开臂膀,准备着和任何来者握手!”

黄宾虹海纳百川的学习态度,以开放的姿态,主张在发扬民族精神的基础上,鼓励中西文化的友好交流与发展,为世界对中国画的认识塑造了范本,打开了通道。

类似中国古代“隐士”的西方画家莫兰迪

静物画 最从平淡见天真

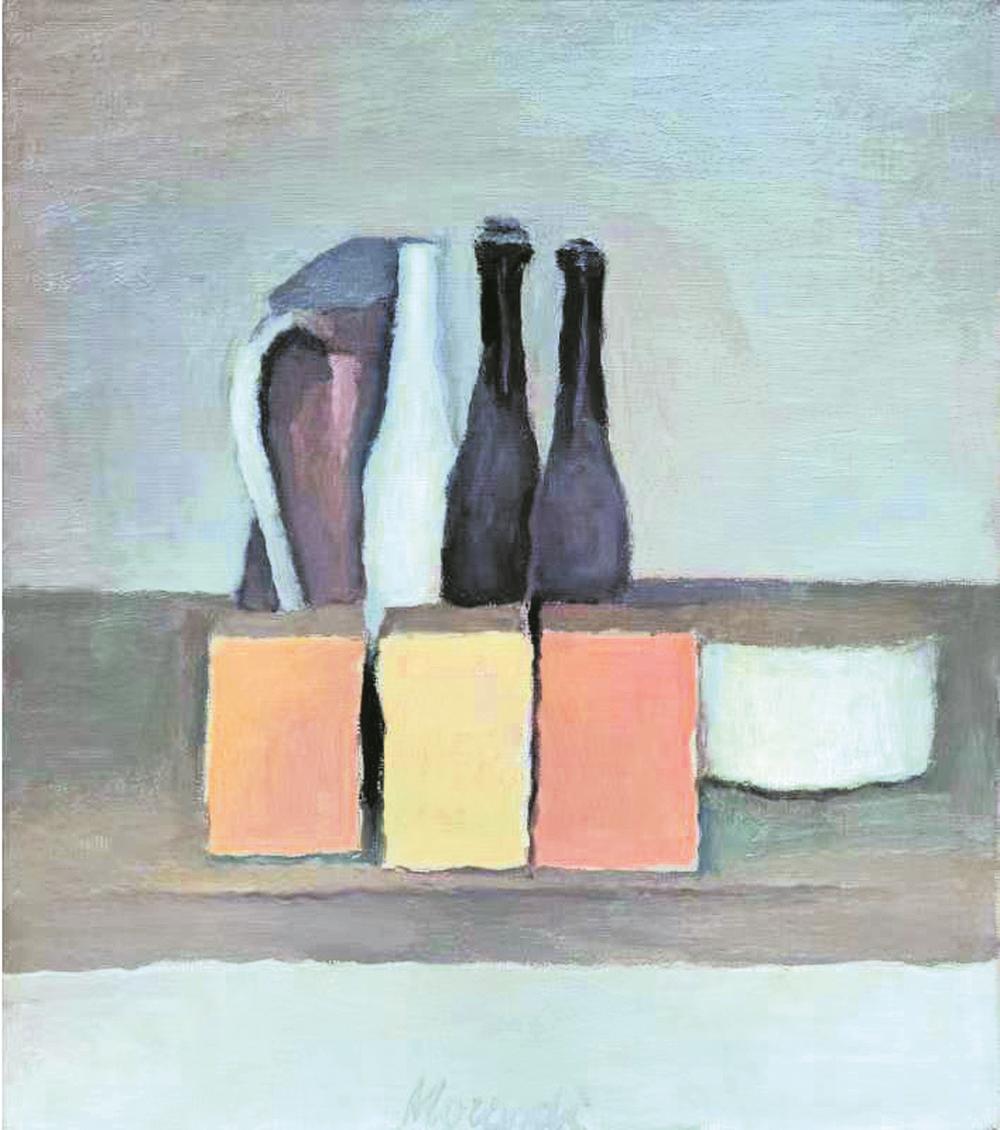

“光的诗——乔治·莫兰迪艺术展”展出了46件意大利画家莫兰迪文物级原作。此次展览以创作题材分类,呈现“彼时的遥望”“不朽的目光”“可知的世界”三个板块,同时有莫兰迪照片、自述、纪录片、评论文章组成的展示区域。在那个前卫艺术蓬勃发展的年代,意大利格里扎纳山脚下的画室里,乔治·莫兰迪苦心孤诣地探索艺术的谜题,寻找结构的极限与最本初的艺术秩序。

用一生时间画家乡日常

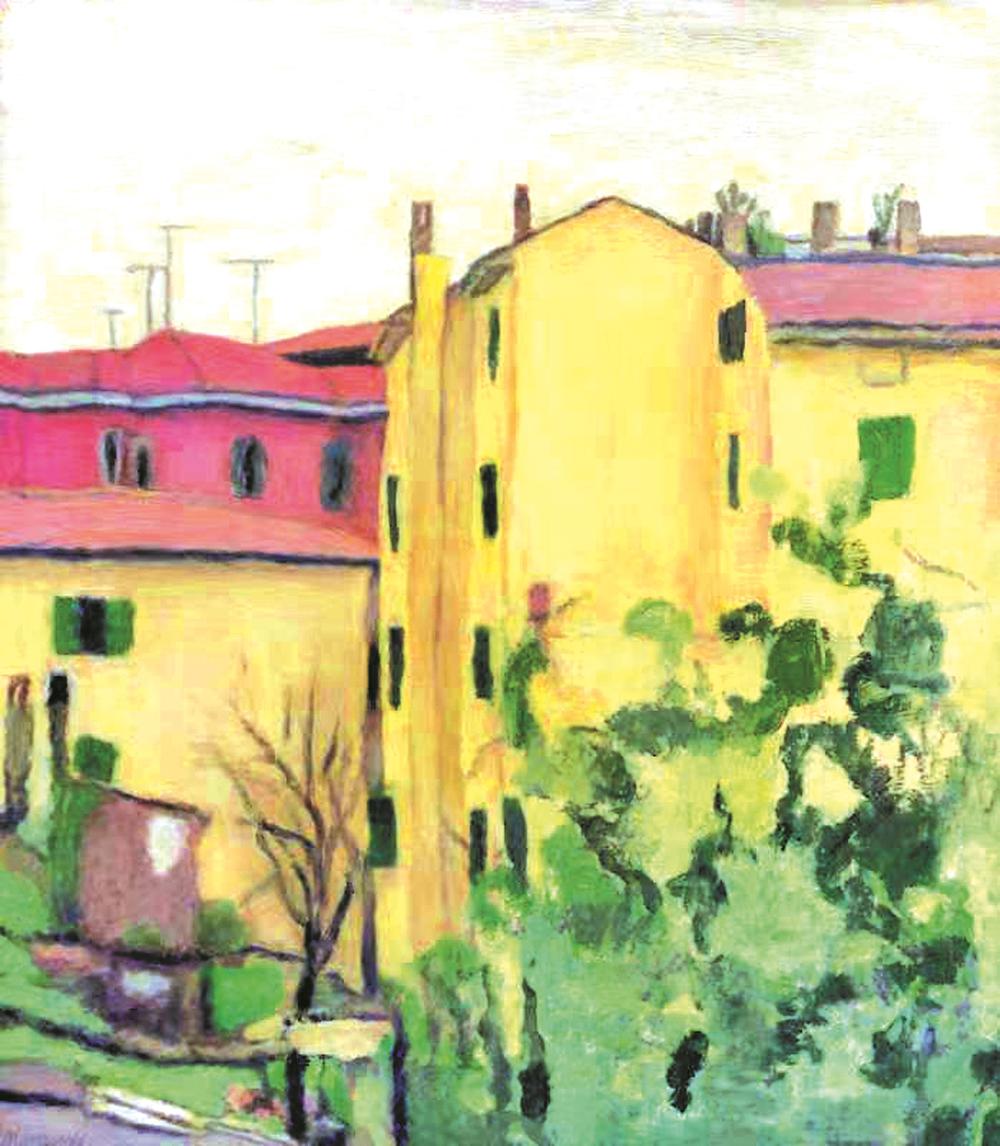

从1930年代开始,“芳扎达大街的庭院”是莫兰迪最常描绘的主题。芳扎达大街工作室的那扇窗户是他与周遭世界的唯一联系,透过窗户,他的目光在高低墙上游走,徘徊在附近几栋房屋及小小庭院里的景物。几何化的房屋、抽象的树木、简洁的色块组合,让纷繁复杂的景物有了很强的秩序感,普普通通的风景似乎有了隽永的韵味。

莫兰迪用光的折射描绘极简的静物瓶罐与熟悉的风景,为日常写入诗的神性,柔和的色调和空灵的光晕连接起了意大利的传统艺术与现代艺术。莫兰迪对光影与色彩的捕捉、覆写、回望,是决然的坚守,是璀璨的念白,是最简单的日常。

据策展人孙晓伟介绍,意大利画家乔治·莫兰迪,生于意大利博洛尼亚,是20世纪欧洲最具有代表性的艺术家之一。在莫兰迪生活的年代,19世纪至20世纪,从印象派、立体主义、未来主义到形而上画派,莫兰迪从中汲取前辈们的绘画风格,同时坚守初衷,专注于自己宁静的世界,以具有强烈个人色彩的小幅静物画和风景画闻名于世,创造出现代绘画的又一趋势,至今影响着全世界的艺术思潮,还被运用到设计领域,实现了艺术到时尚的跨界。莫兰迪真正成名是在他的晚年,最初他沉迷于印象主义,模仿过立体主义,在经过跌宕起伏的探寻后,莫兰迪终于找到属于自己的艺术语言。

莫兰迪很少走出家门。他不像其他艺术家选择户外或人物作为创作对象,他选择的绘画对象仅仅是窗外的世界和极其有限简单的生活用具,以杯子、盘子、瓶子、盒子、罐子以及普通的生活场景作为自己的创作对象。可以说,莫兰迪花了一生时间研究家乡的风景、桌上的鲜花以及他的瓶瓶罐罐。孙晓伟告诉记者,不同于大部分现代艺术大家的人生轨迹,莫兰迪在创作生涯的晚期迎来了创作的高峰,作品面貌越发简洁、有力、神秘和充满哲思。

细小题材体现诗性静谧

被毕加索称为“20世纪最伟大的画家”的巴尔蒂斯评价莫兰迪:“无疑是最接近中国文人士大夫精神的欧洲画家了。”莫兰迪也是陈丹青口中“具有东方精神的西方画家”。在此次展览中,有一个特别有意思的环节就是将莫兰迪作品的色块进行提炼,然后将其与中国传统绘画的颜色进行对比,那一份神性的沉思、诗性的静谧在这个快节奏的时代显得弥足珍贵。

在莫兰迪故居,人们发现了7本中国古代绘画集锦,包括周舫的《仕女图》、范宽的《溪山行旅图》。可以推测,莫兰迪色系和中国传统绘画色彩的运用有着很大关联。业内专家曾指出,莫兰迪绘画艺术中最显著的特征就是其审美理念与东方美学极为相似。

莫兰迪作品的含蓄用色及宁静气息与中国传统绘画有着异曲同工之妙,令人感悟到艺术跨越文化、地域而相通的神奇魅力以及世界文化交融互鉴的独特光彩。西方评论界认为,莫兰迪的画关注的是一些细小的题材,反映的却是整个宇宙的状态。不少人从莫兰迪笔下的瓶瓶罐罐中品出哲学的意味,甚至认为这与东方绘画哲学中的“度物象而取其真”的禅意存在着某种精神上的交汇,所以能给人以温柔的精神慰藉。

西方画家中的“隐者”

宋人求“理”、元人求“逸”、明清人“复古”。笔墨与时代相随,绘画作品更是明显,放诸个人便是“画如其人”,在中国如此,在西方亦是,艺理相谐,殊途同归,艺术作品是艺术家人生最好的注解。

莫兰迪一生孤寂、平淡,厮守着生活中的坛坛罐罐,用静物演绎艺术的真谛。诚如他自己所说:“我本质上只是那种画静物的画家,只不过传出一点宁静和隐秘的气息而已。”莫兰迪的生活方式很像中国的文人隐士。隐士是中国历史上独特的人文现象,“隐”是一种特殊的生存方式和精神信念。这些特别的文人,不官不商不农,凭着文学书事,求一种旷然自在的生活。如此,我们可以说莫兰迪是西方的“隐者”。莫兰迪的绘画不像传统的西方绘画注重功能性、研究性,而是在绘画中构筑自己的精神世界,他对绘画的沉迷执着,是一种隐逸心境的寄托。

欣赏莫兰迪的作品,观众能从中体会到“平淡天真”之意趣。中国宋代文人米芾曾提倡绘画应“平淡天真”“不装巧趣”,将其作为绘画美的标准。莫兰迪的画没有一丝矫揉造作,有的只是朴实恬静,画面中分明可见类似于东方的超然淡泊。莫兰迪那些极其简单的器物无不透着莫兰迪单纯、天真的个人幻想,比如他1961年画的一幅静物,画中央是一只巨大的、有如黑色鸟嘴一般的大水罐,周围是四个造型单纯的小杯子,稚拙地排列如待哺的小鸟。这样的画作透出几分中国文人画单纯、平淡、含蓄、超脱的精神内涵。

莫兰迪这种艺术追求和精神境界,借物抒情,言物载道,有意无意地和中国文人画风格契合。他的笔墨俭省到极点,通过静物、风景,以现实的物象投射心中的自然,表现出一个纯化的精神世界,所以他的画也被称为“形而上画派”。“冥想式”静物带着某种禅意,这一点和中国画的山水花鸟异曲同工。可见,东西方艺术家追求的艺术境界是相通的,展示了人类审美活动的一种高层次领悟。

【拓展】

“莫兰迪色”与当代设计

莫兰迪独有的用色风格在当下很受追捧,被称作“莫兰迪色”,近年来 “莫兰迪色系”火遍全网。在用色上,莫兰迪放弃视觉冲击,降低颜色纯度,呈现出深受当下年轻人追捧的一种“高级灰”,反映出朴素、宁静、神秘的东方美学气息。

室内设计:设计师通过莫兰迪色提高人们对空间的体验感,将其运用到室内设计的大基调中,协调空间物体之间的色彩关系与位置关系,透露出质朴、柔和、安静、优雅、高级简约的风格。

服装设计:莫兰迪作品色彩为服装融入新的色源,内敛、文雅的风格恰到好处地展示着装者的文化内涵和高雅情趣。

包装设计:莫兰迪色与包装设计综合应用,形成一种协调自然、雅而不沉的视觉效果,体现简约与流动感,时尚且具有辨识度,在很大程度上提高了产品的质感。

陶瓷产品设计:陶瓷设计结合莫兰迪色,改变了过去复杂的形体结构、繁复的装饰,以简约的形态、单色或有限的几种颜色为主,质感更加温柔细腻。

影视作品:莫兰迪色的应用近年来一直活跃在影视剧中,使画面更有人文感和艺术气息,为影像创作带来了更多的视觉、心理体验。

插画设计:插画家提取莫兰迪色卡的色彩元素,将轮廓简化,干净的色块、简单的线条刻画出一种秩序感。

成都日报锦观新闻记者 王嘉/文

图片由成都市美术馆提供

本版稿件未经授权严禁转载