□蒋蓝

“蜀去海远,取盐于井。陵州井最古,淯井、富顺盐亦久矣,惟邛州蒲江县井,乃祥符中民王鸾所开,利入至厚。自庆历、皇佑以来,蜀始创‘筒井’,用圜刃凿如碗大,深者数十丈,以巨竹去节,牝牡相衔为井,以隔横入淡水,则醎泉自上。又以竹之差小者出入井中为桶,无底而窍其上,悬熟皮数寸,出入水中,气自呼吸而启闭之,一筒致水数斗。凡筒井皆用机械,利之所在,人无不知。《后汉书》有‘水鞴’,此法惟蜀中铁冶用之,大略似盐井取水筒。太子贤不识,妄以意解,非也。”(《全宋笔记》第一编之九,大象出版社2018年版,第82页)

盐是立国之本。自古无盐之地就不易成为大聚落,所以盐长期被国家权力严控。远古巴国巫溪盐泉汇入大宁河,巴人凭借自流盐泉形成的食盐贸易,创造了“不耕而食,不织而衣”的盛况。蜀国与巴存在鱼盐交易,盐因此也被称为“盐巴”。

公元前255—251年,秦昭襄王命李冰为蜀守,李冰治水名扬天下,其实他还是井盐生产的创始人。《华阳国志》中记载:“冰能知天文地理,又识齐水脉,穿广都盐井。”他首次在蜀地开凿出广都盐井,位置就在成都市双流与眉山市仁寿的交界地带,遗迹尚存。

广都盐井采用当时百姓打井取水的方法,通常不太深,且井径很大,因此称为“大口浅井”。依靠大口浅井提取盐卤,成为中国井盐凿井技术发展的第一阶段。

毕竟大口浅井不仅生产力低,开凿技术粗糙,而且容易塌方伤人,深处缺少氧气,人到深处会造成窒息。加上官府对盐业的管控,到宋仁宗时期,大口浅井生产走向衰落,总产量不到800万斤。

北宋庆历年间,卓筒井技术在蜀地出现。东坡非常敏锐,他意识到这是一种全新的生产工艺,撰《筒井用水鞴法》一文以记。

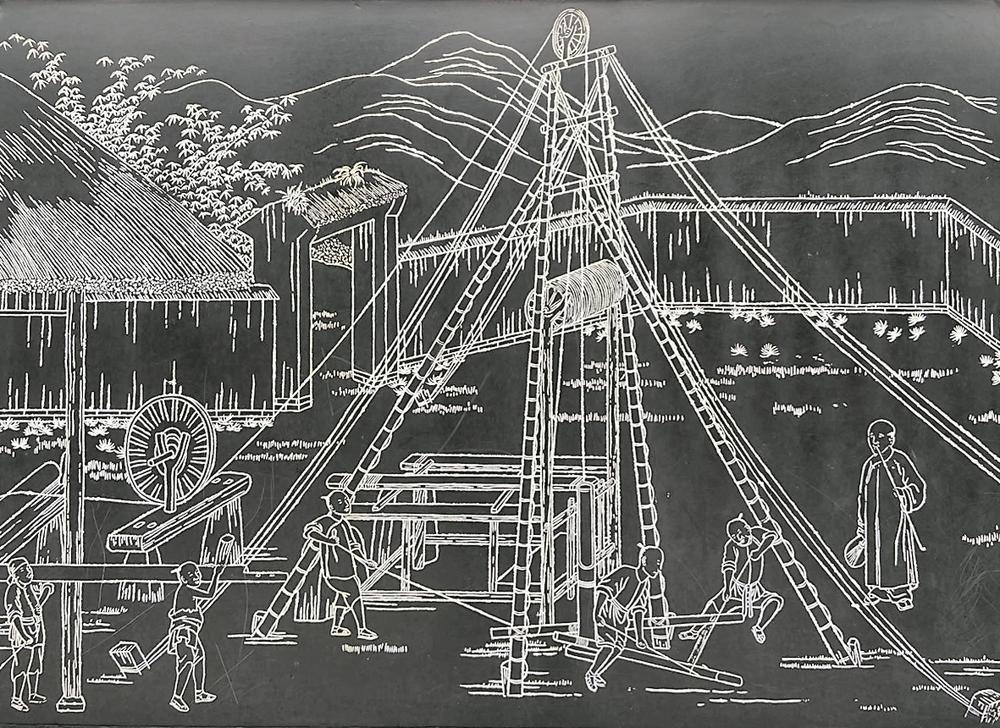

《天工开物》里也有类似记载,这项技术采用“冲击式顿钻法”,以圜刃为工具,用类似舂米工具的足踏杠杆“碓架”,凿成小口深井,以扇泥筒输送泥水与卤水,整个流程包括钻井、汲卤、晒卤、滤卤、煎盐几个步骤。这种方式最深可钻探至地下数百米乃至1000米,是人类发明最早的小口径钻井技术。

蜀地均有楠竹分布,长约20—40米,直径在20厘米以上。楠竹十分耐卤水腐蚀,一般使用二三十年才予以更换。

临邛卓王孙在冶铁炼铜之外也开采天然气与盐卤,至于卓筒井之卓是否与之有关,尚缺乏证据。大英县属遂宁市管辖,十几年前才从蓬溪县分离而出。县内有一古井遗址,叫“卓筒小井”,属四川省级重点文物保护单位。“卓筒小井”就是苏东坡记载的“筒井”。

何谓“筒井”?

据《筒井用水鞴法》,卓筒井包含了现代钻井3大基本程序:第一,用圜刃钻头破碎岩石;第二,用泥筒取出井内的岩砂(岩屑);第三,下竹套管固井保全井壁。多年之前,我父亲就是盐业钻井、固井工程师,因此我也熟悉这一工作。

用圆刀凿山如碗口大的“井”,再用巨竹(一般是几年生的大楠竹)采用公母相嵌根根连接,竹节全部凿通,大约数十丈伸入井中,“横隔”处注入淡水,卤水便自动涌出。再将稍小的竹筒放入“筒井”中为桶。桶无底,上亦空,悬数寸熟皮(牛皮)使桶在“筒井”中上下出入,十分顺滑,熟皮便自动开合。一筒咸水可以装数斗水。这大概像打气筒的活塞。所有筒水全部采用机械。“筒井”的原理交代得如此清楚,如果苏东坡没有亲眼目睹整个流程,不可能有如此环环相扣的描述。

1071年,时任陵州知州的文同在奏章中写道:“盖自庆历以来,始因土人凿地植竹为之‘卓筒井’,以取咸泉,鬻炼盐色。”“凿地植竹”4字,概括了卓筒井凿井的主要特征。其中“植竹”是指将竹筒作套管,直立入井。同时代的益州华阳人范镇在《东斋纪事》中也有阐释:“蜀江有咸泉,有能相度泉脉者,卓竹江心,谓之卓筒井。”范镇所谓的“卓竹”,就是将竹制套管从井口沿着井壁直放井底,其作用便是固井和横隔淡水,形成汲取小井深处天然黄卤水的生产通道。

实事求是,第一个讲出“卓筒井”一词的人,是文同。

这种从北宋庆历、皇间开创的凿井取盐法,比之西方凿井技术要早七八百年。对于这一成果,西方人一度不予承认,待苏东坡的《筒井用水鞴法》一文翻译为外文公开后,西方人哑口无言了。蜀地“筒井”以及发明人,被西方人誉为“世界近代石油钻井之父”!

遂宁市大英县卓筒井被誉为中国盐业史上的活化石。英国著名科学史专家李约瑟博士在《中国科学技术史》里指出:“卓筒井开创了机械钻井的先河”,堪称为世界钻井之父。它加速了人类文明历史的进程,加快了整个人类社会的经济迅速发展,促使了现代石油化工、航空、汽车、电力等多种工业的兴起,与火药、造纸、印刷术、指南针一样,对人类作出了不可估量的贡献。“井盐深钻汲制技艺”被国务院列为首批国家级非物质文化遗产、卓筒井被列为第七批全国重点文物保护单位。

卓筒井采卤技术迅速推广,使益州自宋代以来井盐生产独步天下。据南宋绍兴二年(公元1132年)不完全统计,“凡四川二十州四千九百余井,岁产盐约六千余万斤。”到了1911年后,还设立了“大英乡盐务所”。当时卓筒井镇有108个灶房、老井计1711眼,年产盐4000余吨,销往金堂、乐至、安岳、大足等地。

1911年以后,大英乡有“筒井”108灶、1711井,年产盐4000多吨,还设有大英乡盐务所。所幸至今尚存9灶、41井。凿井、吸卤、煎盐等基本上保持了宋代筒井的生产工艺流程。大英县的古盐遗址,对研究中国盐井史和钻井史都具有重要价值。