成都日报锦观新闻记者 吴亦铮 供图 彭雄

“要坚定文化自信、担当使命、奋发有为,共同努力创造属于我们这个时代的新文化,建设中华民族现代文明。”6月1日至2日,习近平总书记到中国国家版本馆和中国历史研究院考察调研、出席文化传承发展座谈会并发表重要讲话。作为文明发展的结晶和文化传承的金种子,版本铭记着中华民族诞生、发展、壮大的演进历程,承载着厚重的历史和灿烂的文化。

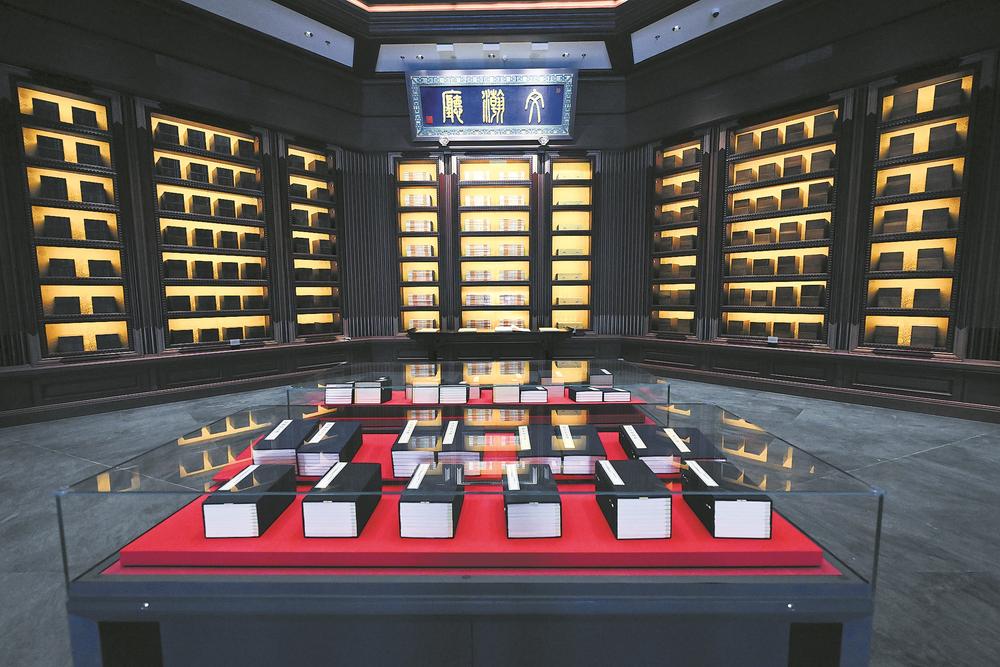

中国国家版本馆,正是国家版本资源总库和中华文化种子基因库。

中国国家版本馆由中央总馆(文瀚阁)、西安分馆(文济阁)、杭州分馆(文润阁)、广州分馆(文沁阁)组成。作为存放保管文明“金种子”的“库房”,中国国家版本馆中央总馆中存放了不少和四川相关的珍贵古籍、文物等。据了解,四川共提交重点征集版本735种,其中重点出版物729种,包括展示书目710种、地方文库和古籍丛书2种、新中国出版物17种,以及古籍文物等展厅展品6种。其中《抱朴子》(明抄本)内篇二十卷、外篇五十卷,《建炎以来系年要录》二百卷(1册)存二卷(一百七十五至一百七十六),《平定准噶尔方略正编》八十五卷,共3部古籍,均入选国家珍贵古籍名录,是四川古籍精品。

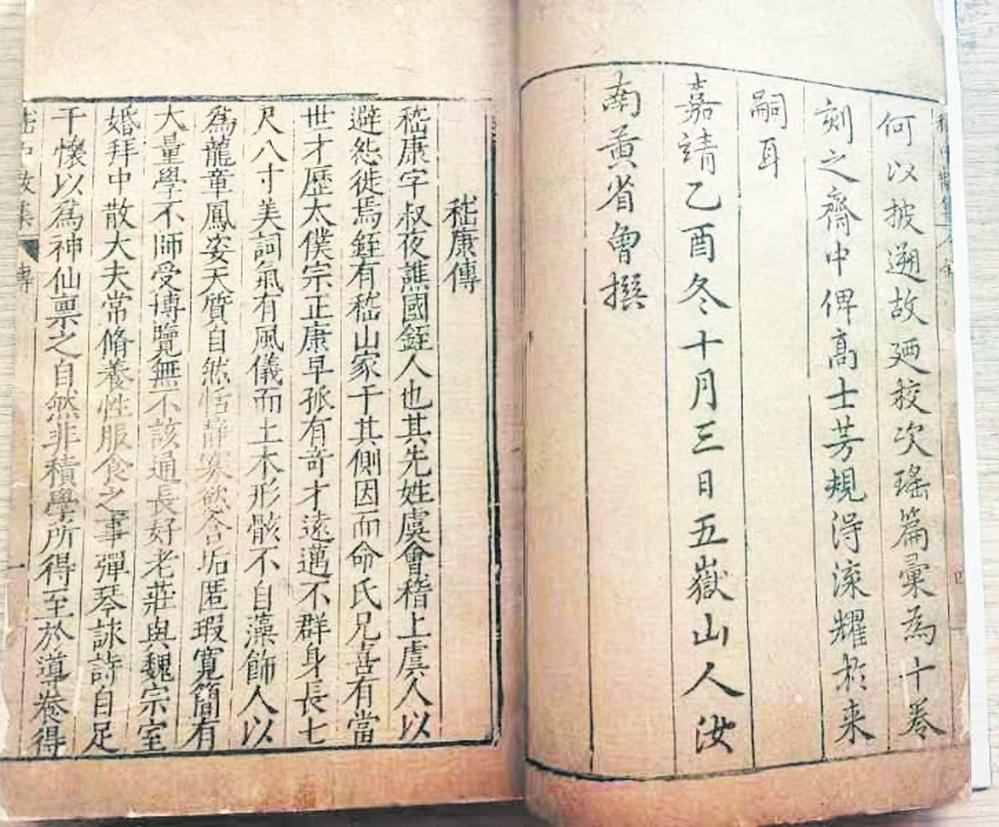

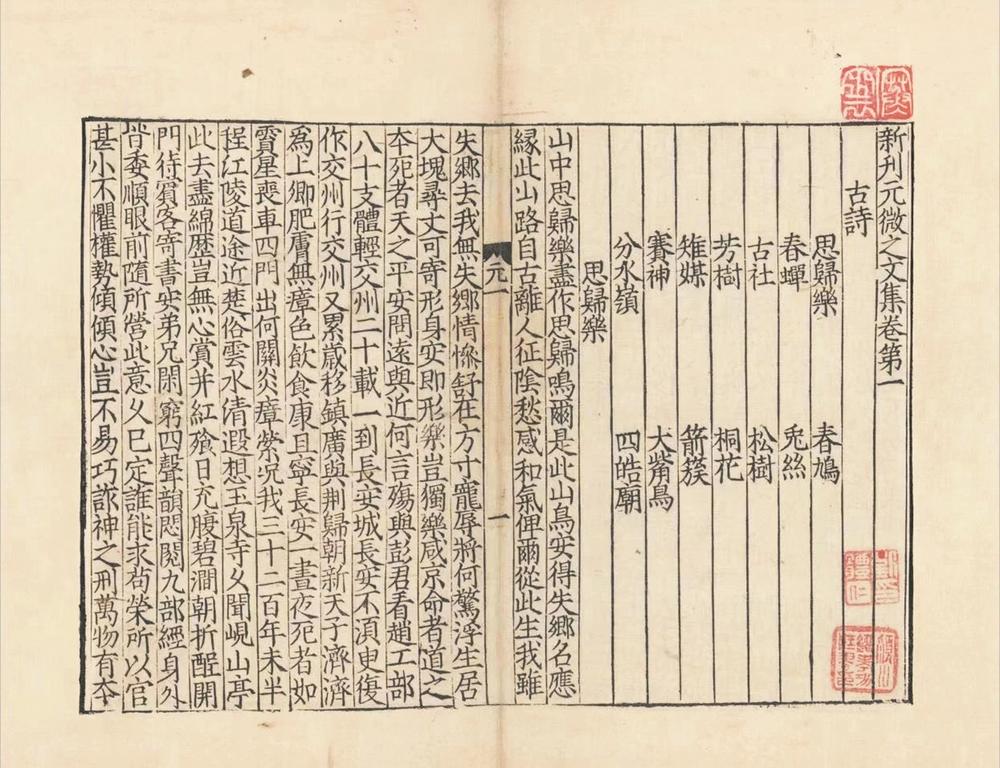

宋代蜀刻本,是众多四川元素版本中具有极高价值的藏品。宋代蜀刻本版式疏朗明快,一页栏数9—12栏不等,其字体以颜体和柳体为主,字大如钱,字迹清晰,刻印精美,因为其经久耐用的属性,成为收藏传世的精品。2020年12月2日的一场拍卖会上,宋代出版的王安石文集、宋龙舒本《王文公文集》和《宋人佚简》三卷,以2.6335亿元人民币成交,成了目前最贵的古籍。事实上,宋代蜀刻本在明代时,就已经是一页千金,有“寸字寸金”之说。

如今的宋代蜀刻本,大多收藏于国家级的博物馆之中,在千年之后,依然展现着古时成都“书香之城”的灿烂,中国国家版本馆中收录的这些“四川元素”藏品,它们的价值不仅体现本身的弥足珍贵,更重要的是,这些珍贵古籍,是中华文化发展过程中至关重要的“文化拼图”。

1

造纸、印刷 四川文化的“并蒂双莲”

造纸术、印刷术、火药、指南针,是中国古代的四大发明,在人类文明的发展过程中起到了举足轻重的作用。其中造纸术和印刷术,更是对文化的传播与传承,起到了决定性的作用。它们让中国上下五千年的灿烂文化和历史典籍得以保存并流传至今,也为人类大规模的文化生产和传播奠定了坚实的基础。

东汉时,蔡伦改进造纸术,使得这一轻便易携、经久耐用的文字载体得以传播,到了三国时,造纸区域向全国范围内推广传播,西晋时纸张慢慢普及,并渐渐淘汰了简牍。两晋南北朝时,成都就已经开始造纸。到了唐、五代时期,成都的造纸业已经闻名天下,是全国著名的造纸中心。当时成都所产的黄、白麻纸,是唐王朝中央政府的官方用纸。李肇《翰林志》记载,唐朝公文限用蜀产黄麻纸和白麻纸书写,并须按不同的用途分别使用,不得相混。英国学者李约瑟主编的《中国科学技术史》中,就明确指出:“四川从唐代起就是造纸中心。”

当时成都的造纸业主要集中在浣花溪畔。司马光《送冷金笺与兴宗》描述说:“工人剪稚麻,捣之白石砧。就溪沤为纸,莹若裁璆琳(美玉)。”当时仅浣花溪一带就有数十上百家造纸作坊,足见成都造纸规模之大。唐代女诗人薛涛,就曾在浣花溪畔制造出了闻名天下的“薛涛笺”,堪称世界造纸史上的一大创举。

造纸业的兴盛,为书籍的大规模生产奠定了坚实的基础,也让成都成为唐宋时名副其实的“书香之城”。中晚唐时,书法家柳公权的侄孙柳玭到了成都后,就在成都大规模淘书,他在《柳氏家训序》中记载:“阅书于重城之东南,其书多阴阳杂记、占梦相宅、九宫五纬之流,又有字书、小学,率雕板印纸,浸染不可尽晓。”可见当时成都城内的书籍产业,已经具备了相当的规模。

造纸业的发达,催生了成都印刷业的快速发展,在成都这块文化高地上,盛放出了一支美丽的并蒂双莲。唐代时剑南、两川版印历书行销天下,白居易曾感叹“诗家律手在成都”,诗人的文集为当时的畅销书,而唐代以来“天下诗人皆入蜀”。

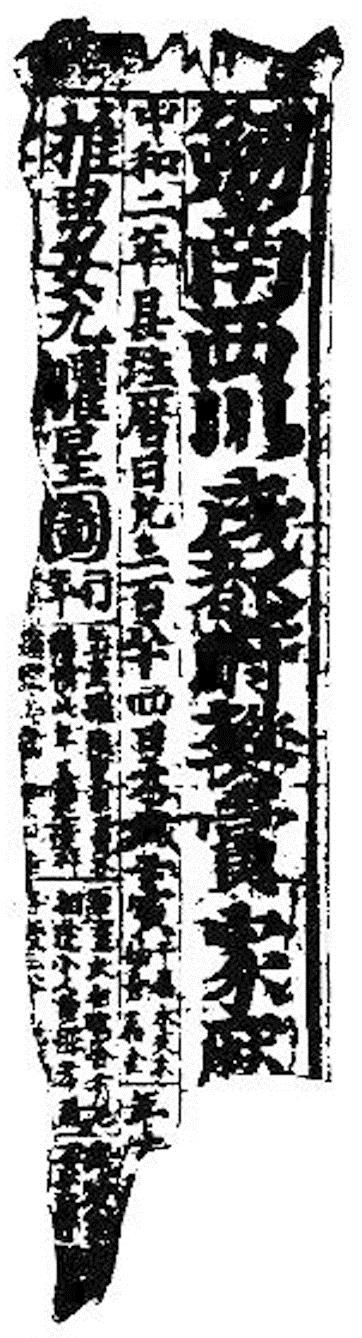

唐代成都印刷业的发达还有另一个有力佐证,1944年,成都望江楼出土的唐墓中,出土了一幅约一尺见方的茧纸刻印《陀罗尼经咒》残片,上面竖镌了一行汉文:“成都府成都县□龙池坊□□□近卞□□印卖咒本□□□”。从此可以推断,此印本应在设置成都府(757年)之后不久,比发现于敦煌、现存大英博物馆、被誉为“世界上最早的书籍”的咸通九年(868年)刻印的《金刚经》还早。《陀罗尼经咒》原物现存中国博物馆,被公认为目前国内收藏最早的雕版印刷品。

事实上,无论是《陀罗尼经咒》,还是《金刚经》,在书籍中多处都注明了“西川过家真印本”或“西川印本”,这无疑确定了其“蜀刻本”“成都造”的身份。《陀罗尼经咒》中所记载的“龙池坊”,据考证就在今天的成都春熙路一带,唐代时就是书籍汇聚之所,20世纪末,春熙路的“龙池书市”依然是成都爱书人淘书的胜地。

中唐时,成都已成为全国印刷业最繁荣的地区,蜀地私家刻印的历书在各地市场上出售,其销路不仅遍布全国,更是随着国际交流,走向了世界。唐懿宗咸通六年(865年),日本僧人宗睿留学中国,携带回日本的若干杂书中,就有“西川印子”《唐韵》五卷和《玉篇》三十卷各一部。除了日本外,“成都造”的“蜀刻本”还传播到了朝鲜、东南亚以至西方各国,让“西川印子”名满天下。

2

成都、眉山 北宋时期的蜀刻中心

宋代时,成都的造纸业和雕版印刷业达到了古代的巅峰,以至于有“宋时蜀刻甲天下”之称,蜀刻本成为后世千金难求的珍品。但实际上,在宋代之前的五代十国,成都的造纸业和雕版印刷业就已经进入了第一个腾飞期。

五代十国时,各地割据势力混战之时,在四川建立的前后蜀政权却凭借着地理环境的优势以及保守稳健的政治态度,得以远离战火,长期的社会稳定、经济繁荣,再加上前后蜀政权大力提倡和扶持印刷出版,客观上促使成都成为当时中国乃至世界的雕版印刷中心。

在前后蜀时期,后蜀宰相毋昭裔无疑是推动四川雕版印刷术发展最重要的一人。毋昭裔因幼时家穷,借书于有书之家,常受白眼,于是发愤有钱后一定要广印书籍。他为相后,就主持雕版刻了《九经》《文选》《初学记)《白氏六帖》等,这是目前所知的我国古代第一批刻印的文学总集和类书。为了保证刻印的质量,他还将书写与雕刻分开,变成两道工序,由名家书写、精工雕刻,打破了以往文人轻视印本书的习气。毋昭裔也被誉为“后世家刻之先驱”。

宋灭后蜀后,毋昭裔之子毋守素将毋昭裔所刻的书版,献给了北宋朝廷,此后一再印刷,为蜀地文化的传播与传承作出了巨大贡献。毋昭裔刻本所具备的优秀品质也被后来的宋代刻本所继承,并加以发扬光大。因此,蜀本的考究也成就了后世的“宋本之精”。

两宋时的成都,经济发达,商业繁荣,因此也催生了文化在天府之国成都的蓬勃发展。蜀地当时有“人文之盛,莫盛于蜀”的美誉。两宋时,四川涌现出了一大批对后世产生了巨大影响的文化大家,最著名的当属苏洵、苏轼、苏辙三父子,以及范祖禹、魏了翁、张栻等人,他们的文化作品,为刻书业提供了丰富的内容。

当时四川的雕版印刷业有两大中心,其中成都是北宋时期的蜀刻中心,眉山是南宋蜀刻的中心,有“成都本”和“眉山本”之说。此外,邛州、嘉州(今乐山)、威州、三台、南充、资州、叙州、内江、宜宾、泸州、重庆等都有刻书。因为它们都地处巴蜀大地,因此也被认为是广义上的“蜀本”。不过这当中,又以“成都本”和“眉山本”最为有名。

宋代蜀刻本之所以具备令后世为之惊叹的高品质,主要还是因为刻印的主体大大拓展的原因。与唐代刻印书籍主要是民间所为不同,宋代有官刻、家刻和坊刻之分。其中,官刻书籍的品质最高,它们是由中央或地方政府机关组织的印刷出版,内容主要以佛教著作、经史典籍和大型类书为主。宋代时,官方至少在四川组织了四次大规模印刷出版活动。如北宋开宝四年(971年),宋太祖赵匡胤派人到成都主持开雕《大藏经》。这套印刷品共有1076部、5048卷,约4860万字,印刷共用雕版13万块之多,历时12年才雕印完毕,是世界上刻印的第一部佛经总集。四川也不负众望,将蜀刻本精致考究、经久耐用的品质展现得淋漓尽致。这些刻本印刷出来的印刷品,还被官方送给了日本、高丽、越南等地,这些国家又据此标准予以翻刻、仿刻,促进了中国与世界各国的文化交流。此外,成都的地方政府也多次组织官刻,如北宋成都知府吕大防主持刻印的《华阳国志》,南宋四川转运使井宪孟主持雕刻的《宋书》《魏书》《梁书》《南齐书》《北齐书》《周书》《陈书》,南宋庆元五年(1199年),成都府路转运判官兼提举学事蒲叔献主持刻印的《太平御览》等。

在官刻之外,成都的私刻也丝毫不逊色,这些私刻本多采用精选本,校订细致,质量很高。如成都人彭乘就是北宋有名的藏书家、刻书家,有“蜀中所传书多出于乘”之说。

宋代的成都,城内书坊林立,有数百家之多,它们大多以刻印历书、经咒、杂书等实用性图书为主。此外,在一些大型书坊里,还刻印经、史、子、集和唐宋文集等畅销书,特别是李白、孟浩然、白居易、元稹等文化名人的文集,在当时可谓一书难求。

本版稿件未经授权严禁转载