宋代之后,明代与清代的蜀刻本又有些什么样的特点,蜀刻又经历了怎样的发展?针对这些问题,古籍文献收藏家彭雄接受了本报记者的采访。

宋代蜀刻本之所以珍贵,能够成为中国国家版本馆中最引人注目的收藏之一,最重要的还是在于它本身具备的极高文学价值和收藏价值。而且宋刻本书籍内容丰富,记录全面,为后世打开了一扇了解宋代四川经济文化政治民生的窗口,也具备极高的史料价值。因此在后世,宋代蜀刻本被图书收藏界视作价值不菲的绝妙艺术珍品,也被历史文化学者奉为宋史研究的“宝藏”。

但令人遗憾的是,当下国内保存的宋代蜀刻本并不多。据统计,国内的宋代雕版印刷古籍在700本左右,这些珍贵的古籍被妥善地保存在各大图书馆、博物馆中,如藏于中国国家图书馆的《王摩诘文集》《孟浩然诗集》,藏于北京图书馆的《张承吉文集》。此外,日本还收藏有《李太白集》。

蜀刻本的珍贵,早在明代时就已经有所体现,当时的宋代蜀刻本就已是“一页值千金”。为何时隔仅百余年,能够“一纸传千年”的书籍就如此稀少且宝贵?这主要还是因为宋末元初的战乱,对四川带来了巨大的破坏。文化具备坚韧与脆弱双重属性,大量宝贵的书籍在战火中被毁于一旦,文化的断代也让蜀刻本进入了漫长的恢复期。

终明一朝,四川的文化也未能恢复到宋代的高度,但明代的蜀刻本却依然延续了部分宋代蜀刻本的风采。比如书籍印刷依旧精美、部分书籍还留有印工的“印记”,少量书籍仍坚持使用昂贵的麻纸、依然继承了官刻、家刻、坊刻等。但是随着时代的发展,明代的蜀刻本也在宋代的基础上有所发展和变革,如明蜀刻本采用的纸张逐渐从麻纸过渡到了性价比更高的竹纸、字体比宋蜀刻本有所缩小、每一页承载的内容变多等,此外,明代蜀刻本在内容上也有所拓展,如生活类的《居家必用事类全集》,医学养生类的《医要集览》《养正图解》等书籍的出现,进一步扩大了明代刻本的文化覆盖范围。

明末清初“湖广填四川”,外来人口的汇入,为四川带来了更多元化的文化结构,同时也冲击着四川原本的文化基底。清代四川的书籍,多了几分共性,在书籍的呈现上,愈发靠拢当时社会的主流。比如书籍的纸张全面过渡到竹纸,印刷字体转为规整但缺乏个性的“匠体”,单页字体更小、承载内容更多等,从清代开始,四川刻本逐渐分离了收藏品的属性,向着更纯粹的印刷品演变。

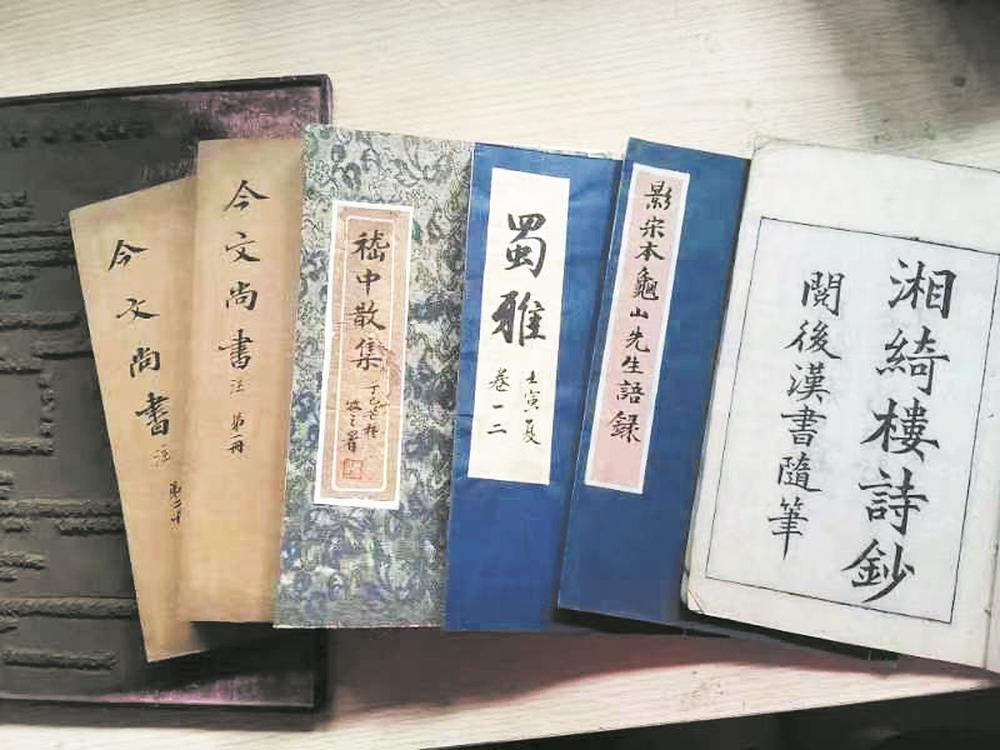

值得一提的是,晚清名臣张之洞担任四川学政后主持建立了“尊经书院”,丁宝桢主政四川时,王闿运出任尊经书院山长。这所书院不仅培养了一大批影响中国近现代史的名人,包括为变法图强英勇牺牲的“戊戌六君子”之一的杨锐;今文经学大师廖平;力主新学的四川维新变法的核心人物宋育仁;清代四川唯一的状元骆成骧等等。同时,尊经书院还主持镌刻了一大批高品质的刻本,据黄海明在《概述尊经书院的刻书》一文中统计,大约99种(含丛书2部,若将子目视为单种计,为119种),1912卷,22703块书板。尊经书院刻书多以经史词章为主,也有少数科技类书籍和反映维新变法新思想的进步书籍,由于品种丰富,校勘精审,质量上乘,深受士人学子追捧。

此外,成都书局刊刻的《相台五经》《御纂七经》《经典释文》、殿本“前四史”、《新五代史》等一大批经史典籍,字大板朗,刊刻精细,也深受当时文人的喜爱。

书籍是文化的载体,它记录过去、面向现在、展望未来。蜀刻本历经唐宋元明清,它不仅见证了四川天府之国曾经的辉煌,也记录下了无数可歌可泣的历史往昔,内中蕴含的文化与智慧,不仅为后人打开了一扇了解历史的窗口,更为今人提供着生生不息的精神力量。