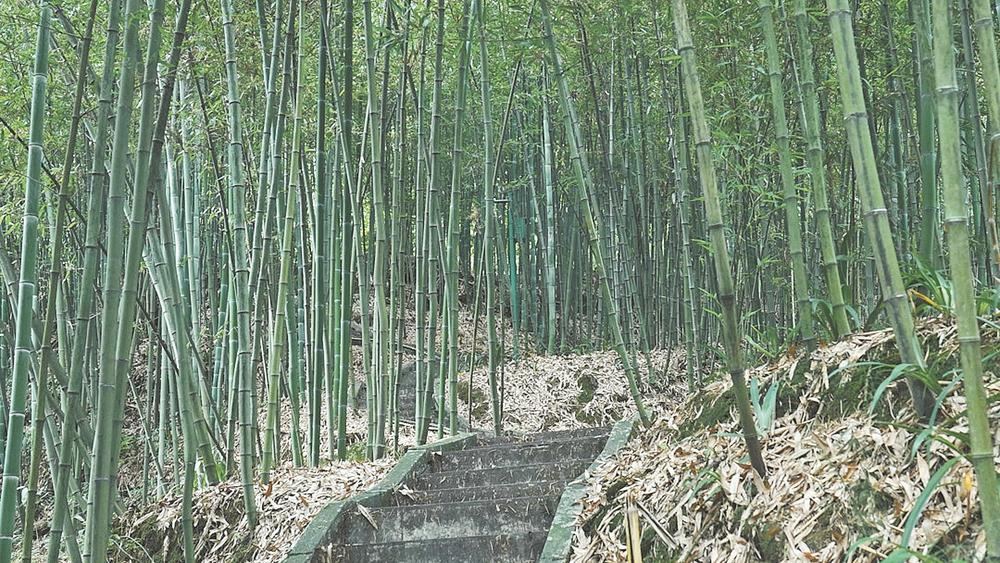

漫步竹林深处,阵阵凉风袭来,顿觉“四面竹山拥铜马,一湾秀水靓都江”的美誉名不虚传。昨日,记者来到位于都江堰市的铜马沟竹海公园,青翠葱茏的竹海绵延不断,沿步道深入竹林,阳光透过竹林缝隙,星星点点地洒在竹林间。

“每年3月—5月,成片的雷竹笋遍布在竹林里,不少游客会带着孩子一起来挖笋,体验亲子游,还有研学游、公司团建等,深受成都市民青睐。”在铜马沟竹海公园,都江堰市凯达绿色开发有限公司营销部负责人董欢向记者介绍起这片竹林的由来。“我们公司2001年入驻这里,当时这里还是一片荒山,历经20多年的沉淀才有了现在风吹竹林的喜人场景。”董欢骄傲地说。

占地3000余亩的铜马沟竹海公园如何从荒山变成竹笋产地,又将如何依托丰富的竹林资源,建设天府森林菜库,记者进行了实地探访。

3000余亩竹海 竹笋亩产超500斤

沿着清幽的步道拾级而下,挺拔的竹子在风中摇曳,山下铜马沟里游人众多,有小孩在玩水枪、捉螃蟹,也有大人坐于溪边感受溪水清冽。“我们公园名字的出处就是这条名为铜马沟的河沟,公司刚来这里时,除了这条河沟,其他地方基本还是荒地。”董欢告诉记者,公司在2001年决定扎根这里,经过20余年的精心种植与经营,才有了现在的绿色竹海,不仅水源得到了涵养,也收获了一定的经济效益和社会效益。

作为重要的膳食纤维类食品,竹笋是广受市场青睐的森林蔬菜。据成都市农林科学院林科所竹产业创新团队专家、高级工程师曾珍介绍,我市都江堰、邛崃、彭州、崇州、大邑、蒲江等县(市),以雷竹、牛尾竹、白夹竹、苦竹等为主的笋用竹林约19万亩;同时,在龙门山森林里有珍稀的山葵、蕨菜、石岩菜、楤木、香椿等森林蔬菜,发展潜力巨大。

“每年春日,等春雷、候春雨,待喝饱水分、吹足春风、经过雨露阳光的滋润后,竹笋就破土而出了。”董欢绘声绘色的描述让记者眼前呈现出郁郁葱葱的竹林下,竹笋层出不穷的丰收场景。“笋尖色泽洁白如玉,笋身丰腴肥硕,挖出之后不用过水去涩,鲜嫩到可以直接生吃。”董欢说,这就是备受喜爱的雷竹笋。

3000余亩的竹海公园,能产多少笋?董欢告诉记者,目前在没有专门管护的情况下,亩产能达到500至600斤,每斤能卖到5至8元。“不只是游客购买,我们有一部分的笋还会送往熊猫基地,给大熊猫食用,出笋的时候,每天都有车辆来给大熊猫拉新鲜的竹笋。”

“下一步要打造森林菜库,我们将一如既往与成都市农林科学院林科所竹产业专家团队紧密合作,在优良品种、丰产高产安全生产、竹笋加工、竹林康养旅游等方面加强研发与应用,朝着专业化、标准化转变,力争让竹笋产量更高,品质更优,实现竹产业高质量发展。”董欢说。

提升产品附加值 积极发展第三产业

捧一湾山泉水,感受夏日清凉,拿着小鱼网,与河中鱼虾嬉戏……摇曳的竹林下,大人和小孩都能在这里找到属于自己的快乐。游玩累时,还有特色全笋宴可供游客品尝。

“周末来这里的人特别多,特别是春夏季,每到周末及节假日,停车场停满了游人的车辆。”董欢介绍,在竹海公园,不仅可以玩水、徒步、消夏,还可以品竹、赏竹、用竹、植竹、采笋。

“建设天府森林菜库,就是要依托丰富的竹林资源,应用良种良法,优化笋用竹丰产配套技术措施,引进竹笋深加工企业,提升竹笋产品的附加值,延长笋用竹产业链。”曾珍告诉记者。

随后,记者跟随董欢来到了竹海公园展厅,在这里看到了新鲜竹笋加工后的产品。“目前我们的产品不多,主要是做了几种口味的下饭小菜。接下来,肯定会向品牌化发展,同时,提升公园内基础设施,开发更多的旅游项目,在建设森林菜库的同时,也积极开发第三产业,做到集约化经营。”董欢说。

据都江堰市规自局林业产业负责人介绍,铜马沟竹海公园所在的蒲阳街道,现代竹产业基地集中连片竹林面积达2万余亩,以雷竹、方竹等笋用竹为主,辅以苦竹、白夹竹、慈竹等竹种。近年来,都江堰市围绕壮大林业经济、促进林农增收的发展思路,把竹产业列为调整林业产业结构,促进林业增效、农民增收的重点产业来抓,大力推广实用先进技术,加强低效林改造,加大扶持力度,使竹产业这个传统产业开始华丽转身,变成活力四射的朝阳产业。

“成都市森林蔬菜种类丰富,可在现有笋用和笋材兼用竹林基础上,以市场为导向,优化产笋周期、提升竹笋产量、质量和效益。”曾珍提出建议,应积极发展森林蔬菜,建立以现代林业产业园区、科技园区、林下经济示范区为主的示范基地,推动形成“一产优、二产强、三产兴”的天府森林粮库发展格局。

徐翰臣 成都日报锦观新闻记者 李柯雨 文/图