□韦迪/文

蜀汉丞相诸葛亮,是一位多才多艺的人。他不仅是出色的军事家、政治家,也精通文学、书法、绘画、音律等艺术。陆游称赞他写的《出师表》:“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。”《宣和书谱》将他的书法作品当作蜀汉的唯一代表,与张旭、怀素等并列。可见,政治才能之外,诸葛亮也是一位才华横溢的文化人物。后来的小说、戏曲、影视,聚焦点多在“足智多谋”“正直忠义”“鞠躬尽瘁”的形象上,而忽略了他其实也是一个“文艺青年”。

文学

博采古今 自成一家

诸葛亮在刘备“三顾茅庐”邀请其出山之前,就是一个隐居在隆中的文学青年,喜欢吟诗,也喜欢作诗。陈寿《三国志·蜀书·诸葛亮传》载:“亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。”

《梁父吟》又名《梁甫吟》,是一首乐府楚调曲,歌咏齐景公用国相晏婴的计谋,以二桃杀三士的故事:“步出齐城门,遥望荡阴里。里中有三坟,累累正相似。问是谁家冢,田疆古冶子。力能排南山,文能绝地纪。一朝被谗言,二桃杀三士。谁能为此谋,相国齐晏子。”

现代学者简慧君考据后认为,这首乐府诗极有可能就是诸葛亮自己所作(简慧君《诸葛亮文学研究》)。该曲调有着悲凉的葬歌体特征,诸葛亮在田地里耕种时经常吟唱此曲,或许是想抒发自己怀才不遇之感。

诸葛亮写的诗歌,还在当地耕种的农民中广为传唱。刘备第一次到隆中拜访诸葛亮时,就听到田地里几个农夫一边锄地、一边唱歌:“苍天如圆盖,陆地似棋局;世人黑白分,往来争荣辱;荣者自安安,辱者定碌碌;南阳有隐居,高眠卧不足!”据农夫自己讲,这诗歌就是“卧龙先生”(诸葛亮)作的。而当刘备第三次拜访诸葛亮时,他正在睡午觉,醒来也是吟诗一首:“大梦谁先觉?平生我自知。草堂春睡足,窗外日迟迟。”可见在当时诸葛亮的生活里,读书写作乃是日常之事。

饱读诗书的诸葛亮,在出山后跟随刘备打天下的过程中,其文学知识也派上大用场。诸葛亮舌战群儒的故事大家耳熟能详,他为联吴抗曹,机智地引用了曹植《铜雀台赋》中的诗句“连二桥于东西兮,若长空之虾蝾”(将东西方向的两个桥连起来,就像天上的彩虹一样),改为曹操要“揽二乔于东南兮,乐朝夕之与共”,以此激怒孙权和周瑜(二乔分别指孙策妻大乔和周瑜妻小乔),从而使犹豫不决的孙周二人做出联合抗曹的决策。

这虽然是《三国演义》中的桥段,但由此可见,诸葛亮文采斐然的形象千百年来已深入人心。

诸葛亮后期的文学作品,以散文居多。其中最为著名的,要数《出师表》和《诫子书》了。

《出师表》又分《前出师表》《后出师表》。建兴五年(227年),诸葛亮认为蜀国已有能力北伐中原,实现刘备匡扶汉室的心愿,便给后主刘禅上书一篇表文,即《前出师表》。表文写得情感真挚,文笔酣畅,其中的“臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也”等句,尤其脍炙人口,可谓古代散文中的杰出作品。

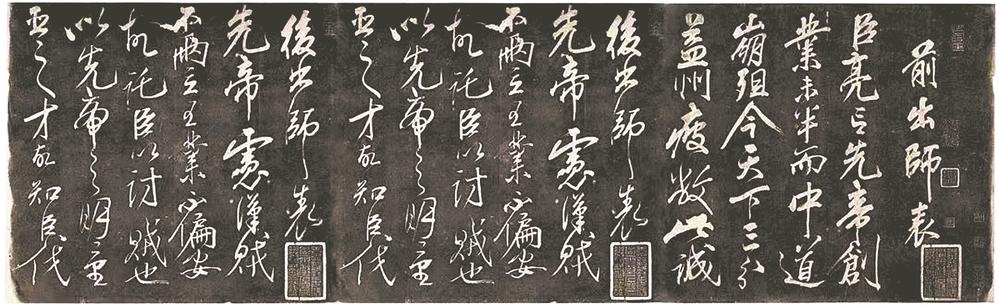

《后出师表》是诸葛亮于建兴六年(228年)二次伐魏前,给刘禅上书的另一篇表文。该文阐述北伐不仅是实现先帝的遗愿,也是关系到蜀汉的生死存亡。其中的“鞠躬尽瘁,死而后已”等名言,传达出一股忠贞壮烈之气。陆游称《出师表》是“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”;南宋名将岳飞夜宿卧龙岗读到《出师表》后,感慨万千,夜不能寐,天亮后挥笔书写《出师表》时,更是泣不成声。

诸葛亮的最后一篇作品,是他临终前写给8岁儿子诸葛瞻的家书《诫子书》。这篇文章充满了对儿子的殷殷教诲与无限期望,将普天下为人父者的爱子之情,表达得尤为深切。其中的“静以修身,俭以养德”“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”等句子,智慧理性,简练谨严,无数的后人学士将此当成座右铭,激励自己,修身立志。

可惜的是,作为文学青年的诸葛亮,他写的大多数著作,都佚失了。据《三国志·蜀书·诸葛亮传》载,陈寿曾编撰了一本《诸葛氏集》,共二十四篇,但后来皆已失传。现在能看到的《诸葛亮集》(中华书局出版),都是后人所辑。我们从这些文章中,可以看出诸葛亮的文字风格,都有一个特点,就是自然流畅、简约严明、感情真挚、语言简练,具有极高的文学价值。因此,诸葛亮不仅是蜀汉散文的代表作家,也是中国散文史上的大家。他的文章博采古今,自成一家,文采飞扬,充满了正气。

书画

书法潇洒飘逸 画技卓尔非凡

《宣和书谱》载:“自汉晋宋以还,以草书得名者为多,姑以流传于今者,凡得六十五人以其世次之。汉得张芝,蜀得诸葛亮。亮善画,亦喜作草字。虽不以书称,世得其遗迹,必珍玩之。”

《宣和书谱》是北宋宣和年间官方主持编撰的书法作品书目,记载宋徽宗时宫廷所藏的名家法帖。《宣和书谱》在列数历代书法家时,把诸葛亮当作蜀汉的唯一代表,与张之、张旭、怀素并列,其作品为皇宫所珍藏,可见对诸葛亮书法评价之高。

诸葛亮所处的汉末年代,正是中国书法艺术趋向成熟的时代。诸葛亮喜爱书法,能写多种字体,篆书、八分(隶书)、草书都写得极为出色,这与他出生于名门望族,从小受到传统文化的熏陶分不开。

《三国志·蜀书·诸葛亮传》载:“诸葛亮,字孔明,琅邪阳都人也。汉司隶校尉诸葛丰后也。父圭,字君贡,汉末为太山都丞。”

诸葛亮生于琅琊阳都(今山东省沂南县),诸葛氏是琅琊望族。其先祖诸葛丰,曾做过司隶校尉(卫戍京师的长官);父亲诸葛圭,做过泰山郡丞。出生于这样的家庭,必然深受传统文化的熏陶,从小勤练书法,舞文弄墨。即便在后来的政务和军事活动中,他也不忘练习书法。《常德府志》记载:“卧龙墨池在沅江县西三十里卧龙寺内。俗传汉诸葛武侯涤墨于此寺,因名。”诸葛亮在常德一带活动的时间,是在赤壁大战之后,战事十分紧张频繁,他却不忘练习书法,以致将卧龙寺里的一池之水染黑。

诸葛亮的书法作品,也散见于他征战过的各个地方。虞荔《古鼎录》载:“先主章武二年(公元222年),于汉川铸一鼎,名克汉鼎,置丙穴中,八分书又铸一鼎于成都武担山,名受禅鼎;又铸一鼎于剑山口,名剑山鼎。并小篆书,皆武侯迹。”“章武三年(公元223年)义作二鼎,一与鲁王,文曰:‘富贵昌,宜侯王。’一与梁王,文曰:‘大吉祥,宜公王。’并古隶书,高三尺,皆武侯迹。”“诸葛亮杀王双,还定军山,铸一鼎,埋于汉川,其文曰:定军鼎。又作八阵鼎,沉永安水中,皆大篆书。”

南朝大书法家陶弘景所著的《刀剑录》中,也记载着:“蜀章武元年辛丑(公元221年),采金牛山铁,铸八铁剑,各长三尺六寸……并是孔明书作风角处所。”陶弘景生活的时期,距诸葛亮仅二百多年时间,因而他的见闻和记述,应该是较为可信的。

后世归纳诸葛亮的书法作品,主要有《度德帖》《亮曰帖》《远涉帖》《玄莫帖》。《宣和书谱》中记载:“今御府所藏草书一:《远涉帖》。”由于《远涉帖》写得过于飘逸潇洒,颇有王羲之的风范,所以不少人认为《远涉帖》是王羲之临摹写的。但北宋大书法家米芾经过仔细鉴别,判定《远涉帖》为诸葛亮的书法。

诸葛亮的绘画功夫,也十分了得。唐朝张彦远在《历代名画记》中记载:“诸葛武侯父子皆长于画。”他还在其《论画》一书中说:“今分为三古以定贵贱,以汉、魏三国为上古,则赵岐、刘亵、蔡邕、张衡、曹髦、杨修、桓范、徐邈、曹不兴、诸葛亮之流是也。”张彦远在记述中,指出汉魏三国(即上古)画家的作品,在唐代已是“有国有家之重宝”“为希代之珍”。由此可见,诸葛亮在中国绘画史上,是有一定的历史地位和艺术成就的。

东晋史学家常璩在《华阳国志》中也记载这样一件事:公元225年,诸葛亮南征蛮夷时,为巩固与南夷的友好关系,他亲手绘制了一幅“日月同辉,神龙牛马”的巨画,赠送给南方少数民族兄弟们。绘画的前半部分,展现了万里晴空之下的沃野,神龙飞腾牛马肥壮的繁荣景象﹔绘画的后半部分,画着蜀汉官员骑着高头骏马,满脸笑容地慰问边塞村寨,而村赛的少数民族群众则扶老携幼,牵着牛羊捧着酒浆,热情款待蜀汉官员。该画寓意兄弟民族平等友好、团结互助,大家安居乐业幸福美满,深受少数民族兄弟的喜爱。

从这一史实记载可以看出,诸葛亮的确具有非凡的绘画才能。他的这幅画作,构图宏伟,既取材于现实生活,又有神奇而丰富的想象,堪称不可多得的杰作。

音乐

长于声乐 自创《琴经》

诸葛亮巧设“空城计”,智退司马懿的故事,想必大家已耳熟能详。罗贯中在小说《三国演义》中写道,建兴六年(228年),诸葛亮因错用马谡而失掉街亭,司马懿率15万大军兵临城下。仅有几千人军队的诸葛亮却不慌不忙,把四个城门打开,自己则带着两个小书童,拿上一把琴,坐在城楼上焚香抚琴,高声昂曲。司马懿见了,怀疑城中有伏兵,不敢贸然进攻,下令军队撤走。

《三国演义》还讲述了一件事。诸葛亮得知,周瑜自创了一首乐曲《长河吟》,并经常弹奏此曲,借以抒发辅佐孙权成就霸业的理想难以实现的郁闷。这本属周瑜的“隐私”,同样精通音律的诸葛亮却深知其中的奥妙,不惜花重金求得《长河吟》,故意在有伏兵的山上弹奏该曲,活活把周瑜气死。

虽说《三国演义》是一部小说,有文学虚构的成分,但诸葛亮精通音律、喜欢操琴吟唱一事,却是不假。盛弘之撰《荆州记》载:“襄阳西北十许里,名为隆中,有诸葛孔明宅。……宅西背北临水,孔明常登之,鼓琴以为《梁父吟》。”《舆地志》记载:“定军山武侯庙内有石琴一,拂之,声甚清越,相传武侯所遗。”

从这些记载中,就足以看出:诸葛亮在音乐方面,有着很全面的修养和很高的艺术成就。他既长于声乐,能吟会唱,写词作曲;又长于器乐,弹奏古琴。此外,他还会制作乐器,制作七弦琴和石琴。

不仅如此,诸葛亮还写了一部名为《琴经》的音乐理论专著。《广博物志》记载:“《琴经》一卷,诸葛亮撰述制琴之始及七弦之音,十三徽取象之意。”只可惜,该书已遗失。

从神化回归真实

然而,诸葛亮这样一个多才多艺、气质儒雅而风度翩翩的文艺青年形象,却被后来的戏曲、小说乃至影视剧过度神化,“多智而近妖”(鲁迅语)了。

在中国传统戏曲(如《群英会》、《借东风》《三气周瑜》《空城计》《战马超》)中,诸葛亮一角经常穿着一件印有八卦图案的外袍,手持羽扇,犹如一个道士。这大概是与魏晋南北朝以后佛教和道教盛行,民间渐渐把诸葛亮塑造为一位救济世间的得道高人形象有关。

在文学作品中,陈寿的《三国志》是最早记录诸葛亮的历史文献。“亮少有逸群之才,英霸之器,身长八尺,容貌甚伟,时人异焉。”这是史书中的诸葛亮,是一位精于治国的贤臣形象。东晋之后,诸葛亮的形象开始脱离史实,在神话的道路上越走越远。他不但善于行军打仗、机智多谋,也开始变得神乎其神。在罗贯中的《三国演义》里,诸葛亮已变成一位能够呼风唤雨、神机妙算、料事如神的“老道”。他的错误,如失街亭等基本全被抹去,而且将草船借箭、空城计等别人的光辉事迹,全移植到了他的头上。

又如,关于诸葛亮的死,《三国志·蜀书·诸葛亮传》记载:“其年八月,亮疾病,卒于军,时年五十四。”而《三国演义》描述,就神乎其神了。诸葛亮知道自己将不久于人世,于是便在帐中点四十九盏明灯祈命,如果七日之后,主灯不灭,便可续命12年。前五天里,主灯都很明亮。到了第六天晚上,司马懿夜观星象,发现诸葛亮的将星暗淡无光,便派人去劫营打探虚实。此时的诸葛亮正披发执剑,脚踏七星,镇压将星。魏延突然飞步进来报告魏军来了,不料带起的风将主灯熄灭,诸葛亮续命失败,怀着出师未捷身先死的遗憾而终。

不可否认,《三国演义》中的描写很生动,但他已不像是一个人臣,而是一个可以七星续命、装神弄鬼的道士了。难怪鲁迅在评《三国演义》里的诸葛亮时说“多智而近妖”;胡适也说:“他们极力描写诸葛亮,但理想中只晓得足智多谋是诸葛亮大本领,结果把诸葛亮写成一个会祭风祭星的神机妙算的道士。”

要想了解真正的诸葛亮,还是让我们回到他的诗歌里,回到他的散文作品中,回到他潇洒飘逸的书法作品里。在这里,我们才能感受到一个多才多艺、带着飘逸气质的文艺青年形象,感受到一个自比管仲、乐毅,心怀博广之志,通达时变、明察时务的有志之士,以及他那忠贞不渝、一心为国、清正廉洁、严以自律的人格魅力。

作者:韦迪,作家,编剧。四川省科普作家协会会员,世界华人科幻协会会员,国际儿童科幻联合会创会会员。