资阳□唐俊高

一个人,伴随三五成群络绎不绝的人影,晃晃悠悠,在西南的崇山峻岭中,翻找着入川的茶马古道。风餐露宿跋山涉水跌入四川后,先是落脚于川东的江津,后又辗转迁徙到川中的资阳,沱江河边,成渝古道东大路上的拱宸铺。

那个人影,就是我家家谱上记载的,我们这支唐姓的入川始祖,唐廷瑛公。那年是康熙辛亥年(公元1671年),始发地为湖南宝庆府,即现今的邵阳。

四川的周围,垒筑的全是高台、高原、高山,可能还猛抠了一把,使中间的地块深深陷落下去,海拔只有三百来米,像极了一口大罗锅。就在锅底,神明也还做了些过场:划拉出了河道,剐蹭出了平坝,点化出了林盘,勾勒出了山脉,还捏挤出了一片状如窝窝头的密匝浅丘……资阳,就被裹挟在川中的那一片山包包里。

就四川这么一个地形地貌,想来是难以风调雨顺的。从西伯利亚浩荡而来的北风,被秦岭一挡,少有能滑落进这口大锅的。从太平洋飘荡过来的暖湿气流,照样被重峦叠嶂的横断山脉层层阻隔,也少有能滑落进这口大锅的。从印度洋爬升过来的雨云水汽,更是被至今都还在长高的青藏高原直接叫停。但是,这四川盆地就有那么神奇:世间尽有的高山、河流、草地、平原,它有;世间尽有的风霜雨雪、旱涝赤祸、蓝天白云、花红柳绿,它有;世间尽有的沃野千里、水草丰美、文章锦绣、舒心闲适,它有……啥都有。应有尽有。可以说,四川拥有自己独特的小气候,四塞的盆地成了招摇的盆景。更招人的是,不仅水网密布的成都平原,因物产丰富而博得了“天府之国”的美誉,而且,就连资阳所在的浅丘地区,也因富含矿物元素的紫色砂土,成为物阜人丰的米粮川。

想当年,廷瑛公站在资阳城边成渝古道东大路上的拱宸铺上,手搭凉棚四下打望时,对于满眼的山包包,应该不会感到陌生,因为他老家湖南的宝庆府,也是一片丘陵,只不过山包包要大些,高些。对于那条既叫资水、又叫沱江的大河,应该还心生亲切,因为在他老家湖南的益阳,那里也有一条大河,就叫资水(解放后,以那条资水为界,又划拉出了一个区,居然就叫资阳区,至今),甚至,在他老家湖南的西部重镇凤凰,那里也有一条大河,被直接叫成了沱江。在资阳这样一个水陆大码头,下水可以跑船帮、捕鱼虾,上岸可以走马帮、种庄稼,再不济可以进出资阳城,倒腾些瓜果葱蒜、柴米酱醋。唔,就这里吧,这里妥帖,妥帖!廷瑛公跺跺脚下这片土地,心安了。应该是这样。

依照家谱上排定的字辈,和有关历代的记载,我是廷瑛公名下的第十一代子孙了。

可是,当我于1965年降临人世时,我的衣胞之地竟偏离了沱江、资阳城、成渝古道东大路、拱宸铺好几十公里,到了一个叫玄坛寺余家沟的小地方(现今的官名叫雁江区中和镇龙嘴村第十二组),已是山包包里的山包包了。我想原因大致有二:一是那些年争相填川的人流实太汹涌,对土地、屋基、口粮等资源的争夺日趋惨烈,人们不得不往远离河道、平坝、台地的老旮旯掘进。二是因为廷瑛公名下人丁兴旺,子子孙孙长成以后都得分门立户,去圈占属于自己的领地。不外乎就是这样。

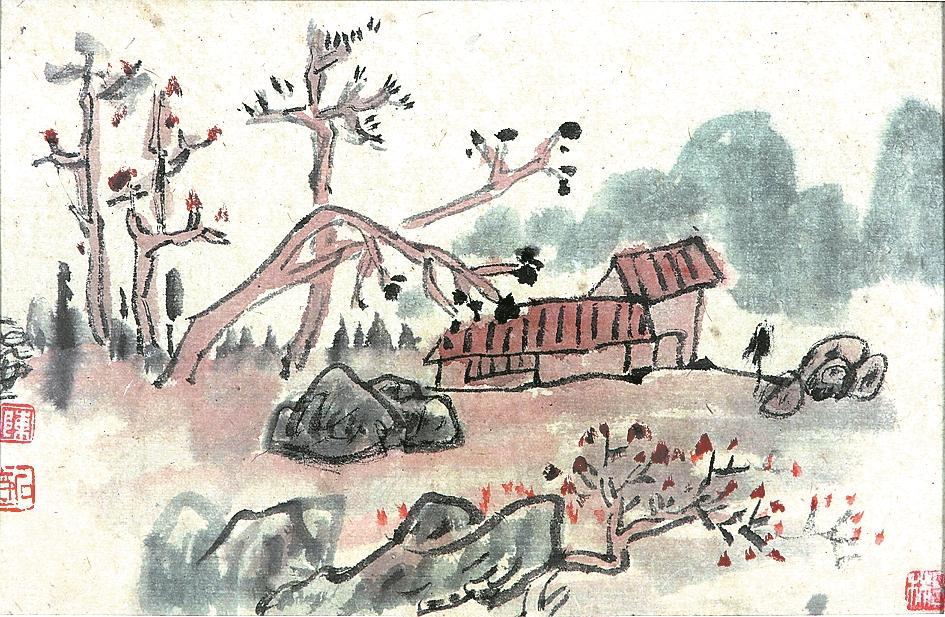

在这片山包包里,廷瑛公的后人们取山湾湾造屋,山嘴嘴起坟,山膀膀垦土,山脚脚开田。房屋是泥土垒的,屋顶是茅草盖的。房前,围上几笼翠绿的慈竹,或添立一株高挺的柏树;屋侧,养上一两株娇艳的桃李,或者素净的杏梨。炊烟一起,或山岚一锁,透出几分祥瑞和静谧。坟茔,要垒起几尺高的坟头,讲究点的,再立起一块石碑,时时向还活在世间的人们警示来路和归途。膀膀土,能多垦一台就多垦一台,哪怕一直垦到山顶顶。水田,为了保水,底泥是经人们引着牛儿,用它们那四条粗腿仔仔细细蹚过的;田埂,是经人们用棒槌密密实实捶打过的;为了保肥,田一歇下来,人们就会把肥力充足的杂草丢进去沤个稀烂。至于作物和耕种,祖传的水稻、小麦、油菜、瓜蔬等,那是种得得心应手。苞谷,虽是前朝(明朝)才引进国内,红苕,虽是当朝(清康熙年间)才引进入蜀,却都以落土就长的谦卑、产量极高的荣光、人畜均可共享的优越,而迅速被牢牢掌控。催肥一头猪,宰杀后熬下的猪油,节省着能够对付到来年。哄大三两只母鸡,生下的蛋,足可兑换针头线脑和金贵的盐巴。山包包里的川人就是这样,稼穑如绣花,日子如穿花。

自小,我就在山包包里摸爬滚打。砍芭茅、砍葛藤,割山草、割苕藤,扯猪草、扯兔草,捡狗粪、捡牛粪,拾麦穗、拾豆荚,跟着大人挖红苕、挖花生、收油菜籽、收豌胡豆,背苞谷棒子、背苞谷秸秆,还下到田里去栽秧苗、打谷子、拖谷草、摸鱼、捞虾、抠黄鳝,戏水、玩泥、捡田螺……我喜欢爬上最高的山包,看满眼密密麻麻的山包包尽情铺展直到天边,看消沉的夕阳烧红西天的云霞,听山包包的夹缝里响起的鸡鸣犬吠、鸟语人声,听锄头插进紫色砂土时清脆的嚓嚓声,听风过坟茔时从里面传出的,不知是好还是歹的喟叹声。

也许是冥冥之中的又一次“轮回”,我从衣胞之地的山包包,“回”到了廷瑛公曾落脚的沱江河边资阳城里的山包包讨生活。但真正意识到这一“轮回”,还是在我从父亲手上接过家谱后。那上面,廷瑛公已只是个名头,音容笑貌荡然无存。后来,我主编整个雁江区的《唐氏族谱》时,在外联中偶然发现,就在湖南邵阳的长阳铺镇大坪头村,有一支唐姓,其字辈居然与我们的一字不差。我没能按捺住自己,专程驱车上千公里赶了过去。果不其然,满村的唐姓,不仅与我支字辈相同,而且方言俚语、对长幼的称谓相同,就连满地里长着的庄稼也相同。我认定,这就是廷瑛公的老家,也是我的老家。这里,有我的血亲。

自此,在川中这片山包包里,我的心,被一份无可替代的温暖包裹。这温暖,流经千公里,延绵数百年。