2018年,商务部对外公布《商务部办公厅关于推动高品位步行街建设的通知》,支持有条件的城市选择基础较好、潜力较大的步行街进行改造,力争用两三年时间培育一批具有国际国内领先水平的高品位步行街。

商务部流通发展司相关负责人表示,建设高品位步行街,有利于繁荣城市经济,带动城市发展。商务部称,步行街是城市商业的发源地,在活跃城市经济方面发挥了积极作用。

按照官方要求,高品位步行街应具备五方面特征,包括区位优越,商业资源丰富;环境优美,公共设施健全;功能完善,名品名店集聚;特色鲜明,文化底蕴深厚;消费吸引力和辐射带动力明显,在国内国外享有较高知名度和美誉度。

该负责人称,商务部将制定高品位步行街评价指标体系,对各地步行街改造工作进行跟踪指导和定期评价。

什么是步行街?

步行街(英文pedestrian street),是指在交通集中的城市中心区域设置的行人专用道,并逐渐形成的商业街区。步行街原则上排除汽车交通,外围设停车场,是行人优先活动区。徒步街与徒步购物街的意义是一样的,可通称为步行街。

步行街是城市步行系统一部分,是为了振兴旧区、恢复城市中心区活力、保护传统街区而采用的一种城市建设方法。在很多情况下,一个城市的“步行街”化身成为这座城市的会客厅,是城市的“脸面”和城市的商业文化名片。

步行街是集购物、美食、娱乐、休闲、文化为一体的商业风景街、文化街、休闲街。有人说:步行街是打开城市生活的窗口。步行街是是城市繁荣的象征,是城市运营的点睛之笔。同时,步行街也是时尚的橱窗,是吸引游客的一项重要内容。

目前,国外建成或正在规划设计中的步行街主要分为以下几种:

全封闭式步行街。只许行人出入,禁止任何机动车辆通行。机动车辆被排除出去之后,行人感到步行舒适,商业零售额也大大提高;

公交步行街。允许公共交通(汽车或电车或出租车)进入,并保持公共汽车网络系统的完整,它除了布置改善环境的设施外,还增加设计美观的停车站。这类步行街仍有行车道与人行道的高差之分,通常将人行道拓宽,使行车道变窄甚至将车道建成弯曲线形,以减低车速。

半封闭式步行街。将局部路面划出作为专用步行街,仍允许客运车辆运行,但对交通量停车数量以及停车时间加以限制,或每日定时封闭车辆交通,或节日暂时封闭车辆交通。上海南京路、淮海路在非高峰上班时间内禁止自行车进出,限制货车及一般小汽车进入,允许公交车、出租车和部分客车通行,使原来的非机动车道供行人步行。

地下步行街。是20世纪20年代兴起的城市地下交通设施,即在市中心地区开辟地下步行街。日本大阪是修建地下街最多的城市之一。我国的地下街尚未形成系统,但利用人防系统建成商业街,起到地下步行区的作用,如哈尔滨地下街及苏州人民路下的地下商业街。

高架步行街。高架步行街是沿商业大楼的二层楼人行道,它与人行天桥往往连成一体,成为天桥系统,这类人行道不少采用全天候的空中走廊形式,雨、雪、寒暑均可通行。如朋尼阿波利斯的人行天桥系统在世界上享有盛名,已成为该城市的象征;上海南京路的二层空中走廊,已在规划和逐步实施之中。

成都春熙路步行街是“全国10大步行街”之一。自2015年开业以来,从2016年到2022年,成都太古里的旅游热度一直在不断攀升,游客比例也在不断增加。根据成都旅游局统计,成都太古里2022年的游客比例达到了70%,比2021年游客增加了20%。位于春熙路步行街的IFS和成都太古里较之成都的其他商业体保持着巨大优势。2021年,IFS销售额近100亿元,创下了西南高端购物中心销售额新纪录。

步行街的前世今生

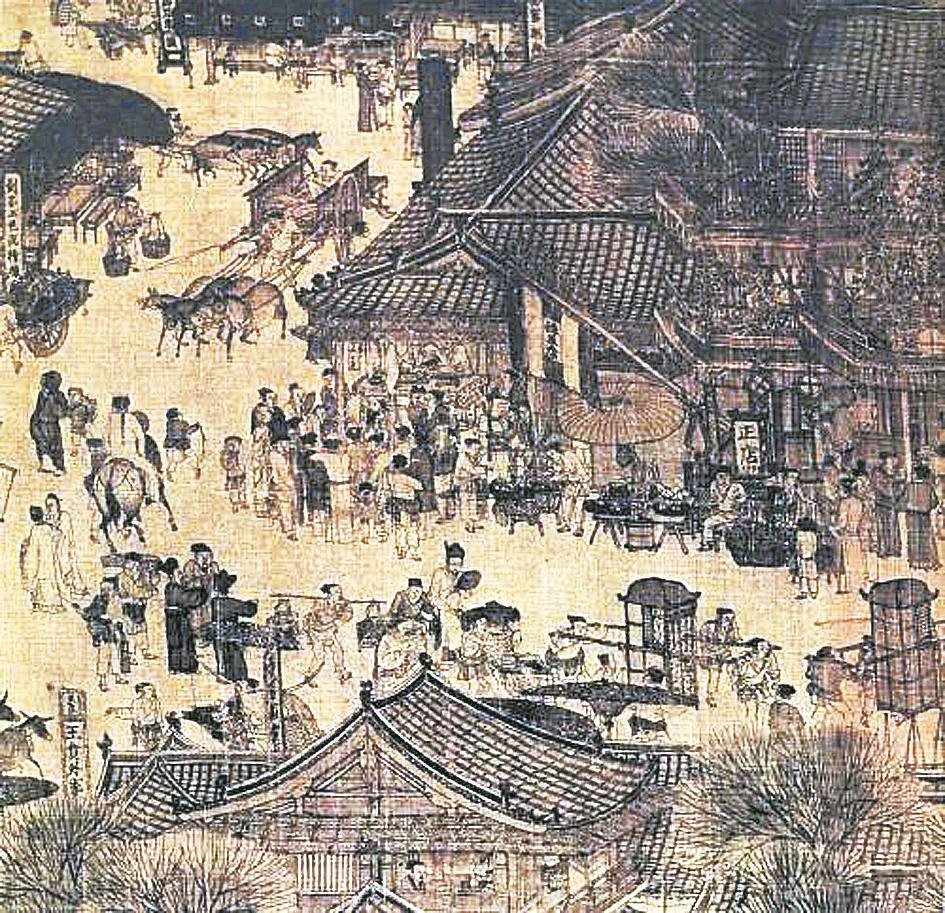

商业步行街发源于中国。在唐朝的首都长安,就有著名的商业街:东市和西市。到了宋代,《清明上河图》中就描绘了一条典型的商业街。北京王府井商业街形成于元代,清朝末年逐渐形成商业街。前门商业街一样历史悠久,元朝的丽正门外通往郊外的大道就是它的前身。到了明朝中叶前门大街逐渐形成为一条商业街,至今已有400多年的历史。古代的中国,各种特色商业步行街星罗棋布,遍布城市和大大小小的城镇。

进入现代,随着经济的发展,二十世纪九十年代后期,以北京王府井步行街建设为标志,我国的商业步行街建设开始进入快速发展时期。目前中国十大商业步行街有北京王府井、上海南京路、天津和平路、香港铜锣湾、成都春熙路、武汉光谷步行街、台北西门町、哈尔滨中央大街、南京湖南路等。

从世界范围看,最早提出在城市建设步行街的是欧洲。早在1926年,德国埃森市基于城市人口密度过高的情况,提议将林贝克大街改建为步行街,并于1930年完成。改造后的林贝克大街变身为一条林荫景观大道,禁止机动车通行,街道商业繁荣,成为现代步行街的雏形。

上世纪60年代以来,许多欧美城市掀起了建设步行街的高潮,如德国的慕尼黑、波恩,法国的巴黎、里昂,英国的伦敦,美国的旧金山,加拿大的多伦多、蒙特利尔等,使城市中心商业区重新焕发活力,也较好地解决了城市空气污染、交通拥堵、城市商业功能衰落等问题。

步行街环境舒适,吸引了人们来此购物和休闲,增加了商家的商业利益。在丹麦的哥本哈根,步行街建成3年后,营业额上升了30%。

现代步行街的发展经历了三个阶段,并从早期着重于改善交通、振兴商业的功能逐步向打造社会活动中心的功能区转变。现代步行街秉承“以人为本”的理念,不仅仅发挥着单一街道的功能,而是增加了很多要素,除了购物中心之外,还美化了环境,保护了历史建筑和文物,并增添了社会文化活动区域。在这里,人们可以享受丰富的行为方式,在轻松的环境中开启人与人之间的互动交往——城市步行街成为城市的象征和人们的社会活动中心,强化了人们的地域认同性。

牛津街提供了步行街改造的范本

在国内的很多城市,步行街成为促进消费升级的重要载体,对区域经济的带动作用日益明显,成为挖掘消费潜力的重地。

商务部于2018年提出在全国启动的11条步行街改造,重点强调了步行街改造的“高品位”,同时对高品位进行了说明,即区位优越、商业资源丰富、环境优美、公共设施健全、功能完善,名品名店集聚、特色鲜明,文化底蕴深厚、消费吸引力和辐射带动力明显,以及在国内国外享有较高知名度和美誉度。

针对商务部的提议,有关专家认为应该参照伦敦步行街改造的经验。

专家认为,目前国内步行街建设和改造存在3个共同的“痛点”,即内容竞争力不足、环境缺乏吸引力和统筹机制不完善。

“内容竞争力不足”表现在内容产品与消费需求错配;缺乏人文资源的正确挖掘,内容无趣、同质化严重;内容迭代滞后等。

比如,国内的步行街普遍被认为大都针对外地(外国)消费者,对本地客群重视不够,也缺乏创新动力持续吸引本地客群。

“环境缺乏吸引力”主要表现在路面状况、生态绿化、街道设施、交通状况、建筑设计等不够精致和美化,影响使用体验和消费者的感官。

另一个影响步行街建设和发展的问题是“统筹机制不完善”。因为产权的碎片化,导致唯利益论,不注重内容迭代;步行街难以统一管理,改造推进速度慢。商业步行街是集多种功能于一体的现代化大众消费区域。目前我国大多数商业步行街的“购物功能”相当充足,但休闲等文化性消费服务严重缺位,步行街作为社会活动中心的功能远未实现;一些商业步行街规划不当,使商业步行街周围的街道超负荷运转,造成了更大的交通混乱。停车场、人行天桥设施还不够完备,商业步行街没有与其他业态形成有机组合。

商业步行街在规划的过程中,一定要综合考虑多种因素。同时,从实际出发,合理规划,这样才能保证商业步行街达到经济、文化、社会效益的最优化。

伦敦的牛津街全长1900米,沿街共有300多个商铺,且有众多历史文化古迹。牛津街的改造策划者综合考虑了交通节点、历史古迹、重要商业项目等要素,分出9个区域,每个区域兼顾考虑南北向的支马路。

牛津街在2018年的改造之前,为了清晰、有序地进行步行街优化,且在最小程度上受产权分散的限制,其采用了“分区改造”办法,即所谓的“District Approach”。

“分区改造”方式的立足根本,是不以主干道为中心进行改造,而是将其融入周围片区,以“主干道+支马路”为组合切割整条步行街,分区单独改造。

这种方式的优势是既能通过改善支马路问题优化主干道,又能分出固定节点,分段考虑产权回收问题,避免统一全部回收的麻烦。分区过后,产权带来的压力得到有效缓解。

牛津街对主干道重要节点,以及与重要支马路交叉线处产权进行回收和统一运营管理;其他支马路和街巷,在不影响整体商业氛围的情况下,由产权人自主运营管理。

其他改造方面,如休息区的增添、绿化提升以及历史文化挖掘等,是某些独立区块的重点,各区域协同改造和运作有利于提升整体效率。

2016年起,牛津街便接入了大数据监测系统,主要对客流量进行记录和分析。在此次改造中,有两组数据使得牛津街开始将夜生活纳入紧迫的重要考虑范围。

只要对英国天气有所了解,便可知牛津街步行道人流量为何会随季节如此变化:

夏季是户外活动最为舒适的季节、12月因为圣诞季因此客流最高,而其他月份,受制于阴冷的天气,牛津街客流远低于每日60万的平均水准。

再看 Oxford Circus这一牛津街标志性位置以及入口的人流变化:傍晚下班时人流最多,而仅到23点就急剧下降,与“隔壁”Soho区夜生活直到凌晨的气氛形成鲜明对比。

因此,牛津街在此次改造中开始考虑依照适宜进行夜生活的季节,引入更多设施和业态,伦敦西区或因此再添一“夜间经济”胜地。

在此次改造中,牛津街还参考了大量国际案例,还派出考察队在世界范围内搜寻值得尝试的改造方式。其中,比利时一个名为Roeselare的小城的步行街改造经验给牛津街改造策划者带来了新思路。

Roeselare城市内多条步行街同样产权分散,难以统一管理。市中心零售没落后,多处店铺空置。

市政府针对此现象出台了空置税政策,第一年空置的店铺需缴纳5000欧元税费,若第二年继续空置则税费翻倍,但如果有商户入驻则返还全部空置税。Roeselare 此项政策在一定程度上推动产权人解决店铺空置问题,市中心空置率此后明显降低。

成都太古里:

不断探索魅力的表达方式

随着购物中心主力消费者转移至80、90后,新一代消费者对体验业态有着更为极致的追求。有鉴于此,成都太古里着意吸引创意空间、VR体验馆、美容美体等新业态进驻,购物中心业态创新,打造实体商业转型升级的全新亮点。

除去传统的体验配套,在成都IFS共计12家体验业态中,VR、人工智能、电竞业态的增重,显示出IFS科技化的高端体验指向,一定程度上也能吸引到一部分年轻男士客群;而成都太古里则更为强调美容美体方面的体验业态,包括即将进驻的Doc's Barber Shop西南首店以及Filorga法国菲洛嘉医学抗衰老中心西南首店,在引进品牌上更为强调生活方式的延伸,不断更新消费者的体验。

成都太古里管理层认为,如果说优越的地理位置和独特的建筑设计是太古里的“形”,那么创新的“快里与慢里”的零售概念规划和可持续的营运管理则是它的“魂”:

“作为一座积淀了2300多年历史的文化天府,成都的宜人风格早已自成一派,尽管新旧事物不断更迭,成都从未改变的是其对自身魅力最佳表达方式的不断探索。”

步行街的发展与城市的未来

在国内,越来越多的城市把城市发展与步行街建设和改造联系起来。来自现代商业的驱动,是这一批享有盛名的百年老街纷纷“整容”成为商业步行街的原动力。改造后的步行街展现百货、零售、连锁、品牌专卖店等多种商业业态,集购物、休闲、娱乐、游览、文化于一体,成为一道新的“商业风景”。

传统与现代、东方与西方汇于一街,商业与文化共荣,环境与情致交融,激活了商业步行街的生命力。

步行街之所以能成为城市的名片。其吸引力还是源自城市本身的魅力,步行街只是城市商业包装的一种形式,不过这种形式或多或少地加入了文化的内涵,所以一个城市步行街的建设应是城市内在的体现。

因此,在某种意义上,步行街不仅仅是城市名片,其更承载着一个城市的未来。

步行街的建设是对一个城市综合素质的考验。因为一个现代的商业步行街应该是多功能的整合。没有整体优势就没有强大的内聚力、辐射力,也就失去了存在的条件和发展的空间。

步行街发展终极的描述一般包含有如下元素:休闲、娱乐、购物、餐饮、观光、体验经济、城市名片、文化集成等。中国著名的商业步行街研究专家、北京大学著名学者胡兆量提出了4个观点:景观文脉化、环境生态化、功能休闲化、管理现代化——商业步行街不是简单的商业街的升级。商业步行街是社会文明进化的结果,是经济发展到一定水平的象征,尤其是代表了一个城市的形象,成了城市的“会客厅”。

真正意义上的一个城市的商业步行街,它承载着传播地域文化、提升城市品位、拉动经济增长的责任,体现了城市商业运营的基本水准。

作者:邢其方

图据新华社 本版稿件未经授权严禁转载