“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”(苏轼《自题金山画像》)黄州、惠州、儋州时期,既是苏轼一生的苦难期,也是文学创作的高峰期。黄州成就了东坡的智慧和辞章,东坡词则唱响了黄州。

黄州位于今天的湖北黄冈。眼前这段红褐色崖壁,真是值得千般珍惜。东坡曾多次在下面掬水、赏月、听箫,感叹山水瑰丽、豪杰辈出、人生如梦;或者舍舟上岸,登山石、探岩洞、啸长风,体察天地万物之短促与永恒。

这段红褐色崖壁,不仅印着东坡的无数脚迹,还令他写出了辉耀古今的赤壁华章。

那一大钵东坡烧肉

上午从襄阳出发,直抵黄冈市东坡赤壁,到达后已近两点。停车后,想在附近随便吃点简餐,就顺着公园路的街沿走去。

这天是周六,东坡赤壁周围的区域比想象中清静,路旁也不像别处许多名胜古迹的周边那样,密布文具、古玩、旅游用品商店。一路走来,沿途有五金铺、家用电器修理店,还有卖电动车电池和金属门窗的,营生都很接地气。店堂内摆放的物件线条硬朗,色调冷峻,也稍显灰暗……操弄的都是东坡闻所未闻、见所未见的东西。期待中的小吃、快餐店不见踪影,远看有一家挂着面馆的招牌,赶紧趋前,人家却已改成废品收购店,堆着小半屋子打成捆的废纸箱、旧杂志。

店家沉默,行人稀少,隐约有点怀疑,是否走错地方了?这时却看见街对面一条支路的标牌,写着“栖霞路”几个字,一下子就放心了。栖霞楼是北宋黄州名楼,苏轼《水龙吟·黄州梦过栖霞楼》的词序,称它为“郡中胜绝”。他梦见自己乘小舟横渡春江,中流回首,楼上笑语欢声,佳人半醉,一派莺歌燕舞。同舟人说那是黄州知州闾丘公显正在栖霞楼宴客。东坡做梦时,公显其实已经致仕回到苏州。

走到丁字路口,终于看见右前方的胜利路上有家“左撇子私房菜”,大喜过望。湖北的餐馆,很多爱冠以“私房菜”名号,都还不错。店堂内客人不少,老板娘在街沿上给我们摆下餐桌。外墙上笔画粗放地写着十多个招牌菜,将近四成是东坡肉、东坡鱼之类,我们实实在在来到了东坡待过的地界。

点了虎皮椒、炒青菜、骨汤鱼肉双圆、东坡烧肉,味道不错,价格不到两百元。两道荤菜都豪放地盛在大瓷钵中,鱼圆、肉圆满坑满谷,东坡肉中间还埋伏了八个卤蛋,内容很扎实。老板娘遗憾道,我们的拿手菜还有东坡烧鱼,如果你们人再多些,就可以品尝到。

老乳母任采莲赢得一家敬爱

东坡赤壁大门口,主道正前方是东坡的汉白玉雕像,昂首站立,双手背在身后,身体微微后仰,衣带衣摆被风吹起。比较起来,眉山三苏祠的东坡坐像,体态和神情要松弛一些。眼前这雕塑,不知是枣红色的基座太大,还是身体比例的原因,东坡显得身量不高。他在诗中说弟弟身材很高挑,那么,一母同胞的哥哥就算矮些,至少也该是中等个子。苏辙的《次韵子瞻寄贺生日》说得更明确:“弟兄本三人,怀抱丧其一。颀然仲与叔,耆老天所骘。”可知他们的大哥幼年夭折,苏轼苏辙都长得修长挺立。

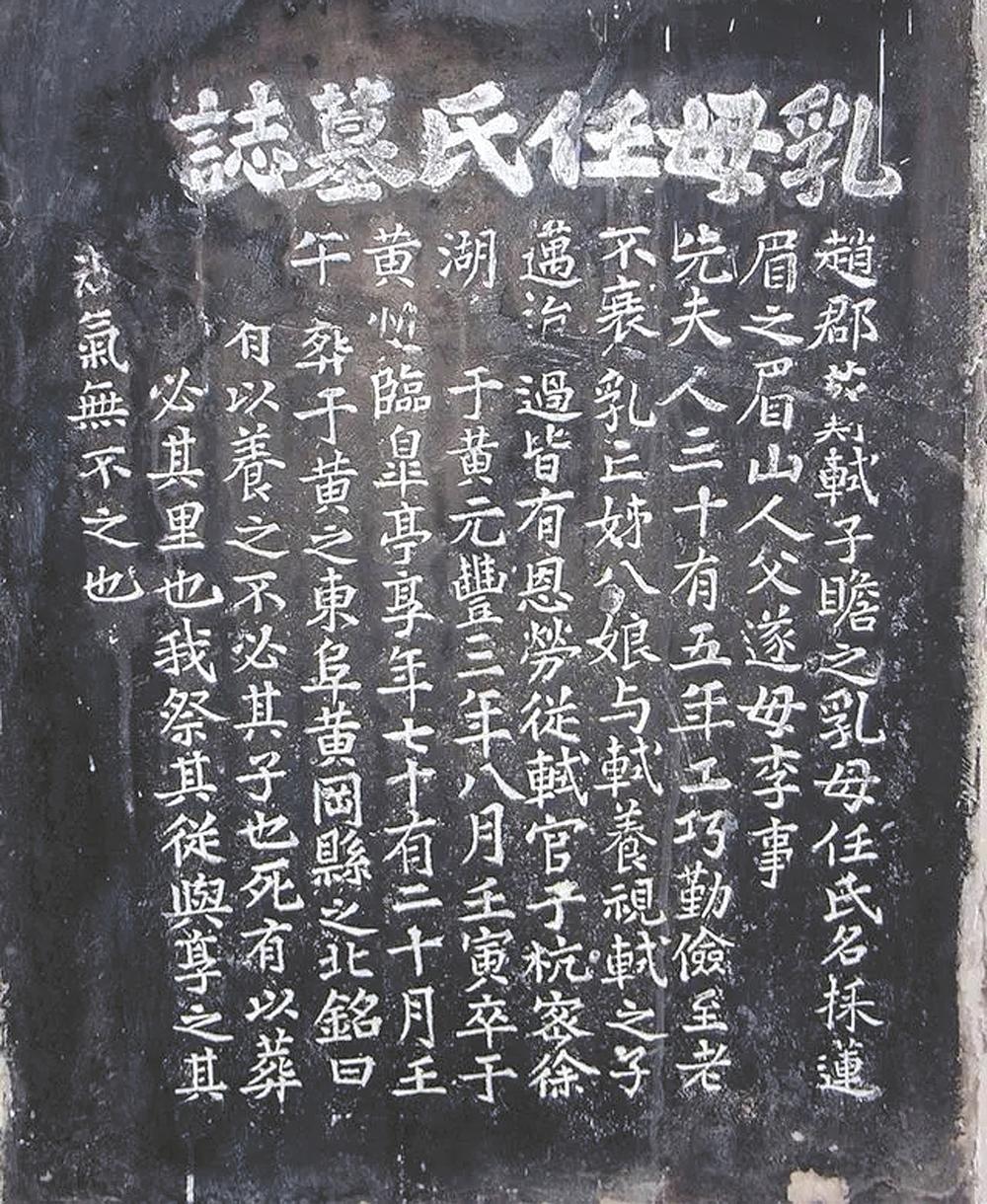

从塑像背后沿阶而上,是东坡赤壁的几个主体建筑。首先看到留仙阁,它右侧的门壁上,嵌着苏轼撰文并书写的《乳母任氏墓志铭》石刻。笔墨沉着、浑厚,寥寥一百多字,却也道尽老人平生。72岁的老乳母任采莲服侍苏轼母亲程夫人35年,当过苏轼与姐姐苏八娘的乳母,后来又抚育苏轼的三个儿子苏迈、苏迨、苏过。苏家三代都曾被她精心照顾,苏轼赞她“工巧勤俭,至老不衰”。

任采莲是眉山人,跟随苏轼辗转于杭州、密州、徐州、湖州任上。无论是他当地方官,忙于公务;还是遭御史台关押,生死难卜;随后又被流放到黄州,贫病交加……任采莲都为之分忧解劳。神宗元丰三年(1080年)八月,她在黄州(今湖北黄冈)临皋亭去世,苏轼将她葬于黄冈县之北。

头一年的七月二十八日,苏轼在湖州州衙被逮捕,此后经历一百多天的牢狱之灾,死里逃生,被押送到贬谪地。初到黄州的苏轼人地两生,前路晦暗、经济窘迫、精神压抑、百病缠身,老乳母于1080年八月病故,跟她这一年来同历忧惧、颠沛,密切相关。

几年后东坡离开黄州,委托当地好友潘彦明照看乳母的墓地。他致信潘彦明,感谢潘帮忙照料乳母坟茔。任采莲去世十周年时,任杭州知州的苏轼写信给潘彦明说,两个儿子的新媳妇各自为老乳母做了几件衣服,烦请派些人买数束纸钱,在坟前厚厚铺设薪柴,祭奠后焚烧。特别叮嘱,“勿触动为佳”。

身后不时有游人在留仙阁进进出出。细看苏轼的字迹和他对老乳母的追忆,还有末尾的议论,眼镜镜片渐渐起雾了。他说,生前的赡养不一定非要来自儿子,死后的安葬也不一定非要回归故乡,希望老人家能充分享受供奉,魂魄无所不至。看似告慰逝者,显得也很达观。其实,刚到黄州那年是苏轼的至暗时刻。乳母的身心状态随自己的遭遇而沉浮,她在动荡、困顿中骤然离世,加剧了他的愁闷。没有条件让老人归葬眉山,也让苏轼有一丝内疚。同时,更有对自身漂泊命运的悲观。

苏轼在跟好几位朋友的信里,都提到老乳母的去世,“悼念久之”“悼念未衰”“文字与诗,皆不复作。近为葬老乳母,作一志文。”给秦观的信上说:弟弟刚贬到筠州就痛失一个女儿,自己也失去老乳母。正在哀悼之时,老家来信,又告知堂兄中舍九月逝去。几位亲人接连去世,“异乡衰病,触目凄感,念人命脆弱如此。”

苏轼曾无数次拒绝给人写墓志碑文,包括他所敬爱的范镇请求为父撰写,他也婉拒:“不肖平生不作墓志及碑者……盖有先戒也。反复计虑,愧汗而已!”苏轼平生留下的墓志铭十余篇,有的是为极其亲近的亲友或十分崇敬甚至有恩于苏氏父子的师尊所撰,像范镇、司马光、富弼、张方平等,均为名臣耆老。哲宗元祐六年(1091年)他在《祭张文定公(即张方平)文》中说:“轼于天下,未尝志墓。独铭五人,皆盛德故。”苏轼有五篇志文是写给女性的:原配王弗、侍妾朝云、乳母任氏、苏辙保姆杨氏、苏舜元之妻刘夫人。后两篇代苏辙、韩维(字持国,苏舜元表弟,夫人也出自苏氏)作。由此,不难掂量出老乳母在苏轼心中的分量。

赤壁:游玩在此,不朽在此

东坡赤壁中的几处老建筑,东坡祠、二赋堂、酹江亭、坡仙亭、栖霞楼、挹爽楼、问鹤亭等,多数兴建或重建于清代,体量都不大,有黄庭坚、李鸿章、张之洞等人题匾额或撰联。墙上嵌着历代名家的众多书画碑刻,其中上百块是苏轼自己的字画,《黄州寒食诗》《赤壁赋》《月梅图》等。他的笔迹丰润浓厚又不失流丽,画的梅花、寿星却灵动清简,线条消瘦劲健,有书法的笔意。据悉《寿星图》是东坡谪居惠州时于哲宗绍圣二年(1095年)四月初八佛诞日所画。藏于赤壁坡仙亭的寿星与月梅石刻,都是清代同治年间翻刻的。

赤壁当然是必看的。问了不下三个人,才寻到睡仙亭。空间窄而浅,容纳四五个人就有点无法周旋。墙上有说明文字:“亭内原有石床石枕,相传苏轼同友人游赤壁酒醉后曾躺卧于此……亭下赤色岩石上嵌有清人钟谷书写的‘赤壁’石刻。古时江水即在亭下东流。”在风景区传布的类似逸闻趣事,往往是后人演绎的,以戏说居多。不过,东坡在黄州时,确实经常坐小舟至江边石壁下,捡拾彩色石子,或攀着藤蔓登上崖壁。他疲乏了便找块巨石倦卧,倒是有可能的。

苏轼兄弟小时候都很贪玩,总是结伴出外游玩。苏辙的《武昌九曲亭记》说,但凡有山可登,有水可浮,哥哥总是撩起衣裳走在前面,遇到不能抵达之处,会怅然良久,有时也翩然独往,逍遥于泉石之上,“撷林卉,拾涧宝,酌水而饮之,见者以为仙也。”东坡在黄州时,在江边捡石头或攀崖壁,年少时的爱好并未衰减。

几步之外是放龟亭,亭前为一方水塘,蹲伏水中的白石乌龟似与苏轼无关。赤壁在哪里呢?原来游人需要奋力从亭边探头,才能看见石壁的一角及其镶嵌的“赤壁”二字。要看得真切,须绕到水塘对面才行。水塘其实是有名号的,叫泛舟池。

沿阶而下,绕过主体建筑群,穿疏林,过小桥,首先看到的是那道足有三四百米的《赤壁赋》碑廊,长得不易望到尽头。壁上陈列着马远、董其昌、文徵明、祝枝山、唐寅等人书写的《赤壁赋》或画的《东坡先生笠屐图》《子瞻赤壁图》等,其原作分别藏于北京故宫以及上海等各地博物馆,远至美国的博物馆。历代迷恋苏轼的人确实太多了,行书楷书等各体皆备,都是好字,满目灵秀,配得上《赤壁赋》。那几幅东坡的画像呢?好像跟想象中有些距离。

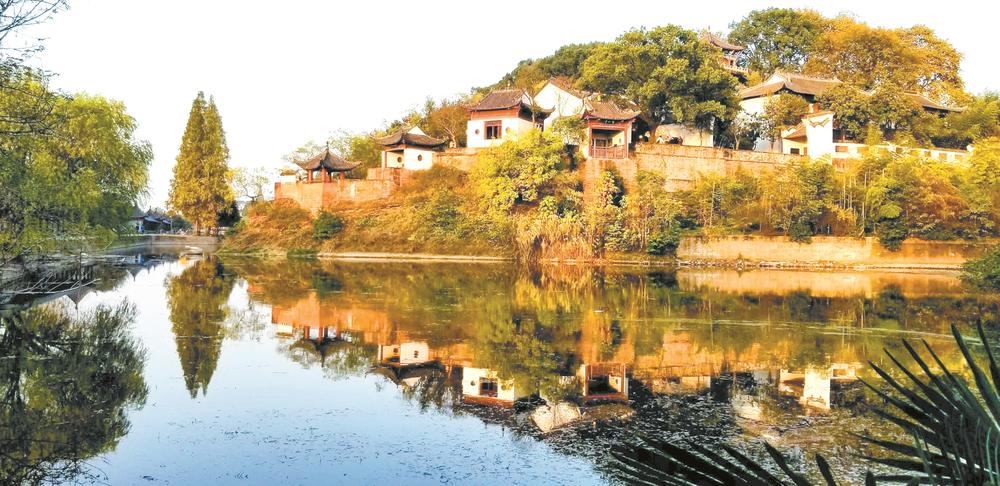

碑刻外面罩的玻璃反射着夕阳,有的地方反光太强,拍下来竟然只能看见背面的风景。身后,隔着二三十米水面,正是心心念念的赤壁……好像有点近乡情怯,不敢径直奔向它。

斜阳照耀着一段褐色的岩壁,不太高,也不太长,跟恢宏、雄浑之类绝不沾边。亭子侧面的悬壁上,书有深褐底白字的“赤壁矶”三字,一株造型清秀的树木立在崖边,字形不是太大,略微换个角度,会被树枝遮掩。

转过去几步,侧面的赤壁矶稍微高些,也更红,自水边到岸边的那一段,由赭色过渡成略为鲜艳的枣红色。岩石的断层纹路清晰,好像从四点至十点方向,倾斜着上扬。一些凹陷处长着灌木杂草。

虽然早就知道,赤壁体量其实不大,北宋人见到的它就不算雄伟;因为长江改道,赤壁也不再临江。此刻,却依然有点小小的意外:深碧的江水不见也就罢了,那壁立的断崖,确实不显崔巍。

想来却又正常——九百多年漫长的光阴,会经历多少地貌变迁、山河易容?“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”的雄奇画面,自然只能在想象中浮现了。

或许,还有另外一种可能。苏轼的诗文,状物写景,精准活泼,写实功力相当高超;同时,他也擅长“冯虚御风”,任想象驰骋,神思飘扬。所以我们不会愚笨到要去深究:《赤壁赋》中他的一声长啸,果然响亮得引来“山鸣谷应,风起水涌”,那只翅如车轮、掠舟而过的孤鹤,与他梦中羽衣蹁跹的来访道士,究竟孰幻孰真?“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,谁又会傻到去字字较真?我们只晓得,个体的渺小飘忽与天地的寥廓无限,被他以极简笔墨,一语道尽……

苏轼的诗文云蒸霞蔚,思接千载,早已刻入中国人的集体记忆。无论长江如何改道,赤壁怎样袖珍,“江流有声,断岸千尺。山高月小,水落石出”的景象,都在东坡的文字、在汉语里经久不朽。这也是为什么,虽然东坡并不确认黄州赤壁是孙刘联军大破曹公处,只肯说“人道是,三国周郎赤壁”。但经过他故国神游,一番染指,东坡赤壁(文赤壁)竟比蒲圻赤壁(武赤壁)更为世人熟知。

依稀又见朝云

原路朝大门返回。临近小桥,几位摄影爱好者正将长镜头对准远方。回头一望,此地可见赤壁矶及周围建筑群的全貌。它们在绚烂的晚霞映照下,暖光融融,水中倒影特别清晰。

上了石阶,三位摄影师正在拍摄小亭上的一位汉服姑娘。她的蓝、白色渐变的裙衫,跟身后的青瓦白墙、赤壁绿树十分相衬。姑娘十八九岁,鸭蛋脸,刘海覆额,漂亮的面孔未经过度涂抹,在镜头前又有恰到好处的天真自然。忍不住打听,是演员吗?答曰不是。其实,问得有点多余,她的表情还未褪尽清纯、稚拙,这只能出自天然而无法仰仗演技。

不知为什么想到了朝云。她初到黄州,也是这个年龄,应该也像这么明媚姣美。黄州对朝云来说是不寻常之地,她20来岁在此地由侍女而成为苏轼的侍妾,随后又生下儿子苏遁(未满一岁夭折)。苏轼黄州时期在信中与朋友提到朝云,语气还有点漫不经心。待他赠予她那些郑重的、感激的文字,是她陪他前往下一个流放地惠州时。朝云在惠州病逝后,东坡更是写下了许多凄绝的诗文,痛恨瘴雨蛮风让她过早凋零。那时,夫人王闰之已经去世,朝云是他最后的眷属,也是对他有厚爱深恩的伴侣。

离东坡又近了一点

很想知道,长江到底拐到哪里去了?东坡赤壁大门口的工作人员告知,它离这里的直线距离有两公里左右,要绕一段路到滨江大道才能望见。暗叹,这水流还真是恣意任性。在导航里没有搜到,问一儒雅老者,说叫沿江大道。再次搜索,沿江大道有多个点,路途或远或近。想了想,输入临皋亭,立刻跳出一条临皋亭路,依旧不临江,但离得很近了。

临皋亭路是条狭窄的小巷,没有树木,店铺少,进去三四百米后有个居民小区,前方仅有条一两米宽的小路,容行人、自行车通行。退回去再问路,终于靠拢了离长江最近的地点。一道三四米高的江堤卧在前方。隐隐有点兴奋,以为登上长堤就能看到大江奔涌。

结果呢,堤下只见起伏不平的细沙地面,有两三百米宽的防护林横在面前。这么宽阔的缓冲地带,不利于观赏江景,但防洪效果肯定很好。树木已经长大,透过枝叶的缝隙,可以看到黄昏中长江的一带白光。江面风平浪静,没有船只往来。对岸有山,山上有亭,不见人影。

大堤下有弯曲小路,通往江边。两个瘦高的钓鱼人一前一后,披着浅淡的暮色,穿过树林走近。肩上的装备看上去不错,手里的水箱也有些分量。很好奇,钓到没有呢?说是钓到一点鲤鱼,语气不太欢快,看样子收获不丰。

当年,苏轼与长子初到黄州,寓居定惠院。寒意沁骨的“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”(《卜算子》)就写于那里。五月,弟弟将家眷都送来后,包括任采莲在内的全家老小,就搬到临皋亭居住。出门往下面走八十多步,便是长江。谪臣苏轼“无所事事”,喜欢乘小舟漂浮,看朝霞夕阳;或在岸边遥望,目送友人渡江;有时舀江水而思故园,便自我安慰:其中有一半是峨眉雪水,饮食沐浴都取自它,何必回归家乡呢?

当年,友人薄暮时分在江边网到一条鱼,“巨口细鳞,状如松江之鲈”。加上夫人闰之提供的好酒,苏轼他们那天夜游赤壁,赏月白风清,享美酒佳肴,十分尽兴。

此刻我们站立的大堤,离江水何止八十多步?长江早已改道,奔涌而去的,也非九百多年前的峨眉雪水。异代不同时,但当年那条“巨口细鳞”的鲜鱼,与眼前两位钓鱼人收获的鲤鱼,毕竟都出自黄州的水域。这么一想,再次觉得欣然——离东坡又近了一点。

本版文图 王鹤