成都 □周元伦

金堂红辣椒“二荆条”,似乎是打上年代印记的词条。关于它的话题,或记忆、或感慨,抑或是当下庄稼葱茏繁茂,生活里的各种食材琳琅满目,我便不忍心再掀开少年时的往事,亦变得小心翼翼。

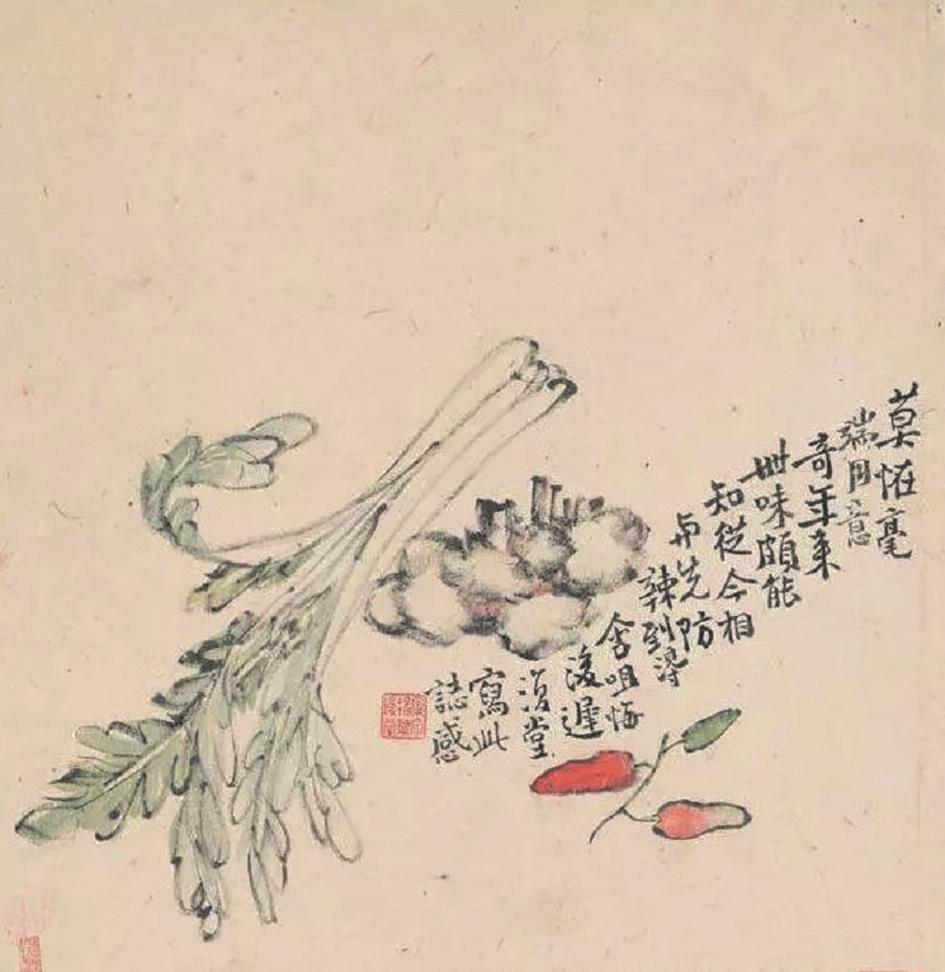

“二荆条”辣椒油亮鲜红,其味香辣,作为鲜食食用或制成调味品,能让菜品颜色红亮,提升辣椒香味,是川菜厨师公认的最好吃的辣椒之一。“以辣椒为特产,辣椒一名海椒,近治城东南一带山地,遍种海椒,俟其干沃以熟油,其色艳红而透明,味最浓厚,他处产者异是。” 清代《金堂县志》就记载了金堂“二荆条” 当年的盛景。

原产地金堂的“二荆条” 无论炒食、腌渍、加工豆瓣、榨菜、泡菜、辣椒粉、辣椒油等,都是辣椒界王者般的存在。不知是红福人家选对了金堂“二荆条”,还是“二荆条”的眼光选对了红福人家,总之对于寻常百姓家,都是口福。

那时,随处可见红辣椒的身影东一坡、西一簇在夏天的风中摇曳,显示出它不屈贫瘠的蓬勃生机。每至7到9月份,那些二荆条就挂得密集而紧凑,红得热烈,红得沸沸扬扬,渲染了一条条土埂沟坡,房前屋后,营造出乡下人笑呵呵的淳朴。

辣椒的土壤适应性很强,生长期长,易储易存,又因是辛辣食物,日常食用量小,过去是乡下人每家每户的头等大事,也是必种的蔬菜。20世纪70年代,我到10里外的山村学校去读书,每天打早,母亲或姐姐都会在坛子里打上一小勺辣椒酱,有时会拌一撮小葱,然后把辣椒酱装在一个小玻璃瓶里,这便是我中午下饭的菜。初中走读三年几乎用它下饭。辣椒酱既经吃又开胃,或许苦日子加入了辣味,也就觉得不苦了。

记得那时候,制作辣椒酱的工序非常简单,每年夏、秋季,辣椒鲜红成熟后,母亲就带着姐姐把红彤彤的辣椒摘回家,掰掉辣椒柄,洗净,然后放在木盆里剁成玉米粒般大小。收拾完,再撒上一些食盐,待傍晚生产队收工后,母亲就收拾干净家里的石磨,由能干活的哥哥姐姐推磨做辣椒酱。石磨一般要两个人操作,一个推磨,另一个添料。推磨活是哥哥姐姐轮流干,磨盘一转圈,母亲就用锅铲往磨眼里不紧不慢地添加剁碎的辣椒,直到碎辣椒全部磨成红细酱。

听着咕咕噜噜的磨齿声,仿佛磨道里旋转着日出日落,碾盘上滚压着琐碎的生活,让日子腾起幸福的烟尘。虽然这个过程麻烦且累人,却让我的父母亲脸上乐滋滋的,因为把辣椒酱往坛子里一装,一般能吃到来年的鲜椒长成都不会坏掉,不花钱也不用操心孩子们没菜下饭。

关于金堂“二荆条” 的名称来历,听我婶子讲,是因为它外形细长,成熟后尾部有一个J形小金钩,其外形有点像“2”,所以叫它二荆条。但尝食这辣椒之味,它的脾气可没有一点弯弯绕。一盘辣椒辣得人满头冒汗,张口不停地吸着凉气,甚至大呼小叫,但仍是停不住手中的筷子,那说不尽的酣畅淋漓,金堂“二荆条” 从不负人们的厚望。

前些年,几辈人烟熏火燎的石磨,连同留有母亲体温和岁月辣痕的菜盆,都因时光而湮没于尘土之中。我每每回忆那抹辣椒红挽起的艰苦岁月,刻在骨子里的陈年辣味,仿佛不动声色地躺在时光深处。而那蓬勃生长的红辣椒,坚润、朴素、生生不息,却时时浮现在脑海、梗在心底,挥之不去。

走南闯北,策马江湖,闻香识椒的“有人、有家、有红福” 企业,或许因机缘巧合,金堂“二荆条”被他们以非遗的情结,把每一个辣椒,都用心地唤醒了沉浸在时光里的原香。那“红福人家”也触碰到我轻疼的心窝,乡愁的滋味便掠过舌尖,唇齿间又似乎回到当初,日子又被吃得有滋有味。