8月8日晚,随着大运圣火缓缓熄灭,成都第31届世界大学生夏季运动会落下帷幕。12天时间,留下太多难以忘记的盛夏记忆。赛场上,运动员们争金夺银;赛场外,藏蓝身影护航保障。

交通服务保障是其中的重要部分,面临诸多挑战。一方面,要满足“运动员及随队官员、技术官员等人群在60分钟内抵达比赛场馆”的赛事要求和申办城市承诺;另一方面,作为拥有2100万常住人口、625万辆汽车、日均出行需求超3300万人次的成都,“人多、车多、出行多”已成为这座超大城市交通发展的新常态。

成都应当如何呈现世界一流水平的赛事交通保障服务?如何才能既保障参赛人员按计划出行,又尽可能降低对市民出行的影响?这些国际大体联和社会各界高度关注的难题,一一得到了解答。

统筹“疏”与“控” 既保赛事交通又保城市交通

时间往后回拨。

2021年3月以来,市公安局交管局联合两家专业机构和相关部门,持续开展交通需求管理政策的细化研究;2022年4月,根据民意调查及对交通管控政策的组合方案、实施力度,进行反复权衡和压力测试;2023年6月,在市委、市政府领导下,完善了“一揽子”大运交通政策体系,用一句话概括——既要护航赛事交通,又要守住城市烟火。

根据四川省人大常委会出台的授权决定,7月12日,《成都市人民政府关于第31届世界大学生夏季运动会期间采取临时交通管理措施的决定》向社会发布。为了尽量减少对市民生活的影响,7月22日至8月10日,成都市对城市交通管理政策进行优化调整,同时实施系列服务和保障措施。

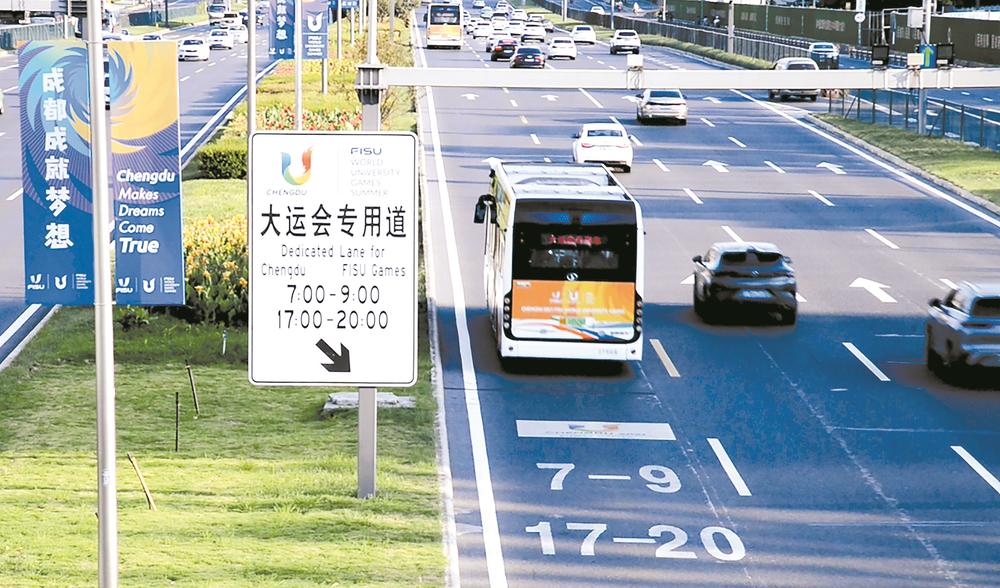

成都大运会期间采取的临时交通管理措施主要包括三个内容:一是动态启用大运会专用车道,构建赛事交通运输和城市交通运行“两张网”;二是强化小客车交通需求管理,精准匹配路网承载能力;三是调整优化货车通行政策,确保社会面整体交通安全平稳。同时,倡导市民朋友错峰出行、绿色出行,有关企业、单位科学合理安排货物运输时间。

为鼓励市民错峰出行、绿色出行,从四个方面进一步加强城市交通服务保障,综合采取“加大公共交通优惠力度、增加高峰运力投放、公交延时接驳地铁、货车二绕免费通行”等配套疏解措施,着力提高城市交通运输服务能力。此外,针对因工作生活、紧急就医、突发事件等特殊情况确需出行的受限车辆,推出“外埠小客车临时通行码”“交通应急服务专线”等保障措施。

7月22日至8月10日大运会临时交通管理措施实施期间,成都城市道路交通运行呈现“一降两升”的良好态势。一是交通拥堵指数全面下降。“5+1”城区道路全天平均拥堵指数、通勤高峰时段拥堵指数、周末白天时段(6:00-22:00)平均拥堵指数,环比7月上旬分别下降8.6%、8.9%、10.2%。二是道路通行效率提升。“5+1”城区道路通勤时段平均车速和周末白天时段平均车速较7月上旬分别提高10.31%、11.52%。三是出行方式结构优化提升。“5+1”城区公共交通机动化出行分担率达53%,环比7月上旬上升了4个百分点。

数据显示,大运会期间,成都全天交通出行总量并未明显下降,显示出强劲的城市夜经济活力。

统筹“时”与“空” 开幕式集散交通保障精准到分秒

成都大运会既是一场青春的盛会,又是2023年重大国家主场外交活动。开幕式作为世界级大型综合体育盛会的核心活动,安保级别高、交通需求总量大,交通组织、安全保障难度空前。

如何解题?

构建联动指挥体系。大运会交通调度中心、交通保障服务中心、交通安保指挥中心在市公安局交管局融合办公,构建一体化指挥调度、各环节高效衔接的工作体系,统筹赛事侧交通运输和城市侧交通运行。

设计最优运行线路。创新“车队编组、路线组团、动态接龙、时空分离”等交通组织方式,采取警车带道、封闭运行方式,将21个远端集结点的690辆大运会专用保障车辆编排为50个车队,汇聚在绕城高速、三环路、东西轴线3条道路,发挥“两环一轴”快速路网功能,既缩短各客群等待时间,又减少道路资源占用,有效减少对社会交通的影响。

科技赋能精准调度。依托“大运智慧交通指挥平台”和“大运专车运行调度系统”,对每条线路、每类客群、每组车队实施全周期可视化监控;启动“绿波伴随”模式,精细控制运行时速,每组车队按2分钟间隔,依序抵达进场。建立上下游协同联动机制,以时间换空间、多源多汇、分时抵离、分区落客;推动新建专用停车场,衔接动静交通,优化人车流线,进散场准时准点。

极限思维强化应急。全面排查“正常、应急、极限”三级突发情况交通安保风险点,制定10大类33种应急预案,“一事一预案”细化应急措施。7月28日,开幕式客群入场时,第一组运动员下车后因物品遗忘拦车取物,通过应急预案成功解决。

开幕式有序集散、准时准点,得到国际大体联大家庭和各国代表团的肯定好评。

柔性执法服务出行 全民参与“让路于客”

“那段时间形成了习惯,每天早上出门前都要在手机上看大运出行提示,当天的交通信息一目了然。”驾驶员张先生口中的大运出行提示,是大运会期间为了方便市民群众快捷知晓当天的交通情况,成都交警每日发布的指南。

“三环绕城不靠左,公交车道不能占,路上最好走中间,免得收到短信看。”司机朋友口中所说的短消息,就是成都交警推送的温馨提示,避免广大驾驶员因为不熟悉临时交管措施而受罚。

“第一次错走了大运会专用车道,收到了交警的提醒短信,并没有直接处罚我。”这是很多驾驶员的共同经历。为重大赛事活动设置专用车道,成都是第一次。交管部门坚持教育和警告为主的柔性执法理念,加强事前提醒规范。另一方面,大运会期间采取的临时交通管理措施,也根据实际情况,进行动态调整。2023年7月28日,18条大运会专用车道启用;8月6日,取消设置在科华南路与梓州大道一线的大运会专用车道;8月9日,取消12条基于公交车专用道设置的大运会专用车道;8月10日,取消3条大运会专用车道,直至8月10日24时,所有大运会专用车道全部取消。

交管部门全力保障城市交通,广大市民积极响应号召,全民参与“让路于客”。“成都大运会期间交通出行便民服务”专栏累计访问量180.79万人次,15770辆外埠小客车办理“临时通行码”。社会车辆主动停驶,1.46万辆私家车主动停驶,累计减少碳排放52.29吨。

大运遗产 提升超大城市现代化交通治理能力

“这将是未来大运会的模板和示范。”在成都大运会闭幕之际,国际大体联秘书长艾瑞克·森超对这场盛会不吝赞美之词。大运会对成都带来的影响,远不止12天的体育赛事,更为成都留下了丰富的大运遗产,交通方面也不例外。大运会筹备期间,成都交警将全市23个区(市)县的11个不同品牌信号控制系统接入全市统一信控平台,“5+1”城区信号灯联网率以每年20%的速度增加,除施工路口以外,2622个信号灯路口全部实现联网联控、联网率实现100%;累计建设绿波带191条、绿波里程253公里。全面打通智慧蓉城、智慧公安、智慧交通,融合涉交通数据资源,实现对赛事侧交通安保工作的“全周期支撑、全流程赋能、全方位保障、全景式呈现”,服务支撑城市侧的“精明交通规划、精致交通设计、精细交通组织、精准交通管控”。

对成都交警来说,圆满完成大运会交通保障是难忘的盛夏记忆与职业荣光,在谋赛、谋城的过程中,以“赛事侧”交通保障联动“城市侧”交通运输结构调整,不断提升超大城市交通治理能力,是可感可及可持续的大运遗产,必将长久惠及城市和广大市民。