身处巨变的时代中,文学仍然是必需,而且可能更为必需。因为在巨大的结构性变化中,每个个体都感到孤独,都更加需要理解别人,而文学是增进人类互相同情、互相理解的最好方式。

如何评价多种形式的文学破圈?文学破圈对当代文学的生态有着怎样的意义?是不是正在构成文学生态的新特征与趋势?我们来看看北京师范大学文学院教授张莉的观察和思考。

在张莉看来,之所以有破圈这个话题,是因为现有的专业壁垒。和当下大多数写作者更为固定文体创作身份相比,现代文学时期的作家们往往有多重身份,当年的鲁迅先生就是一个标准的“斜杠青年”。“但鲁迅先生会认为自己破圈了吗?恐怕不会。当我们说哪个作品出圈时,可能我们心目中已经有个圈了。而破圈,首先‘破’的是我们的心中之谜。不过,我依然很欣赏大家对破圈的愿望。真正有实力的破圈会长久成为重要的文化现象,比如梁晓声的《人世间》。但我也得说,很多优秀作品的读者并没有那么多,算不上破圈,长远来看,它依然有文学意义和社会意义。”所以张莉认为,是否破圈不能当作判断当代作家作品的唯一风向标。

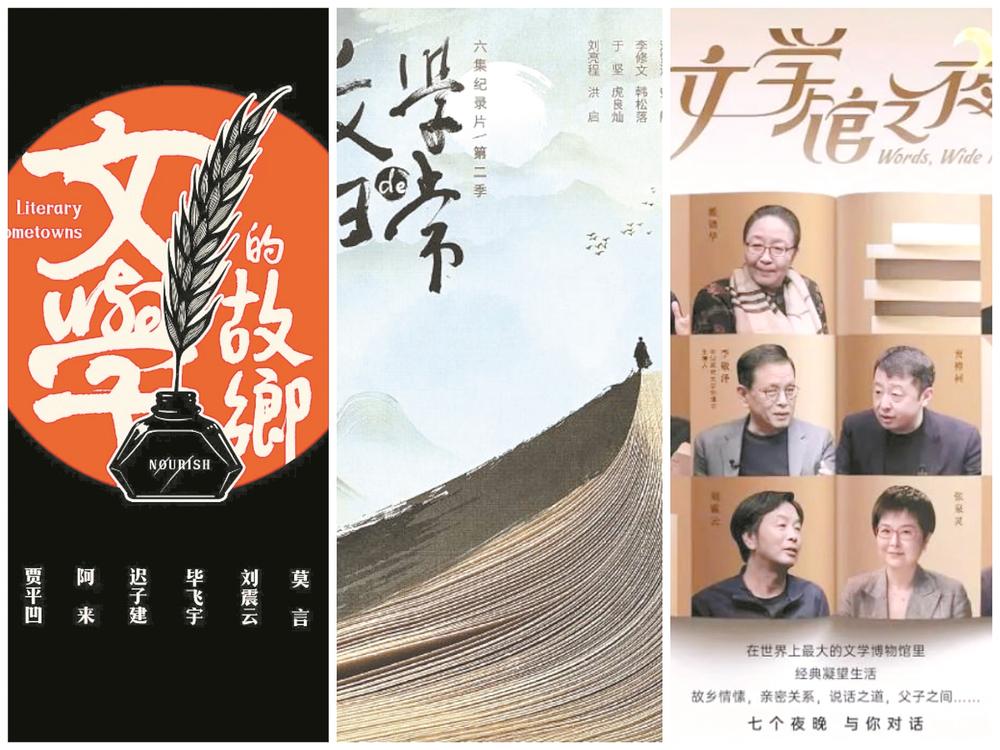

文学来自田间地头、万家灯火,能在老百姓口中相传,为妇孺所知。要达到这样的效果,除了要坚持以人民为中心的创作导向,还需要媒体机构对文学进行“二次创作”,打造更加丰富多元的传播产品和宣发方式,《我在岛屿读书》《文学馆之夜》《文学的日常》《文学的故乡》等有关文学的电视节目让作家的声音抵达观众,让作家作品以更丰富的形态、更新颖的方式为读者所熟知。如何理解这类节目与大众的对话方式?张莉表示,文学作品是内容,纸媒或者电子媒体只是媒介。纸媒时代线装书《红楼梦》,电子时代电子版《红楼梦》依然是《红楼梦》,它不会变成其他小说,这些只是介质的变化。“在电子媒体时代,文学为什么不和新媒体融合呢?一百年前,我们的作家们也演讲,也给读者回信,也和读者交流互动,小说在报纸上采用连载的方式。当年的那些市民报纸,那些演讲会也是与大众交流的新形式。”

张莉强调,用不同的方式多和读者交流,是当代文学保持活力的传统,也是它应该有的状态。作家积极地和各种新媒体融合很自然,只要不自己画地为牢,文学交流的天地便甚为宽广。她还提到《我在岛屿读书》中,余华、苏童等作家以一种家常的方式交流,据她所知,作家们关于史铁生和《我与地坛》的理解不仅使很多年轻观众重新理解史铁生和《我与地坛》,也推动了很多读者去重新阅读纸质版《我与地坛》,这不得不让人感叹媒体的传播效力。“节目都是以文学为中心,而不是将文学当作娱乐噱头,形式活泼、平易近人,但内核是严肃的,使文学通过新的介质形式走进大众生活。不得不说,这是将当代文学与大众媒体进行深度融合的有效路径,对于推动全民阅读更是深有助益。”张莉感叹。

人工智能的突飞猛进,让各种文学问题再次重回社会讨论视野。余华和苏童在《我在岛屿读书》中的对话涉及到当下备受关注的ChatGPT,作家们的观点中比如“人类的文明极其复杂,而且每个人的命运都走向不同的方向,这不是人工智能能够指引的。”“即使它越来越厉害,文学一定是最后一个堡垒。”张莉也颇为认同。什么是文学独特的价值?怎样重新认识文学对于我们不可替代的意义?对此,张莉引用了诗人西川的一句话:ChatGPT可以画画、写诗,如果你的水平不行,那机器一定会替代你。所以,ChatGPT区分了谁是真的艺术家。“说得多好,我深以为然。”张莉认为,ChatGPT的功效在于使我们获取知识的路径更加便利。即使是它进行写作,也是基于以往信息基础上的整合创作,并不是独辟蹊径,无论在技术还是在内容上,都不具有真正的创新意义。

碎片化阅读的当下,短视频成为我们快速打开世界的方式,如何看待对文学生态带来的影响?张莉坦言,短视频会对阅读产生一定的冲击,会影响我们的专注力。“在今天,如何保持深度阅读,对每个人都是挑战,包括我自己。”她乐观地认为,喜欢看视频的看视频,喜欢阅读的就去阅读,而且看短视频的也不会一辈子只看短视频。世界上并不存在几分钟看完世界名著的事情。“阅读需要日积月累,需要时间沉浸,真正的阅读永远是沉静的、缓慢的、深潜于心的,它需要全身心投入。”