1816年的夏天,英国作家玛丽·雪莱(Mary Shelley,1797-1851)与丈夫雪莱、拜伦等在一次聚会中玩了个文学游戏,提议每人写一篇有关鬼怪超自然力的故事。后来,只有玛丽·雪莱真的动了笔,以“科学造人”的创意写成一篇小说——《弗兰肯斯坦》,讲述生物学家弗兰肯斯坦用藏尸间里不同尸体的人体部位拼凑成一个丑陋巨人的故事。

这部创作于1818年的著作,在两百多年后的今天仍然备受人们关注。玛丽·雪莱没想到,她从此开创了一种新的文学类型——科幻。

到了1869年,法国作家儒勒·凡尔纳(Jules Verne,1828-1905)在其科幻作品《海底两万里》中,描述了一艘名为“鹦鹉螺号”的潜艇纵横海底两万里的故事,对于人类来说,这在当时只是一种幻想。1954年,世界上第一艘实际运作服役的核动力潜艇——鹦鹉螺号核潜艇在美国问世,并于1957年完成了6万海里(11万1千多公里)的航行纪录。这一刻,《海底两万里》中的科幻创意成为了现实。

科幻包含了人类对前沿科技的畅想和未来世界的探知——就像《海底两万里》一样,许多早期科幻小说或科幻影视里幻想的科学应用和前沿科技场景,如今大多都已成为现实。

科幻是一种能将“科学创意”形成“文化”、最终推动“科技”发展的重要手段,也是激发人类想象力的力量源泉。

科幻:科技时代的必然产物

从诞生之日起,科幻就与科技有着必然的联系。玛丽·雪莱为何会写出“弗兰肯斯坦”这样的科技怪物?凡尔纳为何会畅想能够纵横海底的潜艇?这些看似偶然的“奇思怪想”,实则和作者所处时代的科技发展有着千丝万缕的必然联系。

让我们回到玛丽·雪莱生活的时代。当时,意大利博罗尼亚大学的科学家伽伐尼在电击死亡青蛙的实验中,发现青蛙的肌肉会收缩。而当这个实验用在人体死尸上,结果尸体不但有肌肉运动,还睁开了眼睛。玛丽·雪莱想必是以当时的科学实验为依据,进行一番推演,继而幻想出由死尸构建的怪物,以及后来引发的一场灾难。

让我们再回到儒勒·凡尔纳生活的时代。早在16世纪,真实意义的潜艇就已出现。但这种由人力推进的“可以潜水的船只”,不仅航行速度很慢,下潜的深度和时间都很有限。史上第一艘用于军事的潜艇出现于美国的独立战争,它可以潜至水下6米,能在水下停留约30分钟。19世纪80年代,随着潜艇的军事价值被重视,美、英、法、德、俄等国都热衷于研发潜艇,潜艇成为当时的前沿科技。在这样的时代背景下,儒勒·凡尔纳畅想一种可以纵横海底两万里的潜艇,也就不足为奇了。

可以说,科幻是一种科技时代必然会产生的文学形式,只要社会发展到一定阶段,就一定会产生。这是因为,工业革命后,人们清楚地感受到科学技术的发展以及它对人们的生活产生了巨大的变化,科学技术改变了社会生产方式和人们的生活方式,推动了社会的变革。于是,人们必然好奇,未来的科学技术究竟会对人类产生什么样的影响?不管它是一种憧憬,或者是一种恐惧,科技发展都会促使人们去思考,而这也就促成了科幻的产生。

科幻作家凌晨也说过:“科幻文学的发展是以科技发展为前提的——只有在科技发达的地区,科幻小说才会兴盛。创作者才更有创想未来的冲动,而读者也会有更多感同身受。”

事实也的确如此。科幻诞生于工业革命后科技最为发达的西方国家,后来,随着美国崛起为世界超级大国,20世纪40年代到60年代,科幻迎来了所谓的“黄金时代”,最著名的就是世界科幻“三巨头”——美国的罗伯特·海因莱因(Robert Anson Heinlein,1907-1988),英国的阿瑟·克拉克(Arthur Charles Clarke,1917-2008)和俄裔美国科幻作家艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov,1920-1992)。

海因莱因被誉为“美国现代科幻小说之父”,代表作有《星际迷航》《严厉的月亮》《异乡异客》等,其作品大多用隐喻的方式来探讨人类对死亡和异化的态度。

阿瑟·克拉克最著名的作品有《2001:太空漫游》《与拉玛相会》等。他曾在二战期间加入英国皇家空军担任雷达技师,参与预警雷达防御系统的研制。他的科幻作品,多以科学为依据,并且小说中的许多预测,都已成现实。例如,他对于卫星通讯的描写,与实际发展竟惊人的一致,地球同步卫星轨道因此以他的名字来命名——“克拉克轨道”。他被誉为“伟大的太空预言家”,NASA(美国航空航天局)曾授予他“杰出公共服务奖”。

阿西莫夫最有名的科幻作品是《基地》系列、《机器人》系列和《银河帝国》三部曲,被誉为“科幻圣经”。他提出的“机器人学三定律”,被称为“现代机器人学的基石”,影响了后世很多文艺作品和真实的科学研究。

进入21世纪,随着中国在经济和科技上的强势崛起,中国的科幻才迎来了真正的飞速发展。以刘慈欣为代表的中国科幻作家,终于也有了《三体》系列、《流浪地球》系列等享誉世界的科幻作品。

科幻不是魔幻

科幻看似离我们很远,却又似乎无处不在,尤其是在影视业和互联网发达的今天,几乎每个人都看过一些科幻影视作品。但是,人们往往容易把科幻与奇幻、魔幻,甚至恐怖混为一谈。

科幻作家郑军曾在其编著的《第五类接触——世界科幻文学简史》里讲述了这么一件事:

在一次座谈会上,对于观众“您是否准备拍科幻片”的问题,著名导演冯小刚这样回答说:“到现在我还搞不清楚《指环王》和《魔戒》到底有什么分别,《星球大战》到底是畜生和人打架,还是畜生和人是一个帮派的?还有那种不知道突然从哪里就伸出只手来的电影,我是永远不会拍的。我只做自己感兴趣的事。”

很显然,冯小刚不仅搞混了科幻与奇幻的区别,甚至还把恐怖片当成了科幻。

那么,究竟什么是科幻呢?南方科技大学教授吴岩曾给科幻文学做了个定义,即“科幻文学是以对科学以及由此产生的技术对人类影响所做的理性推断为基础的文学作品”。相比之下,郑军的定义就要简单粗暴多了:“科幻,就是有科学、有幻想、无鬼神的文艺作品。”

如此一来,科幻与奇幻、超现实主义等的区别就变得很容易了:有幻想、无科学、有鬼神的,是奇幻;只有纯粹的幻想,既无科学,也无鬼神的,是超现实主义作品,或纯幻想文学。

科幻从最早的《弗兰肯斯坦》至今,已从小说形式慢慢衍生到诗歌、影视、游戏、漫画、音乐等多个领域之中,并逐渐发展成一种文化,其内容也扩展到未来科技、时间旅行、超光速旅行、平行宇宙、外星生命、人工智能、错置历史等领域。它更像是一种形式,基于当代科学进行的推演,阐述未来科学发展后人们的生活、整个社会的发展变化。

当“科幻创意”成为现实

2021年可以说是个相当“科幻”的年份。这一年,“元宇宙”这个看似只存在于科幻里的概念,一夜之间火爆全球,国际顶尖的互联网公司微软、苹果、Facebook、英伟达、百度、腾讯、网易等,纷纷布局元宇宙,Facebook创始人马克·扎克伯格更是将公司名改为“Meta”(元)。一时间,人们有种身处科幻世界里一样,虚实难辨。

“元宇宙”最早见于美国科幻作家尼尔·斯蒂芬森在1992年推出的科幻小说《雪崩》中。该小说描写了人们可以在虚拟世界里通过“化身”与另一个人互动。而在此之前,美国科幻作家威廉·吉布森在1982年的《全息玫瑰碎片》中就提出了“赛博空间”一词,并在1984年的《神经漫游者》中加以发扬光大。大多数人都还对因特网和虚拟现实(VR)感到陌生,威廉·吉布森就已对这类新科技可能为世界带来的变革与冲击,描绘出相当具体的图像。很难想象,如果没有“赛博空间”的启发,尼尔·斯蒂芬森会在《雪崩》中提出“元宇宙”一词来。

2021年之后,“元宇宙”成为了一种实实在在、很有前景的产业,数以万亿计的资金砸进了这个产业里。虽然说距离真正的元宇宙虚拟时代还要等待一些日子,但它已实实在在地影响着现实世界。

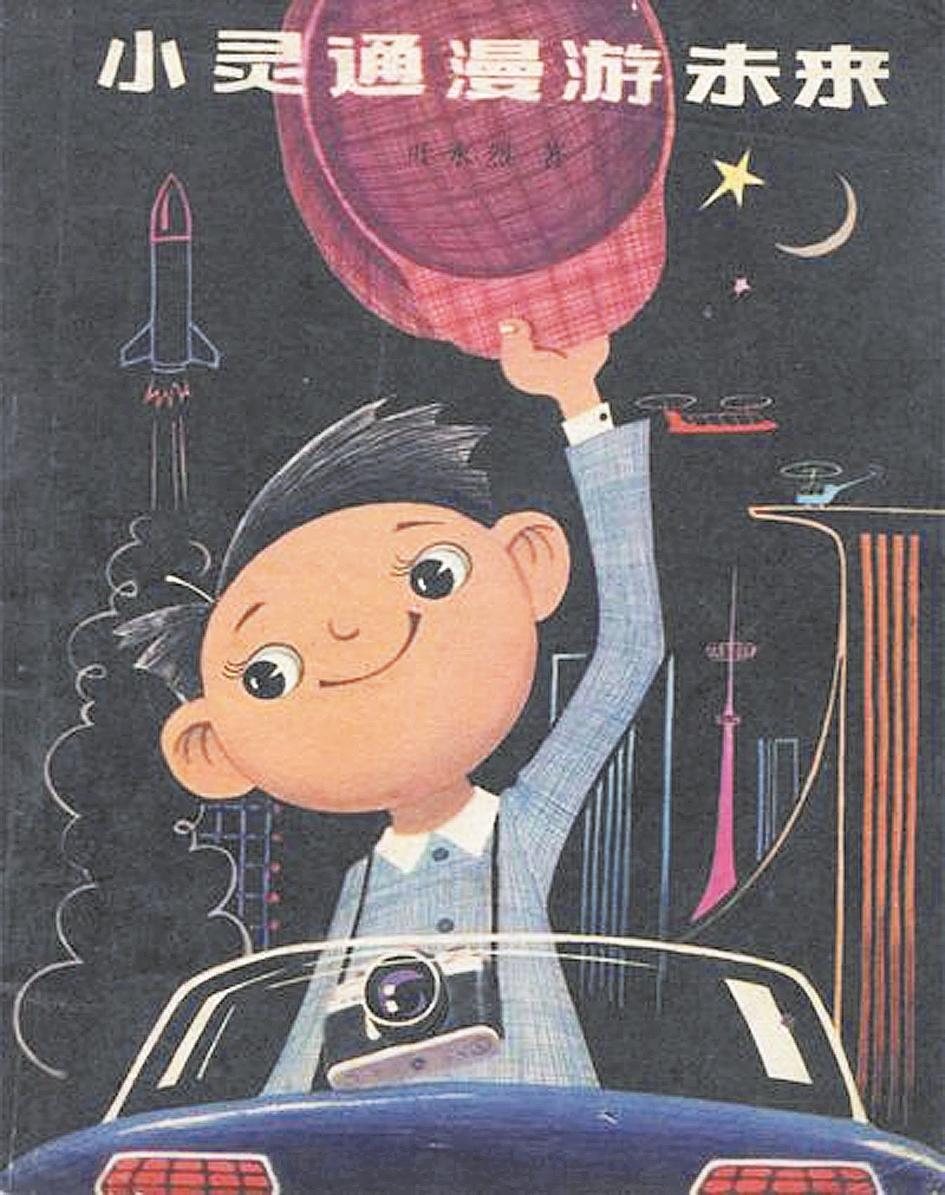

类似的,1961年我国作家叶永烈在其科幻小说《小灵通漫游未来》中,就预测了电话手表(智能手机)、硅电池、器官移植、基因改造食物、人工智能和无人驾驶、隐形眼镜、触摸屏、手写键盘、网上教学等等的出现。如今,这些都早已实现。

让我们回首一下,还有哪些科幻创意成为了现实:

《征服者罗比尔》(1886年,作者:儒勒·凡尔纳)中,工程师罗比尔秘密制造成功“信天翁号”飞行器,实现了“用比空气重的机器征服天空”的梦想。1939年,美国籍俄罗斯裔飞机设计师埃格·西科斯基发明了直升机,而他就是在小时候读了凡尔纳的《征服者罗比尔》受到启发的。美国发明家西蒙·莱克,也是在读了儒勒·凡尔纳的科幻小说《海底二万里》后,迷上潜艇的,并于1898年研制成功第一艘在公海上航行的潜艇——“亚古尔英雄号”。

《2001:太空漫游》(1968年,作者:阿瑟·克拉克)中,出现了一种薄如杯垫的掌上显示屏。42年之后,这种产品才面世,我们称之为iPad。

1898年,H.G·韦尔斯描写火星人入侵地球的科幻小说《世界大战》在报纸上连载,让美国科学家罗伯特·哥达德从此迷上了太空飞行。1926年,罗伯特·哥达德研发成功第一枚液体燃料火箭,并成功发射升空。

《罗素姆的万能机器人》(1921年,作者:卡雷尔·恰佩克)中,一位叫罗素姆的哲学家制造出了一种外貌与人类相差无几、并且可以自行思考的机器人。这部作品推出后,“机器人”这个名词正式走向历史舞台。如今,随着人工智能和仿真技术等科学技术的发展,人形机器人已经出现,并且越来越智能化。2022年10月,特斯拉的人形机器人“擎天柱”正式亮相,它可以在汽车工厂内进行搬运、给植物浇水、移动金属棒等。

“手机之父”马丁·库珀曾表示是《星际迷航》里的发报机使他受到启发,促使他在20世纪70年代初设计了第一部手机。

1987年美国科幻大片《惊异大奇航》中,科学家把缩小到几纳米的人和飞船注射进人体血管,让这些超微小的“参观者”直接观看到人体各个器官的组织和运行情况。如今,纳米机器人已研发成功。相信用不了多久,这些个头只有分子大小的纳米机器人就会进入我们的日常生活,改变我们的工作和生活方式。

科幻与科技:相互促进,成就未来

特斯拉、SpaceX公司CEO埃隆·马斯克曾说过:“我今天所有的成就,都源自阿瑟·克拉克在《2001:太空漫游》里写的那句话:‘任何足够先进的科技,都与魔法无异’。”

马斯克刚在硅谷创业时,就思考着这样的问题:眼前有哪些问题,最可能影响人类的未来?在他看来,地球面临的最大问题是可持续能源,也就是如何用可持续的方式,生产和消费能源。他认为,如果不能在二十一世纪解决这个问题,人类将灾难临头。而另一个可能影响人类生存的大问题,是如何移居到其他星球,比如移民火星。

如今,他手下的6家公司,几乎都与解决上述问题有关,也在各自的领域里代表着世界最前沿的科技水平:SpaceX(太空火箭的发射与回收,为移民火星做准备),特斯拉(电动汽车,新能源),The Boring Company(超级高铁),OpenAI(人工智能),Future of Life Institute(生命未来研究,长寿,永生),和Neuralink(脑机接口,大脑芯片)。

这些企业的科技研发每取得一次突破,都可以说影响着人类的未来:

2022年11月30日,OpenAI发布一款人工智能聊天机器人ChatGPT,并迅速火爆全球。ChatGPT可以和人们用自然语言交谈,编写代码、撰写论文、通过考试、创作诗歌、艺术创作等等也都不在话下,但也引发了人们对AI的担忧。

2023年4月20日,SpaceX公司成功完成首次载人航天任务,把四名宇航员送入国际空间站。这一历史性的突破,标志着商业太空旅行新时代的到来。人类离移民火星,又近了一步。

2023年9月19日,Neuralink宣布,终于获得美国食品和药品监督管理局(FDA)的人体试验许可,将进行首次人体试验。这意味着,在人的大脑中植入芯片,“用思想控制电脑”的科幻场景,有可能成为现实。《黑客帝国》里人们通过脑机相连,驰骋于虚拟世界的场景,也许并不遥远。元宇宙虚拟世界的大幕,正在开启……

科幻与科技,从来都是相互交织、相互促进的。科幻推动着科技的发展,反过来,科技的发展,也为科幻提供幻想的基础,推动着科幻的进步。正如以马斯克为代表的前沿科技带头人所进行的脑机结合、人工智能、太空移民等研究,必然会促进更多的科幻作家对这些前沿科技领域进行想象、创作,去畅想未来,去仰望星空。

科幻让我们站得更远,从未来的角度甚至从宇宙的角度来认识人类自己,并为人类的命运和前途未雨绸缪。而科幻也通过对未来世界的大胆而绚丽的描述,给真正的科学家以灵感,从而成就美好未来。

文/韦迪

本版稿件未经授权严禁转载