□温月 文/图

家邻百年沧桑的祠堂街,“50”后的我,感受尤深的是它那曾经风姿独具的“文艺范儿”,亦难泯它在我的生活中留下的深深印痕。

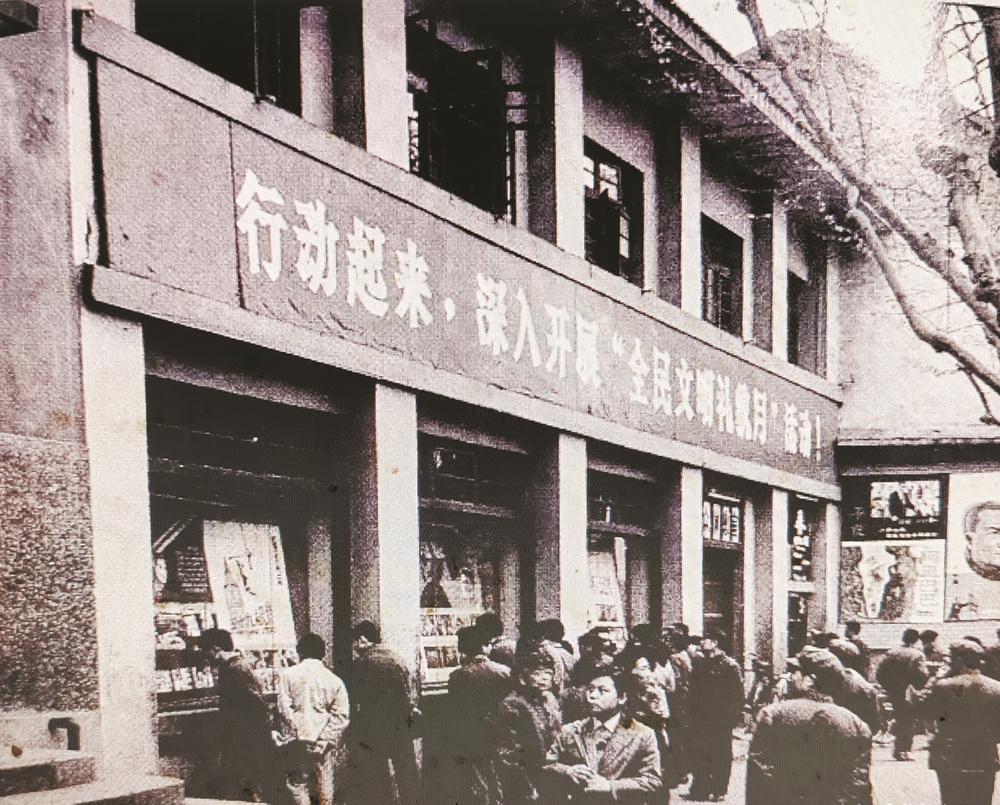

首屈一指的便是大名鼎鼎的四川电影院。这家成都市唯一以地域命名的电影院,前身为1930年前后的锦屏大戏院。与当时满街林立的书店为伴,“书卷气”对“梨园香”倒也相得益彰。1950年,戏院收归国有,并改名川西剧院。1952年又改称四川电影院,从此开始了长达30余年的黄金时代,遂成祠堂街的地标之一。影院为一楼一底的两层建筑。内中分为楼厢和堂座。尤其是大厅左右两侧的楼座包厢,典型的戏院风格。每排双座尤为耳鬓厮磨的热恋情人所青睐。宽敞的放映大厅可纳千人,在第10排和第11排之间还留有宽约2米的过道,直通厕所和侧门。11排的观众因此可以靠着椅背很舒服地把腿脚伸直,近乎半躺地欣赏影片,由是成为不少观众购票时趋之若鹜的黄金座次。

很长一段时期,四川电影院乃是城西少城片区居民和周边单位员工观片消遣的最佳去处。对于孩提时的我来说,四川电影院不啻欢乐与诱惑的代名词。尤其是寒暑假里的儿童专场,5分钱买张票便可观片一部,《雷锋》《董存瑞》《夏伯阳》《小铃铛》《小兵张嘎》以及苏联电影《团的儿子》……那一长串的片名我至今念念不忘。成年后,在四川电影院观片更是难以计数。最难忘的一次当数1978年元旦,彩色故事片《刘三姐》复映,一票难求,白天和晚间场次排满了,便往深夜排!我所观看的那一场竟然是元月2日凌晨2点。

四川电影院的近邻,则是全称长得让娃娃们记不住的“成都市新华书店少年儿童读物图片门市部”,俗称“祠堂街少儿书店”。这是一幢造型简朴的建筑,人字形屋顶,朱砂红墙面,临街的大门前还有几级矮矮的台阶。登阶进店,那排满书架、摆满玻柜的少儿图书与连环画,每每令我目不暇接,心旌摇动。那些年,每到“六一”,母亲便会带我来到这里,选上几册精美的图书,作为节日的礼物。上小学后,我时常把父母给的零花钱分分角角积攒起来,藏在牛皮纸折成的钱包里,然后在某个星期天或课余的下午,独自来到书店购书,一段时间下来,竟也积存了数十本。1986年,这段难忘的经历我曾以《书店情思》为题而成散文一篇,在《读书导报》刊出。

从“少儿书店”出来,几步路便到了祠堂街上的又一“著名”文化单位成都市美术社。院子里不但有漂亮的小洋楼,还有一扇雅韵十足的满月形圆门,估计都是民国时期的风物。因自幼喜好绘画,美术社于我俨若仰视的圣殿。改革开放后,美术社变成了“成都市美术广告公司”,据说成都市面上最早的喷绘广告及店招就是由该公司制作,为此还曾派人专赴日本学习相关技术,并引进先进设备,当了一盘引领市场的时尚先锋。

我本人与美术社的“直接交道”有两次。第一次是1974年,参观成都市“五七”艺术学校美术班在此处举办的学生毕业作品展。正是在这个展览上,我知晓了如今已是著名美术家的周春芽之大名。第二次是1986年,儿子出生满百天,在此留影一帧。

与美术社几步之遥,是一家文具店。此店我乃常客。从小学到工作,时常在此购买画笔画纸与颜料,持续了20余年,为该店“贡献”了不少“经济效益”。

文具店的对面,人民公园大门西侧,紧贴公园围墙有一幢青瓦覆顶、白灰涂身的两层楼房,这就是成都美术社属下的成都幻灯制片厂门市部。宽敞的一楼大厅内,东、南、西三面全是陈设着幻灯片的玻璃柜台,整装的,一盒盒厚实如砖头;开零的,一张张精美如画片,摆得琳琅满目。依墙而立的货架上,规格不一,外观各异的幻灯机以及放映灯、幻灯夹等零配件一应俱全。

儿时的我,认定幻灯与电影就是相似多多的“两兄弟”。对电影的崇拜延伸为对幻灯的喜爱,因而成了门市部的“常客”。不过,由于年少无钱,主要是逛,偶尔也买。整盒的买不起,只买单张零售的。大约一两角钱便可购得一张,日积月累,零购的幻灯片竟也有了二三十张。买回家的幻灯片用手电筒投射到白墙上——“小电影”开映,引得一帮邻家小伙伴欢呼雀跃。在那文娱形式相对单调的年代,幻灯给我的童年带来了别样的快乐。而祠堂街上的幻灯门市部则是这快乐的源泉。

与幻灯门市部一墙之隔的人民公园,更是具有厚重的历史文化积淀。这家始建于1911年,地处少城又曾以“少城”命名的公园,可谓是全国最早的市民公园;园内高耸入云的“辛亥秋保路死事纪念碑”,不仅印记着辛亥革命的风云硝烟,还见证了川军出川抗战的誓师雄姿。如今,虽是市民游乐消闲之地,但也不乏艺术气息撩人心怀。曾经,每逢周末夜晚,七里香花墙环绕的露天坝舞蹁跹,乐悠扬。金秋菊花会,延续几十届。菊香弥漫,人们徜徉花海,或赏菊之秀颜,或画菊之倩影。我未曾画菊,但多次写生园景。尤其是流经公园的那段金河,偎依河边屋舍,游客荡舟窗下,窗牗开处亦有笑语传出,竟生发出宛若江南小镇的艺术美感,令我心旷神怡。由是秉笔敷色,采景入画。

出人民公园右转东行,稍倾便至赫赫有名的“艺峰”照相馆。这家相馆以拍摄儿童照享誉蓉城,并为之设有专门的拍摄场地,配备有玩具、服装、道具和布景。其拍摄的儿童照片,情趣盎然,画面优美。可以毫不夸张地说,“老成都”人家的影集里,大多都存有“艺峰”拍的老照片。当年,我家也算得上是“艺峰”的老主顾。而我唯一一张戴着红领巾的半身照,便是“艺峰”所拍。“艺峰”,为我留下了一段美好的记忆。

“艺峰”照相馆的近邻乃是成都图书馆。“祠堂街时期”的成都图书馆,正门面对祠堂街,侧门向着半边桥。纵深不过百米,后墙即紧挨人民公园,堪称袖珍。主体建筑是一幢三或四层的红砖楼房,阅览室和借阅处皆设楼中。我与“市图”的交道,记得起的只有一次。上初中时,我曾在该馆半边桥侧门处排队近一个小时,借了一本现已忘了书名的革命题材的长篇小说。

时光荏苒。今日之祠堂街,名称犹存,然景物大变。漫步街畔,总会让我念想起那卓尔不群的“文艺范儿”。