中共成都市委政研室、成都日报社联合课题组

党的二十大擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴宏伟蓝图,吹响了奋进新征程的时代号角。城市现代化是中国式现代化的主战场,成都建设践行新发展理念的公园城市示范区,承担着中国式城市现代化的国家试点任务。作为常住人口超2100万的国家中心城市、成渝极核城市和四川省会城市,成都始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神,牢牢把握中国式现代化的科学内涵和本质要求,以全面建设践行新发展理念的公园城市示范区为统领,努力建强“大后方”、唱好“双城记”、做强“都市圈”、建好“示范区”、打造“幸福城”,奋力打造中国西部具有全球影响力和美誉度的社会主义现代化国际大都市,一幅中国式现代化城市发展生动图景正加速呈现。

7月28日,在成都第31届世界大学生夏季运动会开幕式欢迎宴会上,习近平总书记指出,成都是历史文化名城,也是中国最具活力和幸福感的城市之一。欢迎大家到成都街头走走看看,体验并分享中国式现代化的万千气象。成都现代化既体现着中国式现代化是人口规模巨大、全体人民共同富裕、物质文明和精神文明相协调、人与自然和谐共生、走和平发展道路的现代化五个方面的鲜明特色,又散发着文化、绿色、活力、幸福、善治的独特魅力。

文化

中国式现代化万千气象成都篇章的城市灵魂

文化关乎国本、国运,赋予中国式现代化以浓厚底蕴。习近平总书记高度重视历史文化传承,7月25日来川视察期间专门考察翠云廊古蜀道、三星堆博物馆,嘱咐要“把中华优秀传统文化传承好。”文化是一个城市的灵魂。习近平总书记指出:“历史文化是城市的灵魂,要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产。”

文化,自古以来就是成都的一张靓丽名片。拥有4500年文明史和2300年建城史,入列国务院首批国家历史文化名城。作为古蜀文明发源地,宝墩文化历史悠久、金沙文明源远流长;文翁兴学,延续“至今巴蜀好文雅”的天府文脉;俊逸辈出,形成“自古诗人例到蜀”的天府文化鼎盛局面。青城山、大熊猫栖息地等3处世界自然和文化遗产,武侯祠、杜甫草堂、望江楼等历史文化遗存蜚声中外。

迈入新时代,在推进城市现代化进程中,成都确立建设世界文化名城目标,坚持以文化城、以文塑城、以文兴城,一幅彰显中华文明、巴蜀魅力、时代精神的世界文化名城建设图景正渐次展开。

坚持以文铸魂,主流思想舆论持续巩固壮大。把文化建设作为推动发展铸魂工程,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂,自觉用中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化培根铸魂,实施红色文化传承工程,建设长征国家公园成都片区等革命纪念设施,建强“学习强国”成都平台宣传阵地,打造“理响成都”宣讲品牌。

坚持以文化人,社会主义核心价值观深入践行。实施公民道德建设工程,加快建设“一馆一园一基地”等红色文化地标,建成3328个新时代文明实践中心(所、站),注册志愿者达350万名,开展各类文明实践主题活动和群众性精神文明创建活动,选树“成都榜样”,市民文明素质和城市文明程度不断提升,连续五届荣获全国文明城市称号。

坚持以文润城,“三城三都”品牌持续擦亮。把天府文化元素融入“三城三都”建设,深度开发三星堆—金沙遗址、都江堰—青城山等旅游核心产品,保护传承川菜、川茶等“老字号”文化和技艺,建设国家美食文化交流创新中心,入选首批“中国最佳旅游城市”“中国旅游休闲示范城市”“国家文化和旅游消费示范城市”,连续两年跻身亚太十大会展城市,荣获“中国会展名城”等荣誉。成功举办西部地区首个综合性国际体育赛事“第31届世界大学生夏季运动会”,先后取得2024年羽毛球汤尤杯、2025年世界运动会等重大赛事举办权,吸引世界冰壶巡回赛亚太总部等在蓉落户。建设音乐坊、东郊记忆等音乐产业聚集区,构建以创意设计、现代文博等为支撑的文化产业体系,近五年文创产业增加值增长近2倍,年均增幅达17.8%。

绿色

中国式现代化万千气象成都篇章的鲜明底色

绿色是美丽中国最鲜明、最厚重、最牢靠的底色,绿色发展已成为中国式现代化的显著特征。习近平总书记来川视察时强调,“四川是长江上游重要的水源涵养地、黄河上游重要的水源补给区,也是全球生物多样性保护重点地区,要把生态文明建设这篇大文章做好。”绿色也是人民城市的底色。习近平总书记强调,“城市建设要以自然为美,把好山好水好风光融入城市。”

绿色,一直是成都的最鲜明特质和最持久优势。看山,重要生态屏障龙门山耸立西侧,重要生态绿心龙泉山矗立东侧。看水,岷江水网河渠密布,沱江水网湖塘散布。看林,连绵葱郁的森林毓秀于峰,星罗棋布的林盘映秀于田。看田,沃野千里、良田绵延,是重要的粮食生产基地。看湖,拥有湖泊水库234处,兴隆湖、锦城湖等成为市民群众重要的亲水空间。看生物多样性,拥有珙桐等国家一级保护植物3种,大熊猫等国家一级保护动物29种,是全球36个生物多样性热点地区。

迈入新时代,在推进城市现代化进程中,成都深入践行习近平生态文明思想,树牢“绿水青山就是金山银山”理念,全面贯彻全国环境保护大会和全国生态环境保护大会精神,牢固树立上游意识、彰显上游担当,协同推进降碳减污扩绿增长,为子孙后代守护好蓉城大地的青山绿水、蓝天净土。

推动“四大结构”优化调整加深绿色。城市格局由“两山夹一城”向“一山连两翼”转变,“三区三线”划定成果获批启用。推动锂电成群、光伏成链、氢能成势,绿色低碳产业规模跻身全国第4。完善“轨道+公交+慢行”绿色交通体系,城市轨道交通运营里程居全国城市第5,新能源汽车保有量居全国城市第6。持续开展“蓉耀工程”,电网安全承载能力提升至1820万千瓦,清洁能源消费占比提升至64.5%。

打好“三大保卫战”放大绿色。统筹推进蓝天、碧水、净土三大保卫战,空气质量优良天数从2017年的214天增至2022年的300天、全年有75天能够遥望雪山,国省控地表水断面水质优良率达100%,土壤环境、核与辐射安全稳定,“雪山下的公园城市”城市名片更加靓丽。

巩固提升生态本底厚植绿色。大力实施“五绿润城”“百花美城”“千园融城”行动,强化锦江、岷江、沱江流域水生态治理,打造环城生态公园,有机连接绿地、水系、湿地等自然资源,累计建成天府绿道6505公里,修复大熊猫栖息地12.7万亩,各类公园达1514个,森林覆盖率提升至40.5%、较十年前增长3.2个百分点,“绿满蓉城、水润天府”的大美图景加快绘就。

活力

中国式现代化万千气象成都篇章的力量源泉

活力是城市的长效竞争力和未来生命力,为现代化建设提供有力支撑。习近平总书记来川视察时强调,“加强成渝区域协同发展,构筑向西开放战略高地和参与国际竞争新基地”“必须依靠创新特别是科技创新实现动力变革和动能转换”。

活力,是成都独特的历史基因。成都具有活跃繁荣的城市经济,秦汉成为全国著名商业城市,汉代“列备五都”,唐宋更有“扬一益二”美名。具有敢为人先的创新精神,从首创雕版印刷到纸币交子,从改革开放后打出全国第一份商业广告到诞生全国第一个股票场外交易市场,再到发行全国第一支股票,诠释革故鼎新的城市特质。具有开放包容的胸襟气度,历经九次大移民大融合,以成都为起点的茶马古道和南方丝绸之路,让成都跃升为沟通南北、连接中外的开放要冲。

迈入新时代,在推进城市现代化进程中,成都牢牢把握高质量发展首要任务,坚持以成渝地区双城经济圈建设为总牵引,以科技创新引领高质量发展,构筑向西开放战略高地和参与国际竞争新基地,加快形成带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源,2022年成为全国第7个经济总量突破2万亿元的城市。

聚力提升协调发展水平激发活力。“双城记”成势见效,“五个互联互通”和“五个共建”持续深化,中欧班列(成渝)开行量连续保持全国第1。“都市圈”加速成形,“两轴”和“三带”发展格局逐步形成,前三季度成都都市圈地区生产总值占全省的46.6%。“示范区”迈步起势,形成公园城市专项规划11部,建设24个“三个做优做强”重点片区,经济和人口承载能力持续提升。

聚力提升创新策源能力激发活力。创新载体加快建设,西部(成都)科学城建设纵深推进,成渝(兴隆湖)综合性科学中心揭牌运行,国家级科技创新平台达145家。创新主体持续壮大,国家高新技术企业达1.14万家、专精特新“小巨人”企业达288家,科创板上市企业达17家。创新生态优化完善,科创投基金总规模达409亿元,全球创新指数(GII)跃升至第29位。

聚力实施产业“建圈强链”激发活力。制造强市建设深入推进,完善“5+N”产业生态体系,培育电子信息、装备制造等万亿级、千亿级产业集群,1—9月规上工业增加值同比增长7%。现代服务业优化提升,建设国际消费中心城市,加快建设春熙路等重点商圈,开展“新十二月市”等消费促进活动,今年前三季度服务业增加值同比增长8.3%。农业生产保持稳定,打造新时代更高水平“天府粮仓”成都片区,优化“4+6”现代都市农业产业体系,推进“一带十五园百片”粮油(粮经)产业园区建设。

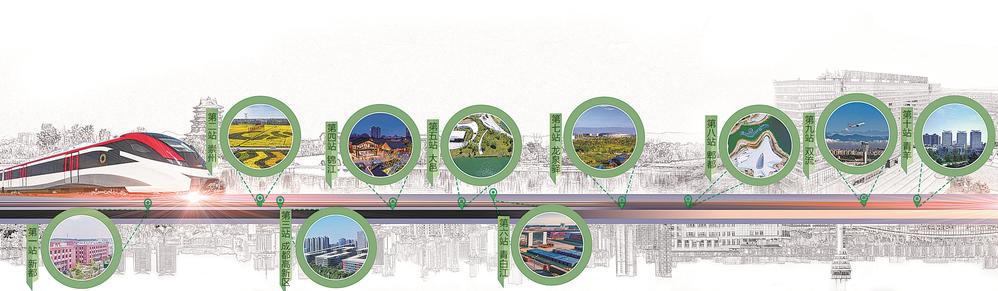

聚力提升门户枢纽能级激发活力。深化“两场一体”协同运营,完善“全货机+包机+腹仓+客改货”航空物流体系,构建西部陆海新通道“一主两辅多点”网络结构,构建成都国际班列线路网络和全球陆海货运配送体系,国际铁路和铁海联运通道达12条,链接境内外城市135个,获批国家服务业扩大开放综合试点,领事机构增至23个,在蓉世界500强企业增至315家。

幸福

中国式现代化万千气象成都篇章的价值归依

实现全体人民共同富裕,让人民享受更加幸福安康的生活,是推进中国式城市现代化的重要目的和鲜明指向。习近平总书记强调,“必须坚持在发展中保障和改善民生,鼓励共同奋斗创造美好生活,不断实现人民对美好生活的向往。”

幸福,始终是成都的价值归依。上古时期,蚕丛王开创“授农初地”,后世逐步形成以稻谷为主的食物结构,奠定古蜀农耕文明物质基础。秦汉时期,“水旱从人、不知饥馑”的天府之国,物产丰富、人民安乐。唐宋时期,成都百业兴旺、物阜民安,“十二月市”喧闹彰显民生富庶。新中国成立以来,人民生活水平持续提升,巴适、安逸成为成都代名词。早在2015年全国打响脱贫攻坚战时,成都已消除绝对贫困。

迈入新时代,在推进城市现代化进程中,成都坚持以人民为中心的发展思想,把共同富裕作为成都现代化建设本质要求,连续35年实施十大民生实事,创新实施“幸福美好生活十大工程”,推动现代化建设成果更多更公平惠及全市人民,加快打造高品质生活宜居地,连续14年位居“中国最具幸福感城市”榜首。

纵深推进城乡融合发展促进共富共美。夯实稳粮保供基础,高标准农田超388万亩,“米袋子”“菜篮子”供给能力稳步增强。推进农商文旅体融合发展,天府农博园等现代农业产业园成形成势。推进宜居宜业和美乡村建设,农村生活垃圾无害化处理率达100%、生活污水有效治理率达95.6%,涌现战旗村、五星村等强村名村。有效衔接脱贫攻坚成果与乡村振兴,去年城乡居民人均收入比缩小至1.78,成为全国城乡发展较为均衡城市之一。稳步推进城市更新,近五年完成改造棚户区3.3万户、城中村5万户、老旧院落1816个。

健全多层次可持续社会保障体系促进共富共美。大力促进高校毕业生、农民工等重点群体就业创业,近五年年均新增就业26万余人。完善住房保障体系,房价收入比保持同类城市低位。在全国率先出台新经济新业态从业人员参保办法,全市基本养老保险、基本医疗保险参保率分别达92%、98%。扎实开展困难群众帮扶,近五年年均为13.7万名低保对象和特困人员提供兜底保障,有意愿且符合条件的特困人员集中供养率达100%。

扩容提质下沉公共服务促进共富共美。办好人民满意的教育,共有幼儿园、中小学校4200余所,基础教育体量、“双一流”高校数量均位居副省级城市第2。推动公立医院高质量发展,三级甲等医疗机构达56家,医联体实现全域覆盖,人均期望寿命增至81.76岁。优化提质“一老一小”服务,养老机构总床位达12.9万张,每千人口婴幼儿托位数达3.42个。

善治

中国式现代化万千气象成都篇章的坚强支撑

善治是实现中国式现代化的必然要求。只有城市安全、社会稳定,城市发展才能更高质量、更可持续。习近平总书记强调,“提高公共安全治理水平”“完善社会治理体系”。今年来川视察期间强调,要健全应急管理体系,系统提升防灾减灾救灾能力,切实保障人民生命财产安全。

善治,一直是成都的不懈追求。城市建设上,张仪“因地相宜、立基高亢”修筑“大城”和“少城”,开启2300年城名未改、城址未迁、中心未移发展传奇。水利工程上,李冰“顺应自然、师法自然”修建都江堰水利工程,实现人地水三者高度协调统一。交通优化上,坚持交通先行,建成西部地区首条地铁线路,以“疏”为主实施二环路改造,不断提行通行能力。这些都充分体现城市治则百姓安、社会治则生活美。

迈入新时代,在推进城市现代化进程中,成都牢固树立底线思维、极限思维,坚持统筹发展与安全,持续加强和创新基层社会治理体制机制,不断提升超大城市现代治理和安全发展水平,成为唯一四度蝉联“长安杯”的副省级城市。

以智慧蓉城为抓手提升服务效能。完善智慧蓉城“王”字形城市运行管理架构,建成蓉易办、蓉易享等智能服务平台,实现依申请类政务服务事项100%“最多跑一次”、90%以上“可全程网办”。启动“12345”亲清在线,健全“接诉即办”工作机制,群众、企业诉求解决率和满意率均在90%以上。

以“微网实格”为重点完善治理体系。创新推进党建引领城乡社区发展治理实践,编制全国首个社区发展治理总体规划,颁布全国首部社区发展治理促进条例,在全国首创设立城乡社区发展治理委员会,统筹推进城乡社区发展治理改革。完善党建引领“微网实格”治理体系,划分微网格12万余个,组建一般网格、微网格党组织(党小组)6.4万个、网格力量14.7万余人,促进综治维稳、城市管理、民生服务等“多网合一、一网统揽”。

以安全为底线筑牢城市发展屏障。持续深入开展安全生产和城市运行隐患排查、源头整治,大力整治道路交通、城镇燃气、消防安全、建筑施工等重点领域隐患问题,有效防范处置金融、房地产、劳资等重点领域矛盾纠纷,坚决守住不发生系统性区域性风险底线。

(报告执笔:中共成都市委政研室黄建华、刘燃;课题组成员:何晓蓉、陈伟、马玉宝、陈仕印、张舟、张帆、刘金陈、谢夏冬、黄琴。)