□文/杨瑞琴

电视纪录片《我在故宫修文物》在央视热播,呈现出了超越偶像电视剧的火爆景象,豆瓣评分高达9.4,之后迅速在B站上走红,点击量超过200万,累计有逾6万条弹幕评论。这样一部波澜不惊的片子,却在“70后”到“00后”的朋友圈里被频频转载,并且引发了“故宫网红”等一系列文化现象。

在不经意之间,那些在大众视野中几乎隐身的文物工作者,重新吸引了人们的目光,而人们这才发现,那些与文物相关的事业,从文化考古、文物解读、文物修复和文物展示等,背后竟隐藏着诸多精彩的故事,而现代技术与文化发现的融合,更是为文化发现提供了更为多样的“打开方式”,将其提升到前所未有的高度,并且异彩纷呈。

正如美国阿拉巴马大学考古研究所的一位科学家所说:“技术能够使古老的历史变得比以往更加清晰和可以触摸。”

A

考古: 既古老又年轻的事业

考古学是研究如何寻找和获取古代人类社会的实物遗存、以及如何依据这些遗存来研究人类历史的一门学科。中国近代“考古学”一词是从西文archaeology一词翻译而来(archaeology一词源于希腊语,意为“研究古代之学”),archaeology起初一般是指对含有美术价值的古物和古迹的研究,到了19世纪才泛指对一切古物的研究。

中国作为世界文明古国之一,很早就有学者进行古代遗迹考察和古代遗物研究。一般认为,考古学正式的起源肇始于北宋时期的“金石学”,这种主要依赖于文字的考据方法至清代达到一个高峰,形成了中国考古学的前身。

以田野调查发掘为基础的近代考古学在中国则姗姗来迟。19世纪末到上世纪初,一些外国探险家、考察队就在中国很多地区进行考古发掘活动。上世纪20年代后期,中国学术机关才开始对周口店、殷墟等遗址进行发掘,这标志着中国考古学的正式诞生;新中国成立后,调查发掘遍及全国各个地区,逐步建立起完备的中国考古学体系,中国的考古学进入了新的发展时期。

考古学的主要研究对象是古代人类活动遗留下的实物资料,一般是古代人类有意识加工过的人工制品。如工具、武器、用品等,或是人类修造的房屋、坟墓、城堡和建筑等;那些未经人类加工的自然物,则必须确定其与人类活动有关,或是能够反映人类活动的物品,比如用于修筑房屋用的自然石块和采集渔猎活动所遗留的动植物遗存等。

科学技术的进步一直伴随着考古学的发展,在考古研究中,应用比较广泛的有年代测定技术、勘测技术(包括空中摄影、遥感技术、地下勘探等)、分析鉴定技术、考古内窥镜技术以及近年来兴起的计算机技术。

1946年,美国芝加哥大学利比教授发明了利用死亡生物体中碳-14不断衰变的原理进行测年的技术,使考古学家第一次知道了各种史前文化的确切年代,从而引起了考古学上的一次革命。中国社会科学院历史学部副主任王震中认为,碳-14测年方法对考古年代学是一场革命,而现在古DNA(脱氧核糖核酸)技术的应用,也会引起另一个科技考古的革命。

遥感技术则利用多光谱遥感设备获取除了靠物体辐射或反射可见光外,还依靠微波、红外线、X射线等特征获得被勘查区域不同目标的多幅图像或信息,通过分析了解到地面遗迹的分布情况,达到“发现人们看不见的古迹”的目的。

计算机技术主要应用于处理大量的考古调查和发掘获得的影像、图表、文字、数据等资料,大大减轻了研究者的各种繁重工作,加快考古研究的进程。近年来,全球卫星定位仪(GPS)和计算机地理信息系统软件(GIS)的配合使用,进一步开辟了考古学的新领域。

在最近一期的三星堆发掘过程中,考古工作者充分运用了现代科技手段,建设成考古发掘舱、集成发掘平台、多功能发掘操作系统,在多学科、多机构的专业团队支撑下,形成了传统考古、实验室考古、科技考古、文物保护深度融合的工作模式,实现了考古发掘、系统科学研究与现场及时有效的保护相结合,确保了考古工作的高质量与高水平。

“现在的工作条件简直和我们当年有天壤之别。”曾主持发掘过三星堆1、2号祭祀坑的领队陈显丹感叹。祭祀坑发掘现场,安装有8台400万星光级网络摄像机,1台工业全景相机,专门用于考古过程的全程记录,实现实时传输到现场应急会诊室,通过专家会诊系统实现远程文物会诊功能。发掘舱环境调控系统可调节温度和湿度,而文保人员通过手机软件或者电脑上的监测终端便可随时查看仓内温度、湿度。通过监看系统,还可以密切跟踪着舱内的二氧化碳、二氧化氮含量。

据了解,每个方舱里配备了集成发掘平台,并设置有多功能考古操作系统,采用了平行桁架、自动化载人系统等装置,实现出土文物调运的功能。发掘舱的工作平台可以像吊篮一样将穿着防护服“全副武装”的考古人员放进坑内悬空作业,尽量减少发掘坑中的文物和填土遭受发掘者带入的污染,舱内起重机也可完成各类器物的提取工作。

“把田野考古发掘变为实验室考古发掘,相当于把整个发掘现场搬进了实验室。”中国考古学会理事长王巍说。

B

考古学的触角

从地面延伸到水下

今年5月21日,国家文物局、海南省政府等单位在三亚发布我国深海考古重大发现,强烈地吸引了人们的目光,并再次引发全社会对于水下考古的浓厚兴趣。

2018年,国家文物局考古研究中心联合中科院深海科学与工程研究所共同设立了“深海考古联合实验室”,当年4月在西沙北礁海域首次实施了深海考古调查。2022年10月,中科院深海所再次出海执行科考任务,在“深海勇士”号潜水器第500次下潜,行进至南海西北陆坡约1500米水深时,发现两处古代沉船。这两处沉船保存相对完好,文物数量巨大,时代比较明确,具有非常重要的历史、科学及艺术价值,不仅是我国深海考古的重大发现,也是世界级重大考古发现。

水下考古学作为考古学的一门边缘学科,需要依靠各种科技手段和先进的设备,尤其是深海考古更需要诸多相关学科的技术支持,如海洋勘探技术、潜水工程技术等。

深海考古的难度和技术要求更高。这次我国考古发现南海沉船的过程,就是一次用科技之钥打开历史之门、深海科技与水下考古的完美融合。近年来,我国海洋科技实力取得飞跃性提升,如深水耐压结构、探测传感设备、能源系统、通讯导航系统、收放系统、辅助作业系统等关键核心技术方面实现了突破,基本形成自主完备的水下科技创新体系。

此次考古,考古工作者首次采用了一系列新技术和装备,比如在深海沉船设置永久水下测绘基点,并使用长基线定位技术进行位置标定,大幅度提高了水下考古工作和考古资料记录的精度与准确性,并提供多角度、全方位的考古记录。中国科学院利用自主研发的潜载测深侧扫声呐所获取的沉船区域水下全局分布图,从而为快速厘清文物分布范围、测绘基点选址及文物保护方案制定提供了关键数据图像支撑。针对水下考古的特殊要求,考古工作者利用载人或无人潜水器,配合使用新型力反馈柔性机械手、潜载吹沙清理装置等,对海底文物进行无损的保护性提取,对被沉积物覆盖的关键文物进行水下清理,从而方便考古学家进行原位观测。

到目前为止,中国水下考古专业队伍在中国的四大海域——渤海、黄海、东海、南海,先后进行了多项水下沉船遗址及其他水下文物遗迹的调查、发掘工作。从辽宁丹东甲午海战致远舰考古发掘工作到西沙群岛水下文物考察和调查工作,从南海一号宋代沉船考古发掘到福建东海岸宋元沉船遗迹挖掘工作,都取得了丰硕的成果,对编织完善中国古代文明发挥了重要的作用。

C

文物保护和文物修复的黑科技

“文物事业的高质量发展有两个核心要素,一是文物科技创新,另一个就是技术装备。文物事业的高质量发展除了科技创新之外,也离不开文物保护技术装备。”中国丝绸博物馆副馆长周旸说。

在今年9月于重庆开幕的“文物保护技术装备应用展”上,众多文保“黑科技”与观众见面。这是我国首次以文物保护技术装备应用为主题的大型场景展。

展览汇集了文博机构、科研院所、高等院校、高新技术企业等64件(套)文物保护技术装备。展览面向“防、保、研、管、用”五大需求领域,构建了大型野外无人看管遗址、考古现场、石窟寺、古建筑以及展厅、库房、修复室、实验室等19个典型应用场景。

其中,新疆楼兰故城利用星载、机载及地面传感技术装备,构建“天、空、地”多平台多传感协同感知系统,集成数据采集、数据传输、数据呈现、数据分析等功能,为大型野外考古遗址提供全方位、多尺度的智能监测;敦煌壁画与彩塑数字化采集系统、集成自动化控制系统、灯光系统、轨道移动系统与升降平台,通过预设参数与远程操控,对壁画进行分区域图像采集,对彩塑进行三维重建,通过图像拼接系统对采集结果进行加工制作,形成洞窟壁画高清图像等海量数字化资源;“画游千里江山——多感数字艺术空间”运用全息投影、虚拟现实、光影特效等技术,将《千里江山图》幻化为一场声、光、影交融而成的“律动江山”体验场景,通过雨作、造景、音乐、香气等综合体验营造,激发公众视、触、听、嗅四感的体验与想象……

敦煌研究院院长苏伯民认为,文物保护专有化装备的不断出现将进一步促进文物保护技术的提高。他预测,未来,文物保护装备将呈现以下发展趋势:装备的改进和研发面向文物保护的场景化需要;管理系统智慧化,如安防系统、监测预警系统与游客管理系统的信息联通;文物数字化的采集、处理、储存及展示利用等技术标准统一化;面向文物保护研究及修复的各类检测装备国产化;文博场馆设计要聚焦场馆使用功能,满足文物保管、文物修复、展陈展示、安全防护及文物运输的空间和技术安装需要。

D

让文物与观众实现“零距离”接触

文物具有不可再生性,历史文物是一个国家最为珍贵的文化财富。保护与传播文物,既是对历史的尊重,也是对民族文化的传承。而人工智能、大数据、虚拟现实等技术作为时下潮流,是当今科技发展的一个重要趋势。

利用现代数字技术将藏品搬上网,就可以把沉睡在库房中的文物“唤醒”。不少藏品由于部分原因无法对外公开展览,就可以运用这个技术进行网上展出,如去年春晚上刚刚回归的国宝《丝路山水地图》,如今就可以轻松地在网上进行欣赏。腾讯还曾推出过一种名为TSR的超分辨率技术,通过AI识别和还原,你甚至都无需下载原图就能在网上欣赏到藏品的高清图片。

“虚拟移动博物馆”利用现代数字技术将博物馆藏品搬上屏幕,将沉睡在库房中的文物“唤醒”。游客站在屏幕前只需要伸伸手就能全方位、多角度地欣赏、了解、“触摸”文物。

有了VR技术之后,就可以将敦煌、长城、故宫等知名文物景点做成导览,这样人们就可以做到足不出户,只需借助VR眼镜和导览就能游览这些景点。

此外,VR技术提供了另外一种欣赏方式,将传统的平面欣赏方式扩展到三维立体欣赏,将人们置身于名画当中,传播效果和趣味性都能获得大幅提升。

在文物的保护和传播上,除了上面提到的一些手段外,还有很多其他的方法。如将文博元素提取出来进行创作,既可以与动漫、影视进行融合传播,也可以做成各种社交媒体上使用的“表情包”,都能够起到推动传统文化内容走近当代受众的作用。

人工智能、大数据、虚拟技术在文物保护、鉴定、修复上的力量不可取代。推动文化遗产的传承,发挥高新技术在文物发掘、保护、修复、陈列、宣传和推广方面的作用,让文物活起来、动起来、能说话……高新技术在文物保护利用领域的重要作用日益凸显,探索建立跨学科、跨领域、跨行业、跨部门的协同创新,已成为当前和未来文物保护的必然趋势。

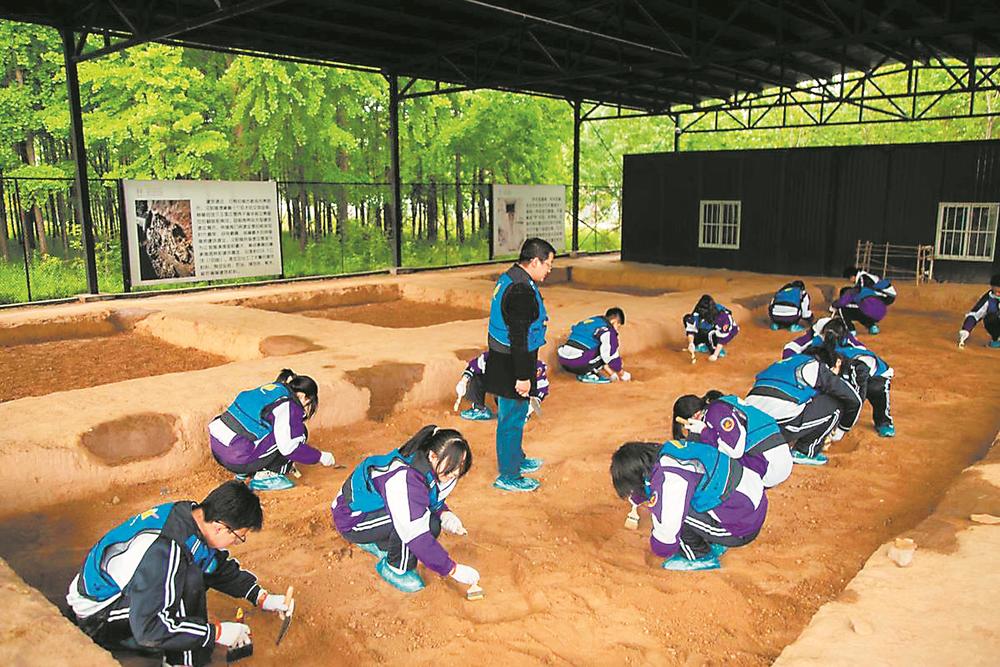

“研学游”是近年来兴起的一种以文物为主题的多元化旅游模式,是旅游和教育的跨界旅行,尤其受到青少年和学生的青睐,是旅游业中增长最快的项目类型之一。

目前,国内研学旅行市场总体规模已超千亿。当下,中国各地结合各自特色为考古研学提供了许多种打开方式,且多数火爆“出圈”。教育部已挂牌的580余家研学实践教育基地中,文化遗址类和文博院馆类160余家,占比28%。

故宫博物院曾推出“我在故宫洗石头——石质文物清洗开放体验活动”;在河南,跟着考古学家去“寻商”,从安阳到郑州一路溯源商王朝的起落兴衰;在云南,南南考古学院以趣味为先,让儿童青少年在体验和学习中推开考古世界的大门。

陕西省西安市推出了大明宫研学产品,包含了以大明宫为主体的考古体验游、以丹凤门遗址博物馆为主体的遗址探秘游、以大明宫遗址博物馆为主体的文物探访游等几大旅游主题,最新还特别推出了户外文化拓展项目——大明宫考古探索中心研学项目;山东曲阜鲁国故城国家考古遗址公司打造了“研古鉴今,以史明智”的研学游,推出了一系列以传统文化教育为主旨的研学旅行项目,让游客们在导游的带领下了解地质地层、整理考古遗存、学习孔子经典,受到喜爱国学的小朋友和家长的追捧;今年5月18日开展的浙江省嵊州市的越剧博物馆新馆,拥有3万多件越剧文物、史料,吸引了大批观众来此了解越剧的“前世今生”......

今年10月18日,全国首届文物考古研学大会在河南新郑召开,来自全国的专家学者共同探讨考古研学的优秀路径。河南省文物局副局长贾付春表示,该省文物考古研学已初步形成体系,接下来,还将继续围绕文旅文创融合发展战略,不断推进文物考古研学向纵深发展。