□战宇婷

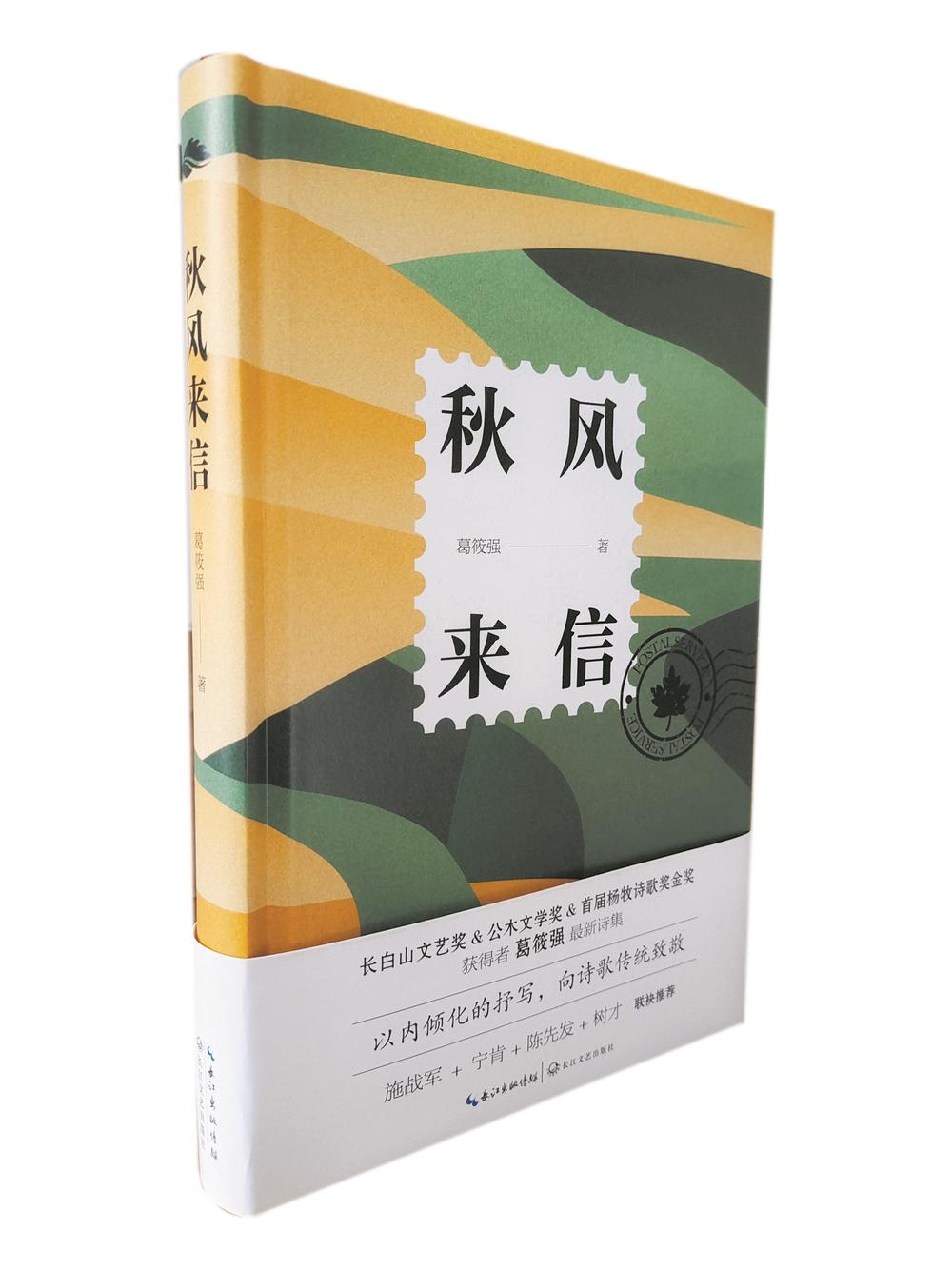

九月,一个秋天的早晨,我慢慢翻开诗人葛筱强的诗集《秋风来信》。在这本书里,诗人以诗为信,记录了自己与草木星河,与先贤哲人之间的一场精神漫游与对话,这场漫游绕不开一个关键词——故乡。然而,正如法国哲学家德勒兹所说,故乡并不仅仅是一个地方,而是一段回忆,一首熟悉的曲子,一个理想的精神之境。

如果非要给诗人的故乡赋予一个地点,那便是北方的科尔沁草原:羊群、牧人、白云、大雪、村庄,草木……一派大雪弥漫、草原辽阔的北方景象。虽然诗集叫《秋风来信》,但信中所写似乎是一场有关冬之故乡的预言。这幅图景,很难与梵高笔下色彩斑斓的野地联系在一起,而是更接近莫奈的冬日之景。如果诗歌是有声的,那么这部诗集的氛围是静,静谧、静默,即便是痛苦纠缠的思绪也被诗人折叠成优雅的姿态,更不用说如谜的草木与苍凉的草原。正如诗人在《白羊》中描绘的,“这一年冬天的大雪普降,日日/寒风如刀/在家乡的山冈/神布下的棋局一派茫茫”。诗人以冷与静,无限接近了万物本然的姿态——静谧不语,辽阔神秘。可是,诗人悲悯的目光却让草木星河发出无声之声。万物静谧不语,却在悄然对话,“北方的灯笼布满牧羊人,忧伤的眼神”,风雪中赶路的牧羊人静默不语,却默默守护着群羊。在《河流》中,诗人目睹一只野鸭的朝生暮死,野鸭的喃喃低语却被河底的星光捕捉。

《秋风来信》一书中所呈现的,绝不仅是地域意义上的故乡,而是介于实存与想象之间,渐渐消逝与彻底遗忘之间的精神家园,或者说,诗人捕捉到了日常无法言明的乡愁。在海德格尔看来,家乡大地并非一块自然地点,而是有人居住的地方,人的劳作起居让沉默的大地敞开为人的世界,故乡有我们熟悉的一切。当熟悉的一切渐渐消逝,曾经坚固的意义和价值开始烟消云散,一个人虽然站在故乡的土地上,却成了大地上的异乡者。人最能感知到故乡的位置,恰恰是一个异乡者的位置。

诗人在多首诗中表达了故乡渐逝的悲情,其中最沉重的莫过于故土乡亲的渐失。最典型的是《白云飘过来了》。诗歌的开头原本是一片明亮、轻快的场景,一个白云飘来的慵懒午后,诗人将醒未醒,然后话锋一转,诗人写到,“白云飘过来/就是去年的落叶,重新/回到树枝上”,下句,这轻飘飘的白云幻化成了“一群穿着白花棉袄的亲人们踩着青草尖/一寸一寸逼近自己的故乡”,这些匆匆返归的亲人犹如去年的落叶重回树枝,他们并非实存而是早已亡故,这一叶落归根的场景只是诗人的想象。“兰牙依客土”则是诗眼,身着白花棉袄的亲人可能是客死他乡的旅人,却只有在死后才能如云飘回故乡,轻盈白云背后承载的悲伤达到了极点。这是双重的返归,从异乡到故乡,从彼岸到此岸,从生到死,每个人都成了异乡客。故乡熟悉之人的渐渐消逝,终究让诗人意识到,自己成了故乡上的异乡人。在诗歌结尾,这些沉重的乡愁如泣如诉,如云降雨在诗人的心里,而返归故乡的羁旅之客“终于可以将自己骨缝里的疼痛/全部交付给更为辽远的天空”。诗人写故乡,是打捞日渐消逝的关于故乡人的记忆,而消失的人事在诗歌中重逢,成为诗人疗慰与修补自身的救赎。

白云如此之轻,但其背后承载的生之挣扎与离苦却如此沉重,轻与重之间产生了巨大的情感张力。诗人善于在轻盈的意象中折叠复杂而沉重的情感与哲思。比如大雪这一意象。大雪,原本是晶莹剔透反射微光的轻盈意象,在诗人这里,却往往与沉重的黑暗与死亡联系在一起。大雪,有时仅仅是增添萧瑟寒冷之意的背景,有时则是“内在经验的游荡者,需要在无欲的悲歌中缓慢返乡”,这里的大雪,毋宁说是诗人追寻那永无抵临精神原乡的纷繁思绪,徘徊在大地与天空之间,黑暗与白昼之间,生命与死亡之间,抵达与返归之间,痛苦与神性之间,是将说未说不可言明之境地。由此,这一故乡已然超脱地域与亲人,而是指向有关生之存在迷思的精神原乡,诗人的异乡者形象也变得显豁,所谓异乡的,在德语中意味着,往别处去,在前往……的途中,大雪在此成为大地上的异乡者对存在源头永恒追问的象征。

秋风来信,惟有故乡。诗人写故乡,是一片壮烈辽阔的北方景致,亦是打捞渐渐忘却的亲情记忆;诗人写故乡,是写当代异乡人的精神漂泊与流离,亦是追寻一个弥合了现实创痛与时代伤痕的理想精神家园。可以说,葛筱强这本厚厚的《秋风来信》,既是故乡之山川草木借由诗歌向诗人发出的召唤,也是诗人写给自己的救赎之信,更是诗人写给所有大地异乡者的存在之思。

(作者系安徽师范大学教师)

本版稿件未经授权严禁转载