李白的轻舟在大唐开元十三年(725年)春天驶出了故乡,东去的浪花顶托起那叶小小的木船,江流浩荡。眼前的景象令第一次出远门的李白心旷神怡。24岁的他,内心深处或许天真地认为,从此,人生之路也将顺水行舟一样写意而美满……

李白出川后经停的第一站是江陵(今湖北荆州)。在江陵,李白认识了道教大师司马承祯。司马承祯对李白很有好感,称他“有仙风道骨,可与神游八极之表”。李白还年轻,没有任何名气,除了梦想和才华,一无所有。好比我们对一个孩子的表扬往往会改变他的人生一样,司马的表扬也令李白激动。为此,他写下了《大鹏遇希有鸟赋》,把自己比喻为大鹏,把司马比喻为稀有鸟。那只李白想象中“一鼓一舞,烟朦沙昏。五岳为之震荡,百川为之崩奔”的大鹏,从此成为李白坚定不移的精神自况——终其一生,他是如此渴望像大鹏那样搏击云天,扶摇万里。

登黄鹤楼

眼前有景道不得,崔颢题诗在上头

初次漫游的青年李白由江陵来到江夏(武昌),耸立于长江之滨的黄鹤楼,自然不会忽略。

李白登临的黄鹤楼自然不是如今的样子,甚至不在如今的位置,而是更靠近长江——20世纪修建大桥,黄鹤楼楼址作了移动。这座始建于三国时期的名楼命运多舛,多次被毁,又多次重建。1884年,黄鹤楼毁于大火,此后一百余年,黄鹤楼只是一个令人追思的遗址。我们现在见到的黄鹤楼重建于1985年。三楼一座大厅的墙上绘有众多登临黄鹤楼的名人,李白当然是必不可少的一位。

登临送目,必然有诗。李白读了壁上所题的崔颢的七律后,竟然没动笔,感叹说:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”这个故事说明两点,其一,崔颢的诗的确好,至少这首黄鹤楼,令诗仙也扼腕称赞;其二,后人认为李白一生自负,几乎到了目中无人的地步,以他对崔颢作品的表现观之,并非如此。

古人云:“四渎长江为长,五湖洞庭为宗。”意思是说长江、黄河、淮河、济水四水,数长江最长;洞庭、鄱阳、太湖、巢湖、洪泽五大淡水湖,以洞庭为首。这不仅是就洞庭湖当时面积最大而言,也与洞庭湖在文化史上的重要地位有关。这片浩荡的湖水和屈原、李白、杜甫、白居易、刘禹锡、韩愈、李商隐、孟浩然、范仲淹等光辉的名字连在一起。

李白漫游的脚步数次抵达洞庭湖,他的目光几度注视八百里洞庭浩渺的烟波。第一次是他出蜀后的壮游。在荆楚期间,他遇到了同样来自蜀中的友人吴指南,两人结伴同游潇湘。愉快的旅程很快因吴指南的暴死戛然而止。李白第一次感觉到生死如影随形。擦干眼泪,他把吴指南暂葬于湖边,尔后东下。三年后,李白再次前往洞庭湖,把吴指南安葬在武昌附近。

很多年过去了,当李白不再年轻,他龙钟的脚步还将重合青春的脚步。那是他被流放夜郎遇赦后,他还会来到洞庭湖边,登临那座古老的楼。

登岳阳楼

杜甫的沉郁,李白的高蹈

时至今日,几度兴废的岳阳楼依旧屹立于洞庭湖边。登楼远眺,眼前还是北宋政治家、文学家范仲淹描绘过的景象:“衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际崖,朝晖夕阴,气象万千。”

当李白初次登楼时,那种带着惊讶的喜悦在他诗里触手可及。那时他还年轻,年轻得没有经历过任何挫折,年轻得有些目中无人。然而,命运始终是一个不讲游戏规则的对手,它最擅长的就是翻手为云,覆手为雨。

多年以后,当年的翩翩少年须发如雪,洞庭湖仍旧水光接天。在与时间的比赛中,除了大自然,没有人能获胜。李白如此,我们亦然。

大历三年(公元768年),李白去世六年,杜甫也是风烛残年,他登上了李白数次登临的岳阳楼,写下了那首沉郁悲凉的五律。与杜甫不同,李白晚年的岳阳楼是这样的:

刬却君山好,平铺湘水流。

巴陵无限酒,醉杀洞庭秋。

君山是洞庭湖无数岛屿中最知名的一个,从岳阳楼望过去,它像是在水天交接处浮动,极为引人入胜。然而在李白看来,举目风景的君山还是不要为好——把它划掉的话,湘水就畅行无阻地平铺远流了;整个洞庭湖倘若用来盛酒,足以醉杀无边无际的秋天。

奇特的想象不减当年。虽然遭遇了种种苦难与不测,李白依然葆有一颗孩童般的好奇心。与杜甫的沉郁悲壮相比,李白把人生的苦难统统过滤,他让我们只看到自然的瑰丽与想象的高远。

登凤凰台

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁

暂厝了吴指南后,李白独自上路。李白此次壮游有一个大致的目的地,那就是剡中。当他从湖北境内又一次出发时,他在诗里写道:“此行不为鲈鱼鲙,自爱名山入剡中。”

剡中是哪里呢?即历史上的剡县,也就是今天浙江嵊州及周边地区。这一带山海相接,景色清幽,尤其自魏晋以来,高人逸士多汇于此。李白一生最敬佩的先辈诗人谢灵运,其家族就在这里有大片庄园。

李白并不是直奔目的地而去的。他顺江东下,一路走走停停。首先,来到庐山,在感叹了庐山瀑布乃银河落九天后,他来到金陵,即今天的南京。

一生中,李白多次前往金陵,也多次凭吊不同的江山遗迹。第一次到金陵时,李白还年轻,有的是时光,有的是金钱,也有的是豪情和酒兴:

风吹柳花满店香,吴姬压酒唤客尝。

金陵子弟来相送,欲行不行各尽觞。

请君试问东流水,别意与之谁短长。

流放夜郎遇赦,已到晚年的李白又一次来到金陵,他登上了一座著名的古台,即因他的诗篇而名扬至今的凤凰台。

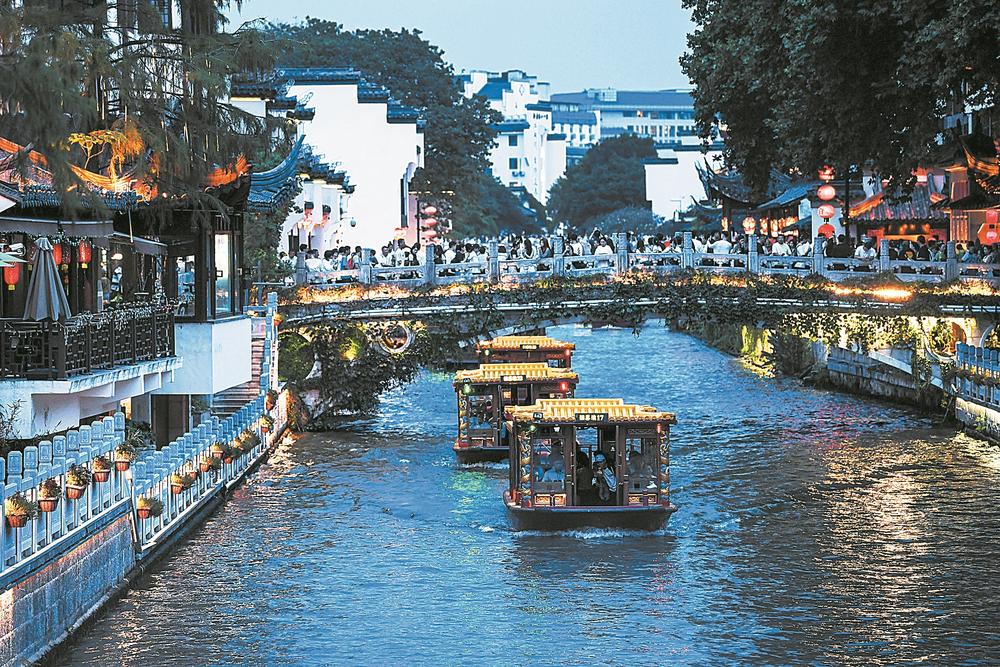

凤凰台的得名,据说是南朝刘宋时期,有三只凤凰飞临城西的小山。为了纪念这一祥瑞,人们修建了一座高台,称为凤凰台。凤凰台所在的小山,称为凤凰山——今天南京南部的百家湖边,有一座圆形高台,上面竖着三只巨大的红色凤凰雕塑,人们把它称为凤凰台。但它并非李白所游的凤凰台。李白笔下的凤凰台遗址在夫子庙西侧的秦淮河畔——更具体的位置,有人说在一所校园内。那年,李白登罢凤凰台,留下了七律:

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

浮云蔽日,长安不见,人生的种种不得意让豁达的诗仙也未免愁闷滋长。当他历尽沧桑,脚步遍及大半个中国却一无所获时,他终于生出了三十余年如一梦、此身虽在堪惊的恍惚。

进入婚姻

问余何意栖碧山,笑而不答心自闲

南京之后是扬州,然后深入剡中。镜湖、若耶溪、王右军故宅,到处都留下了他的屐痕。

726年晚秋,李白从剡中回到扬州,兴尽悲来,陷入了此前很少有过的忧伤——年轻的他,因家境殷实,带着大笔盘缠,甚至还有一个书童随行服侍,然后一路上纵情挥霍,“曩昔东游维扬,不逾一年,散金三十余万”。除了自己消费,还仗义疏财:“有落魄公子,悉皆济之。”

钱不是万能的,没有钱却是万万不能的。雪上加霜的是,钱花得差不多时,人也病了。窘迫中,他突然怀念他的老师赵蕤。然而老师远在故乡,根本没法帮他。

最终,帮李白的是一个叫孟荣的朋友。孟荣系江都县丞,李白尊称他孟少府。孟少府给了李白一笔钱,并请医生为他诊治。病中,豪放的李白变得敏感,那个深秋的夜晚,他写下了那首广为传诵的《静夜思》:

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

孟少府还为李白指明了另一条更长远的路:给他介绍了一门婚事。他觉得,26岁的李白应该结束漫游成家立业了。

李白听从了孟少府的建议,于727年春天离开扬州。他的客船溯江而上,去往一个叫安陆的小地方。

十多年前,围绕谁才是名副其实的李白故里,江油和安陆有过一次影响甚大的争论。当年工商部门却判定:安陆使用李白故里不侵权。之后不久,甘肃又提出李白故里在天水——加上吉尔吉斯斯坦,李白故里一下子有了4个!

如同江油一样,安陆也是一座小城。历史上,安陆忽而称安州,忽而称安陆,忽而为州治,忽而为郡治——不论哪一种,其行政级别都比今天的县级市要高。并且,唐宋时安陆处于繁忙的交通线上,“北控三关,南通江汉,居襄、樊之左腋,为黄、鄂之上游。水陆流通,山川环峙”。

又是一个春天的下午,我出了安陆城,向西北而行,不到20公里,进入翠黛的山中。山名白兆山,但我更喜欢它的另一个名字:碧山,它来自李白的一首诗:

问余何意栖碧山,笑而不答心自闲。

桃花流水窅然去,别有天地非人间。

如今的碧山,或者说白兆山,建成了李白文化旅游区。1000多年前,李白从扬州来到碧山,不久,他按孟少府的介绍,作了许家的女婿。

许氏是李白一生中有据可考的四个女人之一,四人中分别有两位正室,即许氏和后来的宗氏;另两位没有名分,一为刘氏,还有一个姓也没留下,因是鲁郡人,后人称作鲁妇。

安陆周遭几百里,许家都是声名显赫的官宦世家。许氏的祖父许圉师曾官至宰相,而许圉师的六世孙乃晚唐诗人许浑,“溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼”是他的名句。

可以说,李白一生都在为他的远大政治理想寻找前途。按理,唐代科举已成形,学而优则仕乃社会共识,李白应像同时代的王维、崔颢、祖咏、王昌龄等人那样应科考,金榜题名后取得入仕机会。但李白从未参加过科考。

原因其实很简单。唐朝规定“刑家之子,工商殊类”,不得参加科考。李白的商人家庭出身,决定了李家虽然有钱,却没有社会地位,连科考的资格也不具备。所以,李白必须另辟蹊径。

无论怎么看,李白的两次婚姻都带着浓厚的功利色彩,正是他试图另辟的蹊径之一。李白入赘许家,尽管赘婿地位低下,在唐代却很流行——其中很大一部分赘婿都是出身寒微的读书人,“权贵之家,往往以女招赘士人,而士之未达者,亦多乐于就赘,借为趋附之梯。”

李白也希望通过入赘许家,获得一张趋附之梯,从而实现他自比管乐和诸葛的政治理想。

三十未立

浮生若梦,为欢几何

入赘许家前,李白去了一趟距安陆不远的襄阳。与襄阳城一江之隔的汉水东岸,有一片连绵的低山,望之蔚然而深秀。李白时代,山中住着一个著名隐者,即田园诗人孟浩然。

其时,比李白年长十二岁的孟浩然已是成名大诗人,作品风靡天下,骄傲如李白,也毫不掩饰对他的敬仰,“吾爱孟夫子,风流天下闻”。查《李白全集》可知,他一共为孟浩然写了五首诗。孟浩然集中却找不到回赠李白的。不过这并不妨碍孟浩然在李白心中的崇高地位,因为,隐逸的孟浩然其实代表了李白人生目标的另一半:一半是申管晏之谈,谋帝王之术;一半是功成身退,弄舟江湖。孟浩然,正是后一半的代表。

见过孟浩然后,李白回到安陆与许氏成婚。这一年,李白27岁了,算是标准的晚婚青年。

李白对许氏的颜值很满意。他带着新婚妻子到安陆南边的应城泡温泉,称赞许氏“气浮兰芳满,色涨桃花然”。但新婚燕尔的李白似乎并不快活,主要原因是许氏的堂兄对他充满敌意,不断诋毁他。李白只好说服许氏,从城中的许氏大宅搬到白兆山。

李白希望借助许家人脉进入仕途的梦想,最终看来,也只是梦想罢了。按李白后来的自述,首任安州都督马公很欣赏他,但这自述有夸大嫌疑——马公原本有权向朝廷推荐李白,却没有这样做。李白说,马公的手下长史李京之曾听到过马公对自己的称道,但李京之对李白却没什么好感。有一晚李白与友人喝醉了酒,午夜回家路上看到李长史的车驾,冒失地冲上去想打个招呼,马受了惊,差点把李长史丢翻在地。李白的行为不仅冲撞长官,且违反宵禁。由于许家的声望,他没有受皮肉之苦,却不得不写了一篇低三下四的书信向李长史认罪——这就是收录在李白全集中的《上安州李长史书》。

大多数人的印象里,李白不畏权贵,狂放不羁,用杜甫的说法是“天子呼来不上船,自称臣是酒中仙”。但读他给李长史的信,这种印象将被颠覆,你甚至会怀疑,这些诚惶诚恐的文字,真出自李白之手吗?他在信中自贬妄人,“南徙莫从,北游失路”,如对方原谅他的“愚蒙”“免以训责”,他将不惜性命回报,以此“谢君侯之德”。

此事不久,李长史调离,裴长史来了。李白赶紧又给裴长史写了一封信,希望他向朝廷举荐自己。信中,李白自我表扬了一番后,对裴长史进行全方位不留死角的吹捧。但即便从李白带有褒义的描写来看,裴长史也非善类:“月费千金,日宴群客。出跃骏马,入罗红颜”——差不多就是一个天天狂喝滥饮、左拥右抱的酒色之徒。李白还写了民谣把吹捧进一步深化:“宾朋何喧喧,日夜裴公门。愿得裴公之一言,不须驱马将华轩”——颇像他后来吹捧韩朝宗时写的另一句民谣:“生不用封万户侯,但愿一识韩荆州。”李白想用这种方式给自己的人生带来转机,转机却没到来。裴长史毫无反应。

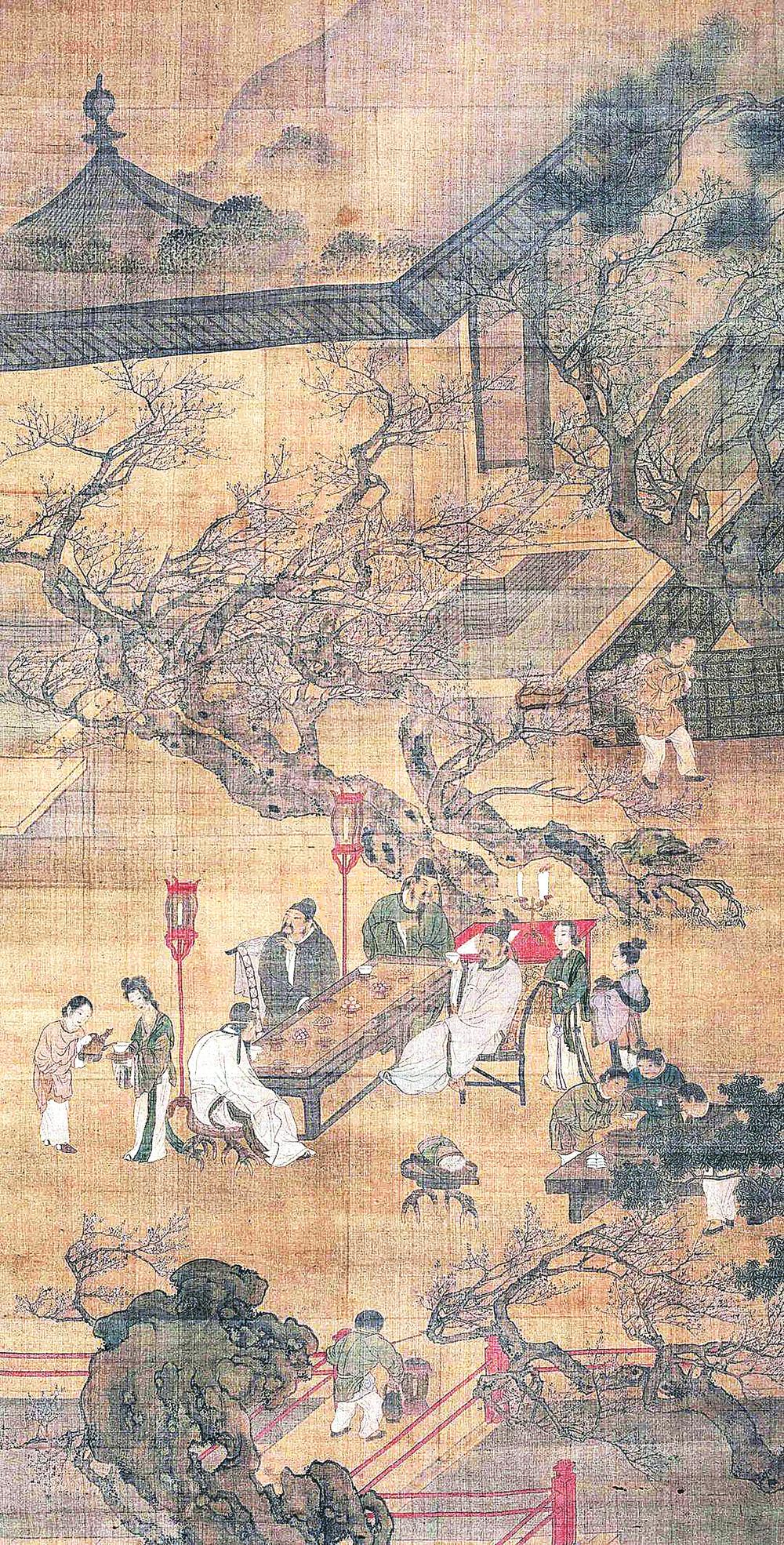

李白留下的作品中,有一篇不到150字的散文,最能体现他的人生态度。那就是《春夜宴桃李园序》:

夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。而浮生若梦,为欢几何?古人秉烛夜游,良有以也。况阳春召我以烟景,大块假我以文章。会桃花之芳园,序天伦之乐事。群季俊秀,皆为惠连;吾人咏歌,独惭康乐。幽赏未已,高谈转清。开琼筵以坐花,飞羽觞而醉月。不有佳咏,何伸雅怀。如诗不成,罚依金谷酒数。

那是一个美丽的春天,在桃李芬芳的园里饮酒赋诗,兴尽悲来,叫人想起人生的短暂和世界的偶然,最后,只有劝君更尽一杯酒。

这座美丽的桃李园就在安陆,这里见证了他的快乐和忧愁。李白快到而立之年了,功业未建,只能写些不能安邦济世的诗文。这于从小就渴望出将入相的李白而言,桃李花开的春夜未必尽是欢乐。或者说,欢乐的尽头是莫名的忧郁。

在安陆这个小地方看不到希望,只有去首都长安了,就像在给裴长史的信中说的那样:“西入秦海,一观国风。”

本版撰文 聂作平 图片 据新华社 余力