府河以东,沙河之滨,有一片约16.4平方公里的区域,曾被称为“东郊”,是成都最早、最大的工业集中发展区。

视线向南,兴隆湖畔,天府绿道上欢歌笑语,成都科学城错落有致,一批重大项目和创新平台拔节生长。

位于中国西南的成都,在改革开放的浪潮中,不断更新。

城绿相合,聚人兴产,如今,以建设践行新发展理念的公园城市示范区为统领,一张新时代高质量发展的天府画卷徐徐铺开。

【老报道】

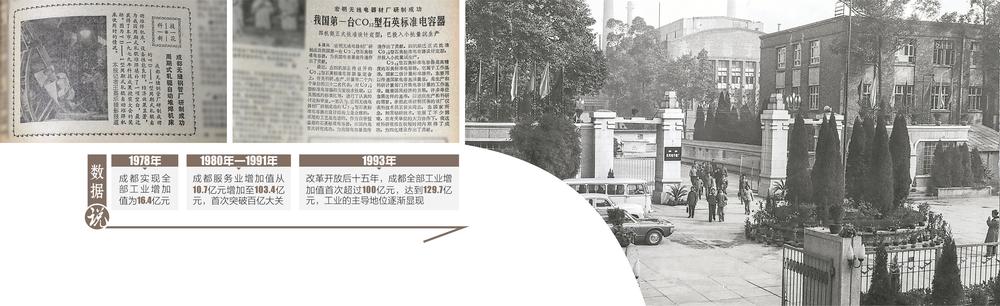

热火朝天的东郊 推动成都成为中国工业大后方

新中国成立初期,全面建设社会主义的激情点燃了成都东郊工业的火种。成都作为全国八个重点建设的中心城市之一,国家规划在这里建设以电子、机械、仪表工业为主体的大型工业区。

1980年4月19日,《成都日报》见证了成都无缝钢管厂成功研制周期式轧辊自动堆焊机床的关键时刻,这一突破填补了我国空白。同年7月28日,《成都日报》又刊发了新都机械厂在国内首创超硬材料立方氮化硼和滚轮式数控弯管机的报道……改革开放后,东郊企业翻开新篇章。

开放,让红光厂迎来新生

在红光厂的车间里,诞生了中国第一支黑白显像管、第一支投影显像管和第一支有电子工业“原子弹”之称的彩色显像管……印象中的红光厂,贴满了很多“第一”“首个”的标签,一句“北有首钢 南有红光”述说着厂里的高光时刻。

但在李铁锤当厂长的头一年,拥有近5000人的红光厂,账面上的利润仅有2000多元。

李铁锤从22岁走进红光厂,当过技术员、车间副主任、厂工会副主席,最终在1983年挑起了全厂的大梁。

“上世纪80年代初,厂里还有9年没见效益的显像管玻壳线,每月要‘报销’28万多元。池炉不停地烧,工人心疼,李铁锤也痛心疾首。”在红光厂工作了40多年的杨春燕回忆起这段往事,一直摇头。

1983年12月,经过考察、分析、比较,李铁锤决定从国外引进急需技术和设备,改造旧的玻壳线。

他这一“锤”,在厂里激起了新旧矛盾的火花,有信心的人屈指可数。

但这一切,挡不住坚持技术改造的李铁锤,他带领红光人冲破“围墙”,大干一场。仅1年零8个月,新的玻壳线建成投产,1986年通过国家验收,当年出口创汇,年创利4000多万元。

20世纪90年代,红光厂迎来了最辉煌的时刻,年销售收入超过10亿元,实际利润2亿多元。

大胆地试,大胆地改

1992年4月24日,《工人日报》以“时代弄潮儿”为题,报道了李铁锤的事迹,并配发了《大胆地试,大胆地改》的评论员文章。

李铁锤用改革“救活”了一座厂。成都,也在改革开放的春风中,开始了新的尝试。

1978年,国务院批准成都无缝钢管厂、四川化工厂等6家国营企业,率先进行“扩大企业自主权”试点,成为国有企业改革乃至城市经济体制改革起步的标志。1982年,市委市政府印发通知,给予企业生产、经营等14项自主权,此举在全国和全省领先。

东郊工业区,曾是成都工业的重要基础和主要支撑,工业总产值一度占全市的50%以上。但随着城市化进程的加快,原有产业布局已经不能满足城市发展的需要。

新世纪钟声敲响后,经过一番“腾笼换鸟”,成都三次产业结构首次实现“三二一”结构转型。从2001年开始,成都对东郊工业区进行结构大调整,对160余户规模以上工业企业实施大搬迁、大改造。

当年的无缝钢管厂厂区,如今已经变身为高楼林立的“天府门廊”,而红光厂的旧址,也被成都传媒集团以工业遗存保护的模式改建成了“东郊记忆”。

高大的锅炉罐体和工业烟囱、充满情感记忆的红砖厂房、具有工业符号感的构筑物……成都传媒集团东郊记忆对不少成都人来说,代表着一段经典岁月的记忆。这里引入市场专业化运营机构,活化运营管理方式,凝聚城市青年力量及创意品牌,打造出复合型的新兴消费空间及场景,再度焕发青春活力。

【新故事】

高质量发展的公园城市 城市发展的“理想坐标”

城市的东边,充满荣耀与回忆的文化产业园成为潮流涌动的地方;南边,工业向园区集中,推动产业集聚发展,成都逐渐呈现出产业经济错位发展的态势。

成都,“公园城市”首提地,人口超过2000万,GDP站上2万亿元台阶。如今,以建设践行新发展理念的公园城市示范区为统领,成都探索山水人城和谐相融新实践和超大城市转型发展新路径, “公园城市”画卷渐次铺展。

建圈强链

大力推进新型工业化

40多年前,李铁锤带领红光人“大干一场”的阵势与雄心,是改革开放初期“锦江春色来天地”的生动缩影。

40多年后,同样是工业加速发展,却有了迥然不同的场景:一个个数字化、智能化无人车间,处处散发着科技的气息。

在通威太阳能(金堂)有限公司,长达300米的生产线上,上百台机器像一支训练有素的军队,列队整齐,根据自己的分工有序忙碌着。

“智能机器人的使用,可使用工减少60%以上,生产效率提升160%以上,能源消耗降低约30%。”制程整合部部长漆刚介绍说。这些数据,足以证明“5G+光伏智能制造”的优越性。

踏着改革开放的时代节拍而生,从农业跨界光伏,40余年风雨兼程,通威这家诞生于成都的企业,已从当年的一粒种子成长为参天大树,上榜世界500强。

独木不成林。经济学家常把一家龙头企业比作一棵大树,把产业集群比作森林。一家企业不是地方产业的全貌,产业聚企成链、集链成群才能“枝繁叶茂”。通威的进阶之路背后,是成都新型工业化的稳步推进,是现代化产业体系的加速崛起。在新发展理念指引下,成都正走出一条中国式现代化城市发展道路,加快构建“人城境业”和谐统一的城市形态。

兴隆湖畔

“国之重器”毗邻而生

一句“雪山下的公园城市”,描绘的是成都的美好,也是生活在成都所能遇见的未来。

今年3月,海归博士李治用一段理工科式的“浪漫”描述了他与这座城市的未来——科技创新决定了一个地区或城市能够达到的高度。在城市上空,一项科研是一个点,如果把一群科创的人和团队聚在一块儿,就会有很多的点支撑起来。一个点衍生出研发到生产的一条链,多点成多链,最后编织成网,这张网就能把整个城市的发展水平全面拉升起来。

李治所在的清华四川能源互联网研究院,位于兴隆湖畔。数千亩湿地一望无际,水天一色,勾勒出一幅水清、岸绿、业兴、人和的画卷。

生态之美,只是一部分。在此集聚的“国之重器”,更显活力之美。如李治所言,它们串联拉升起城市的发展水平——

成都科创生态岛作为成都市创新成果转化的重要平台,正加快建设;凤栖谷科技创新成果转化基地计划着将工厂“搬上楼”,打造一栋楼就是一条产业链的新模式;成都超算中心的超级计算机全速运转,10亿亿次/秒的最高运算速度为30多个领域提供充沛的算力资源;充满科幻意味的“人造太阳”不断刷新纪录,试图提供解决能源危机的最优解……

2021年6月7日,天府兴隆湖实验室和西部(成都)科学城一同揭牌,这是成渝地区双城经济圈建设征途中具有标志性意义的大事;2022年2月,中国科学院成都分院迁至科学城园区;当年底,天府锦城实验室、天府绛溪实验室、成都前沿医学中心陆续揭牌,“大国重器”齐聚兴隆湖畔。

放眼成都,从歼20到国产C919大飞机,从“天宫二号”到“蛟龙号”,从“华龙一号”核电设备到世界上首款采用高温超导技术的磁浮工程样车,近年来,一批批基础性、战略性、前沿性的大科学装置陆续启动,为一项项创新突破提供了强有力的支撑。在这些举世瞩目的“国之重器”背后,成都力量几乎从未缺席。

工作日午后,中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所副研究员蒋豪,喜欢在波光潋滟的兴隆湖畔散步。“单位楼下就是公园和美景,旁边就是产业链上的合作伙伴,这样的城市,怎能没有吸引力?!”

成都日报锦观新闻记者 李艳玲 吴喆

摄影 胡大田 吕甲 熊一凡

制图 申娟子