□华子

伦刚,这个名字对于大多数读者而言,可能还很陌生,甚至会被视为诗坛新人或小辈。殊不知过去三十多年间他一直在埋头苦干,在文史哲经典的崇山峻岭中遍采奇珍异宝,在简陋丰实的书房奋笔疾行。佳作在几个重要刊物上亮相,特别是经《诗刊》和诗人、翻译家赵四先生推出几组木雅藏地诗歌后,很快引起了诗坛关注。《木雅藏地》里的诗,有如伦刚的名字和性格,坚韧、古拙、深情、凌厉,诗意势大力沉或奇俊轻逸,风格富于变幻而卓然独立。他将叙事、抒情、修辞和议论“四位一体”熔于一炉形成合力,荦然自成,俨然开创了一种雄健的诗歌书写。

诗歌的叙事是删繁去蔽还原真相的沙里淘金。诗歌的抒情既有表情达意,也有语音、韵律、节奏组合出来的歌唱性。诗歌的修辞虽一直争议不断,但从古至今没有一个好诗人能真正离得开躲得掉。叙事、抒情和修辞原本是中外诗歌古老而伟大的传统,它们之间相辅相成相得益彰,我认为不是继承不继承的问题,而是有没有能力使之焕然出新的问题。诗歌的议论则需要真知灼见和现代性作支撑,也需要叙事、抒情和修辞来铺垫、圆融和助飞,否则就会走路不稳吃相难看。“四位一体”的诗歌写作就是在继承弘扬和集大成的基础上探索现代性。

阅读伦刚诗集《木雅藏地》,很容易想到梭罗和《瓦尔登湖》。一般观点认为,是瓦尔登湖成就了梭罗。梭罗来瓦尔登湖之前,其实已是一个底蕴和笔力极为了得的作家和哲学家了。如果梭罗事先没有穿透万物的雄厚积淀,何以能在瓦尔登湖隐居两年就能写出令他名满天下的作品。瓦尔登湖是梭罗早已物色好的修道器和载道器。同样道理,我们也不要因为木雅藏地巨大的神秘力量而忽略了伦刚之前的旷世修为。

《翻越子梅垭口》是伦刚进入木雅藏地写作的第一首诗:“嗅着马粪,胸中燃起普普通通的油灯的微光/佛啊,接纳万物吧/我下山去了,踩响石子/把我献给草吧,让马把草吃掉/你看,马脖子上的铃铛声不可见地引导我。”如果伦刚之前没在诗歌、佛学方面有相当的储备,他一开始就能写出这样发人深省的佛家感悟来吗?

我之所以强调梭罗和伦刚的有备而来,是因为中国诗坛似乎蔓延着一种投机取巧小富即安的心理和氛围:月亮成就了李白,草堂成就了杜甫,辋川成就了王维,黄州惠州儋州成就了苏东坡,西部高原成就了昌耀,麦地成就了海子,马鞍山成就了杨键……形成了“✕✕地成就了✕✕诗人”的成功学。某地某物对于一个诗人的缘分和加持固然重要,但我们是否太过功利地看重一城一池的侥幸与得失,是否太过耽于懒惰与幻想而放松了自身的磨砺和能量的蓄积,因此很难探底一个诗人取得成功的深层原因。说得直接一点,我们是否普遍缺少高远开阔的志向和负重前行的定力。事实是,伦刚来木雅藏地之前之后,都经历了艰苦卓绝的漫长修炼。

1988年伦刚入大学,开始醉心于小说和散文的读写,我至今记得他第一次给我看他的作品是一部中篇小说,题目叫《奔路》,从语言到内容到结构,明显受伊凡·蒲宁的影响颇深(伊凡·蒲宁1933年获诺贝尔文学奖,是俄罗斯获此殊荣的第一位作家)。伦刚出生于苦寒的山村,父亲于他十一岁时过早离世,艰辛多舛的生活让伦刚对乡下的人事物积累起了太多刻骨铭心的体验。蒲宁的诗歌和小说《新路》《乡村》等作品力求语言的丰富、完美,描写具象严谨,大胆持重,引发了伦刚的强烈共鸣,似乎也预示了他今后的写作方向:从家乡蒲江到异乡木雅藏地,他要像普宁一样打通这条道路。

2010年,伦刚来到甘孜雪域高原的苦西绒。这令他熟悉又陌生,那么入心入魂,恍若神示。他尝试用自己的学识去攀缘惹哈厄洛神山,用书斋的经验和柔情去抚摸荒野万类和莲花湖的晨光。索伦·克尔凯郭尔说:生活中最美的部分,不是听来的,不是读来的,不是看来的,如果你愿意,它是过出来的。伦刚的深层意识与克尔凯郭尔是相通的。他不仅深入木雅藏地的大荒野、无人区,还走乡串寨,和木雅人一起生活、劳作、游荡。他已成格桑曲珠一家不可或缺的一员,彼此牵挂和往来,互为生活和精神的依靠。他苦心孤诣在自己的语言系统和思想体系里内化着这里的一切,同时这里的一切也潜移默化影响着他的语言系统和思想体系。他逐渐找到了独特的诗歌语言和表达途径,以崭新的视角正式开启了木雅藏地的诗歌写作。至此,伦刚每年都要二至四次来到广袤、荒寒的木雅藏地,每次都是十天半月,同木雅人一起背石建藏楼、修塔、耕作、放牧、采松茸、挖虫草、赶庙会、过风情节,在原始森林、无人区荒野孤身游荡……伦刚从中获得源源不断的灵感,汩汩不绝地创作木雅藏地的诗歌。“三粒松芽依附母体,自成宇宙/我盯视,俯身闻闻/坠入毁灭之神和生殖之神双重的气味”(《三粒松芽》)——伦刚的山峰也像三粒松芽一样,一点一点从汉语的母体和生活的腐质土中生长出来。

从家乡蒲江来到异乡苦西绒,就像从汉语的盆地一脚迈入木雅的深湖。打通两者之间的关口,伦刚有足够的智慧和能量。他从不站在木雅人生活生存的外围,或以“到此一游”的旅游观光客的身份,而浮光掠影地从某个概念出发、从某个意识形态出发,抒情化、浪漫化、神话化、口号化、审美化、空洞化、风景化地书写木雅藏地。蓝天、白云、草原、骏马、雪山、姑娘、小伙、青稞、青稞酒、酥油茶、神等——这些容易大众化的意象从不会在伦刚诗歌中空泛地出现,他会具体、自然地将人事、万类放入他的写作场域,进行心魂的共鸣和经验的重构,毫无强作的心灵生动地勾勒一幅幅生活、生命图景的心象。如“牛房”“火塘”“溪流”“森林”“雪峰”“酥油茶”“鸟鸣”“牦牛”“马儿”“青稞”“木雅话”“暴风雪”“木柴”“火塘”等意象无数次重复出现,但由于生活场景的转移变化,就从不与人重复之感,反而给我们提供了木雅人生活的多角度的时间感和空间感,让我们多层次了解木雅人的生命状态,并获得心灵的丰盛感受。

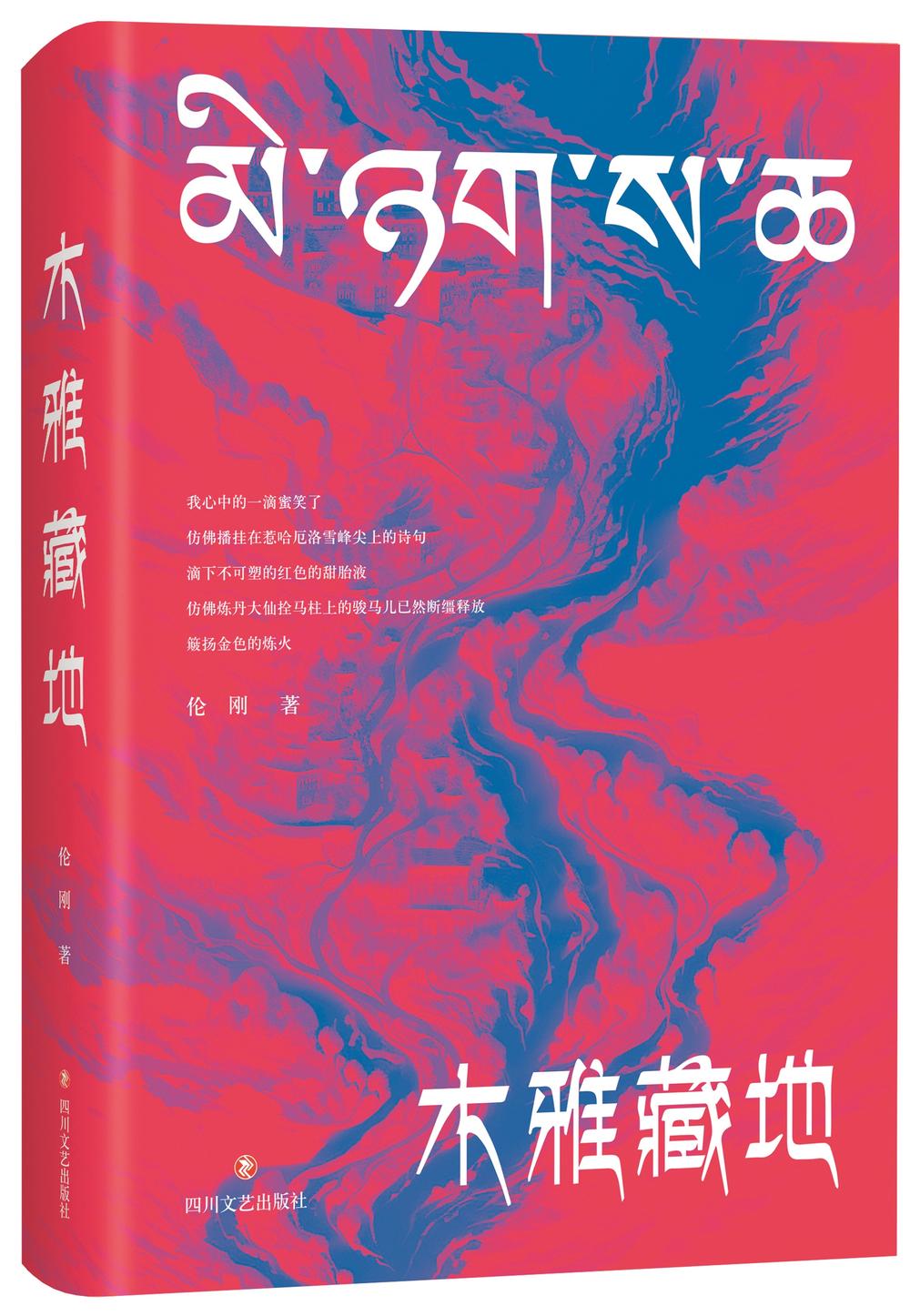

显然,伦刚已然拥有语言的巨磁,可以随心所欲探采异乡诗意的富矿。神圣的木雅藏地,伦刚已为之潜心写作了1000多首诗,厚重如砖头的诗集《木雅藏地》收入了其中305首,可谓蔚然壮观。

这个在川西高原和成都平原之间自由的穿行者,应该是目前最接近昌耀的诗人吧。在混沌喧嚣的诗坛背景下,他几十年如一日淡泊名利甘于寂寞镇定自若的文人品质,他广博精深的独立阅读,他“四位一体”极具创造性的成熟强悍可堪当代范式的诗歌写作,他发现、发掘、探索和诗意呈现异乡的壮举,他举一人之力为木雅藏地各类生物非生物建造的诗意的纸上博物馆,他的文人生活和诗歌孤旅,他还未广泛传播的1000多首木雅藏地诗歌和更多未面世的藏外诗歌,他正值壮年未来无可限量的书写……这些特点汇聚起来,注定也会生成一座诗歌富矿,给诗坛带来一种崭新气象,展现出影响久远的诗歌现象和文化现象。

华子,著名诗人,评论家