岁月不居,时节如流。2023年即将画上句点,这一年,成都依旧践行一座城市对市民的承诺,努力满足人民群众全方位全生命周期的健康需要——

全市新增三级甲等医疗机构5家,累计达到61家,数量位居全国前列;成功申报国家级临床重点专科2个,累计达到6个;成功创建首批全国婴幼儿照护服务示范城市;在清华大学《清华城市健康指数2023》评价中从优质级晋级为引领级城市;大运会医疗卫生应急保障和传染病防控工作得到国际大体联、国家卫生健康委和国家疾控局的高度肯定……

挥别2023年,我们用那些奋斗的足迹、突破的瞬间将岁月装订成册。迈进2024年,从“突破”到“深化”、从“率先”到“胜势”,推进健康城市建设 ,万事皆可期。

关键词 成都大运会医疗保障

国际大体联高度赞誉专业高效

成都大运会女子一万米比赛进行到第七圈时,哥伦比亚选手阿里斯蒂萨瓦尔在经过补水点后突然倒地,这让现场观众的心一下子揪了起来。在场内医疗点驻守的成都双流区第一人民医院医护人员立即赶到她身边,迅速将她送上了等候在出口处的救护车。

一场大型国际综合赛事的举办,医疗救治是保障工作中必不可少的一环,它既可以为运动员和代表团的健康保驾护航,也是城市办赛能力的体现。从赛前的筹备、调度、演练,到赛时的统筹、运行、保障,成都聚焦“赛事城市联动、科学布局力量、高效组织救治”的原则,坚持生命至上、专业高效,全力做好大运会医疗保障工作。

“专业高效的医疗救治工作得到了国际大体联的高度赞扬,他们称‘医疗卫生整体保障水平达到了奥运会的保障标准’,并多次得到了患者的衷心感谢。”8月7日,成都大运会服务保障专场新闻发布会上,大运会执委会保障部专职副部长尹建介绍医疗保障相关工作时说道。

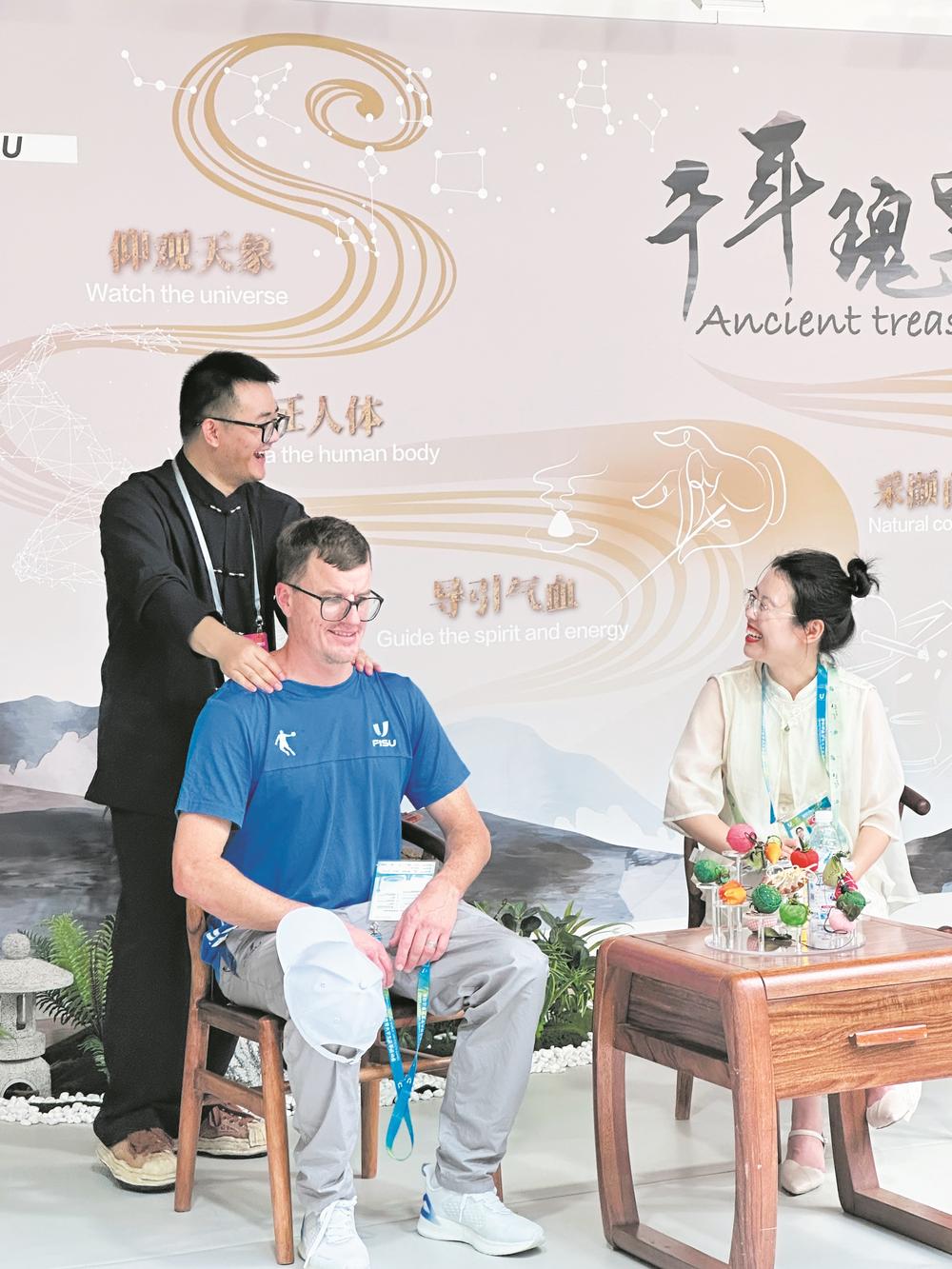

市卫健委还在大运村、主媒体中心、医疗中心等地设置中医药文化展示区、体验区,让更多国际友人了解中医、相信中医、热爱中医,推动中华文化更好地走向世界。

关键词 公立医院高质量发展

三甲医院数量位居全国前列

近日,国家妇产疾病临床医学研究中心四川分中心授牌仪式在成都市妇女儿童中心医院隆重举行,标志着该院妇产学科建设已融入国家中心创新网络体系之中,正式迈入“国家队”行列。

“这在全省妇产领域也是里程碑式的突破。”市卫健委党组书记、主任杨晓涛认为,此举将有力推进市妇女儿童中心医院与国内国际医疗机构的高位链接,也将进一步辐射带动全市乃至区域妇产疾病医疗服务水平提升。

聚焦“幸福城”建设,持续提升群众的就医获得感、安全感、幸福感。2023年,我市优质医疗服务供给持续提升,全市新增三级甲等医疗机构5家,达到61家,三甲医院数量位居全国前列。成功申报国家级临床重点专科2个,达到6个。市四医院精神病学等10个专科进入中国医科院科技量值学科百强榜,市妇儿中心医院小儿内科、市公卫中心结核病学进入复旦大学医院管理研究所排行榜西南地区专科声誉榜前5强。以构建“一超两强多一流”新格局为目标,推动公立医院高质量发展,工作成效获得四川省人民政府办公厅督查激励通报。

关键词 共建共享

成渝、成德眉资检查检验结果互认

交通事故之后的紧急救援是挽救生命的重要环节。9月26日至27日,成都市急救指挥中心牵头召开“2023年成德眉资急救中心主任第二次联席会议”,就打破区域壁垒、优化交通救援,推动成德眉资毗邻区道路交通伤紧急医学救援工作的协同联动进行联合会商。

会议提出,成德眉资4地将加强四地毗邻区紧急医疗救援协同工作,探索推进四地道路交通伤跨区域转送病人及运用5G信息技术,实现多学科专家远程会诊。

不仅如此,我市围绕成渝地区双城经济圈建设,制定出台《推进成渝地区双城经济圈卫生健康一体化发展暨区域卫生健康事业协同发展工作方案》等,实施“成渝采供血信息系统互联互通”“成渝妇幼健康‘蓉渝通’平台”等5个合作项目。川渝两地进一步扩展互认机构291家、互认项目扩展至112项,成德眉资四地进一步将互认机构扩展至154家(成都95家)、互认项目扩展至138项。还创新绘制了成德眉资医养结合线上地图,打造成德眉资医养结合健康养老服务圈。

关键词 优质医疗资源扩容布局

已组建紧密型县域医共体22个

相对于城市中心城区,个别区(市)县尚无三甲医疗机构,优质医疗卫生资源不足,医疗服务能力不强,如何破解?我市给出的答案是:医疗卫生重大项目立项、医疗卫生基础设施布点向郊区新城重点片区倾斜;引导一批市级高品质、特色专科医疗机构开设分院辐射重点片区;实现“三甲”医疗机构全覆盖。

就在11月上旬,市卫健委联合市医保局印发了《支持郊区新城卫生健康事业高质量发展若干政策措施(试行)》,支持推动郊区新城优质医疗资源扩容下沉。目前,我市已组建紧密型县域医共体22个,实现县域内基层医疗卫生机构全覆盖。并持续改善基层服务条件和水平,彭州市人民医院、简阳市人民医院等10家医院入选国家卫生健康委“千县工程”名单。

在促进家庭医生团队和 “微网实格”双向融合方面,我市已组建家庭医生团队3443个,并深入开展“优质服务基层行”活动,全市94.6%的基层医疗卫生机构达到基本及以上标准,受邀在全国“优质服务基层行”经验交流会上推广“成都经验”。

关键词 清华城市健康指数

从优质级晋级为引领级

10月31日,“中国新型城镇化理论·政策·实践论坛2023”城市健康专题论坛暨《清华城市健康指数2023》发布会在清华大学举办。论坛上,《清华城市健康指数2023》年度评价成果正式对外发布。

这是自2020年启动以来,“清华城市健康指数”连续4年给中国城市进行“健康画像”。“画像”的依据是健康服务、健康产业、健康行为、健康设施、健康环境、健康效用六大评价板块,下设具体17个评价领域和39项评价项目。

成都在《清华城市健康指数2023》评价体系的大城市组上升3名、位居第7名,在175个中西部地区城市位列第一,从优质级晋级为引领级城市,并受邀在发布会上作经验交流发言。

“成都市委、市政府历来高度重视‘大卫生、大健康’工作,贯彻落实‘健康中国’战略,努力探索将健康融入所有政策的实现路径。”市卫健委相关负责人表示,成都的主要做法是:树立健康理念,制定城市健康政策;建设健康细胞,绘就城市健康底色;创新健康服务,培育城市健康人群。

关键词 智慧医疗

覆盖面最广、覆盖人口最多

5月7日,随着最后一方混凝土的浇筑,成都市紧急医学救援中心项目宣告封顶。全面融入“智慧蓉城”“平安成都”建设,该中心投用后,将大幅提升城市突发事件应急处置和紧急医学救援能力。

说起就医体验的提升,许多人认为是医院就医环境的改善,但对市二医院来说,为广大市民提供安全、方便、快捷的智慧医疗服务缺一不可。医院5G急救车实现远程视频诊疗同步传输检查数据,上车即入院。

2023年以来,为更好地改善就医服务感受,我市把智慧医疗融入智慧蓉城“1+4+2”的总体部署,聚焦群众看病就医急难愁盼问题,打造就医场景“一卡通”、检查检验结果数字化互联互通共享等系列智慧医疗场景。

就医场景“一卡通”在全国率先解决了电子健康卡无金融支付功能的难点,实现电子健康卡和电子社保卡互联互通互认目标。首批11家试点医疗机构正式上线后,通过试点扩面,第二批18家扩面机构已在年底前完成部署。

检查检验结果数字化互联互通互认场景建设,则通过打造市级医学检查检验共享平台,实现医疗机构之间检验检查数据互联互通共享,着重解决患者就医重复检查、携带报告不便等痛点问题。

关键词 0—6岁孤独症心理关怀

共同守护“来自星星的孩子们”

人们将自闭症患者称作“星星的孩子”。听起来很美好的一个形容,实际意思是他们生活在自己的世界,对外界的反应不敏感,可能会伴发其他的发育问题,不管是对患儿还是家庭,这都是一件沉重的事。9月7日,“成都市0—6岁儿童孤独症筛查干预服务项目”启动仪式在彭州市妇幼保健院举行,标志着这项工作进入全网络、强规范、高质量发展的新阶段。

2012年,市卫健委开始搭建0—6岁儿童孤独症筛查干预工作体系。2016年,与市残联联合印发《关于加强0—6岁儿童残疾筛查工作的通知》,开展包括孤独症在内的儿童残疾筛查。2022年,印发《成都市健康儿童行动提升计划实施方案(2022-2025年)》,提出加强儿童心理行为发育监测与评估等工作。

今年7月31日,市卫健委印发《成都市0—6岁儿童孤独症筛查干预工作方案(2023年版)》,健全了全市0—6岁儿童孤独症筛查干预服务网络,推动实现全流程干预管理,进一步提升筛查和干预效果。下一步,市、县两级卫健部门以及相关医疗机构将共同守护“来自星星的孩子们”。

关键词 孕产妇抑郁症筛查

她们生活在一个温暖安全的城市

“我们不仅要治病,更要关注孕产妇身心健康,充分体现健康成都、幸福成都的服务理念,让孕妈妈们生活在一个温暖、安全的城市。”随着市卫健委印发《成都市孕产妇抑郁症筛查工作方案(2023年版)》,全市孕产期抑郁症筛查工作正式启动。根据计划,到2025年筛查率将提高到90%以上。成都也成为西部地区首个开展孕产妇抑郁症筛查的城市。

该项工作由市卫健委牵头负责,市四医院、市妇儿中心医院作为技术支撑,由提供孕产期保健服务的医疗机构及精神卫生医疗机构共同参与。整个筛查工作的筹备历经近一年时间,对筛查评估、转诊机制、随访管理等方面内容进行了十余次修订完善。经过多次调研和试点,并运用大数据和智能化工具,独立开发了一套抑郁症筛查信息系统,为提升筛查服务质量和管理质量提供了有力保障。

孕产妇抑郁症筛查工作的启动实施将进一步提升我市孕产妇心理健康水平,减少孕产期抑郁症的发生,降低孕产期抑郁症对妊娠的不良影响,最大限度避免不良事件的发生。