□王青/文

“‘益,古大都会也。有江山之雄,有文物之盛。’成都是历史文化名城,自古就是中外交流的枢纽,是西南丝绸之路上的明珠。如今,成都是中国最具活力和幸福感的城市之一。拥有2300多年建城史的成都因海纳百川、兼容并蓄而始终保持经济发展、文化繁荣。欢迎大家到成都街头走走看看,体验并分享中国式现代化的万千气象。”今年夏天,习近平总书记在成都第三十一届世界大学生夏季运动会开幕式欢迎宴会上,用这段致辞隆重地介绍成都。

“益”,即益州,也就是成都。这段致辞在成都人和关注成都发展的人群中引发广泛共鸣,其中首句的用典正是来源于成都的地方志书。深入学习习近平总书记的讲话精神,探究成都被誉为“大都会”的由来,也可以见证这座城市千年以来的繁荣与活力。

“大都会”一词

出自苏轼

北宋元丰三年(1080年),沸沸扬扬的“乌台诗案”最终以苏轼贬谪黄州落幕。这年二月,苏轼风尘仆仆地来到黄州赴任,这或许是他人生中最为低落的时刻之一。然而来到黄州不久后,苏轼却见到了一位不远千里专程从故乡来探望他的人。

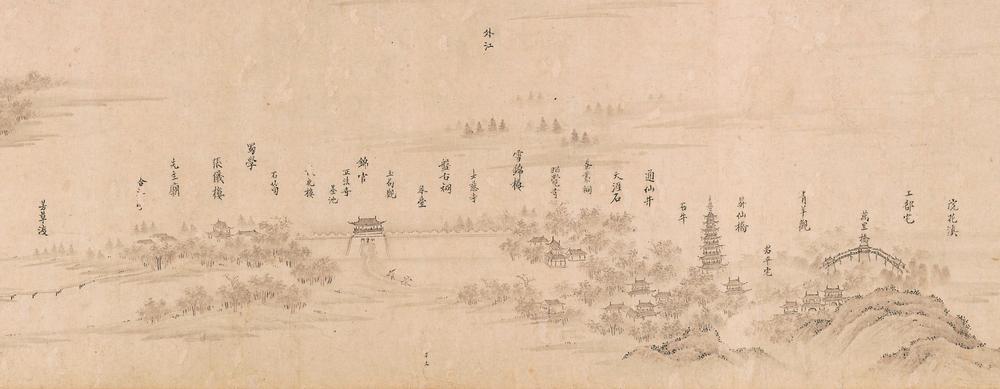

这个人是成都大慈寺的一个和尚,名为悟清,是大慈寺主持惟简的徒孙。惟简俗姓苏,字宗古,眉山人,是苏轼的同宗兄长。嘉祐初年(1056年),苏洵带着苏轼、苏辙赴京赶考时,曾在惟简法师的引领下游览大慈寺。在欣赏了寺内唐代画家卢楞伽笔迹以及唐僖宗与从官文武75人画像后,苏轼赞赏有加,并题写“精妙冠世”四个大字。也正是通过这次结识开始,惟简终其一生和“三苏”保持着深厚的情谊。乌台诗案后,苏轼被贬谪到黄州,亲友多惊散远离,而惟简却在苏轼到黄州不久,就派徒孙悟清前来探望,并希望苏轼为成都大圣慈寺新建成的专供收藏佛经的“大宝藏”作记,苏轼遂写下了《胜相院经藏记》。

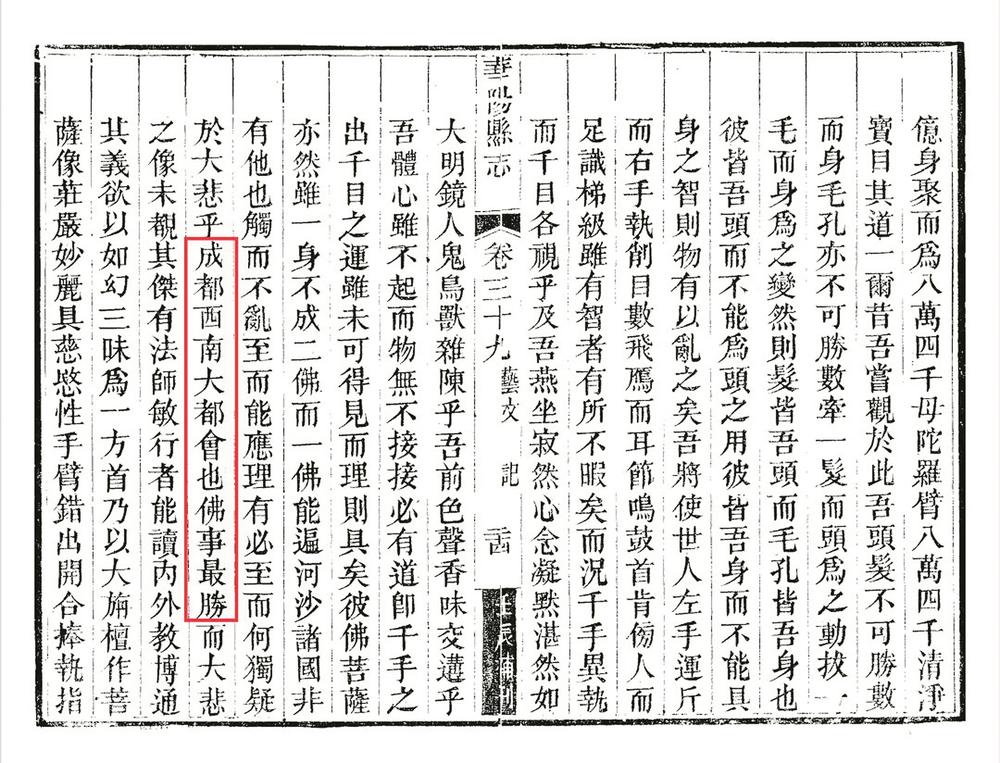

此后多年,苏轼又为大慈寺撰写了很多文章,例如《书蒲永升画后》《四菩萨阁记》……其中最优秀者,莫过于《大圣慈寺大悲圆通阁记》。此文最精辟的,则是下面这一句话:

“成都,西南大都会也,佛事最胜……余游于四方二十余年矣,虽未得归,而想见其处。”

这是对宋代成都城市商业文明的高度颂扬,也是对大慈寺宏丽壮阔和丰富文化内涵的高度赞誉,更是离开故乡20多年的苏轼,对成都和大慈寺怀念之情的流露。

《成都文类》

巴蜀文学史上第一部文选

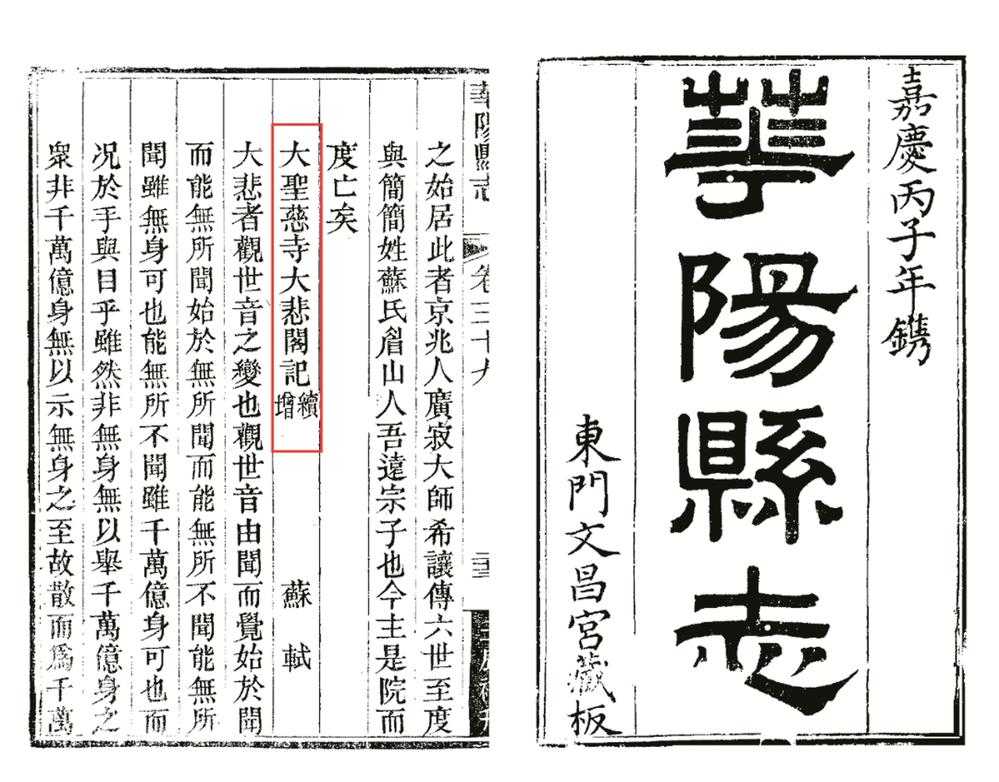

“大都会”一词出自苏轼,“益,古大都会也。有江山之雄,有文物之盛。”这句话的用典则是出自另一本地方志书,即《成都文类》的序言。南宋庆元五年(1199年),成都知府袁说友组织程遇孙、宋德之、扈仲荣等八位文人集体编撰《成都文类》,这是成都历史上第一部诗文分类总集,也是巴蜀文学史上的第一部文选。《成都文类》中收录了苏轼的多篇文章,其中就包括《大圣慈寺大悲圆通阁记》。而在《成都文类》的序言中,袁说友引用了苏轼文章中的“大都会”一说,写道:“益,古大都会也。有江山之雄,有文物之盛。奇观绝景,仙游神迹……”

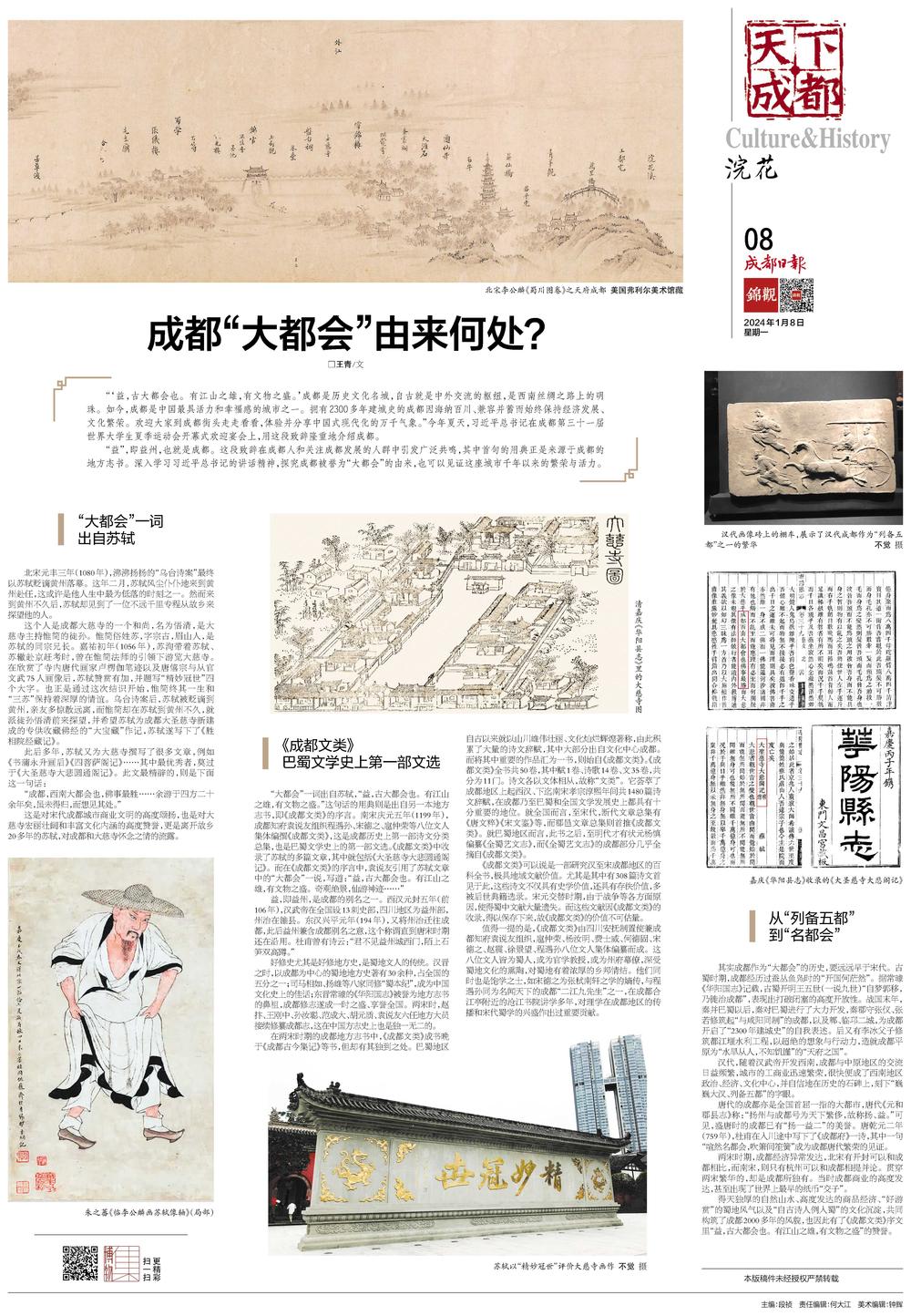

益,即益州,是成都的别名之一。西汉元封五年(前106年),汉武帝在全国设13刺史部,四川地区为益州部,州治在雒县。东汉兴平元年(194年),又将州治迁往成都,此后益州兼含成都别名之意,这个称谓直到唐宋时期还在沿用。杜甫曾有诗云:“君不见益州城西门,陌上石笋双高蹲。”

好修史尤其是好修地方史,是蜀地文人的传统。汉晋之时,以成都为中心的蜀地地方史著有30余种,占全国的五分之一;司马相如、扬雄等八家同修“蜀本纪”,成为中国文化史上的佳话;东晋常璩的《华阳国志》被誉为地方志书的鼻祖,成都修志遂成一时之盛、享誉全国。两宋时,赵抃、王刚中、孙汝聪、范成大、胡元质、袁说友六任地方大员接续修纂成都志,这在中国方志史上也是独一无二的。

在两宋时期的成都地方志书中,《成都文类》成书晚于《成都古今集记》等书,但却有其独到之处。巴蜀地区自古以来就以山川雄伟壮丽、文化灿烂辉煌著称,由此积累了大量的诗文辞赋,其中大部分出自文化中心成都。而将其中重要的作品汇为一书,则始自《成都文类》。《成都文类》全书共50卷,其中赋1卷、诗歌14卷、文35卷,共分为11门。诗文各以文体相从,故称“文类”。它荟萃了成都地区上起西汉、下迄南宋孝宗淳熙年间共1480篇诗文辞赋,在成都乃至巴蜀和全国文学发展史上都具有十分重要的地位。就全国而言,至宋代,断代文章总集有《唐文粹》《宋文鉴》等,而郡邑文章总集则首推《成都文类》。就巴蜀地区而言,此书之后,至明代才有状元杨慎编纂《全蜀艺文志》,而《全蜀艺文志》的成都部分几乎全摘自《成都文类》。

《成都文类》可以说是一部研究汉至宋成都地区的百科全书,极具地域文献价值。尤其是其中有308篇诗文首见于此,这些诗文不仅具有史学价值,还具有存佚价值,多被后世典籍选录。宋元交替时期,由于战争等各方面原因,使得蜀中文献大量遗失。而这些文献因《成都文类》的收录,得以保存下来,故《成都文类》的价值不可估量。

值得一提的是,《成都文类》由四川安抚制置使兼成都知府袁说友组织,扈仲荣、杨汝明、费士威、何德固、宋德之、赵震、徐景望、程遇孙八位文人集体编纂而成。这八位文人皆为蜀人,或为官学教授,或为州府幕僚,深受蜀地文化的熏陶,对蜀地有着浓厚的乡邦情结。他们同时也是饱学之士,如宋德之为张栻南轩之学的嫡传,与程遇孙同为名闻天下的成都“二江九先生”之一,在成都合江亭附近的沧江书院讲学多年,对理学在成都地区的传播和宋代蜀学的兴盛作出过重要贡献。

从“列备五都”

到“名都会”

其实成都作为“大都会”的历史,要远远早于宋代。古蜀时期,成都经历过蚕丛鱼凫时的“开国何茫然”。据常璩《华阳国志》记载,古蜀开明王五世(一说九世)“自梦郭移,乃徙治成都”,表现出打破闭塞的高度开放性。战国末年,秦并巴蜀以后,秦对巴蜀进行了大力开发,秦郡守张仪、张若修筑起“与咸阳同制”的成都,以及郫、临邛二城,为成都开启了“2300年建城史”的自我表述。后又有李冰父子修筑都江堰水利工程,以超绝的想象与行动力,造就成都平原为“水旱从人,不知饥馑”的“天府之国”。

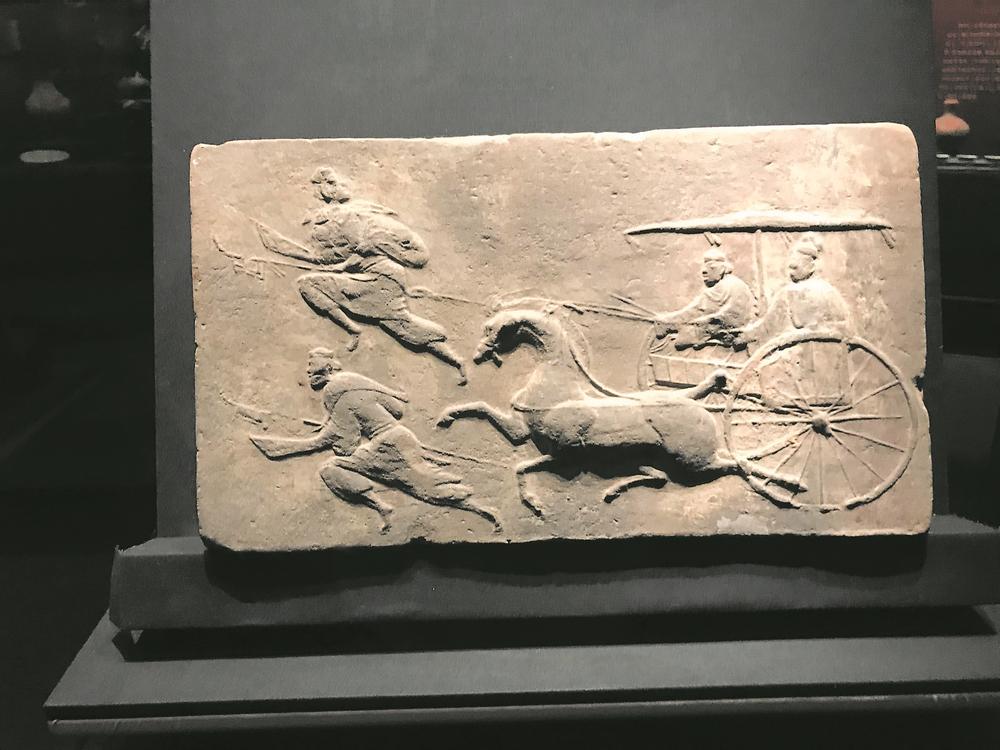

汉代,随着汉武帝开发西南,成都与中原地区的交流日益频繁,城市的工商业迅速繁荣,很快便成了西南地区政治、经济、文化中心,并自信地在历史的石碑上,刻下“巍巍大汉、列备五都”的字眼。

唐代的成都亦是全国首屈一指的大都市,唐代《元和郡县志》称:“扬州与成都号为天下繁侈,故称扬、益。”可见,盛唐时的成都已有“扬一益二”的美誉。唐乾元二年(759年),杜甫在入川途中写下了《成都府》一诗,其中一句“喧然名都会,吹箫间笙簧”成为成都唐代繁荣的见证。

两宋时期,成都经济异常发达,北宋有开封可以和成都相比,而南宋,则只有杭州可以和成都相提并论。贯穿两宋繁华的,却是成都所独有。当时成都商业的高度发达,甚至出现了世界上最早的纸币“交子”。

得天独厚的自然山水、高度发达的商品经济、“好游赏”的蜀地风气以及“自古诗人例入蜀”的文化沉淀,共同构筑了成都2000多年的风貌,也因此有了《成都文类》序文里“益,古大都会也。有江山之雄,有文物之盛”的赞誉。

本版稿件未经授权严禁转载