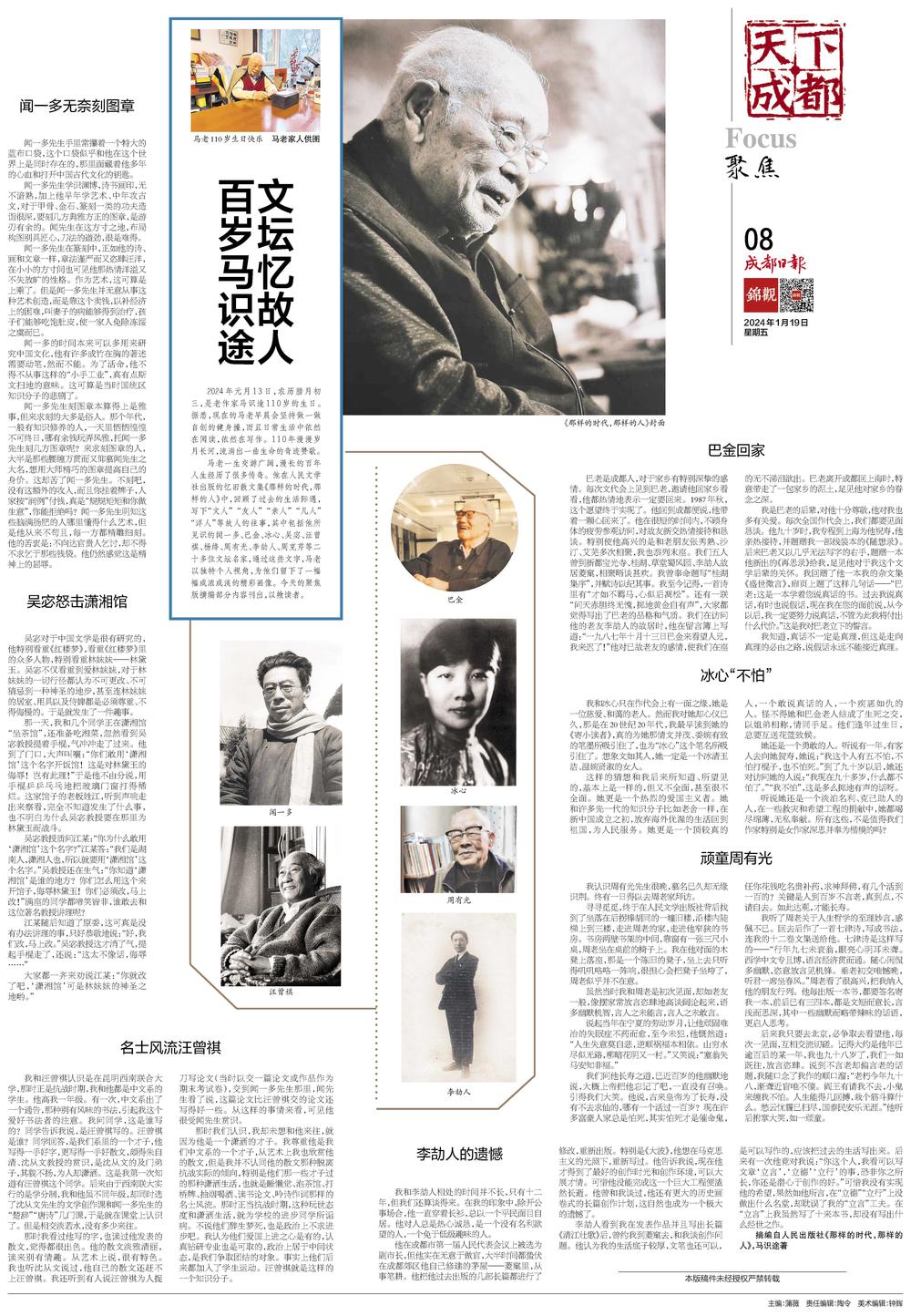

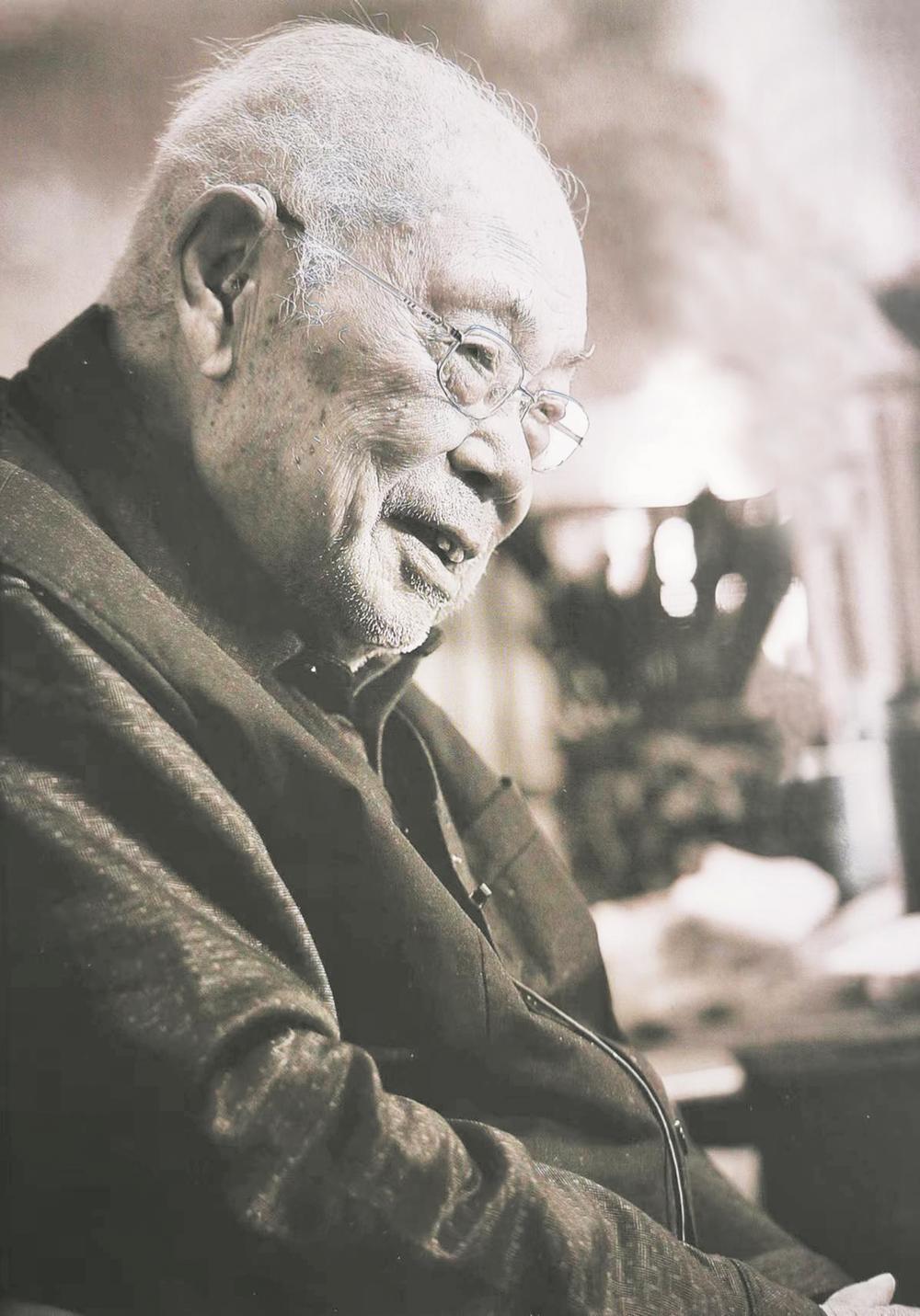

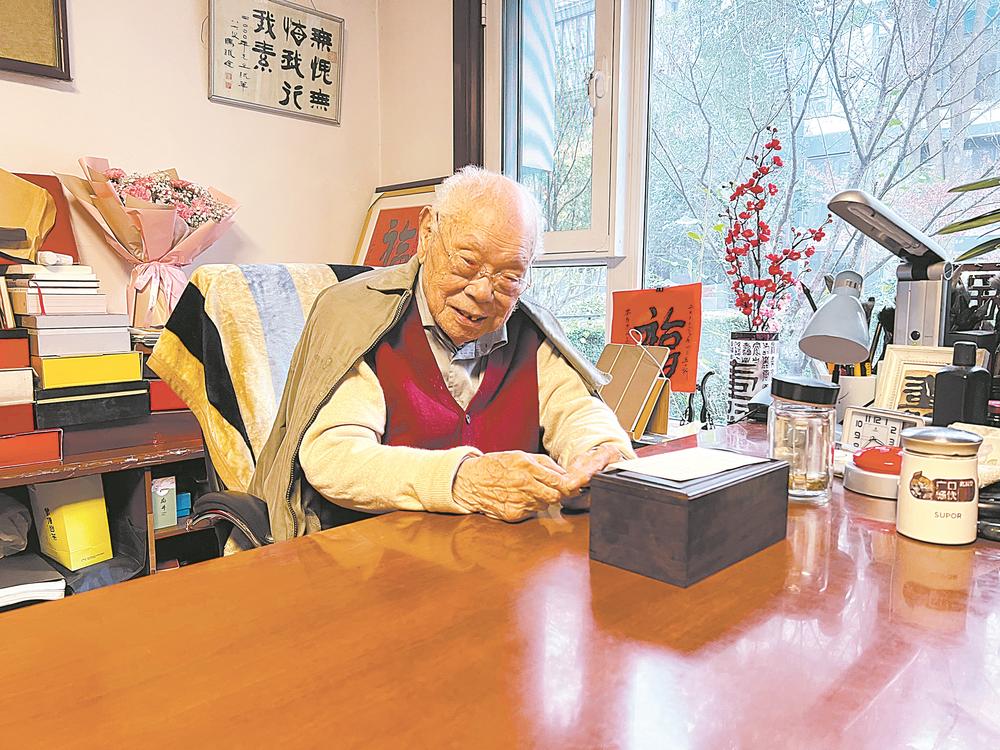

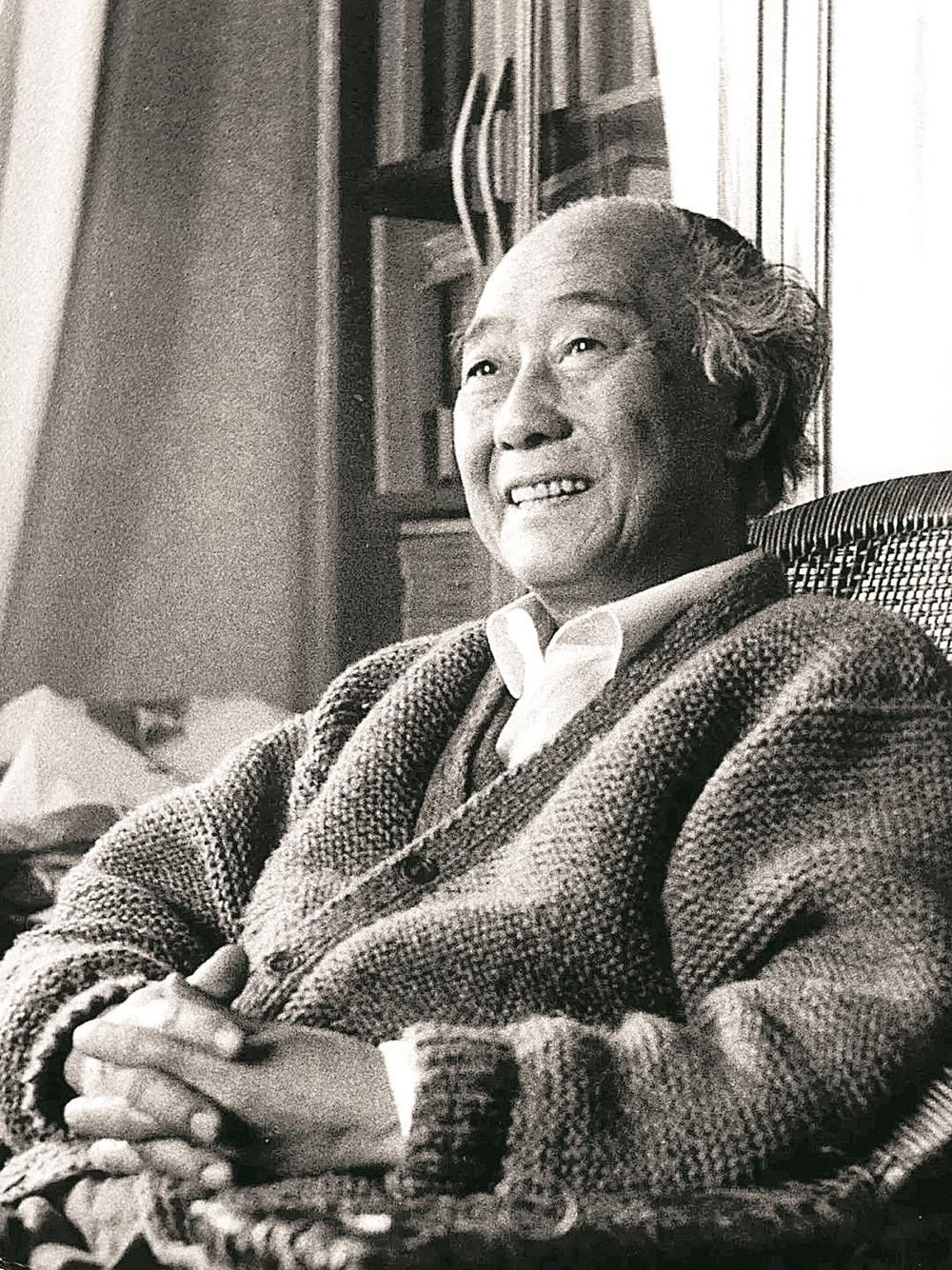

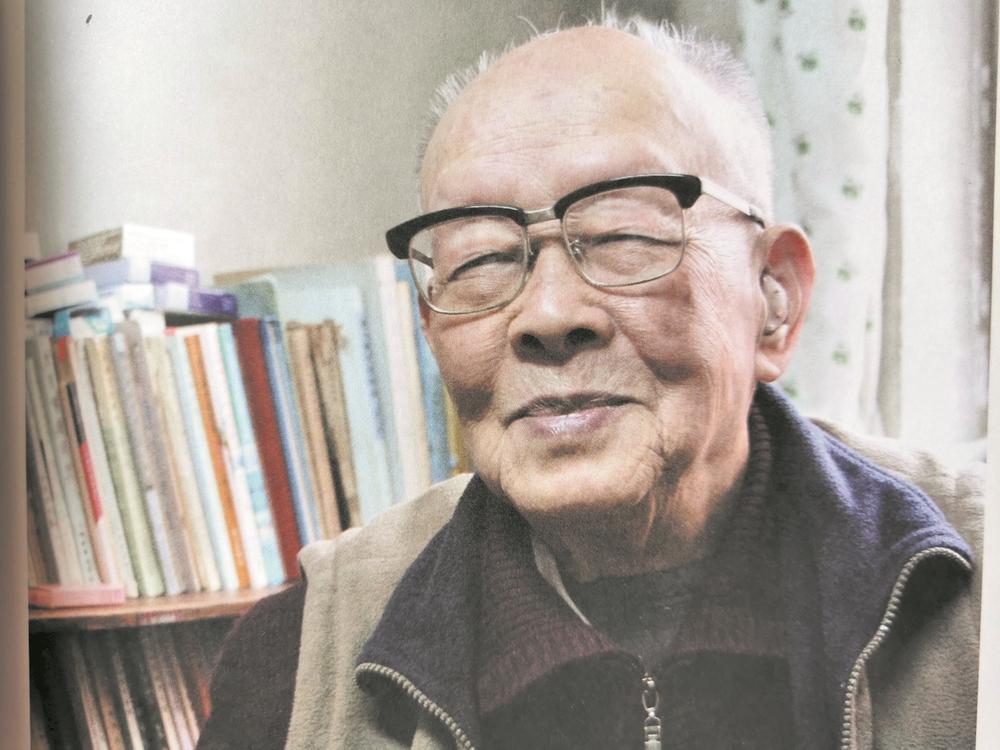

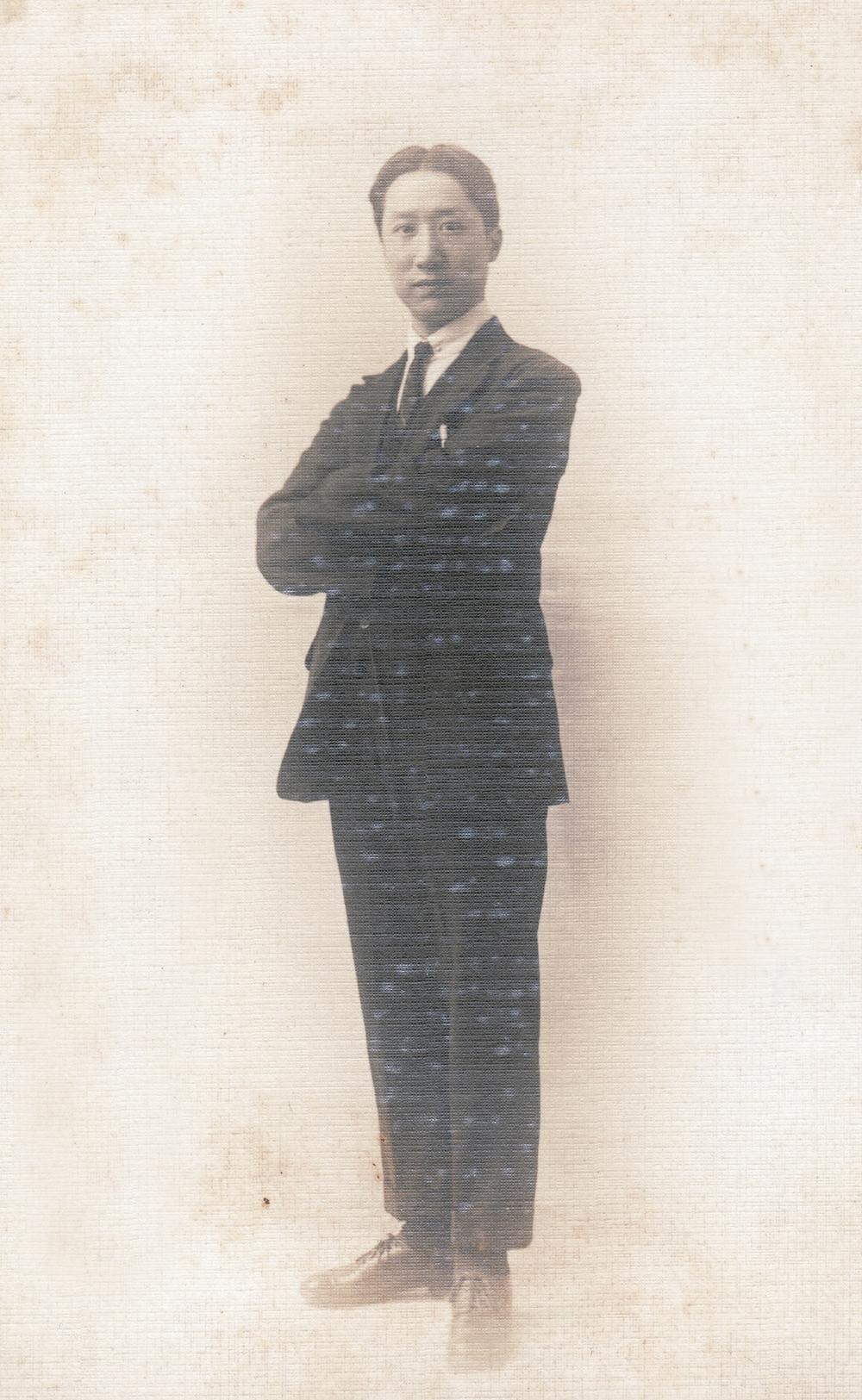

2024年元月13日,农历腊月初三,是老作家马识途110岁的生日。据悉,现在的马老早晨会坚持做一做自创的健身操,而且日常生活中依然在阅读,依然在写作。110年漫漫岁月长河,流淌出一曲生命的奇迹赞歌。

马老一生交游广阔,漫长的百年人生经历了很多传奇。他在人民文学社出版的忆旧散文集《那样的时代,那样的人》中,回顾了过去的生活际遇,写下“文人” “友人” “亲人” “凡人” “洋人”等故人的往事,其中包括他所见识的闻一多、巴金、冰心、吴宓、汪曾祺、杨绛、周有光、李劼人、周克芹等二十多位文坛名家,通过这些文字,马老以独特个人视角,为他们留下了一幅幅或浓或淡的精彩画像。今天的聚焦版摘编部分内容刊出,以飨读者。

闻一多无奈刻图章

闻一多先生手里常攥着一个特大的蓝布口袋,这个口袋似乎和他在这个世界上是同时存在的,那里面藏着他多年的心血和打开中国古代文化的钥匙。

闻一多先生学识渊博,诗书画印,无不谙熟,加上他早年学艺术、中年攻古文,对于甲骨、金石、篆刻一类的功夫造诣很深,要刻几方典雅方正的图章,是游刃有余的。闻先生在这方寸之地,布局构图别具匠心,刀法的遒劲,很是难得。

闻一多先生在篆刻中,正如他的诗、画和文章一样,章法谨严而又恣肆汪洋,在小小的方寸间也可见他那热情洋溢又不失放旷的性格。作为艺术,这可算是上乘了。但是闻一多先生并无意从事这种艺术创造,而是靠这个卖钱,以补经济上的困难,叫妻子的病能够得到治疗,孩子们能够吃饱肚皮,使一家人免除冻馁之虞而已。

闻一多的时间本来可以多用来研究中国文化,他有许多成竹在胸的著述需要动笔,然而不能。为了活命,他不得不从事这样的“小手工业”,真有点斯文扫地的意味。这可算是当时国统区知识分子的悲剧了。

闻一多先生刻图章本算得上是雅事,但来求刻的大多是俗人。那个年代,一般有知识修养的人,一天里恓恓惶惶不可终日,哪有余钱玩弄风雅,托闻一多先生刻几方图章呢?来求刻图章的人,大半是那些腰缠万贯而又仰慕闻先生之大名,想用大师精巧的图章提高自己的身价。这却苦了闻一多先生。不刻吧,没有这额外的收入,而且你挂着牌子,人家按“润例”付钱,真是“规规矩矩和你做生意”,你能拒绝吗?闻一多先生明知这些脑满肠肥的人哪里懂得什么艺术,但是他从来不苟且,每一方都精雕细刻。他的苦衷是:不向达官贵人乞讨,却不得不求乞于那些钱袋。他仍然感觉这是精神上的屈辱。

吴宓怒击潇湘馆

吴宓对于中国文学是很有研究的,他特别看重《红楼梦》,看重《红楼梦》里的众多人物,特别看重林妹妹——林黛玉。吴宓不仅看重到爱林妹妹,对于林妹妹的一切行径都认为不可更改、不可猜忌到一种神圣的地步,甚至连林妹妹的居室、用具以及侍婢都是必须尊重、不得侮慢的。于是就发生了一件趣事。

那一天,我和几个同学正在潇湘馆“坐茶馆”,还准备吃湘菜,忽然看到吴宓教授提着手棍,气冲冲走了过来。他到了门口,大声叫嚷:“你们敢用‘潇湘馆’这个名字开饭馆!这是对林黛玉的侮辱!岂有此理!”于是他不由分说,用手棍乒乒乓乓地把玻璃门窗打得稀烂。这家馆子的老板姓江,听到声响走出来察看,完全不知道发生了什么事,也不明白为什么吴宓教授要在那里为林黛玉而战斗。

吴宓教授质问江某:“你为什么敢用‘潇湘馆’这个名字?”江某答:“我们是湖南人,潇湘人也,所以就要用‘潇湘馆’这个名字。”吴教授还在生气:“你知道‘潇湘馆’是谁的地方?你们怎么用这个来开馆子,侮辱林黛玉!你们必须改,马上改!”满座的同学都啼笑皆非,谁敢去和这位著名教授讲理呢?

江某随后知道了原委,这可真是没有办法讲理的事,只好恭敬地说:“好,我们改,马上改。”吴宓教授这才消了气,提起手棍走了,还说:“这太不像话,侮辱……”

大家都一齐来劝说江某:“你就改了吧,‘潇湘馆’可是林妹妹的神圣之地哟。”

名士风流汪曾祺

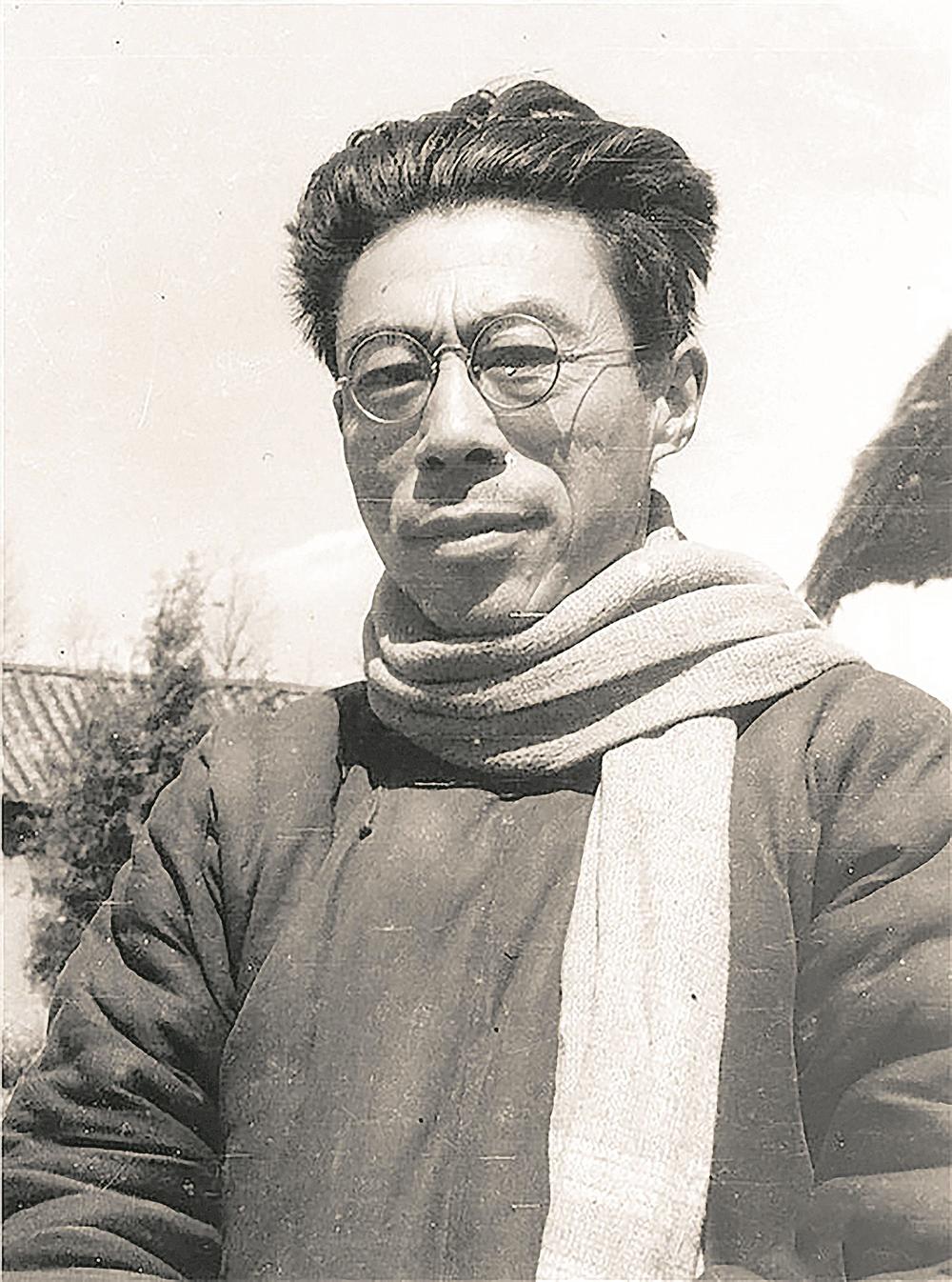

我和汪曾祺认识是在昆明西南联合大学,那时正是抗战时期,我和他都是中文系的学生。他高我一年级。有一次,中文系出了一个通告,那种别有风味的书法,引起我这个爱好书法者的注意。我问同学,这是谁写的?同学告诉我说,是汪曾祺写的。汪曾祺是谁?同学回答,是我们系里的一个才子,他写得一手好字,更写得一手好散文,颇得朱自清、沈从文教授的赏识,是沈从文的及门弟子,其貌不扬,为人却潇洒。这是我第一次知道有汪曾祺这个同学。后来由于西南联大实行的是学分制,我和他虽不同年级,却同时选了沈从文先生的文学创作课和闻一多先生的“楚辞”“唐诗”几门课,于是就在课堂上认识了。但是相交淡若水,没有多少来往。

那时我看过他写的字,也读过他发表的散文,觉得都很出色。他的散文淡雅清丽,读来别有情趣。从艺术上说,很有特色。我也听沈从文说过,他自己的散文还赶不上汪曾祺。我还听到有人说汪曾祺为人捉刀写论文(当时以交一篇论文或作品作为期末考试卷),交到闻一多先生那里,闻先生看了说,这篇论文比汪曾祺交的论文还写得好一些。从这样的事情来看,可见他很受闻先生赏识。

那时我们认识,我却未想和他来往,就因为他是一个潇洒的才子。我尊重他是我们中文系的一个才子,从艺术上我也欣赏他的散文,但是我并不认同他的散文那种脱离抗战实际的倾向,特别是他们那一些才子过的那种潇洒生活,也就是睡懒觉、泡茶馆、打桥牌、抽烟喝酒、读书论文、吟诗作词那样的名士风流。那时正当抗战时期,这种玩世态度和潇洒生活,就为学校的进步同学所诟病。不说他们醉生梦死,也是政治上不求进步吧。我认为他们爱国上进之心是有的,认真钻研专业也是可取的,政治上居于中间状态,是我们争取团结的对象。事实上他们后来都加入了学生运动。汪曾祺就是这样的一个知识分子。

巴金回家

巴老是成都人,对于家乡有特别深挚的感情。每次文代会上见到巴老,邀请他回家乡看看,他都热情地表示一定要回来。1987年秋,这个愿望终于实现了。他回到成都便说,他带着一颗心回来了。他在很短的时间内,不顾身体的疲劳参观访问,对故友新交热情接待和恳谈。特别使他高兴的是和老朋友张秀熟、沙汀、艾芜多次相聚,我也忝列末座。我们五人曾到新都宝光寺、桂湖、草堂蜀风园、李劼人故居菱窠,相聚晤谈甚欢。我曾奉命题写“桂湖集序”,并赋诗以纪其事。我至今记得,一首诗里有“才如不羁马,心似后凋松”。还有一联“问天赤胆终无愧,掷地黄金自有声”,大家都觉得写出了巴老的品格和气质。我们在访问他的老友李劼人的故居时,他在留言簿上写道:“一九八七年十月十三日巴金来看望人兄,我来迟了!”他对已故老友的感情,使我们在座的无不涕泪欲出。巴老离开成都回上海时,特意带走了一包家乡的泥土,足见他对家乡的眷念之深。

我是巴老的后辈,对他十分尊敬,他对我也多有关爱。每次全国作代会上,我们都要见面恳谈。他九十岁时,我专程到上海为他祝寿,他亲热接待,并题赠我一部线装本的《随想录》。后来巴老又以几乎无法写字的右手,题赠一本他新出的《再思录》给我,足见他对于我这个文学后辈的关怀。我回赠了他一本我的杂文集《盛世微言》,扉页上题了这样几句话——“巴老:这是一本学着您说真话的书。过去我说真话,有时也说假话,现在我在您的面前说,从今以后,我一定要努力说真话,不管为此我将付出什么代价。”这是我对巴老立下的誓言。

我知道,真话不一定是真理,但这是走向真理的必由之路,说假话永远不能接近真理。

冰心“不怕”

我和冰心只在作代会上有一面之缘,她是一位慈爱、和蔼的老人。然而我对她却心仪已久,那是在20世纪20年代,我最早读到她的《寄小读者》,真的为她那情文并茂、委婉有致的笔墨所吸引住了,也为“冰心”这个笔名所吸引住了。想象文如其人,她一定是一个冰清玉洁、温婉贤淑的女人。

这样的猜想和我后来所知道、所望见的,基本上是一样的,但又不全面,甚至很不全面。她更是一个热烈的爱国主义者。她和许多先一代的知识分子比如老舍一样,在新中国成立之初,放弃海外优渥的生活回到祖国,为人民服务。她更是一个顶较真的人,一个敢说真话的人,一个疾恶如仇的人。怪不得她和巴金老人结成了生死之交,以姐弟相称,情同手足。他们逢年过生日,总要互送花篮致候。

她还是一个勇敢的人。听说有一年,有客人去向她贺寿,她说:“我这个人有五不怕,不怕打棍子,也不怕死。”到了九十岁以后,她还对访问她的人说:“我现在九十多岁,什么都不怕了。”“我不怕”,这是多么掷地有声的话呀。

听说她还是一个淡泊名利、克己助人的人,在一些救灾和希望工程的捐献中,她都竭尽绵薄,无私奉献。所有这些,不是值得我们作家特别是女作家深思并奉为楷模的吗?

顽童周有光

我认识周有光先生很晚,慕名已久却无缘识荆。终有一日得以去周老家拜访。

寻寻觅觅,终于在人民文学出版社背后找到了坐落在后拐棒胡同的一幢旧楼,沿楼内陡梯上到三楼,走进周老的家,走进他窄狭的书房。书房两壁书架的中间,靠窗有一张三尺小桌,周老坐在桌前的椅子上。我在他对面的木凳上落座,那是一个陈旧的凳子,坐上去只听得叽叽咯咯一阵响,很担心会把凳子坐垮了,周老似乎并不在意。

虽然当时我和周老是初次见面,却如老友一般,像摆家常放言恣肆地高谈阔论起来,语多幽默机智,言人之未能言,言人之未敢言。

说起当年在宁夏的劳动岁月,让他顽固难治的失眠症不药而愈,至今未犯,他慨然道:“人生失意莫自悲,逆顺祸福本相依。山穷水尽似无路,柳暗花明又一村。”又笑说:“塞翁失马安知非福。”

我们问他长寿之道,已近百岁的他幽默地说,大概上帝把他忘记了吧,一直没有召唤。引得我们大笑。他说,古来皇帝为了长寿,没有不去求仙的,哪有一个活过一百岁?现在许多富豪人家总是怕死,其实怕死才是催命鬼,任你花钱吃名贵补药,求神拜佛,有几个活到一百的?关键是人到百岁不言老,真到点,不请自去。如此达观,才能长寿。

我听了周老关于人生哲学的至理妙言,感佩不已。回去后作了一首七律诗,写成书法,连我的十二卷文集送给他。七律诗是这样写的——“行年九七未衰翁,眼亮心明耳未聋。西学中文专且博,语言经济贯而通。随心闲侃多幽默,恣意放言见机锋。垂老初交唯憾晚,听君一席坐春风。”周老看了很高兴,把我纳入他的朋友行列。他每出版一本书,都要签名寄我一本,前后已有三四本,都是文短而意长,言浅而思深,其中一些幽默而略带辣味的话语,更启人思考。

后来我只要去北京,必争取去看望他,每次一见面,互相交流切磋。记得大约是他年已逾百后的某一年,我也九十八岁了,我们一如既往,放言恣肆。说到不言老却偏言老的话题,我随口念了我作的顺口溜:“老朽今年九十八,渐聋近盲唯不傻。阎王有请我不去,小鬼来缠我不怕。人生能得几回搏,栽个筋斗算什么。愁云忧霾已扫尽,国泰民安乐无涯。”他听后拊掌大笑,如一顽童。

李劼人的遗憾

我和李劼人相处的时间并不长,只有十二年,但我们还算谈得来。在我的印象中,除开公事场合,他一直穿着长衫,总以一个平民面目自居。他对人总是热心诚恳,是一个没有名利欲望的人,一个免于低级趣味的人。

他在成都市第一届人民代表会议上被选为副市长,但他实在无意于做官,大半时间都蛰伏在成都郊区他自己修建的茅屋——菱窠里,从事笔耕。他把他过去出版的几部长篇都进行了修改,重新出版。特别是《大波》,他想在马克思主义的光照下,重新写过。他告诉我说,现在他才得到了最好的创作时光和创作环境,可以大展才情。可惜他没能完成这一个巨大工程便溘然长逝。他曾和我谈过,他还有更大的历史画卷式的长篇创作计划,这自然也成为一个极大的遗憾了。

李劼人看到我在发表作品并且写出长篇《清江壮歌》后,曾约我到菱窠去,和我谈创作问题。他认为我的生活底子较厚,文笔也还可以,是可以写作的,应该把过去的生活写出来。后来有一次他竟对我说:“你这个人,我看可以写文章‘立言’,‘立德’‘立行’的事,恐非你之所长,你还是潜心于创作的好。”可惜我没有实现他的希望,果然如他所言,在“立德”“立行”上没做出什么名堂,却耽误了我的“立言”工夫。在“立言”上我虽然写了十来本书,却没有写出什么经世之作。

摘编自人民出版社《那样的时代,那样的人》,马识途著

本版稿件未经授权严禁转载