□何一东

我曾在20世纪80年代和90年代在成都东郊沙河铺的四川省邮电学校(现为四川省邮电职业技术学院)工作、生活了十四五年,在那里度过了自己最美好而飞扬的青春时代,对那里的风土人情有着一种难以忘怀的回忆!

成都市地方志编纂委员会办公室的《成都地名掌故》载:“旧时设驿站,十里一铺(明代称驿站为铺),此处原是成渝驿道上入成都第一站,那城东第一铺,因靠近沙河,故名‘沙河铺’。1952年土改建政时,更名‘沙河堡’,1981年地名普查时,恢复原名,并经市政府批准,颁布了标准名称‘沙河铺’。”

1981年,曾在四川省邮电学校任教的父亲,离开该校10年后,再次带全家人返校。我因此也由于邮电部门内招之故在学校工作。当时的沙河铺属于未经开发的郊区,街道狭窄,碎石土路,两边的民房,多为瓦房和一些茅草房。若以现在的眼光来看,是属于“穷乡僻壤”,但美丽的田园风光却让人陶醉……

我当时十七八岁,青春年少,虽有点文学底子和爱好,但此时已没什么心思去充实和提高,而是和几个要好的朋友昏耍。学校大门外是一条一二百米的小巷,两旁是小饭馆、锅盔摊、理发铺、干杂店等,麻雀虽小,五脏俱全。哥们几人,工资虽微薄,也常“打平伙”。下班后,选一小馆子,切一盘卤或凉拌的猪耳朵,一碟油炸花生米(或一把炒花生),围坐一张油亮的小方桌,面红耳赤喝着当时颇流行的散装啤酒,看女生们进进出出,相互不时露出一点儿坏笑……

中沙河铺有成都生物药械厂,算比较大的工厂了。该厂经常放坝坝电影,我和好友川平兄每周要看两三次。在这里,我一厢情愿地喜欢上了一位身材高挑、瓜子脸、长发的姑娘,她喜欢穿深色的衣裤,一双大眼睛盈盈欲语,特别迷人!可惜青涩的我,在她面前,略有几分不自信。除了痴迷地看她,咀嚼她的一笑一颦外,根本无勇气“搭白”。有次在川平兄的大力鼓动下,乘电影散场,我靠近她,麻起胆子说了一句:“你好!你也来看电影么?” 她扭过头,仔细看了我一眼,含笑的眼睛好美。我以为她会说什么,谁料,她胖胖的同伴大声道:“你有啥子事?”我尴尬地顿住了,大眼姑娘又看了我一眼,说:“对不起,我不认识你!”然后,娇笑着,拉着同伴小跑而去。望着她消失在夜色中的窈窕身影,我才体会到什么是“多情却被无情恼”!

而紧邻邮电校后门的则是中国现代著名文学家、翻译家、社会活动家、原成都市副市长李劼人的故居(因其屋傍“菱角”堰塘而建,李劼人题名为“菱窠”)。

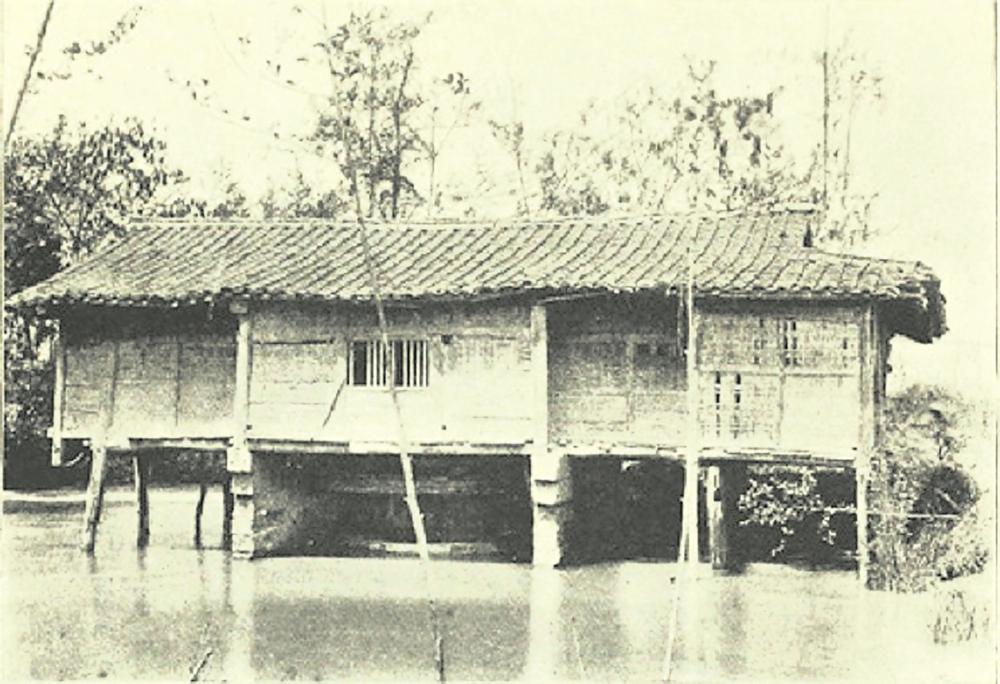

故居始建于1939年,主屋原为一楼一底的悬山式草顶土木建筑,1959年改为瓦顶,木柱改成砖柱,并将二层升高。1983年经全面维修。占地约4.95亩,主屋及附属建筑面积共约2000平方米。庭院中有溪水、曲径及屋主生前手植果树花木多株。

1987年6月,李劼人故居正式对外开放。当年,我们特别喜欢到李劼人故居去喝茶。在这儿喝茶的有川师的学生,红旗橡胶厂及402厂等厂的职工和附近的居民。大家在这谈国内外大事,聊工作生活,家长里短,十分愉快!其间,我也亲眼目睹了故居几次的修缮扩建,愈来愈漂亮!

1987年,我的处女作——诗歌《灯光》在《中国法制文学》发表后,写作激情倍增,渐渐疏远了玩友们,在家里爬格子的时间多了起来。加上父亲的言传身教,随后,我的“豆腐块”文章在省市级报纸上不时亮相,喜悦心情难以言表。我常常在下午三四点钟,跑到学校大门收发室,去看各种大小报纸,一学他人之长,二看有没我的文章发表。半夜三更醒来,也在想稿子……

那些年,还流行搞摄影小说,在杂志上发表。即以小说为文字脚本,用摄影手段拍成单幅照片,经过精心的编排制作,利用画面之间的跳跃性和连续性,组合为连贯的小说情节,用以塑造人物揭示主题。摄影小说人物逼真、画面清晰、栩栩如生,更易于接受与传播。我撰写了一个爱情方面的精短小说,和两个好友进行拍摄创作。我们还正儿八经地到大街上去物色演员。后来在四川省展览馆发现了一位挺漂亮的姑娘,她的气质很符合剧中的角色。我们便向她主动“表白”,并拿出工作证以示乃好人。没想到这位姓秦的姑娘竟爽快地答应了我们的要求。随后,我们在川平兄工作的西南民院开始琢磨探讨小说情节,扮演角色,而另一好友包兄则负责摄影。大家完全沉醉在文学艺术的快乐中。

当时我还是单身,毎次聚会完毕,我便负责送秦妹回北门大桥附近的家。在夜色中,我俩并肩骑着自行车,畅谈人生理想,诉说我的文学梦。秦妹都很善解人意地听着,常报以温柔妩媚一笑。送她回家后,我飞速骑车回沙河铺,已是深夜!

后来,我们的投稿并未发表,我有点沮丧。秦妹安慰我说:“没发表没关系,只要你喜欢就要坚持,相信你今后会成功的哈!”

记得最后一次,我送秦妹回家,正是秋季。那晩,我们在青龙巷的华协电影院看了一场电影。夜空中高悬圆圆的明月,我俩在一条小巷停下,她靠在墙上,似有几分心事的样子。我凝望着她美丽的脸,一时竟无语。最后,她说:“我在这里住不了多久了,要到别的地方。谢谢这些时间你的相伴,我的生活也很充实。希望你的作家梦早点成真!”当她进去小院里很久时,我才怅然若失地离开……

多年后,秦妹居住的小街小院已拆迁,我路过几次,再也见不到那美丽的身影了!

难忘1987年的暑假,我和好友去峨眉山旅游时,认识了来自上海的梅。她端庄优雅,气似幽兰,乃大家闺秀。我陪她在成都玩了一天,游百花潭公园,逛春熙路、青年路,在人民电影院(现西南影都)看了一场电影(票价才5角一张),十分开心!梅回上海后,我们继续保持联系,鸿雁传书!

又过了两年,梅再次来蓉,我们在提督街文化宫门口见面,我主动请她去比较高档的“假日”酒吧喝酒。因我平时难得进这样的场所,面子问题,误点了“马爹利X0”,两杯刚过杯底的酒买单时共150元。而我当时钱包里只有五六十元,正紧张尴尬的瞬间,梅拿出2张百元钞,在四周顾客不知不觉间,解我之窘(此事,我后来写了一篇《酒吧历险记》,发表在《华西都市报》“街坊”副刊!

后来,我骑着“凤凰”牌全链盒自行车,搭着来自国际大都市的她,从文化宫一直骑到邮电校,我脚蹬酸了,梅坐累了,到了中沙河铺的又长又陡的坡,我们只好下来走。但两人却觉得特别愉快,梅的头靠在我的肩上,称赞我说:“你的脚踏车骑得很好呢!”