□刘玲/文图

开栏语

中国最早的龙形象,是出土于阜新查海遗址的“石堆塑龙”,距今已8000多年。在历史长河之中,龙已成为中华民族的图腾和精神象征。在甲辰龙年到来之际,成都日报副刊“天下成都·浣花”特开设“龙年寻龙”栏目,去探寻文化遗产中那些以龙为题材的文物。

西南四川省泸州市泸县境内有明清龙桥141座,数量之多,保存之完好,堪称古桥建筑一大奇观,也是中国最集中的明清龙桥群,其中的精品还引起过乾隆皇帝的关注。

龙脑桥

四种瑞兽同聚

清乾隆四十三年(1778年)的一天,一位朝廷差役从京师马不停蹄赶赴永宁道泸州城,带来乾隆皇帝短短23个字的上谕,上谕并非军国大事,而与一座明代古桥的命运有关:钦命永宁道泸州以北九十华里九曲河龙脑桥予以保护。

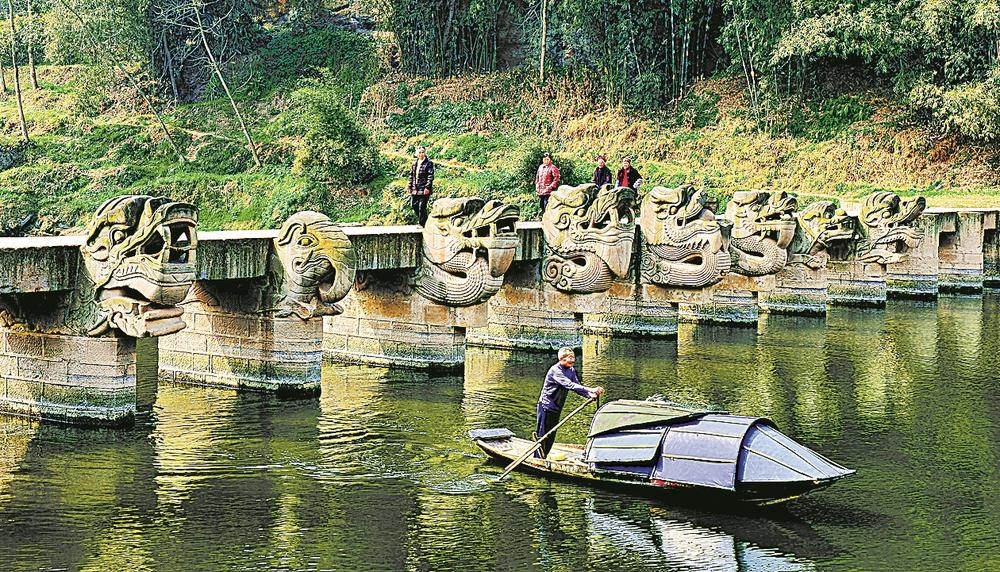

龙脑桥地处泸县福集镇,九曲河在这里绕了一个大弯,自北向南注入沱江。初冬清晨的薄雾氤氲在墨绿色的九曲河上,久久难以散去,龙脑桥上的麒麟、青狮、白象、盘龙一字排开,雄踞河面之上,昂首迎着水流。自乾隆以降,龙脑桥与当地百姓一直相处甚安,村民扛着鱼竿、提着小板凳,在桥上抛钩下竿,鱼竿从威武的龙头中间伸出来,农民背着箩筐匆匆而过,一切都如此寻常。

龙脑桥全长54米、宽1.9米,建有十二墩十三孔,连同两边泊岸共十四墩,桥墩由四块条石垒成,最上面一块开凿凹槽,两块石梁板并排卡入凹槽为桥面,是一座典型的石墩石梁桥。中国古代梁桥多采用榫卯结构,以石灰或者糯米浆黏结填缝,时间一长灰浆剥落,影响古桥寿命。龙脑桥却独辟蹊径,工匠选用质地坚硬的青砂石,利用石料自身重量垒砌成桥,据文物部门估算,桥墩条石每块重约7吨,两块石梁重约12吨,龙脑桥一个单元重量就超过了30吨,在平缓的九曲河上可谓固若金汤。

龙脑桥的最高成就,在于中间八座桥墩上的雕刻:四条巨龙位于中央,左右分别是青狮、白象,两头各蹲踞着一只麒麟。青狮张口含笑,脚踏绣球;白象长鼻弯曲,饮水河中;一只麒麟嘴衔绶带,另一只则口吐玉书,怒目圆睁,威风八面;四条巨龙并排而立,龙首高昂,脚踏祥云似飞欲动,宛若在云中翻滚。第七墩龙顶刻有“王”字,口中衔有一颗可以滚动的宝珠,夏天九曲河涨水,洪流冲击龙头,滚珠发出“呼呼”的响声,如同龙王的吼叫,响彻天地。

在中国,龙是民族图腾,青狮、白象、麒麟则是民间喜爱的瑞兽,四兽同聚一桥,在桥梁史上还是第一次。中国古桥历来讲究在栏杆上雕刻花纹、瑞兽,少见如此张扬的作品。从这个角度来看,龙脑桥算个异类,不过这或许正是其价值所在——摆脱了梁桥单调枯乏的状况,龙脑桥是中国桥梁从简单实用走向艺术又不脱离实用价值的开山之作。

141座龙桥

串联民间交通

泸县古称泸川,长江与沱江在县城南部汇合,溪河密布,水域广阔,九曲河、马溪河、龙溪河、濑溪河、大鹿溪河及其支流纵贯全县,素有“川南鱼米之乡”美誉。与江南水乡一样,泸县明清古桥密布,不少古桥皆雕有石龙,故得名“龙桥”,直到今天,仍有141座龙桥隐藏在泸县的荒野田畴,串联着民间交通。

龙桥在中国其实并不少见,雕刻的位置、图案也不尽相同,最著名的当数赵州桥,上世纪50年代修复赵州桥时,工人在河床挖出大量隋代栏板,有双龙戏珠、双龙对穿岩穴等多种造型;也有在券拱雕刻龙头,又名吸水兽,其代表作便是北京卢沟桥、八里桥;桥墩刻龙则最为常见,诸如山东益都南阳桥,河北衡水安济桥等。

泸县龙桥群的龙,无一例外都雕在桥墩上,年代从明初延续到清末,尤以明嘉靖、万历,清康熙、乾隆、嘉庆年间最为兴盛。其中,龙脑桥建于洪武年间(1368—1398年),洪武是明太祖朱元璋年号,也是明朝历史上重要的造桥时代。龙桥大多建于古驿道上,基本上呈三里一座分布。桥身最长的石鸭滩龙桥长约百米,最短的仅1米上下;最多的雕龙6条,最少的仅有1条,刻有两条的最为普遍,有83座之多。已故建筑学家罗哲文认为,龙桥虽在中国有广泛分布,泸县龙桥数量之多,保存之完好,不仅独步巴蜀,在全国也是绝无仅有,堪称古桥建筑之一大奇观,也是中国唯一的明清龙桥群。

泸县明代龙桥数目不多,却座座精妙。每天下午4点,泸县县城到福集镇的班船“突突”驶过濑溪河,停靠在苦桥子龙桥旁的石鸭滩码头。苦桥子龙桥龙头龙须飘逸,生动传神,桥不高,龙头紧贴水面,似在水中潜游。

关于古桥的来历,在当地流传着这么一个传说。濑溪河水流湍急,乡民往来皆涉水通行,苦不堪言,有秀才目睹乡民通行不易,遂捐资修桥,历时数年仍未完工,秀才已是倾家荡产,唯有四处乞讨募集钱财,三年后桥成,乡民感于秀才修桥之苦,遂命名为“苦桥子”。乡民告诉我,桥边过去建有碑亭,镌刻捐资修桥者姓名,记得还有“黄豆三挑”“大米两斗”字样。明朝四川多年承平,百姓家境颇为殷实,对修路筑桥尤为踊跃,这也是泸县龙桥得以大量产生的民间土壤。

苦桥子桥与龙脑桥风格接近,其修建年代当在明朝初年。闽西连城永隆桥,贵州镇远祝圣桥,桂林兴安白云桥、攀桂桥,嘉定聚善桥皆修于此时。

嘉明镇复兴村的风水桥或许是泸县最有古意的龙桥了,两条石龙棱角分明,造型古朴,与中国商周青铜器上的龙纹很是相似。桥梁侧面雕有一朵祥云,下方则是三鱼共首图,三鱼共首图汉代画像棺上时有出现,寓意“道生一,一生二,二生三,三生万物”。

相反,云锦镇稻子村双龙桥则似乎是两位乡土工匠的作品,两条石龙一条浮雕,饶有古意,跟风水桥颇为相似;另一条圆雕,龙的上颚扁平,下颚圆圆鼓鼓,大眼睛,宽鼻梁,舌头含在口中,憨态可掬,看上去更像只蟾蜍。清代龙桥一般只雕刻出龙头、龙尾,忽略龙身,有的龙桥甚至只有龙头没有龙尾,龙的形象也是五花八门,其艺术性、生动性比起明代已大为逊色。

或许只有在泸县,你才能看到如此千奇百怪、乡土味十足的龙了:毗卢镇马溪河上白鹤桥的龙全长3米,龙嘴就有1.5米,形如鳄鱼;方洞镇黑龙江上的龙灯桥龙头高昂,龙角倒竖,大有腾云驾雾气势,本是清代龙桥不可多得的精品,龙尾却是硕大的猪屁股;牛滩镇濑溪河上的蜘蛛桥龙身没有鳞甲,如同蛇一般光滑。此外,瓦坝桥的龙像狗,观音桥的龙长着鱼尾巴。那些原本潜入深渊、翱翔九天的神兽,在乡土工匠手中,走下了神坛,变成了农家的猪、狗,水中的蛇、蟾蜍、鱼,如实记录下龙在民间的衍变。

本版稿件未经授权严禁转载