□不觉 文/图

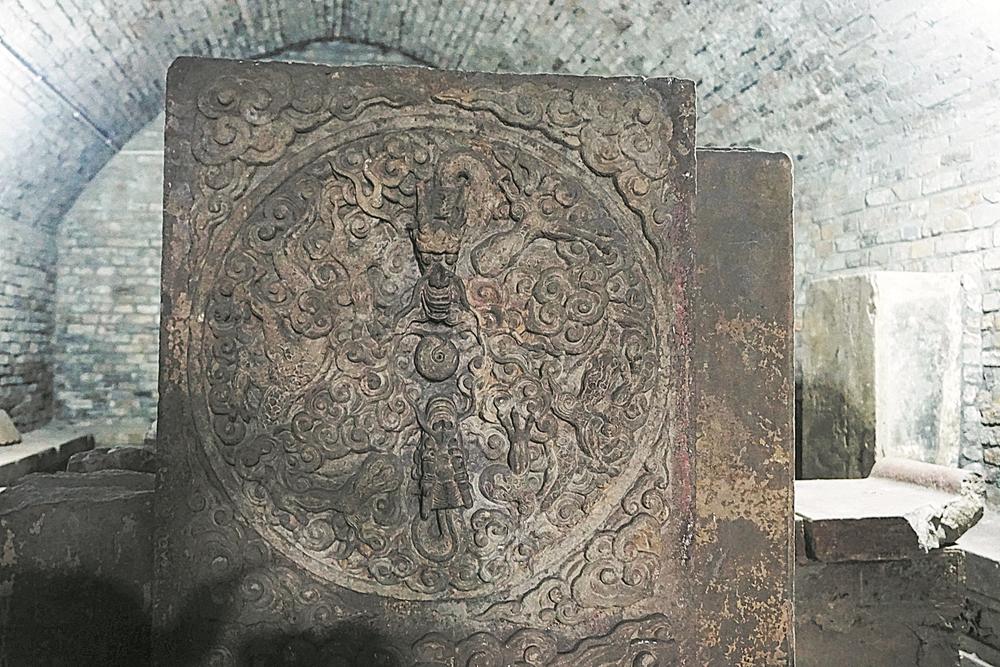

两条四爪龙上下相望,中间一颗硕大的珠子;睛、须、额、嘴、角细致入微,惟妙惟肖;唯独不见龙身,只在云纹中显露一鳞半爪。传统图案中,“二龙戏珠”司空见惯,不足为奇——奇的是,那龙脸又瘦又长,额头高隆,下吻突起,倒像一张被称作“地包天”的人脸。没错,它正是模仿明代开国皇帝朱元璋那张两端凸出、下巴奇长的凹脸雕琢而成。这件造型繁复、雕饰精美的圆盘雕饰,是明蜀昭王陵石碑上的一个建筑构件——人头龙盘。

昭王陵原本在成渝高速北侧的洪河镇白鹤村,1991年考古发掘后进行保护性搬迁,迁到十陵正觉山麓的僖王陵侧。这座王陵的主人蜀昭王朱宾瀚,明朝第八代蜀王,明弘治七年(1494年)袭封蜀王,正德三年(1508年)去世。

朱宾瀚的贤王称号,是经过明朝皇帝认证的。明孝宗朱祐樘十分赞赏朱宾瀚,曾写诗将他比作历史上有名的贤王——西汉河间王刘德、唐代江夏王李道宗:“异代岂能专美事,我宗亦自有贤王。”

在华夏民族的上古神话中,伏羲、女娲的形象皆为人首蛇身,这其实就是人首龙身的来源。那么,昭王陵中的人头龙盘,象征的是谁呢?从礼制讲,断然不可能是昭王朱宾瀚。明代的皇陵中,已经发掘的万历帝定陵中却并无此类龙盘构件。奉友湘、李后强《蜀王全传》引野史称,明代帝王墓穴中唯朱元璋孝陵中有这种龙盘,显示昭王陵人首龙身石盘是据此仿制的,再结合传说中朱元璋那张崛鼻凸额的地包天脸,可以判断,这个人首龙身的塑像象征的是明朝开国朱元璋。只是,让人有些疑惑的是,谁这么大的胆子,敢于拿朱元璋的相貌来开玩笑?

其实,把雕刻人首龙身这种行为放入朱元璋相貌流变之中考察,原因就呼之欲出。

朱元璋流传下来的画像有十余幅,简言之,可分为两类:一是正像,相貌堂堂;二是丑像,所谓鞋拔子脸——昭王陵的中石刻龙盘,就是依照这个样子雕成的。

明清两代,收藏于宫廷的朱元璋画像共计十三幅,其中面颊丰圆、相貌端庄者有二。这两幅一为全身坐像,一为半身像。半身像除了脸上肌肉变松弛、皱纹平添、髭须由黑转白之外,外形极其相似,简言之,坐像为壮年版,半身像者为老年版。

剩下的11幅则是如出一辙的丑脸。朱元璋是否真的长成这样子,其实已经不重要了,在上百年的民间认知中,这就是他的相貌,甚至《明史》和《明太祖实录》两种正史都采用了类似的说法。《明太祖实录》成书于明成祖朱棣永乐年间,《明史》成书更晚,有意思的是,包括朱元璋自述在内的早期史料,并未提及其长相奇特、有异于常人。

对中国历史稍有熟悉,便会认识到,古代皇帝的相貌绝不仅仅是生物学问题或者美学问题,更涉及心理学、社会学和政治学。朱元璋被认定为这副丑相,其理论依据是传统文化中,将人的面相跟秉性、命运密切关联的相术,所谓“异人必有异相”。胡丹《相术、符号与传播:“朱元璋相貌之谜”的考析与解读》一文认为:朱元璋“变丑”,其子朱棣是始作俑者、首任“整容师”。

1413年,朱棣为朱元璋孝陵建神功圣德碑,称“(朱元璋)项上奇骨隐起至顶”;1451年,描绘朱元璋“天地相朝”鞋拔子脸的《古今识鉴》由相术家编纂成书;1509年,明昭王陵开建。朱棣给他父亲相貌“动手术”,不是美化,也不是丑化,而是神化。从时间线就看得出来,昭王陵里的人首龙盘敢刻一张朱元璋的丑脸,也只是其外貌神化过程中的一个节点。

除了昭王陵中的龙盘,蜀王陵中跟龙有关的元素还有僖王陵里的蟠龙雕盘和五爪金龙圹志碑。

僖王陵正殿之中的圹志碑,上方两端各饰一条五爪金龙。而蟠龙雕盘镶嵌于僖王陵后殿照壁上,是烧制于明代琉璃厂窑的器物。在这块镂空描金的蟠龙雕盘上,两条四爪金龙怒目相对,两具龙身围成了一个圆盘。圆盘外接一个方框,内四角镶以如意云纹,繁复而精细,显示出威严的王府气象。

本版稿件未经授权严禁转载