本版文字 洁尘 图据新华社

成都的春天让人等得心焦。每一次心焦似乎都是新的,从未有过的,但其实每年都是一样的盼望,一样的心焦。

冬寒一直闷闷地留着不走。立春之后,每每出门,觉得不冷啊,但在室外待一阵子还是冷。西南的冷是小针,细细地捻扎。

红梅和贴梗海棠差不多同一时间开放。看到红梅,想到还是冬天;看到海棠,想到已经春天。纠结。

成都的春天全是一些窸窸窣窣的细小的喜悦,拼命往每一个毛孔里钻,是预谋又是突如其来的爱情。

冬天里的那些指数

每到冬天,铅灰色的天和一点点浸入骨头里的阴冷压过来的时候,我就痛悔前面的夏天被简慢地对待了。

成都的冬天不能只说是阴天,它是由铁灰色的厚厚的云层扣成的一个盖子,然后,阴影像被稀释后的墨汁一样渗到这个城市的每一个毛孔里。

一到冬天,成都媒体的亲切关怀也陡然升温,各种指数越来越多——穿衣指数、饮酒指数、火锅指数、晾晒指数、感冒指数、洗车指数、空调指数、钓鱼指数、睡眠指数……这些指数提示中,告诉大家今天里面还是穿件毛衣,下午又要降温;不要洗车,傍晚要飘小雨;火锅可以要中辣,但注意不要上火;衣服洗了可以在早上晾出来,明天下午也许能干;喝酒?就喝两瓶啤酒好了,加热以后喝;睡眠?哦,祝成都人一夜好觉,不吃安眠药。

冬天里,还有另外一些指数。快乐指数——两颗星就足够了;段子指数——三星,争取四星;八卦指数——四星,争取五星;孤独指数——四星,争取下降到三星;郁闷指数——三星,争取下降到二星;朋友指数——就算五星吧……

有人对我说,成都的朋友好温暖,是一种整体的温暖,这是在其他好多城市感受不到的。的确如此。成都的朋友们一起熬过了一个个晦暗如墨的冬天,彼此之间也就渐渐滋生出亲人一般的感情,大家在一起可以交换各自最家常最实在的话语,不装,不扮,不需要噱头;也可以凌空蹈虚,发表一些最恍惚最迷乱最不着边际的议论。

这中间的转换没有界限,也不需要姿势。

春天里的断舍离

这几年的春天快到了,我就下决心做一件事——断舍离。

我是一个整洁控,熟悉我的朋友都知道,好些时候,我的整洁控倾向于强迫症和偏执狂。现在都已经好多了。以前,我睡觉前,家里一切收拾到位不说,脱下来的衣服一定要叠整齐,最过分的是把脏衣服叠整齐放进洗衣筐里。后来我意识到这已经有点病态了,强迫自己做了纠正,但到现在为止,每天上午9点开机之前,我是一定要把房间收拾到位的,如果客厅茶几上有一张没收好的报纸,我也会坐卧不安。以前看美剧《老友记》,周围朋友都对莫莉卡的整洁嗜好感到不可思议,其中有一集里说,莫莉卡为了表明自己并非有毛病,“潇洒”地对乱放在客厅里的鞋子“置之不理”,关上自己卧室的门睡觉去了。她哪里能够睡觉?辗转反侧直到半夜,实在受不了这个折磨,偷偷爬起来跑到客厅把鞋子给归置好,这才踏实了。

我太理解她了!因为我就是这样的人。因为先生有一手好厨艺,我们夫妻俩也好客,朋友们经常来我家玩。先生是大厨,我是勤杂工,很多时候,眼见着夜已深了,朋友们尽兴离去,我拉开厨房门,但见一个凌乱不堪的战场,于是扎上围裙、挽起袖子,大干一场。

先生每次都说,今天已经晚了,明天早上再起来收拾不行吗?理论上当然没问题,但我没办法说清楚为什么明天早上收拾不行,因为就是不行。对于我来说,把一个乱七八糟的厨房扔在那里去睡觉,是不可能的事情,因为我完全不可能睡着,脑子里会全是厨房里的情景,备受折磨。

我在微信朋友圈里说我在收拾杂物,就有熟悉的朋友上来说,怎么可能?你平时就收拾得那么好。我说,收拾是收拾得好,但架不住满坑满谷啊,所以得断舍离。

其实我的意思是说,收拾是一回事,舍弃是另外一回事;后者对于我来说,是比较困难的。

的确很难。那么多的东西,每一本书,每一张碟,每一个小玩意,哪一样不是因为喜欢而拥有的?渐渐地,这些喜欢填满了生活的空间,进而将人给固定和束缚起来。一开始的舍弃十分艰难,放下这个,拿起这个,渐渐地,动作越来越干脆,内心也随之越来越轻快,松绑的感觉开始明白无误,一丝一缕,轻微但强劲。哇,真好!

随着年龄增长,我越发觉得物质和相关的消费,跟我的关系越来越淡薄。我宅在城南,离市中心很远,而朋友们多住在南面,我的活动区域就集中在城南,对我来说,这个城市其实就只有这么一个部分。

生活越来越单调。我喜欢单调,因为单调意味着可控、有序,而这是我对生活品质的要求。我以前对朋友说过,如果知道每个明天跟今天一样,那就好了。朋友摇头感叹,天啦,居然有这种人!要是知道每个明天都跟今天一样,还有什么意思呢。

人与人的差别,真是天上地下。朋友之间尚且如此,何况芸芸众生!

跟我喜欢单调一样,我喜欢有限。人活到一定的时候,明白有限是必须的。不是被动地明白,而是从根本意义上的认同,并为此感到喜悦。人是有限的,能做的能干的,都非常有限;能记住的,能拥有的,能获得的,能认同的,都非常有限。在单调和有限中安之若素,集中精力去做自己最想做的事情,比如写作。

锦衣夜行且昼行

我特别喜欢成都的一个称谓,“锦城”;我也特别喜欢一个词汇,“锦衣夜行”。锦城的春天太迷人,那就夜行且昼行。

成都的蜀锦古来负有盛名,锦城之谓来源于此。杜甫吟曰,“花重锦官城”,成都春天的花事的确繁茂,沉甸甸的。

花事

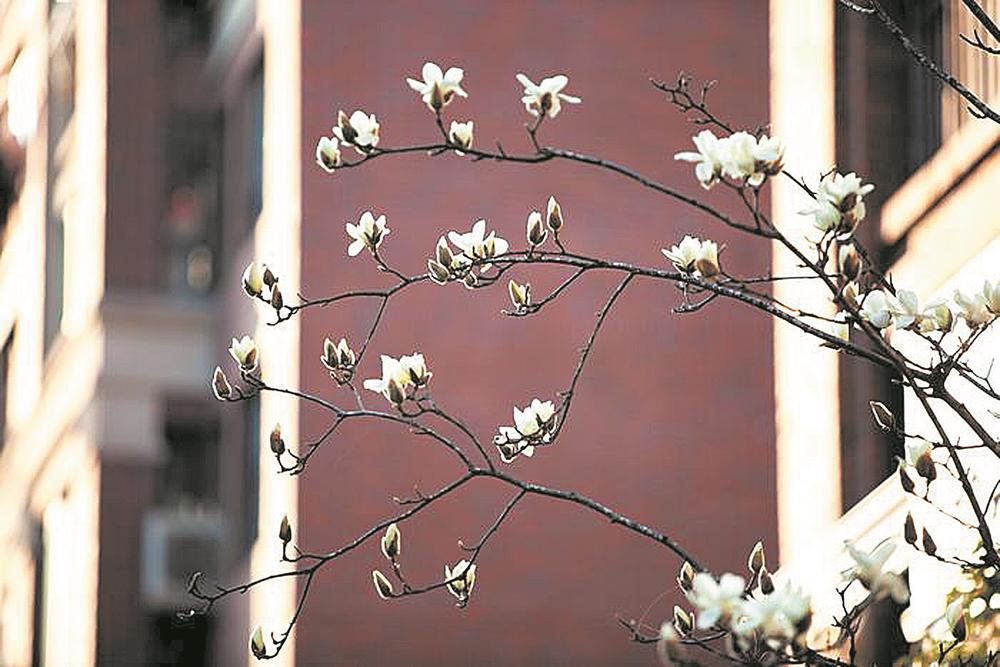

成都花事说法太多。每年开春,媒体总有各种指南,传统的三大花事——川西平原的油菜花田(这个呢东南西北皆有,不择方向)、龙泉驿的桃花、新津的梨花,依旧声势夺人;后来逐渐成形且有口碑的花事还有天台山的茶花、石象湖的郁金香、彭州的牡丹、龙池的杜鹃。而在市区内,局部的但又是普遍的花事是鹅黄的迎春、艳红的贴梗海棠、灰粉的红叶李和莹白的玉兰,它们就是春信。看到它们,于是也就知道大规模的花事已经来到了。这个时候,人心就乱了,脚板就痒了。这个时候,人人无心工作,心痒躁动,非得出去溜达几趟才能安神。一般来说,从三月初开始,微信朋友圈里,就会看到成都人都在秀外出踏青探花的照片,然后顺带告知配合花事的饮食状况。可以说,没有这一出,简直就不是成都人。

终于熬过成都阴霾沉沉的冬天,春天的到来对于任何一个成都人来说都是一种欢喜。这种出自身体本能的愉悦,可能比其他很多地方的人都要来得强烈和欣快。何况,成都的春天过于短暂,也就一个多月的时间,很快就会进入绿荫覆盖的初夏了。初夏是娴静的,连同整个夏天都是娴静的,只有这一个多月的春天,是那么的迷乱、享乐和艳丽。我们都是经过一个冬天的蛹,在这短暂的春天里变成了一只蝴蝶。

我也是一定要出门去踏青的,否则会感觉冬天没有结束。这种时候,一个冬天让我感觉舒服的黑、灰、咖啡色,这个时候多少让我有点迟疑了。而我衣柜里最常见的两种彩色:酒红和松绿,在这个时候也显得沉郁了。我会想想,跟油菜花和桃花合影,什么颜色才是最合适的。其实我并没有什么适合春天色彩的衣服。

我不知道其他地方的人对于春游踏青的热情有多高,在成都,这已经不是即兴的热情,而是一种必需的生活方式,就如同必须吃辣一样。成都的春天,是对整个阴霾湿冷的冬天的全面道歉,非常诚恳实在。繁花处处,湿绿丛丛,空气酥爽浸润,这个时候你不出门,你活个什么劲儿呢?!

诗歌

春天,诗人朋友们都在酝酿佳作中,而那些本不是诗人的朋友们却成了诗人。

还是前几年的春天,我读到了两首非诗人身份的朋友的好诗。这两首诗分别诞生在东边的樱园和西边的桑园。很多朋友都知道,成都东有樱园,西有桑园,都是踏青的绝佳去处。

桑园主人是玲珑秀美的园艺专家,我们都叫她桑妹,她的园子是私家园林,被大家喊成了桑园。3月下旬的一天,一大拨闲人在桑园,花娇叶碧、美食佳酿之后,在几棵巨大的相思树下喝茶闲聊,空气香甜,河水慵懒,鸟儿们窃窃私语,人也完全瘫掉了,午餐就醉了的摄影家张骏说,“鸟语花香好吓人哦。”然后,他仰头手指天空中的树枝,说:

“仔细听

仔细听

天亮和天黑之间有一种声音

不要以为你们有好大

不要以为你们有好厉害

声音比你们都厉害”

是一字不差地记录下来的,只是分了行。张骏酒醒后,大家转述他口占的这首小诗,张骏自己吓了一跳,不敢相信。他说他从来不会写诗。

几乎就在同时,东边的樱园也有佳作诞生。樱园主人是美丽的熊英,很多成都人(包括很多慕名而来的外地人)都知道,在三圣乡荷塘

月色的樱园里,有一个一年四季总是穿着各种质地袍子的美人,像背景一样静静地出入在偌大的园子里,前景则是美景美食美酒。徐哩噜是一位大学教师、童话创作者、公益活动志愿者,她带着她的外地朋友来到樱园踏青,之后写下《春宴》:

“……

春天,一切都是好的

地气在上升,想开的花全都开开

什么时节种的黄葛树就在什么时候落叶

人们重新变得可爱

因为高兴,冬天四百元一斤的酒,现在

只要两百元

……

桃花树下的春宴,和土地上

最好的黄昏一起开始

黑亮的鸡站在树上,油菜地那边来了人

黄狗在吠,用它自己的语言

而你只能用四川话叫它:黄豆

……”

成都的春天就是这样的。全是一些窸窸窣窣的细小的喜悦,自然从来没有像现在这样的亲密,它拼命地往每一个毛孔里钻,是预谋的但又是突如其来的爱情,痒,酥,醉,短暂,令人心碎。

“……

自酿李子酒里有蜡梅之味

桑葚酒比桑葚更深甜

我们还知道樱桃酒里藏着玫瑰

花园的土里藏着酒缸

只有桃花没有秘密

风一吹,它就欣然落在了白瓷盘上

……”

我当然知道樱园的桃花落在白瓷盘上的那种景象。我们在夜晚的桃花树下吃饭喝酒。当然是李子酒和桑葚酒。招牌菜青椒土豆(有的季节土豆会换成芋儿)烧鸡和盐排骨炖萝卜是每次必点的。灯光从头顶斜上方打下来,桃花比白天又多了一层美艳,像夜行的美人身着锦衣;抬头看,天空深蓝如玉,桃花花瓣浮凸其上,半透明状的粉色十分娇莹;光晕之中,所有的人如同置身于舞台,脸上有一种柔和明媚的色彩。

那天,我从樱园菜地里拔了两根萝卜拿回家,第二天先生做饭,洗好萝卜上砧板一切,叹道:太嫩了,跟切豆腐似的。