让我们先来看一组数据:截至正月初一2时,2024龙年中央广播电视总台《春节联欢晚会》(以下简称春晚)全媒体累计触达142亿人次,较去年增长29%,其中15-44岁年轻用户规模占比达51.59%。社交媒体话题讨论量267.77亿次,较去年增长49.76%,持续霸榜。

新媒体时代,众口难调,但龙年央视春晚依然高开高走,收视传播人次等数据均创下新纪录。

我们为什么还要看春晚?北京师范大学教授、著名民俗学者萧放说,春节是中华民族的第一大节,在中华文明史上有着重要的地位。在坚定推进文化自信自强的今天,春节民俗成为我们稳固社会基础、建设和谐社会、传承中华文化的重要载体。春晚作为中国的新民俗,已经持续了40余年,成为每个中国人的除夕大餐。

在萧放看来,中国人过年,过的是辞旧迎新的“时间之年”,更是情深义重的“文化之年”。“在全球化时代里,如何让海内外华人能够共享春节这个传统的节日,春晚扮演了一个重要的角色——在同一个时间把全球华人联系在一起,这个特殊的文化功能,是其他事物无法比拟的。”

年度中国社会文化的风向标

“共欢新故岁,迎送一宵中。”“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”千百年来,在中国人的观念中,春节是岁月的坐标和情感的寄托。对中国人来说,年更是挥不去的乡愁,是亿万中国人的精神图腾。

除夕晚上,家人围坐,灯火可亲,吃年夜饭,看央视春晚,构成了一代代人温暖的集体回忆,历经四十一载的春晚也见证了万千小家的生活喜乐和国家的发展变化。

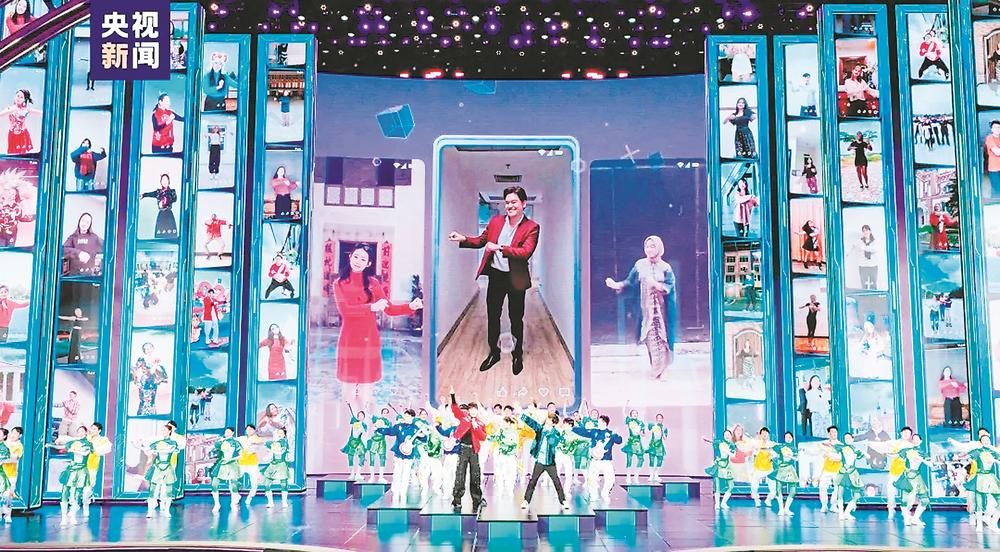

中国传媒大学教授刘俊说,春晚能稳定地保持这么大规模的吸引力,在一定程度上成为年度中国社会文化的风向标,是因为春晚在形态和内容上一直走在创新的路上。比如这两年出圈的舞蹈《永不消逝的电波》《只此青绿》,歌曲《灯火里的中国》《是妈妈是女儿》等新创歌舞温暖了生活,这些“名场面”都在观众心中留下深深烙印。龙年春晚,扯面师傅、退休技工、公安民警、运动员等带着各自的故事参演开场短片《我们的春晚》,在“烟火气”里升腾起对幸福年景的希望。全国五一劳动奖章获得者、神舟十七号航天员乘组、科研工作者、文物保护工作者等50多位行业代表唱起《看动画片的我们长大了》,在耳熟能详的动画片主题曲中,唱出梦想拔节生长、理想照进现实的美好。

刘俊还强调,春晚不只注重内在更新,更向外影响甚至引领着中国电视文艺的创新。当下,电视创作理念更新迭代,但春晚“综合表演拼图”内容形态,仍对新生的综艺形态产生深远影响。“可以说,在春晚对电视业的示范、对电视人的历练、对观众的培育之下,包括电视文艺、网络文艺在内的文艺事业得以不断总结、创新、精进。”

实际上,从春晚和大家见面的第一天起,就是走在时代前列的弄潮儿。第一届春晚没有固定节目单,都是观众现场电话点播,演员大都是在没有准备的情况下,直接被拉上台。春晚的后台,也充斥着来自天南海北的观众来电和猜谜信封。“出道即巅峰”,多年来,春晚已经形成了其独特的综艺节目样态,即结合了传统合家欢内容和近现代国家民族的宏大叙事,集各种视听文艺表演形式于一体,具有强烈的时代性,无论是形式上还是内容上,都对传统的春节文化构成了一种丰富和发展。

为观众提供“标记岁月”的机会

春晚的经典节目像一把钥匙,或是一个暗号,在岁末年关激荡人心,只要一听到这些名词,仿佛一下被拉回那些团聚的夜晚。

2014年,王铮亮在央视春晚的舞台弹唱《时间都去哪儿了》,深情又娓娓道来的演唱,触动了无数观众的心。有网友在社交平台发帖表示,这个世界变化很快,年年岁岁,风流云散,春晚反而成了一个时间标记物。它很固定,不论今年过得如何,春晚总是在那里。孩童长大,时移世易,春晚为每个家庭做好了时间切片,它定格住一些东西,沉淀下一些情感,也教会我们如何面对时间。

今年春晚,很多人听完黄渤的歌曲《拼音》,不禁想到自己的父母,被黄渤唱哭。一位网友说:“黄渤爸爸因为阿尔兹海默症,已经不在人世了,最严重的时候他推掉工作一直陪着……这也是他去做《忘不了餐厅》的初衷之一。看到歌曲最后,他跟父亲的背影在另一种意义上同屏,瞬间泪目,这也是春晚的意义之一吧。”

在刘俊看来,春晚在文艺领域的影响力之外,给大家提供了一个难得的“标记岁月”的机会,标记个人发展、标记家庭收获、标记社会更新、标记国家前行。“每到除夕夜,天南海北的中国人都会同时'隔空'观看同样的春晚节目,与亲朋好友在社交网络热烈探讨,从而形成了一种'想象的共同体'。大家会被同样的旋律触动、因同样的话语爆笑、被同样的情绪击中。所有对家与家人的思念,对国家和社会发展的感怀,都能借助春晚去品味、去回望、去憧憬。正是因为有诸如春晚这样文化凝聚、文化体验的恰当载体,中华文化的当代连续性传承才有了具体的依托。”

中央美术学院教授于洋进一步认为,多年以来,春晚对于每一个中国人的意义,已远远超越一种单纯的节庆文化和全民联欢,而越来越趋向于一场在全球华人范围内纽系民族精神与价值追求、家国精神与家族个体的跨界庆典。

跨媒介的视觉艺术时空表达

刘俊表示,文艺形态的创新,以及春晚文化的形成,都离不开春晚本身制作品质的始终在线。这在很大程度上得益于高科技的助力。每每诞生的最新视听科技,都在春晚得以应用。于洋也认同,大众对于春晚的期待,很大程度上聚焦于不断创新、与时俱进的画面呈现,其中视觉奇观的艺术展现占据重要分量。“值得注意的是,对中华优秀传统文化的现代转换和艺术改编,也进入春晚节目的创意视野。”

龙年春晚,创意年俗秀《别开生面》,通过TD交互技术与投影技术使非遗面食表演与舞蹈表演同框,以方言唱出热气腾腾的生活气息;

传统纹样创演秀《年锦》选用了汉、唐、宋、明不同朝代寓意吉祥祝福的代表纹样云纹、茱萸纹、雁纹……,与华丽的舞美技术相融合上演了一场“人从画中来”的古代“时装大秀”。歌曲+虚拟合成技术,东方美学风韵惊艳全场;

白鹤飞舞,《山河诗长安》古今交融、虚实结合,融会了戏曲、舞龙表演等元素。观众跟随李白的脚步,乘风吟诗,目光所及,看见古之长安,也领略璀璨的诗意西安;

舞蹈《锦鲤》中,融合AI、XR等技术,舞者以飞天之姿化身水中锦鲤,点波流金,焕活舞台上的一池春水,令人惊艳,展现了创作者根植于优秀传统文化的创意智慧。“其跨媒介的视觉叙事语言,共同扩展了视觉艺术时空表达的疆域和范畴,也为融媒体语境下新时代视觉艺术的多向发展提供了有益借鉴。”于洋说。

在一个个被记住的节目背后,其实,更多的是清晰且具体的家庭记忆。很多人都会记得那一夜吃过的食物,细致到一只只饺子圆鼓鼓的馅;更多的人则会记得那一夜在一起度过的家人——平时严肃但被春晚小品逗乐了的爷爷,渐渐老去的父母,远在他乡的姐姐……时间流逝,亲人老去,个人成长,春晚就像一个不变的时间标志,永远在那里,而我们在参照的同时,也学会了珍惜。“一家人能在一起看电视的感觉真好。”——这或许就是我们至今仍要看春晚的原因。

我们又迎来新一年的开始。每一年的奔赴和奋斗,都是为了来年再一次回家过年。春晚,就是我们永远不变的约定——守岁的风俗不变,春晚的使命不变,我们对家乡的深情与眷恋,也不会变。