□林元亨/文

成都人自古便有着张弛有道、勤劳与闲适兼得的生活方式,苏轼曾说:“蜀人游乐不知还。”

宋代也是成都人游乐活动最盛的时期,号称“成都游赏之盛,甲于西蜀”。每一次时岁节庆都成为成都人美食宴饮、踏青游乐的契机。

明万历年间,曹学佺在《蜀中广记》中记载,成都“南门之胜,如石室、石犀、严真观、江渎池、七星桥,昭烈武侯祠其最著者;西门之胜,张仪楼、石笋街、笮桥、琴台、浣花溪、青羊宫、净众寺,少陵草堂其最著者;东门之胜,禹庙、大慈寺、散花楼、合江亭、薛涛井,海云寺其最著者;北门之胜,武担山、子云宅、金马祠、太玄城、玉局观、升仙桥、万岁池,学射山其最著者”。

民国时期,胡天在1938年所编的《成都导游》第七编“名胜古迹”中,就记载着“东门外-由城内至望江楼沿途所经”“西门外-由城内至草堂寺沿途所经”“南门外-由城内至武侯祠沿途所经”“北门外-由城内至昭觉寺沿途所经”四条线路,这也是延绵千年的成都春游坐标。

东门

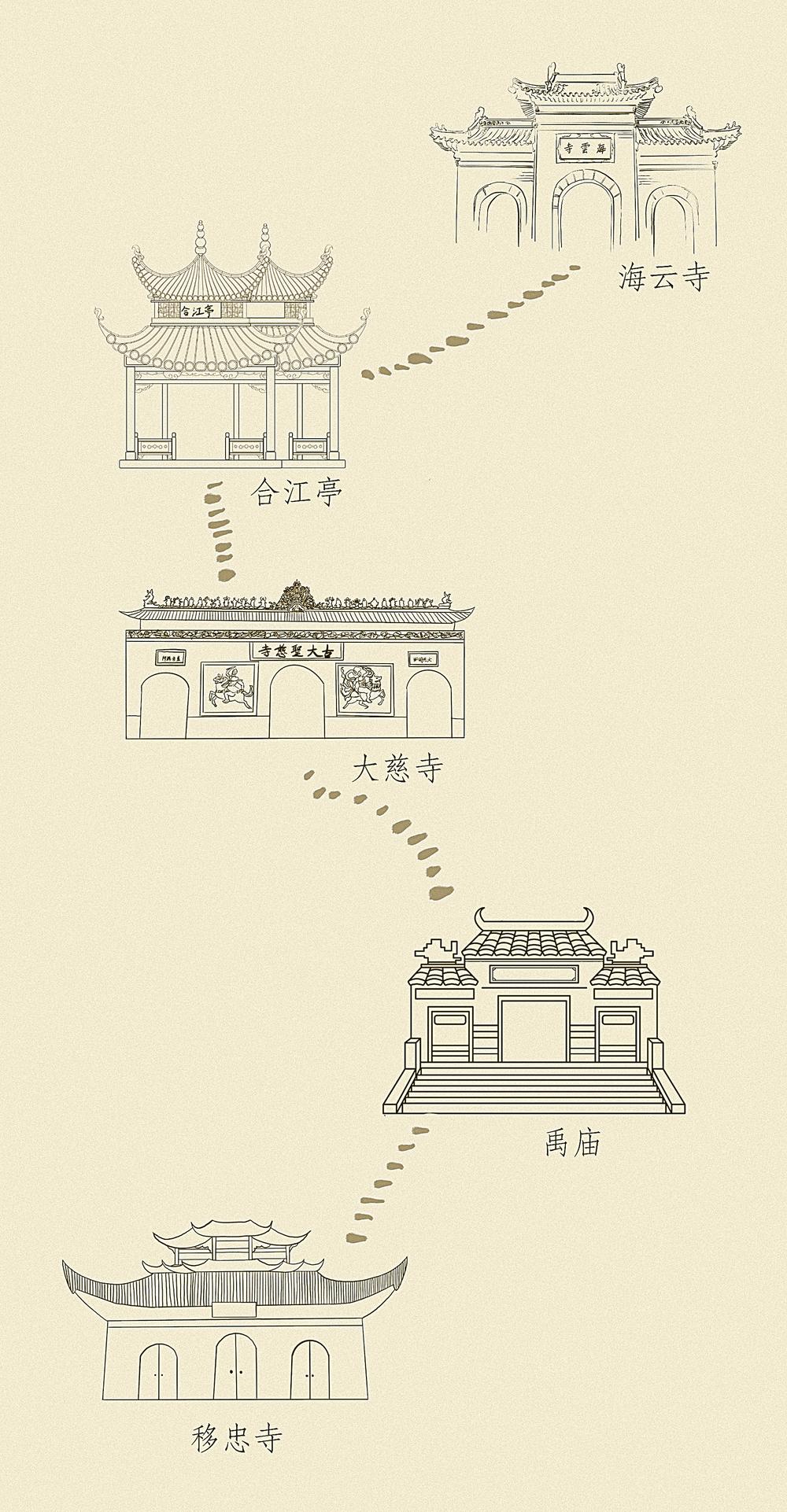

移忠寺——禹庙——大慈寺——合江亭——海云寺

费著《岁华纪丽谱》记载,宋时的成都人,在“正月二日”和寒食节,都会出东郊,分别祭东君和扫墓上坟。这两次,地方官方的行程安排,都是“早宴移忠寺,晚宴大慈寺”。

移忠寺在东门外,今天已经不知其具体的位置。清同治《重修成都县志》记载,“‘立春’前一日,太守率僚属,盛具仪仗,鼓乐导前,抗芒神、土牛出东郊,春厂迎春。礼毕回署,于仪门外安设。次日礼毕,以五彩春鞭鞭土牛,曰‘打春’。”因为正月初一,宋代成都府的官员要陪同老百姓游西门的安福寺塔烧香祈福,所以一般选择在第二天“出东郊”祭东君。

做过成都知府的北宋田况有诗《二日出城》:“初岁二之日,言出东城闉。缇骑隘重乳,淤车坌行尘。原野信滋腴,景物争光新。青畴隐遥坝,弱柳垂芳津。隐卒具威械,祭墦列重茵。俗尚各有时,孝思情则均。归途喧鼓铙,聚观无富贫……”在知府田况的眼里,这一天是成都人祭祀东君和上坟的日子,出行的人们牵成一条条长长的线,鼓铙之声仿佛能够把人带回古蜀人的祭祀场景,而春天的气息,随着儿童放飞的纸鸢,已经铺陈点染在了成都平原与川西林盘。

南宋绍兴二十六年(1156年),在范成大知成都二十年前,曾出任成都府通判的绵竹人何耕,在其《录二叟语》中,描述了成都府的准备过程和当时他亲眼看到的“鞭春”场景:

“将春前一日,有司具旗旄、金鼓、俳优、休(侏)儒、百伎之戏,迎所谓芒儿土牛以献于二使者,最后诣尹府,遂安于班春之所。”“黎明,尹率椽属相与祠句芒,环中而鞭之三匝,退而纵民磔牛。民讙哗攫攘,尽土乃已。”最后土牛打碎,人们纷纷捡拾一片碎块回家,放在犁具、蚕筛等农具之上,以祈一年风调雨顺、谷粒满仓。何耕还说“岁率以为常”,每年都是这样祭祀的。

祭东君祭祀的就是“句芒”。句芒是中国民间神话中的木神、春神和东方之神,主管树木的发芽生长,它曾经鸟身人面,乘两龙,后来变成了年画里手执柳鞭、头有双髻,春天骑牛的一个小牧童。这个习俗一直延续到清末。清人筱廷《成都年景竹枝词》就写道:“春鞭文彩甚迷离,竹作筋骨纸作皮。一自春官携在手,任他人物两相宜。”刘沅《蜀中新年竹枝词》则记录了立春时,沿街看灯看春台戏,城外打春牛,成都家家户户、大人小孩的喜悦心情:“看灯末了又看春,喜见芒神结束新。细辨衣冠和角色,一年生计在农人。”

今天我们所见成都人最早的“打春牛”照片,大约在1911年春,由四川高等学堂的外教那爱德拍摄,彼时,不知是否依然是“正月二日”,东郊外,成都府的官员带领成都、华阳两县县衙,一起举行立春打土牛的仪式,纸糊的“土牛”前,一草扎牧童样牵牛的句芒“芒神”,仿佛是春天的化身。

古时的寒食节,在清明前一二日,除了祭扫,出东门郊游、踏青,也是成都人的重要节目。田况《成都遨乐诗二十一首·寒食出城》就说:“郊外融和景,浓于城市中。歌声留客醉,花意尽春红。游人一何乐,归驭莫匆匆。”

曹学佺说,明代的成都,“东门之胜,禹庙、大慈寺、散花楼、合江亭、薛涛井,海云寺其最著者”。这些也都是东门的春游去处。

北宋仁宗时人张俞,在《上蜀帅书》中力主建禹庙祀治水的大禹。于是,成都府在大慈寺北部建禹庙。清嘉庆《四川通志·禹庙》载:“惜字宫一名集圣宫,古禹庙也。”四圣祠、惜字宫一带,就是以前的禹庙。唐宋时,雪锦楼、大慈寺、富春坊一带是东门重要的时尚生活圈。宋时这里夜市盛行,灯市、蚕市、扇市、香市、七宝市、药市,都在述说着城东锦江边的热闹与繁华。

合江亭为唐韦皋所建,又于亭旁筑合江园,唐宋时成游览胜地,合江亭下走水路还成为万里桥东又一饯别之地。

薛涛井,本名玉女津,明蜀藩王于三月三日,取井水仿薛涛法造纸笺贡奉京师,故名薛涛井。清光绪年间于井旁造望江楼,民国十七年(1928年)辟为郊外公园。

宋时,三月“二十一日,出大东门,宴海云山鸿庆寺,登众春阁观摸石。盖开元二十三年灵智禅师以是日归寂,邦人敬之,入山游礼,因而成俗。山有小池,士女探石其中,以占求子之祥”。海云山,即今川师校园内的狮子山。大约北宋年间,去东郊“摸石求子”已成时尚,明冯应京《月令广义》说:“成都三月有海云山摸石之游,占生子之兆。得石者男,得瓦者女。”

需要指出的是,曹学佺《蜀中名胜记·成都府二》说:“东城楼,即散花楼也。”明代,南门锦江边毁于元蒙兵火的散花楼,其名已经被东门城楼所沿用,所以曹学佺才说,散花楼是东门之胜。

其实,自宋代开始,大慈寺——移忠寺——海云山(海云寺、鸿庆寺),已经是东郊春游的一条成熟线路。“东门买彘骨,醯酱点橙薤。蒸鸡最知名,美不数鱼蟹。”春游归来,还可以像陆游一样,顺带捎回一包东门的美食,何乐而不为?

南门

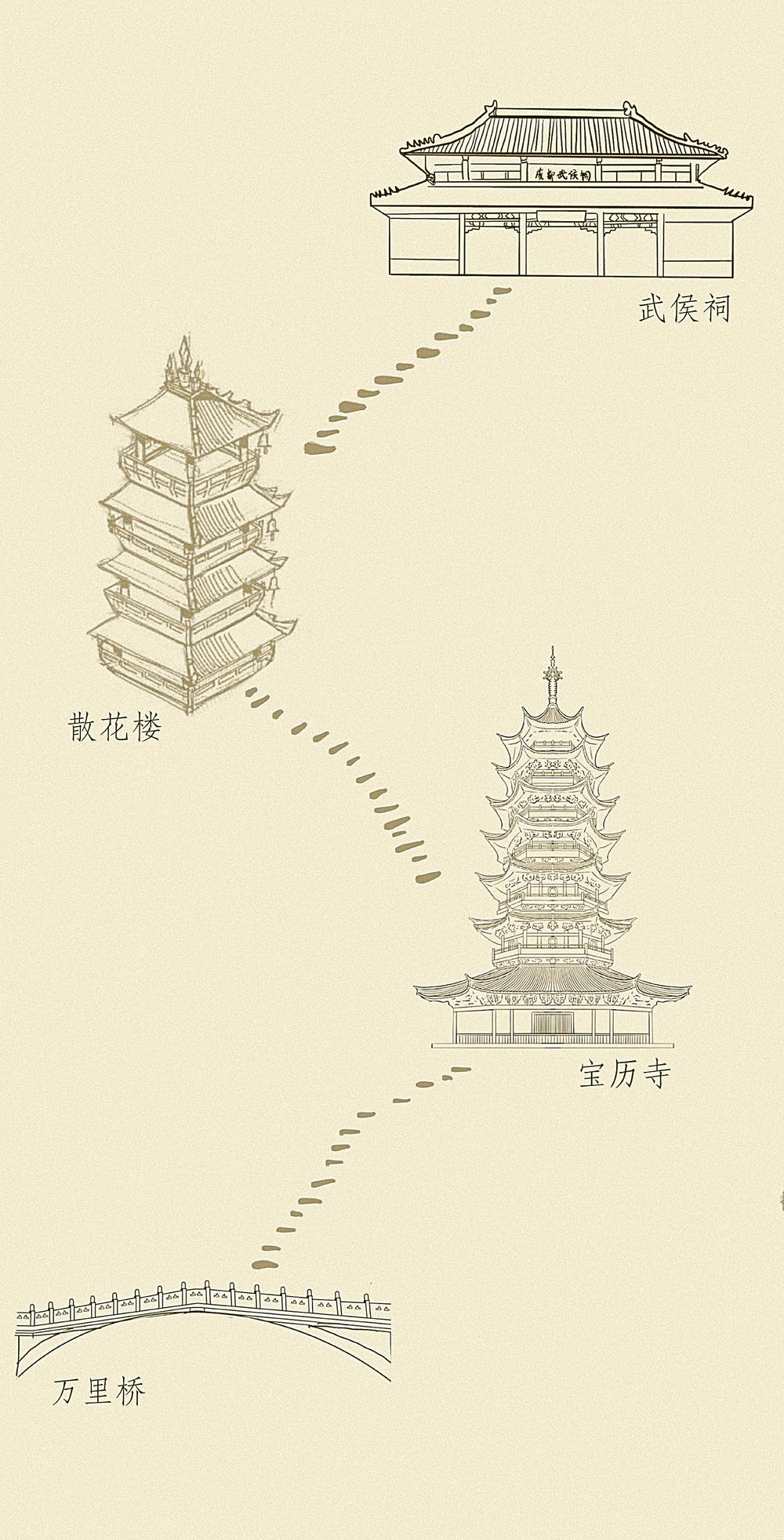

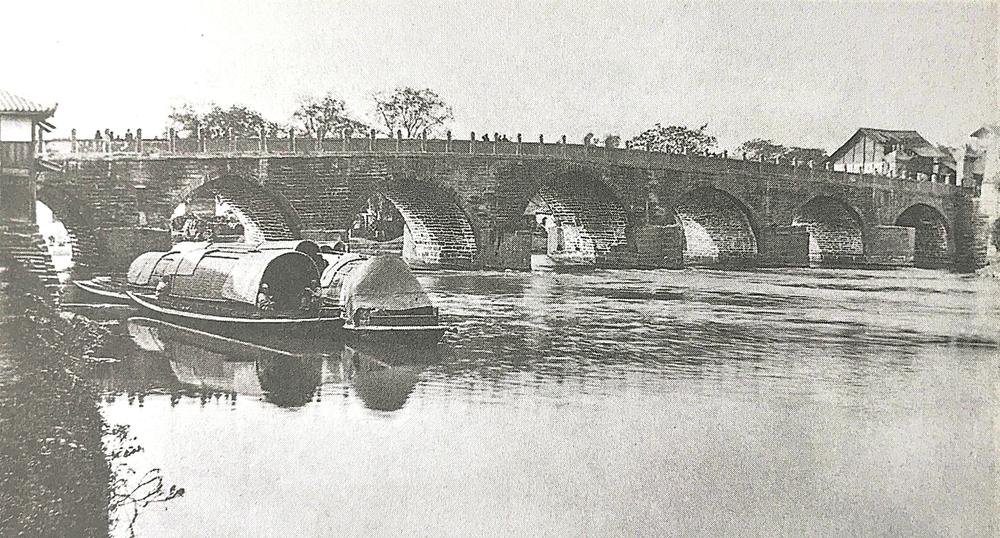

万里桥——宝历寺——散花楼——武侯祠

《重修成都县志》记载,正月九日,被成都人称之为“上九”,这一天,满城的男男女女,到南门的玉皇观和武侯祠游玩,烧香的老百姓扶老携幼、络绎不绝。步行的、坐轿子的,人声鼎沸。正月十六这天,“武营罗列旗帜、兵仗”,人们纷纷跟着队伍出城到南郊的武侯祠,迎接喜神。喜神即专门掌管喜庆、喜乐的神,但其居无定所。据说城南的武侯祠,是属于火的方位,而喜神就属火,所以武侯祠被认为就是接喜神的吉祥方位。成都人后来逐渐在初一到武侯祠烧香逛庙会,俗称“游喜神方”。

南门的武侯祠与先主庙惠陵,至迟在盛唐时,就已经合为一体,所以杜甫《古柏行》才说:“孔明庙前有老柏……先主武侯同閟宫。”“丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。”或许自杜甫的这首诗开始,武侯祠就成为南门一处春游的重要地标和风景名胜。

唐宋时,南门春游的所在,除了地标南郊外的武侯祠,还有城内的名胜散花楼。

“日照锦城头,朝光散花楼。金窗夹绣户,珠箔悬银钩。飞梯绿云中,极目散我忧。暮雨向三峡,春江绕双流。今来一登望,如上九天游。”这是李白眼中的“散花楼”。比李白稍晚的张祜《散花楼诗》说:“锦江城外锦城头,回望秦川上轸忧。正值血魂来梦里,杜鹃声在散花楼。”宋时的喻汝砺也有《散花楼》诗:“濯锦江边莎草浓,散花楼畔夭芙蓉。蜀山叠叠修门远,谁把丹心问李鄘。”陆游《初春出游》则写道:“犊车芳草南陌头,家家倾赀事遨游。万里桥西系黄骝,为君一登散花楼。”

《舆地纪胜》:“散花楼,(隋)开皇建,乃天女散花之处。”《大清一统志》载:“锦楼,在华阳县东北隅。《方舆胜览》:‘在成都县龟城上,唐建。前瞰大江,西眺雪岭,东望长松,二江合流。一曰锦江楼,亦曰散花楼。’”南宋祝穆《方舆胜览》并没有这段所引之语,其真实出处当是改自明人曹学佺《蜀中广记》:“少城者,西南之间,今之锦江楼也。《古今集记》:‘锦楼,在龟城上,前临大江,下瞰井邑,西眺雪岭,东望长松。白敏中尝赋诗于其上。’”

唐懿宗咸通十一年(870年)二月,南诏进攻成都,北宋《新唐书》记载:“然南诏负众,益治器械,斧兵昼夜有声,将击锦楼,众失色。”南诏军从西南边的市桥门攻入西郭少城,据上述可知,在高骈改“内江”郫江(今府河)绕北东而下之前,锦楼当在西南的“内江”郫江与“外江”检江之间。今人常崇宜《锦城散花楼小考》则认为,唐宋时的散花楼在万里桥与旧笮桥之间的锦江边。

“春游千万家,美女颜如花。三三两两映花立,飘飖尽似乘烟霞。”张咏诗句,描绘了成都人在南门的踏青会。费著《岁华纪丽谱》记载,“二月二日,踏青节。初郡人游赏,散在四郊。张公咏以为不若聚之为乐。乃以是日出万里桥,为彩舫数十艘,与宾僚分乘之,歌吹前导,号小游江。盖指浣花为大游江也。士女骈集,观者如堵。晚宴于宝历寺。”后来的田况《二月二日游江会宝历寺》描述这一天也说“遂移踏青会,登舟悠游娱”“彩舵列城隈,画船满江隅”。新繁人梅挚《踏青》更是述其盛况:“人游宝历青丝骑,路隘土桥金犊车。”

从万里桥下河的“游江”踏青会,为张咏首创。淳化五年(994年),张咏外调为益州知州,时逢蜀地王小波、李顺起义,收拾残局后以治蜀著称,踏青会就是他整顿经济的措施之一。同时,张咏还恢复了唐韦皋所创的宝历寺蚕市。《永乐大典》引《成都志》说张咏:“(宝历)寺前创一蚕市,纵民交易,嬉游乐饮,复倍于往年。”二月二日,张咏所创的万里桥踏青游江,宝历寺宴游与蚕市,南门一时“郡人士女,骈集于八九里间,纵观如堵”。

宝历寺,其名源于《乐府诗集》“椒觞再献,宝历万年”,宝历意为国运。此寺由自贞元元年(785年)六月出任成都尹、剑南西川节度观察使并镇蜀二十一年、封南康郡王的韦皋,大约于入蜀第二十年时,在府之东南修建。当时的宝历寺,“崇崇宝刹,雄居厥右,启奇致也……锦江澄明崦俯槛,雪岭晴开而入座。”

宋时,子城南门附近还有玉局观、五门和红楼,也是游玩之处。费著记载,二月二日和三月九日,玉局观街还有药市,想必南门也是非常热闹。陆游有诗《初春怀成都》回忆南门药市说:“五门收灯药市近,小桃妖妍狂杀人。”

本版稿件未经授权严禁转载