温月/文 冉玉杰 温月/图

“双楠小区”是成都出现得比较早、成熟而又兴旺的居民社区,这里演绎着老成都地道的生活方式,而崇州化成山(又称凤鸣山)中的两株桢楠,则是可触可摸可抱的两棵千年古树“双楠”。

1174年,陆游在崇州任职通判时曾作诗《化成院》,“孤塔插空起,双楠当夏寒”。诗中化成院即今天崇州市的大明寺,“双楠”,即大明寺院内的两株千年桢楠树。

大明寺始建于隋代,也称太岁寺、万岁寺,因隋炀帝赐额“化成”,故又称“化成院”。朱元璋赐“大明洪武”四字于山门,即改“化成院”为“大明寺”。寺内两株桢楠于2004年跻身“天府十大树王”,2007年入选“成都市十大树王”,如今依然如守护使一般矗立,苍翠的绿荫无言书写着千年的风霜,展现出生命的自信与顽强。

三郎镇外大明寺

化成山中游人稀

第一次闻知大明寺,并非因那青灯黄卷、木鱼钟磬,而是生长在此已逾千年的两株桢楠树,它们就在三郎镇旁的化成山中。

近些年来,山清水秀的三郎镇已成新厦林立、人烟稠密的宜居消闲之地。沿重庆路前往化成山,至一路口右转,便是上山的车道。笔者到访时尚是数九隆冬,山道两旁依旧是绿荫蓊郁。车行道上,眼前不时闪过挺立如阵的高木巨树,繁枝密叶遮天蔽日。山高不过数百米,这密林却颇显野莽之气,其势豪壮,犹如千年“双楠”的前沿护卫。

沿山道直驱而上,片刻工夫便至大明寺坐落的山坡下,一片数十平方米的空地,恰好泊车。伫立抬首,坡上树木掩映处,依稀可见古寺高翘的飞檐。

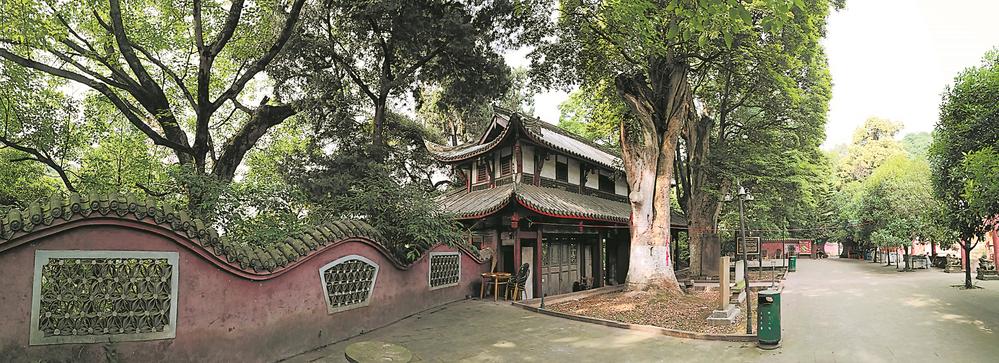

沿阶而上。大明寺就在这坡顶一座石砌的高台之上,数十级石阶直抵山门,感觉恍若到了青城山的天师洞。重檐歇山式屋顶下,紫红色的大门上方,悬挂一块酱褐色木匾,写有“大明寺”3个橙黄色隶书,于绿野四合中,尤显庄严。山门左右,各立一株清代栽植的柏树,粗干高枝,蓬叶相衔,像亲密无间的兄弟,又似并肩值守的门卫。此刻,我感觉只要伸手推开山门,便可观瞻那两株历经千载时光的桢楠古树了!

不过,此刻的我却无法推开这两扇窄窄的山门——因为古寺正值封闭维修,谢绝访客。

徘徊在大明寺紧闭的山门前,我满怀沮丧,正欲离去,却发现山门旁侧有一条石板小径直通坡上,沿着寺墙,伸向侧门。大喜,疾步登阶,寻门而入。

崇州,我并不陌生,现在却因这两株桢楠,方知这化成山的密林里还隐藏着千年古寺。隋大业初年(605年),这座时称“太岁寺”的庙宇落成。相传隋炀帝曾在此留下巡幸的足迹,且还兴之所至,赐额“化成”。两株桢楠随后栽植,陪伴“太岁寺”共度春秋。

日出日落,云卷云舒。150年时光流逝,唐玄宗李隆基为避“安史之乱”,于756年逃到了四川。当地有一个民间传说——惊魂稍安的李隆基开始想念逃亡途中被赐死的爱妃杨玉环,杨玉环临死前曾求玄宗将自己葬于家乡蜀州,其首选地便是太岁寺。皇帝为龙,贵妃乃凤。于是,杨贵妃墓葬地后侧,化成院所在的这座山峦便得名“凤鸣山”。杨贵妃生前曾称李隆基为“三郎”,李隆基返回长安后,便赐杨贵妃安葬地名曰“三郎”。不过另有传说认为,三郎镇是因此地有祭奠李冰三儿子的三郎殿而得名。

由太岁寺而化成院,隋唐以降,古寺几毁几建,修葺不断。寺里那两株桢楠亦沐浴着春风夏雨、秋霜冬雪,任岁月悠悠,依旧茁壮成长。

时间的车轮驶到了明代。传说朱元璋曾隐居于此,得天下后即题“大明洪武”四字嵌于山门之上,化成院亦因之改名“大明寺”。

明末战火,大明寺再遭损毁。寺院虽不存,双楠仍挺拔,实乃不幸中的万幸。

清康熙九年(1670年),林密草深,荒颓了数十载的化成山大明寺迎来了重建新生。饱经风霜的双楠再次拥有了安定的家园。

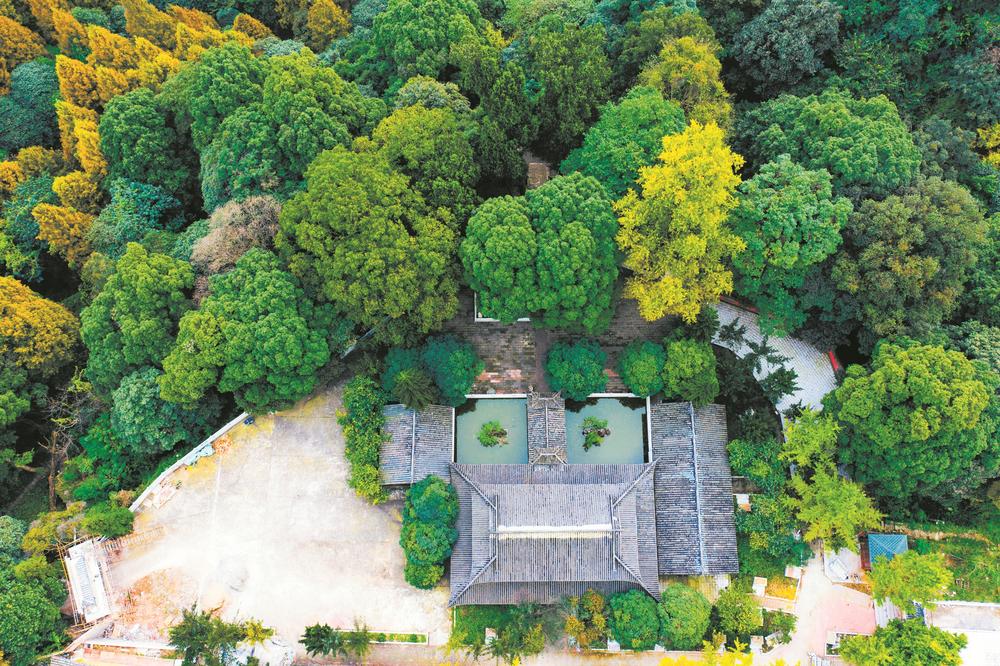

清代重建的大明寺坐东朝西,院落式布局,没有其他寺庙常见的大雄宝殿。历经三百余载春秋,现存于世的只有重檐歇山式屋面的山门、跨骑雕栏池塘的廊桥、三佛端坐的观音殿以及青瓦朱户的木构厢房。

千年风霜终不毁

双楠挺立天地间

较之街子镇外凤栖山上的光严寺,虽然同在崇州,大明寺的名气却小了许多,即便开放,也游人稀少。此番我有幸另辟蹊径,进得大明古寺,便急切地直奔双楠而去。

跨进一座红墙和殿宇围隔的庭院,在紧闭的山门后,我终于见到了那两株浸润了1500载漫长时光的巨大桢楠,它们一左一右,挺拔矗立,仿佛在注视着我这个不速之客。

桢楠树是生长于我国南方的一种本土苗木,株形优美,叶色常绿,较之其他楠木品种,材质更佳。我屏息定神,专注地打量着眼前这两株千年桢楠。进山门右侧的一株,胸围粗达4.64米,以我双臂之长,欲予合围,真是差之天远,不过“意思”而已。而17.2米的冠高,我虽尽力仰视,眼涩颈酸,亦难辨清枝叶。左侧那一株桢楠,体格略小,但胸围也宽至4.11米,树冠高达16.6米。

站在双楠巨大的树干前,仿若面壁,人也似乎渺小了许多。苍灰色的树皮凹凸不平、斑痕累累,一道道印痕犹如刀削斧斫。树身青苔簇簇,酷似坚石嶙峋的崖壁,抚之,糙硬硌掌。躯干去皮裸露之处,色泽褐黄,如凝脂,似乳石,手抚其上,光滑细腻,凉气沁指。如此体征,非千载岁月磨砺而不可得。大自然里,人之寿命与古木相比,真可谓短暂的一瞬间。

俗话说:“树大招风”,化成双楠的经历应当是形象的注解。立于天地之间,风吹雨打、电击雷劈,千年岁月中不知遭遇了多少的磨难,那被折断的粗壮干枝便是实证。然而,可喜可佩的是这两株桢楠的生命力如此顽强,闪电灼不死、雷暴轰不垮、狂风摧不倒,尽管肢断躯残,却依然新绿萌发,生生不息,如今仍虬枝如铁、叶蓬若伞,庇护着大明寺的山门。

化成山中大明寺里的这两株桢楠,见过隋炀帝的赐额,见过洪武帝的题匾,然而最令我“羡慕”的是,它们还见过宋代大诗人陆游的身影!

历数春风亦等闲

野人犹诵放翁诗

1174年的一天,一位气度不凡的中年男子沿着林木夹持的山道,迈进了化成院的山门。“肥僧大腰腹,呀喘趋迎官”,他的到来,让寺院里的胖和尚喘着粗气,急忙跑来迎接。此人正是第二次出任蜀州通判的陆游。他时常深入“基层”,考察风土民情。这一次便“翠围至化成”,游历到了化成院。

两株分立山门左右、已逾500年的桢楠立马吸引了陆游的目光。他徘徊在双楠树下,时而手抚树干,时而仰望树冠,但见双楠虽然相距十余米,可繁枝长伸,彼此相衔,两树合荫,笼盖四围,竟使得溽热的夏天也有了几分凉意。再望不远处,石塔高耸,想到自己来此途中“缘坡忽入谷,蜒蜿苍龙蟠”的经历,不禁油然而生感慨,遂成《化成院》诗一首,咏叹“孤塔插空起,双楠当夏寒”,为此番化成院一游留下了珍贵的墨迹,令双楠亦因此名扬古今。

又过了差不多700年,清同治年间。一日,崇庆州举人张鼎元徜徉大明寺,见双楠依然苍翠挺立,而陆游早已成为古人。张鼎元睹物思人,遂将其《化成院》一诗书写刻碑——

翠围至化成,七里几千盘。肩舆掀泞淖,叹息行路难。

缘坡忽入谷,蜒蜿苍龙蟠。孤塔插空起,双楠当夏寒。

飞屐到上方,渐觉所见宽。前山横一几,稻陂白漫漫。

肥僧大腰腹,呀喘趋迎官。走疾不得语,坐定汗未干。

高人遗世事,跏趺穴蒲团。作此望尘态,岂如返巾冠。

日落闻鹿鸣,感我平生欢。客游殊未已,芳岁行当阑。

碑成,立于山门右侧桢楠之下,引无数后来者吟哦感怀。诚如山门前刊刻的楹联所云:“山寺已无隋帝敕,野人犹诵放翁诗”。

无独有偶。清大竹县丞、诗人吴为楫游历大明寺,在拜谒双楠树的时候,亦有感于陆游的诗句,乃自作《双楠古翠》一首:“危梯曲直化成山,遥指梗楠翠霭间。地拖千峰寻古径,天留双楠掮吴禅。曾经法力飞憔悴,历数春风亦等闲。说与今人浑不识,日斜惟见鸟飞还。”

端的是诗为树咏、树以诗传,青山存古寺,诗树添灵韵。

昔颁严令护双楠

今施重金保古木

在漫长的千年岁月里,双楠固因天上“雷公”“雨婆”狂怒施威而遭伤损,然而更有人间廉吏善民精心养护,使之历劫而存。清同治十二年(1873年),崇州知州李为为了保护双楠以及化成山林,特地勒石刻碑云:“……该寺双楠古树,代远年湮;所有左右大小树木,尤为双楠羽翼,以壮观瞻,应宜护惜,永培风水。倘有无知之徒,籍端欺僧,擅自砍伐,许寺邻、主持等指名禀究,各宜凛遵毋违!”以此晓喻僧众百姓,震慑不法之徒。

这通《护双楠碑》,辞严令峻,为推行封山育林之策,不惜示以雷霆手段。150年来,僧众与山民以碑为训,齐心合力,有效地保护了双楠古树和化成山林。行走于寺外山道,我还看见道旁一株挂牌保护的高大桢楠,干粗叶茂,生机盎然,也是210岁高龄。

李知州的《护双楠碑》,曾陪伴大明寺山门左侧的隋楠137载春秋,可惜2008年“5·12”汶川特大地震将其损毁。所幸,有关部门现已将其重新复制,仍立于那株桢楠之下。古木巍然,护碑凛然,在未来的岁月里继续相守相伴。

千载风霜雪雨,凝铸了大明寺双楠的“王者”之气,于2004年4月入选“天府十大树王”,2007年3月又跻身“成都市十大树王”。如今大明寺双楠得到了当地政府和企业的联手保护,当地企业慷慨解囊,捐助重金,对地震中严重受损的大明寺开展了抢救性保护工程,同时为双楠打造了坚实美观的花岗岩护沿。古寺重生,也为千年双楠提供了更好的生存环境。

春风今又度,化成山绿意盎然,大明寺里,古老的双楠亦发出新枝,在明媚的阳光中告别了又一个冬天。

本版稿件未经授权严禁转载