林元亨/文

余茂智/摄

西门

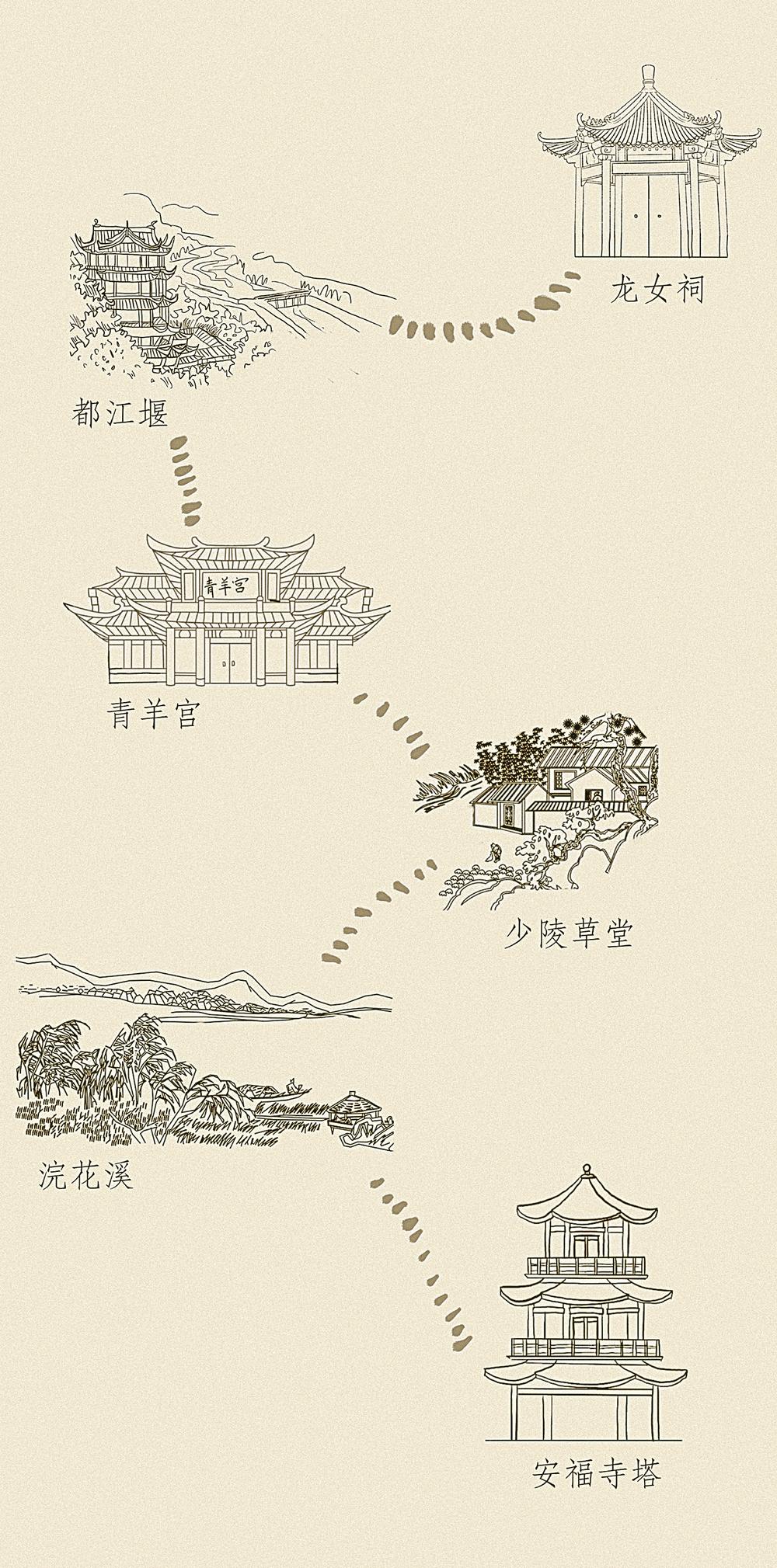

安福寺塔—浣花溪—少陵草堂—青羊宫—都江堰—龙女祠

家在花行更向西

“正月朔日,谓之元旦,俗呼为新年。一岁节序,此为之首。……不论贫富,游玩琳宫梵宇,竟日不绝。家家饮宴,笑语喧哗。”(南宋吴自牧《梦粱录》)正月元日,即初一这一天,元代华阳人费著《岁华纪丽谱》记载,“(蜀)郡人晓持小彩幡,游安福寺塔,粘之盈柱若鳞次,然以为厌禳……塔上燃灯,梵呗交作,僧徒骈集。太守诣塔前张宴,晚登塔眺望焉。”

这一天,成都人出门前,要就着一盘蜀地花椒,喝上一杯屠苏酒,以避瘟疫,然后才能家家户户、呼朋唤伴去“游安福寺塔”。宋代成都的安福寺,位于西门子城外,在石笋街之北,其前身在唐代名福感寺,又曾名大石寺。

和范仲淹同时,田况有《成都邀游诗二十一首》,其一就是《元日登安福寺塔》。范成大《丙申元日安福寺礼塔》诗序说,“成都一岁故事始于此塔,士女大集拜塔下,燃香挂幡禳兵火之灾。”大年初一,成都人纷纷涌向西门的安福寺塔,正如田况之诗:“遨赏空闾巷,朅来喧稚耄。人物事多閒,车马拥行道。”这一天真的太热闹了,人们摩肩接踵、熙熙攘攘。

相对于南门万里桥的“小游江”,游浣花溪则被称为“大游江”,并且盛极一时。任正一《游浣花记》说:“成都之俗以游乐相尚,而浣花为特甚。”钟惺《浣花溪》则记载了从万里桥上溯浣花溪一路花园一般的风景:“西折纤秀长曲,所见如连环,如玦如带,如规如钩,色如鉴如琅玕,如绿沈瓜。窈然深碧,潆回城下者,皆浣花溪委也。然必至草堂而后,浣花有专名,则以少陵浣花居在焉耳。行三四里为青羊宫溪,时远时近,竹柏苍然,隔岸阴森者尽溪,平望如荠,水木清华,神肤洞达,自宫以西流汇,而桥者三相距各不半里。舁夫云通灌县,或所云江从灌口来是也。”草堂诞生于浣花溪畔,当永泰元年(765年),又一次春望的杜甫,悄悄关上浣花溪边的柴扉,却不经意间,为爱花的成都人打开了另一扇通往春天的大门。

到了二月,是成都人的“花市”,举办时间可能在二月十五的“花朝会”,地点则依托西门浣花溪、青羊宫一带的“花行”。“归途细踏槐阴月,家在花行更向西。”先后出任成都府路安抚司参议官、锦城参议的陆游,因“不拘礼法”“燕饮颓放”而被免职,其就在杜甫草堂附近浣花溪畔开辟菜园,像杜甫一样,躬耕于蜀,所以“放翁”诗中自注说,他当时的住所就在成都的花行,距大慈寺数里。

花会年年二月期

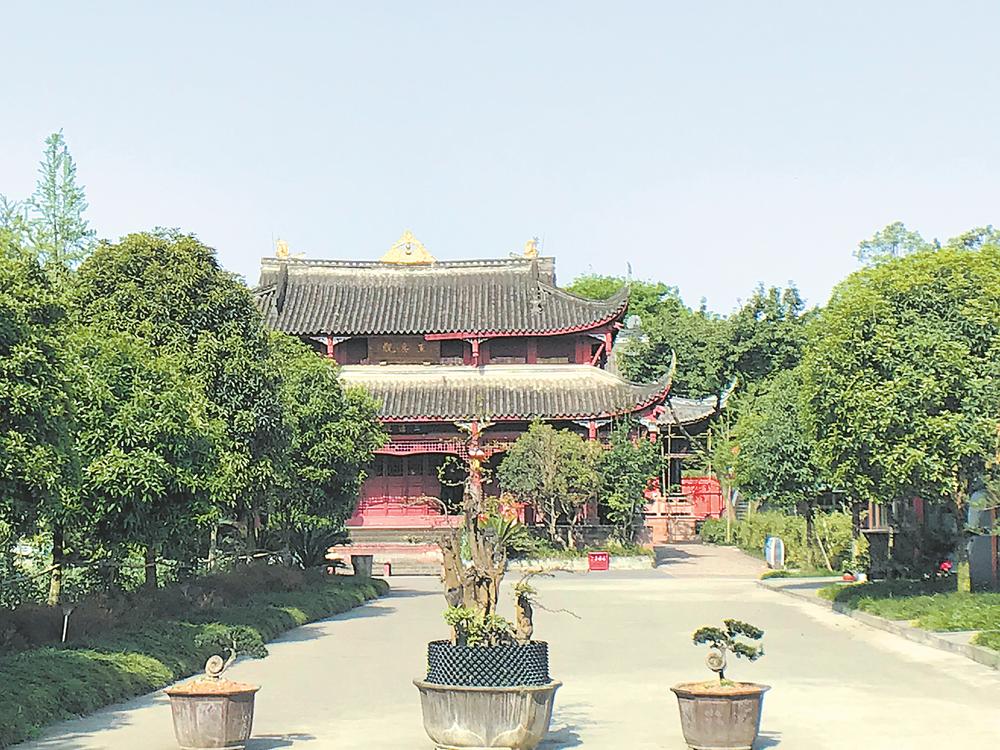

“花朝会”相传也是青羊宫的庙会。唐人萧遘在《成都》一诗中写道“月晓已开花市合”。《重修成都县志》记载,“青羊宫祭赛,花市极盛,百花咸集,农器、蚕器尤多。”到了清光绪三十一年(1905年),四川劝业道总办周善培,把“振兴实业”和“新春游乐”相结合,西门花会变成全省性质的商贸展销会,先叫“商业劝工会”,后改名“劝业会”。

1906年,受四川总督锡良的邀请,入川任成都补习学堂、优级师范学堂教习的日本人中野孤山,在其《游蜀杂俎》中曾记述,当时因为男女有别,劝工会规定男女不得同一天前往会场,于是就分别有男女专场。近代诗人吴芳吉《成都》一诗“成都富庶小巴黎,花会年年二月期……夕阳处处闻歌管,芳径人人赛锦衣……”描绘的正是二月西门花会的情形,届时,杂耍、川剧、小吃,各行各业纷纷借台登场,从青羊宫到二仙庵,人们在春天开放的灿烂百花中,迎来了一个成都人盛大的节日。

宋祁诗有“烟压西郊雨压津,满城歌吹为芳辰”之语。陆游“成都海棠十万株,繁华盛丽天下无”“成都二月海棠开,锦绣裹城迷巷陌”,都能让人想象伴随着柳丝新芽、海棠花开,以及晒着温暖和煦的阳光,跟着蜜蜂与蝴蝶,成都人在青羊宫、玉局观、浣花溪一带,沿着锦江逛花市流连忘返的情形。

花会一过,又迎来都江堰放水节。北宋太平兴国三年(978年),官方就将清明日定为放水节,西门外的都江堰,从此会在清明这一天举行盛大的开水仪式。清人山春《灌阳竹枝词》描述放水节说:“都江堰水沃西川,人到开时涌岸边。喜看杩槎频撤处,欢声雷动说耕田。”

到了三月二十七日,“大西门睿圣夫人庙前蚕市。”睿圣夫人庙,即龙女祠。从黄休复《茅亭客话》之“龙女堂”可知,此庙为开元二十八年(740年)长史章仇兼琼为一梦中龙女所立,在少城的扬雄故宅附近,原名会昌祠。五代十国前后蜀时期,大旱时百姓祈祷降雨灵验,所以就被封为“睿圣夫人”,其位置从小市桥移到了大西门。三月二十七日这天,会在睿圣夫人庙前举办蚕市。这是继五门、圣寿寺、大慈寺、宝历寺蚕市之后,与三月三上巳节学射山一起,同为“三月蚕市”的两个分会场。

北门

升仙桥—昭觉寺—万岁祠—学射山

学射山上看蚕市

北门由于一直是在金牛道的“北大路”和今天的川陕路上,是陆路自京城入蜀、出蜀的重要通道,所以此条线路经久不衰,踏青、游宴、登山、泛舟,也自是一个约定俗成的选择,而驷马桥、昭觉寺、万岁池(今白莲池)及附近的学射山(凤凰山)、天回镇,都是人们常去耍的地方。

大约从成都筑城后,成都北门外的学射山一带就被辟为学射场,如《华阳国志》载秦灭巴蜀,“仪与若城成都……而置观楼射圃。”20世纪70年代,成都百花潭出土的一件战国铜壶,铜壶上就刻有弋射场景。

唐宋时,城外学射山,连同附近的昭觉寺、万岁池,以及因司马相如而蜚声的驷马桥(曾先后名升迁桥、升仙桥)的存在,出川与入川,送别与望乡,于是这一带就成为一个颇为普遍的郊游宴集场所。学射山,又名斛石山(或石斛山)、升仙山、星宿山、韫玉山等,今名凤凰山。费著《岁华纪丽谱》称:“三月三日,出北门,宴学射山。既罢后射弓,盖张伯子以是日即此地上升。巫觋卖符于道,游者佩之,以宜蚕避灾。轻裾小盖,照烂山阜。晚宴于万岁池亭,泛舟池中。”

最早关于凤凰山的传说,可以追溯到古蜀时期。据晋常璩的《华阳国志》记载:“有王曰杜宇,教民务农,一号杜主。时朱提有梁氏利,游江源。宇悦之,纳为妃。”当时,杜宇住在天隳山(天回山)上,利妃给他生一女,可爱至极,取名为凤。杜凤从小体弱多病,直至二十岁,尚未出阁便病死宫中。蜀王杜宇悲伤不已,将爱女葬于天回山西南边的土坡上,以便随时看到爱女之墓。由于爱女情深,蜀王将杜凤以王妃的规格而葬,在墓上覆盖大石镜。石镜的形状和古代的量器斛相似,后人就叫此山为石斛山。

道教历来讲究风水,石斛山的地形“势如巨浪,重岭叠嶂”,这种地形在道家看来是可以“葬千乘(王侯)”的风水宝地;同时,石斛山所在的东北区域又是成都地区地势最高的地方,风水学中有“东北多仙山”的说法,石斛山因此成了道教鹤鸣山之后,道教最理想的修行之地。

三月三日是上巳日,传说是张伯子在凤凰山上学成飞升之日,所以成都人这一天出北门,纷纷涌向北郊的学射山和万岁池。这天,学射山不但会举行祭祀活动,也会举办蚕市。青城山道士杜光庭《神仙感遇传》说:“一岁上巳,满川(成都乐官于满川)于学射山通真观看蚕市。”

春郊买食百忧宽

万岁池在凤凰山山脚,传说是因张仪取土筑成都城而形成的池塘,即今白莲池。田况有《三月三日登学射山》诗,而从范成大的诗中看,官员一般头天即出北门,上山,第二天祭拜后,在万岁池晚宴后才会尽兴而归。

“门外盛车徒,山半列鄽市”“指撝武弁呈飞骑,次第红妆数胜筹。”田况的《成都遨乐诗二十一首·三月三日登学射山》和范镇的《仲远龙图见邀学射之游先寄五十六言》,都可以让人想象宋时“学射山”三月三上巳节踏青郊游的热闹。

事实上,在初唐,学射山就因为至真观而成为北门外的一大胜景,卢照邻就描述了法会时的热闹场景,“每至三辰法会,八景真游,霓裳荡耀魄之华,羽盖转风云之路。”“女校书”薛涛也曾经陪同当地官员游览山中,写下“今日忽登虚境望,步摇冠翠一千峰”。

三月“清明日”这一天,《重修成都县志》记载,成都人和府衙、兵丁会抬着城隍神像出北门,“厉坛祭孤”。所谓“厉坛”,《春秋传》曰“鬼有所归,乃不为厉。此其义也。……洪武三年定制,京都祭泰厉……王国祭国厉,府州祭郡厉,县祭邑厉,皆设坛城北……里社则祭乡厉。”

清明这一天,成都人出北门上坟、去昭觉寺烧香的也特别多。于是就有了清明“欢喜团”。清嘉庆八年(1803年)成都人杨燮撰百首《锦城竹枝词》,其中载有一首关于川陕路上欢喜庵(昭觉寺下院)的竹枝词:“‘欢喜庵’前欢喜团,春郊买食百忧宽。村醪戏比金生丽,偏有多人醉脚盘。”清明成都人出北门祭祖或郊游踏青,北门至欢喜庵一路上,都有欢喜团卖,家家户户都会买几串欢喜团给小孩子,一为忘忧,也祈无病。昔日的“欢喜团”,据说已经演变成了今天成都满大街的名小吃糖油果子。

北门这一条线之所以成为胜地,还因为有“十方丛林”昭觉寺——“升仙桥北,长林苍翠,曲涧潺湲,大非人世间境,乃昭觉禅寺”“仙宫、佛院,成都颇盛……观如元天、云台,寺如昭觉……俱不减两都规模,足供游眺。”因为有了昭觉寺,北门外的青龙场也好不热闹,一度成为成都人出城“买相因”、买新鲜菜蔬的好地方。

由于人流量大,北门聚集起了许多商铺和小摊小贩,就连驷马桥,也形成了有场期的“驷马桥场”。南宋陆游出北门去昭觉寺,就曾经在桥头用过早餐,回城遇上大雨,还在桥边的小店住了一晚。

1838年的正月初七,道光戊戌人日,四川按察使多时帆、四川盐茶道周蔼余、成都府知府张晓瞻、四川成绵龙茂道道员王春绶一干蜀中要员,相约到成都北门外的昭觉寺雅集,并作诗数首,担任过荣县知县的王培荀在《听雨楼随笔》里记下了这次游玩:

“昔日白乐天、苏东坡喜与客游宴,而政益修举。蜀地江山奇丽,环成都尤多名迹。士大夫以时雅集,非徒见熙朝文物之盛。而时当淸宴,为政多暇,亦韵事也……”

本版稿件未经授权严禁转载