苗雅男 赵柯

大国工匠,强国之基,产业之光。随着科技飞速发展和产业迭代升级,应用型人才、能工巧匠和大国工匠的作用愈发凸显,他们不仅在传统制造业中发光发热,更在新兴产业和高科技领域熠熠生辉,释放出源源不断的创新活力,成为发展新质生产力、推动高质量发展的重要基石,而“锻造”技艺精湛的大国工匠,需要以高质量专业技能教育为根基。

准确理解工匠精神的内涵

2020年11月,习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上指出,在长期实践中,我们培育形成了“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的工匠精神”,要“大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神”。

执着专注,是工匠精神的基础,源于对技艺的深深热爱。因为热爱,所以择一事终一生;因为热爱,才能在劳动中创造价值。我国火箭发动机喷管焊接专家高凤林,四十余载专注一件事——为火箭的“心脏”焊接,他成功攻克300余项技术难关,为我国的航天事业书写了浓墨重彩的一笔。在新时代弘扬工匠精神,就是要在全社会大力倡导“择一事终一生”的志向,把“心无旁骛干事业,专心致志搞工作”的精神推广到各行各业,让“干一行、爱一行、钻一行”的新风尚蔚然成风,真正让工匠精神内化于心、外化于行。

精益求精,是工匠精神的灵魂所在。他们追求每一处细节的极致,精心打磨每一道工艺,勇于探索创新,直达炉火纯青的境界。张雪松,中国高铁研磨的领军人物,正是凭借这种精神,成功攻克高铁车头研磨的技术瓶颈,为我国高铁的平稳运行提供了坚实保障。正是源于对精益求精的不懈追求,才能在工作中获得归属感和成就感,感受到劳动之美、工作之趣。追求精益求精,深入钻研本职工作,始终以高标准严要求对待工作,才能把事业干好,在工作中实现人生价值。

一丝不苟,是对工作与技艺至臻追求的最好体现。工匠怀着对工作的高度责任感,不受外界干扰,全身心投入其中。管延安,作为“深海钳工”的翘楚,参与了多项国家重大工程。在港珠澳大桥的建设过程中,他实现了60多万颗螺丝零失误,确保了这一超级工程成为世界首条“滴水不漏”的外海沉管隧道。所谓“谨慎能捕千秋蝉,小心驶得万年船”,面对工作中的未知挑战,我们惟有心存敬畏、一丝不苟,方能不辱使命、完成任务,在平凡的岗位上创造不平凡的价值。

追求卓越,是每位工匠心中的至高境界。追求卓越的精神,让工匠在面对工作时充满创造力,能够在平凡中发现非凡,从而在工作中追求极致。顾秋亮,作为“蛟龙”号载人潜水器的组装总负责人,凭借着对技艺的精湛掌握和不断追求卓越的态度,成功将“蛟龙”号送入深海,为我国深海探测事业树立了里程碑。倡导追求卓越的工匠精神,就是要激发广大人民群众的干劲、闯劲、钻劲,在各自岗位上勇于创新、敢为人先、创造价值,将个人奋斗的“小目标”融入党和国家事业的“大蓝图”,把汗水挥洒在祖国大地上,成为当之无愧的时代先锋。

夯实强国建设的人才之基

我国是科技大国,也是制造业大国。近年来,在高端装备、新能源、新材料、智能制造、人工智能等新赛道,大国工匠、高技能人才的身影尤为活跃,他们的精湛技艺与创新精神,犹如催化剂一般,极大提升了相关产业链的核心竞争力,推动了科技成果的快速转化,引领着行业发展的潮流趋势,为构建现代化产业体系注入了强大动力,成为中国经济抢先制胜新赛道的重要法宝。

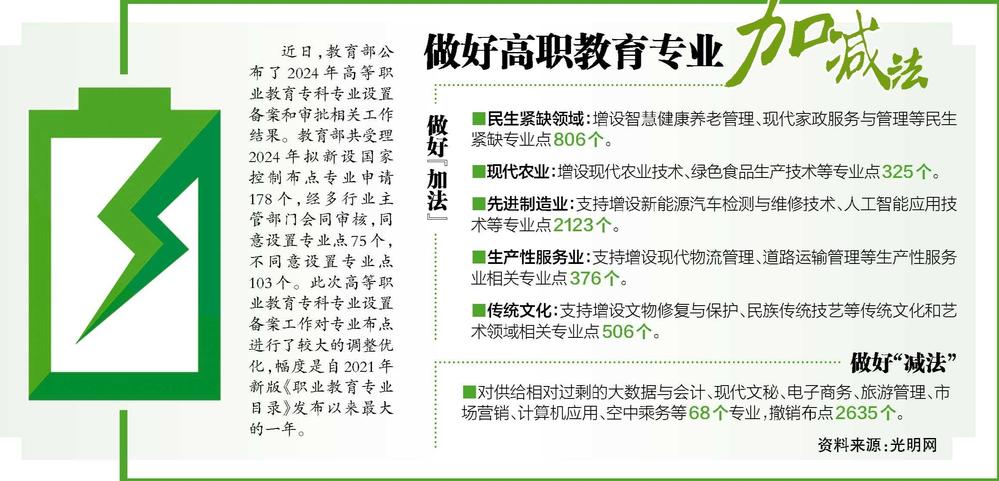

当前,我国正处在由科技大国向科技强国转变的关键时期,新质生产力对劳动者的知识和技能提出新要求,对于复合型高技能应用型人才的需求也愈发迫切。职业教育,作为现代教育体系的重要一环和培养技术技能人才的主阵地,与经济社会连接面广、开放度高,是实现各类先进优质生产要素高效配置、加速形成新质生产力的关键赋能要素。

近十年来,我国职业教育已累计为各行各业培养输送6000多万名高技能人才,为经济社会高质量发展提供了强有力的人力资源支撑,对推动科技创新成果转化、技术革新市场运用、传统产业转型升级、未来产业抢先布局等都起到了重要作用,它不仅顺应了当前社会经济发展的迫切需求,更是培养和储备复合型高技能应用型人才的主要渠道。

但我们也要清醒地认识到,从整个就业和经济发展需求看,我国高技能人才队伍总量仍然不足。从占比上看,高技能人才占技能人才总量的比例与一些发达国家相比,依然存在差距;从结构上看,高技能人才培养与产业发展结合不够紧密,层级结构不够合理,领域分布不够全面,适应新产业、新模式、新动能发展的数字型、创新型、复合型的高技能人才仍然稀缺。

党的二十大报告提出, “加快建设国家战略人才力量,努力培养造就更多大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、大国工匠、高技能人才。”为了推动人口红利向人才红利蜕变,加快形成新质生产力,我们必须根据市场变化和产业发展需求,培养和锻造符合市场需求的复合型高技能应用型人才,实现产业工人队伍素质的整体跃升,推动传统产业凤凰涅槃,实现经济发展方式的华丽转型。

在新时代背景下,职业院校作为人才培养的“摇篮”,是汇聚教育、科研、人才良性循环的交点,是推动社会生产力发展的重要环节,我们要扎实做好教育教学、科技创新、人才培养工作,以培养更多符合市场需求的高素质应用型人才、能工巧匠和大国工匠,更好地服务高质量发展战略。

构建复合型劳动者大军

面对新形势新任务,我们必须探索高技能应用型人才培养、使用、评价、激励等方面的创新路径,加快构建一支规模宏大、素质优良的知识型、技能型、创新型劳动者大军,为国家改革发展注入新动能。

一是完善专业教学体系,提升应用型教学品质。完善高技能人才引进机制,加大高技能人才培养力度,优化专业设置和课程结构,加强产教融合,创新技能培养模式,壮大师资队伍,优化教学方法,为孕育大国工匠提供沃土。聚焦发展新质生产力,锚定急需紧缺领域,特别是针对战略性新兴产业、未来产业等亟需技能人才的领域,加大技能人才培养精准度和前瞻性,确保具有专业技能的应用型人才与产业发展需求高度契合。

二是创新培养方式,激发学生的创新思维,培养工程实践能力。完善创新导向的培养制度,通过精心设计的创新课程、充满活力的创新活动以及鼓励学生深入参与科研项目等举措,激发学生的创新精神和实践能力,为培养未来的大国工匠奠定坚实基础。遵循技能人才的成长规律,与行业企业携手构建紧密的互动关系,打造技能发展生态链,确保教育与生产服务一线紧密相连,孕育出一批批符合市场需求的应用型人才。

三是深化校企合作,推动产学研一体化发展。加强学校与企业的合作交流,通过建立实训基地、开展订单式培养、共建研发中心等多元化的合作模式,有效对接教育链、人才链与产业链、创新链,实现学校与企业的资源共享和优势互补。同时,健全高技能人才评价机制,加强校企合作项目的管理和评估,确保合作项目的有效实施和成果转化,实现教育资源与产业需求的深度契合。

四是弘扬工匠精神,铸就学生的职业素养与操守。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,引导学生深入了解工匠精神的丰富内涵,孕育出坚定的职业认同感和崇高的社会责任感。通过校园文化建设,营造尊重劳动、崇尚专业的氛围,让工匠精神成为校园文化的重要组成部分。通过组织学生参加社会实践、志愿服务、专业技能“大比武”等活动,引导更多学生选择专业发展道路。

国家的竞争即为人才的竞争。为实现科技强国战略目标,应对科技变革带来的挑战,应用型本科高校应以知识型、技能型、创新型人才培养为目标,以“精于工、匠于心、品于行”价值塑造为引领,培养更多技艺精湛、德技双馨、勇攀高峰的大国工匠。

(作者:苗雅男,成都工业学院网络与通信工程学院讲师;赵柯,成都工业学院网络与通信工程学院党委书记、副教授)