神舟十八号任务主要目的

▶与神舟十七号乘组完成在轨轮换,在空间站驻留约6个月

▶开展空间科学与应用实(试)验,实施航天员出舱活动及货物进出舱

▶进行空间站空间碎片防护装置安装、舱外载荷和舱外设备安装与回收等任务

▶开展科普教育和公益活动,以及空间搭载试验

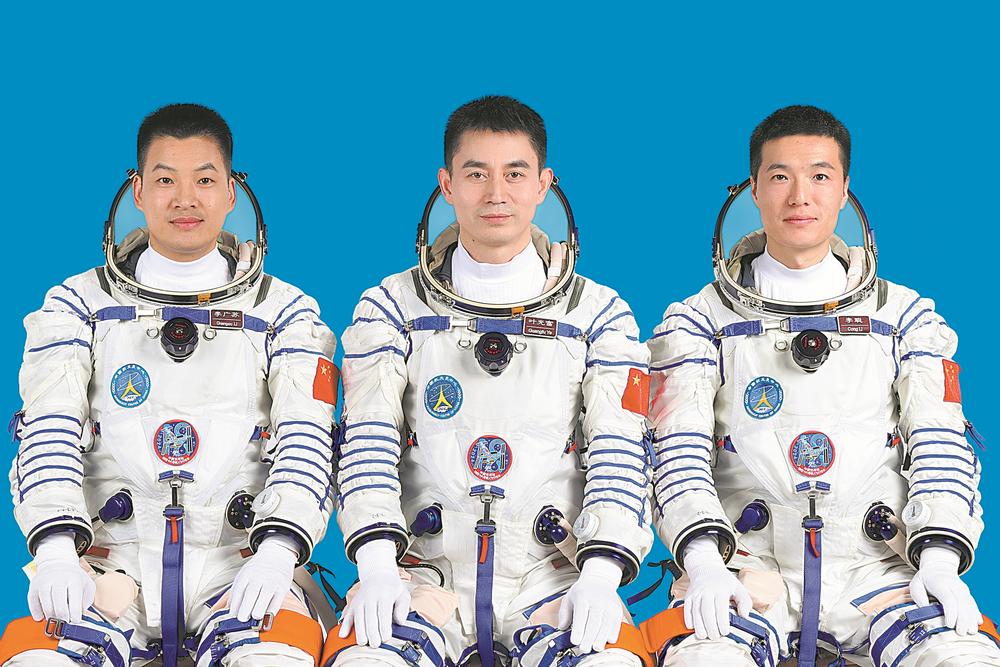

4月24日上午,神舟十八号载人飞行任务新闻发布会在酒泉卫星发射中心举行。中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强会上表示,经任务总指挥部研究决定,瞄准4月25日20时59分发射神舟十八号载人飞船,飞行乘组由航天员叶光富、李聪、李广苏组成,叶光富担任指令长。

“目前,任务各项准备工作正在稳步推进,执行此次发射任务的长征二号F遥十八火箭即将加注推进剂。”林西强说。

载人航天工程

第32次飞行任务

这次任务是空间站应用与发展阶段第3次载人飞行任务,也是载人航天工程第32次飞行任务。任务主要目的是:与神舟十七号乘组完成在轨轮换,在空间站驻留约6个月,开展空间科学与应用实(试)验,实施航天员出舱活动及货物进出舱,进行空间站空间碎片防护装置安装、舱外载荷和舱外设备安装与回收等任务,开展科普教育和公益活动,以及空间搭载试验,将进一步提升空间站运行效率,持续发挥综合应用效益。

按计划,神舟十八号载人飞船入轨后,将采用自主快速交会对接模式,约6.5小时后对接于天和核心舱径向端口,形成三船三舱组合体。在轨驻留期间,神舟十八号航天员乘组将迎来天舟八号货运飞船和神舟十九号载人飞船的来访,计划于今年10月下旬返回东风着陆场。

乘组都是“80后”

还有一个文科生

经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定,执行神舟十八号载人飞行任务的航天员乘组由叶光富、李聪、李广苏3名航天员组成,叶光富担任指令长。乘组包括1名第二批航天员和2名第三批航天员,3人均为“80后”。

据悉,航天员叶光富执行过神舟十三号载人飞行任务,李聪和李广苏均为我国第三批航天员,都是首次执行飞行任务。

1989年出生的李聪被本次任务的指令长叶光富评价为“思维敏捷、性格活泼、理解能力强、动手能力强”。三年来,李聪完成了从战斗机飞行员到航天员的转变,他期待着未来6个月的太空飞行完美呈现。

航天员李广苏是第三批18位航天员里唯一的文科生,对他来说,理工类课程如同“天书”,学起来非常吃力。他决定沉下心来,利用课后时间逐个攻破一个个小知识点,晚上12点前宿舍基本没熄过灯。经过三年多的刻苦训练,他完成了从飞行员到航天员的转变。

首次在太空“养鱼”

斑马鱼担任实验重任

本次神舟十八号将上行实验装置及相关样品,实施国内首次在轨水生生态研究项目,以斑马鱼和金鱼藻为研究对象,在轨建立稳定运行的空间自循环水生生态系统,实现我国在太空培养脊椎动物的突破。还将实施国际上首次植物茎尖干细胞功能在轨研究,揭示植物进化对重力的适应机制,为后续定向设计适应太空环境的空间作物提供理论支撑。

在中国空间站的小型受控生命生态实验模块中,照明系统将支撑金鱼藻进行光合作用供给氧气,提供给鱼类进行呼吸使用,鱼类呼出来的二氧化碳供金鱼藻进行光合作用,鱼类吃食物排泄的粪便给金鱼藻进行营养供给,这样就形成了一套水生生态系统。

中国科学院上海技术物理研究所研究员张涛告诉记者:“通俗点说是要‘养鱼’,但实际上它是一个小型的水生生态系统。我们既要保证鱼要能健康生存,因为生态系统里除了有鱼以外,还有跟它一起共存的给它提供氧气的一些其他生物。那么在这种情况下,我们要保证在这个空间实验过程当中,自己形成一个闭环的平衡系统。”

据了解,该实验项目从2020年底立项以来,中国科学院上海技术物理研究所和水生生物研究所的科研团队就围绕实验中水生生态系统鱼类的选择、如何给鱼供给氧气、如何使水循环、如何给鱼喂食等一系列问题开展了地面相关研究,为这次实验装置进入太空打下了基础。

文图综合新华社、央视新闻