近年来,成都市工程职业技术学校立足国家政策,以省、市科研课题《多主体共建生产型智能制造实训基地的实践研究》为依托,在已有校企合作基础上探索具有青白江区地方特色的“一校两企六结合”(简称“一二六”)产教融合新模式,实现学校和企业互惠共赢,助推新时代职业教育高质量发展。

搭平台共建

既能“转化”又能“育人”

面对日新月异的科技进步、迭代升级的行业形势,工程职校以前瞻视角主动谋求与多方主体的合作共赢。2018年,由工程职校统筹,以生产制造企业为基础,在满足学校教育教学和技能实训的同时,结合装备制造企业提供的装备和技术服务,搭建校企合作平台,走上“一校两企六结合”产教融合新模式的探索之路。

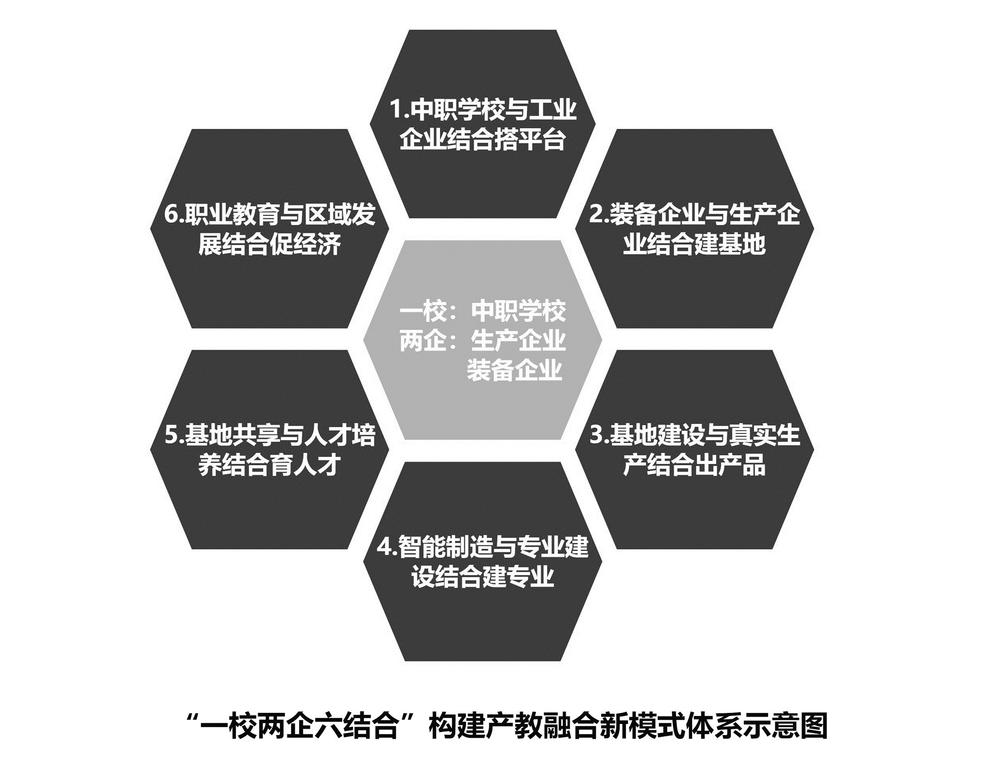

“一校两企”是实施主体,“一校”指中职学校,“两企”指装备企业和生产企业。“六结合”即中职学校与工业企业结合搭平台、装备企业与生产企业结合建基地、基地建设与真实生产结合出产品、智能制造与专业建设结合建专业、基地共享与人才培养结合育人才、职业教育与区域发展结合促经济。这既是六个实施目标又是六步实施方案,新模式的构建以实现六个结合为原则,按步执行、目标明确、操作性强。“我们通过高度匹配的产教布局和高效对接的服务体系,形成产教积极互动、校企优势互补的良好局面。”工程职校负责人说。

与此同时,装备企业与生产企业结合共建“5+2+2”模式生产型智能制造实训基地,即5个智能制造基础实训室、两条智能制造生产线、两种职业技能等级证书考核平台。实训基地对接企业真实订单任务,学生在基地学习过程就是产品实际生产过程,在校内即可完成从学生到学徒、准员工、员工的无缝衔接。实训基地不仅是工学交替的实战场所,还为学生搭建更高平台,培养“双证”人才,促进产学研深度融合。

跨功能协同

既能“创新”又能“赋能”

针对智能制造技术“交叉多、迭代快”的新挑战,工程职校贯通产业链与教育链,将智能制造行业发展与专业建设相结合,与企业共同开发专业课程,制作PPT、视频、微课等教学资源,推动智能制造国家标准与专业教学标准“双标同步”,实现人才供给侧与需求侧的快速匹配。“每一个教学模块都有相应的知识内容、技能目标及实践训练,精准服务高端装备、物联网等重点产业集群。”学校智能制造专业部主任介绍说。

同时创新“一室二中心”人才培养方案。其中“一室”指智能制造名师工作室,通过技能比武、顶岗培训、外出深造等方式提升团队教师专业能力。“二中心”指智能制造技术服务中心和智能制造创客教育中心,聚力人才培养、技术研发、品牌推广和技能培训等校企合作交汇点开展活动,深化校企双元育人,强化德技融合,涵养工匠精神和创新精神。

一切举措都是为经济发展赋能加力。为此,工程职校大力促进职业教育与区域发展相结合,培养智能制造方向高技能复合型人才,对口输出到区域内企业,提高企业市场竞争力,推动企业革新,加快区域内智能制造产业发展,实现从教育教学成果到实际生产力的转变,为打造现代化国际化的成都北部中心、建设“陆海联运枢纽 国际化青白江”提供坚实有力的人才支撑。

产教链融合

既能“共生”又能“共长”

“一校两企六结合”模式进一步推动了产教融合、工学交替,促进了职业教育体制改革,取得了明显成效,主要体现在:创建了“5+2+2”模式生产型智能制造实训基地,并以此为基础建成了一条可用于企业真实生产的智能制造生产线,转化教育教学成果为真实生产力。实训基地“无灯工厂”的生产模式极大提高了生产效率和生产效益,充分保障企业在合作中获利。同时厚植企业承担职业教育责任的社会环境,推动职业学校和行业、企业形成命运共同体。

教师队伍建设方面,学校省级职业教育教师教学创新团队(工业机器人技术应用专业)探索出“35911”教师培养模式,通过3大工程建设(名专业建设工程、创新团队建设工程、虚仿中心建设工程),提升教师5种能力(教学设计能力、课程开发能力、教学评价能力、团队协作能力、信息技术应用能力),协助教师完成9项指标(主研科研课题、参加赛课比赛、参加技能大赛、指导学生参赛、编写活页教材、撰写专业论文、获得各级荣誉、参加各级讲座、担任各级裁判),最终成长1批人,形成1支校企融合、专兼结合的“双师型”教学创新团队。近年来,学校教师获得各级各类奖项60余人次,其中获国家级奖项和荣誉11人次。

学生成长方面,依托智能制造实训基地,并轨五项智能制造赛项,按照基础能力—进阶能力—创新能力三个发展方向,培养出一大批智能制造高素质技术技能人才。学生双证率、就业对口率、本科上线率均显著提升。近年来,学生获得各级各类奖项130余人次,其中,国家级奖项16人次、省级奖项57人次。

巫开金 陈伟 李蓥莹 陈胜兰/文 图片由学校提供

点评

校企共生共长、产教双链融合、创新协同育人。成都市工程职业技术学校“一校两企六结合”产教融合新模式为职业教育提质增效提供了改革发展样本,值得学习与借鉴。