珠江,中国仅次于长江、黄河的第三大河,广州正位于珠江边上。珠江穿城而过,把广州分成了河北河南两片。

艇仔粥的追忆

旧时,由于陆路交通设施落后,珠江上的桥少,所以珠江航运也就成了人们日常生活与外出的主要交通方式之一。因而,广州沿江都设有很多轮渡码头。那时候,广州人经常离不开坐渡轮:从河南到河北,上班、购物、访友、探亲。还没有过多高楼大厦和现代化大桥的珠江,洋溢着一派平民气质。尤其是当时的珠江两岸,经常摆满打渔的小木船,诞生出一种独特的生存文化“疍家”,以及经典小吃“艇仔粥”,更显出珠江的平民色彩。

“疍家”(又作“蛋家”),是旧时陆上居民对水上打渔人家的称谓。疍民所乘的“艇”,像一只鸡蛋对半剖开,上盖以篷,所以叫“蛋艇”;主人以艇为家,所以叫作“蛋家”。广州人称“艇”为“艇仔”,而艇仔粥就出自这些“艇仔”人家之手,它是一种以螺肉、鱼片、花生、芋头等制成的鲜美粥品,由小艇划到江面或江边叫卖而得名。

据我80多岁的姨妈回忆,20世纪50年代的珠江岸边,每当夜色来临,江面上游艇、画舫游弋其间,“艇仔”也挂起一两盏红红的小灯笼穿梭往返。江边、游艇与画舫时不时就会响起长长的一声声吆喝:“一碗艇仔粥!”片刻,船家少女便会捧上盛于青花瓷碗的热粥一碗。接到热粥的游客用勺子舀上几舀,螺肉、鱼片等材料立刻伴着葱花与姜丝香香地飘浮,谁啜上一口都会忍不住叹上一声,只觉得人生的美事莫过于此了。所以,虽然现在珠江河面的“疍家”人已迁至岸上居住,但艇仔粥却自小艇而进入酒家宾馆,成了流传至今的广州经典小吃。

恍若“天上的街市”

珠江是平民化的,而珠江两岸的历史古迹与文化氛围则让人津津乐道:清代专为迎送官员而设的天字码头;曾是羊城八景之一的白鹅潭;沐浴江风楚楚动人的白天鹅宾馆;素有“广州第九景”之称并被誉为西洋建筑盛宴的沙面建筑群;典型的西式骑楼建筑爱群大厦;犹如江边翩翩欲飞的一只天鹅的星海音乐厅;被誉为广州“城市客厅”的花城广场;被《今日美国》评为“世界十大歌剧院”之一的广州大剧院;还有总高度600米且被誉为“中国第一高塔”的广州塔(广州人昵称为“小蛮腰”)……所以,广州珠江,还有一个美名——广州的“塞纳河”。这个名字很自然地让人想起法国时尚之都——巴黎,以及巴黎那条风流华美得让人惊叹的塞纳河。

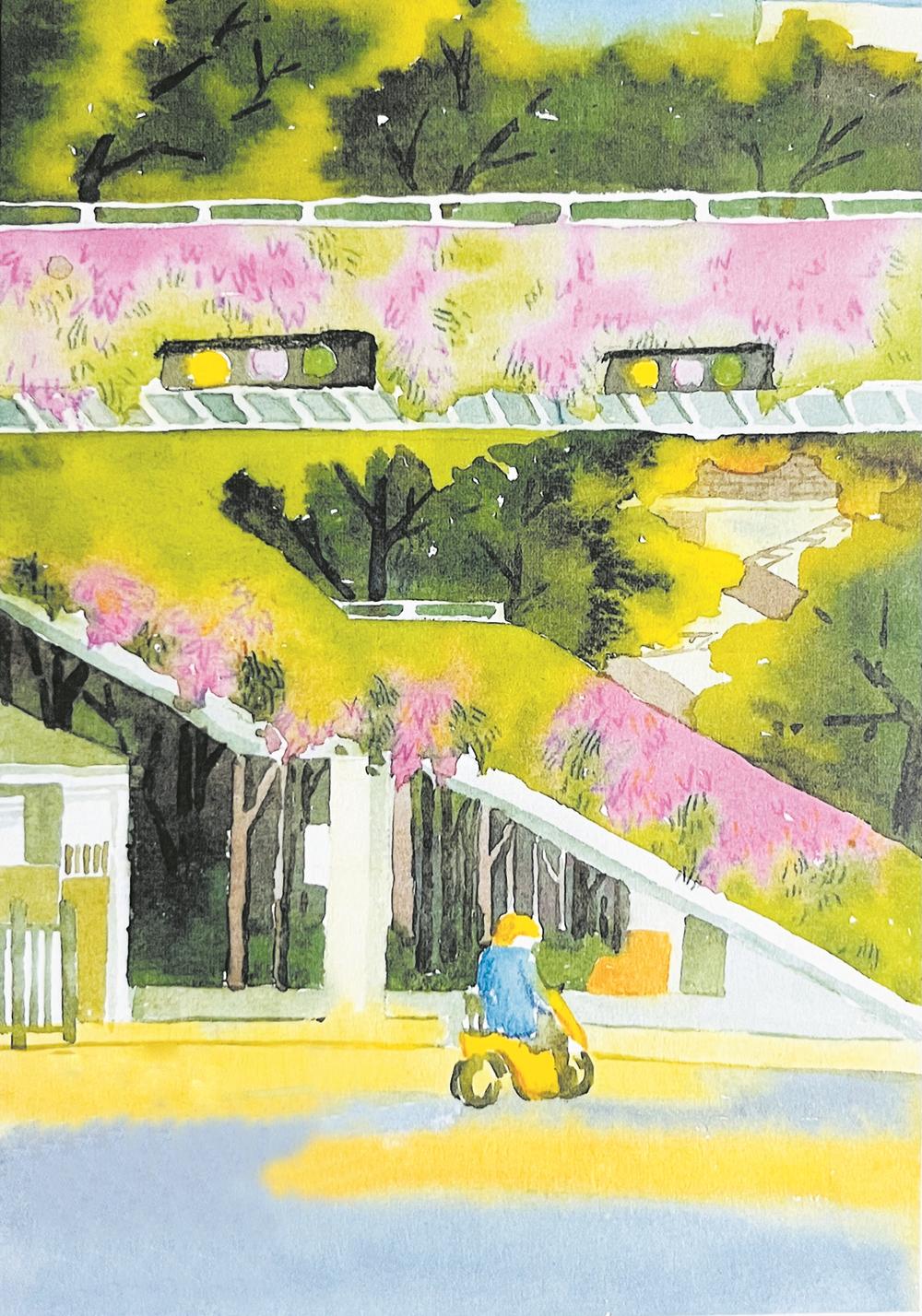

沿着珠江两岸一路寻去,广州的历史、广州的文化、广州的艺术、广州的富庶、广州的浪漫、广州的潇洒,在珠江两岸洋洋洒洒。七彩的霓虹灯闪烁在横跨两岸的江湾桥、海珠桥、解放桥、人民桥、海印桥、广州桥等大桥上,让它们变成了一条条跨江的“彩虹”。“彩虹”上人来车往,仿如郭沫若笔下“天上的街市”,映照出一派富足、祥和、浪漫的城市气象。自然地,珠江便成了广州人一家日常小聚、情人“拍拖”的休闲之地,而且也成了广州人向外地亲朋好友炫耀的一个时尚招牌游览项目。

每当夜色降临,珠江边上的天字码头便人声鼎沸,珠江两岸被璀璨的彩灯映照得溢彩流光。坐船夜游珠江,是一种飘来荡去的浪漫。游船那无片瓦遮挡的三楼,是演绎这种飘来荡去的浪漫的最好场所,一溜白玉般洁白的凳子桌子,全是镂空雕刻的,处处透着法国式的浪漫情调。

沿着珠江两岸有很宽敞的步道,步道上设置了许多照明装饰,一到夜晚,灯光璀璨。行走在步道上,吹着江风,赏着珠江两岸的繁华夜景,人仿如一步步走进了“天上的街市”。

一年四季,珠江之上,一江碧水荡漾着婉约的小调。十里花街,十里华灯,光华流转间,那一张张被璀璨彩灯映照得沉醉的笑脸,氤氲着烂漫镏金的满足与幸福。这种满足与幸福,便是广州人对日常生活充满自信的底子。