5月17日至18日,2024少儿科幻大会、第十五届华语科幻星云奖庆典在成都科幻馆举行,230余名国内知名科幻作家与2000余名科幻迷在此欢聚。

诞生于2010年的全球华语科幻星云奖已经逐渐成为国际性大奖,并成功地发掘了一大批新生代科幻作家。这些获奖作家的作品,把中国人关于未来的思考、关于科技发展的展望,提升到了一个全新的维度。

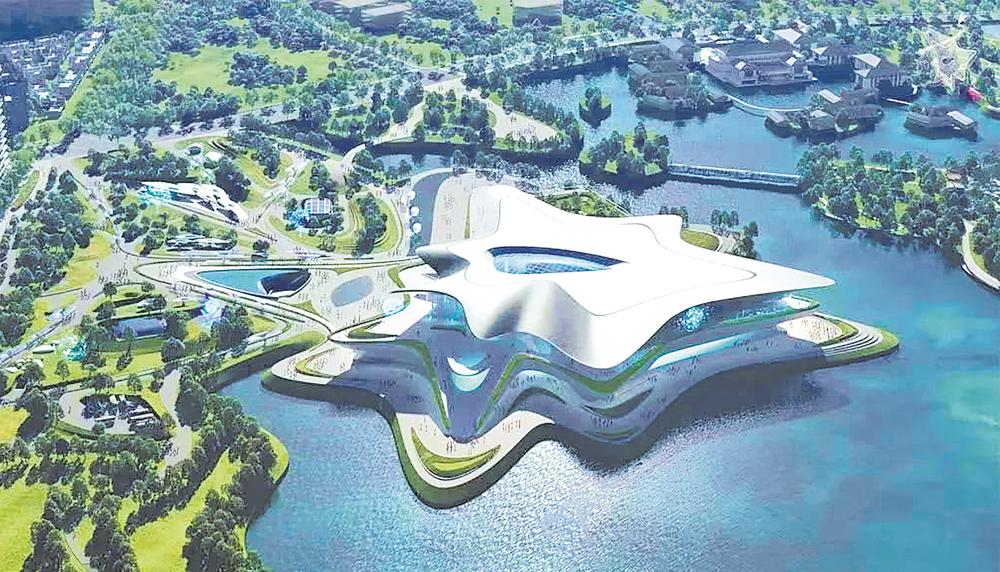

坐落于郫都区的成都科幻馆,已经成为集科幻场景体验、前沿科技展示和科幻文化传播等功能于一体的主题场馆,自2024年1月对公众免费开放以来,已累计接待参观者24万余名、各类参访团队100余批次。

去年在这里举行的世界科幻大会上,还出现了一个令人记忆深刻的场景:如潮水般涌来的科幻爱好者,其中很多是青少年,挤满了整个星云馆的顶层,等待著名科幻作家刘慈欣签名,人数之多,以至于他在不停歇地签名合影3个小时之后,仍然还有数百人未能得到签名。

以举办世界科幻大会为契机,郫都区引进赛凡文化、时光幻象、八光分等传统科幻头部企业,聚焦人形机器人、人工智能等未来产业,引进腾讯数字文创产业园、华为数字机器人等泛科幻项目30余个,同时聚焦科幻影视,引进、拍摄《超新星纪元》等影视剧17部,成立西部国际影视产权交易中心,首批挂牌院线电影、电视剧超100部。2023年以来,郫都区累计培育泛科幻类企业50家,产业规模近40亿元。

被称为“中国科幻文学开山鼻祖”的荒江钓叟,肯定没有想到今天的中国科幻会形成如此的盛景,拥有1000亿元的年产值。

1904年,笔名“荒江钓叟”的作者发表了中国第一部科幻小说,从此开启了中国科幻文学从无到有,从默默无闻到洋洋大观的历程。

中国科幻走过了120年的历程,从儿童科普到儿童科幻,科幻从儿童文学起步,不断在青少年中播下想象力的种子。

少儿科幻,再添一把火

少儿科幻作为我国科幻文学领域内重要的组成部分,发展态势良好。据了解,少儿科幻作家队伍也由最初寥寥数人扩至近百人,每年出版的原创少儿科幻小说已达数百部。为进一步推动中国少儿科幻高质量发展,科幻人也正在集体发力。

5月17日,2024少儿科幻大会在位于郫都区的成都科幻馆举行。少儿科幻知名作家、少儿科幻学者、少儿科幻资深出版人以及相关出版、影视从业者齐聚一堂,共话少儿科幻发展未来。

在大会的论坛交流环节,路航、孙春华、段子期、何明瀚、徐慧莉5位作家,围绕少儿科幻特性展开探讨和交流。

“少儿科幻还将继续开拓边界。”资深科幻人、国际少儿科幻协会主席和少儿科幻星云奖创始人董仁威这样说。他指出,少儿科幻星云奖组委会与国际少儿科幻协会将联合升级一年一度的“国际少儿科幻大会”,全力打造中国少儿科幻在世界的领先地位。

董仁威代表国际少儿科幻协会作年度工作报告。报告提出,少儿科幻星云奖组委会将从五个方面助推中国少儿科幻高质量发展:一是通过少儿科幻星云奖,不断发掘和培养少儿科幻文学创作者,扩大少儿科幻作家队伍;二是组织出版少儿科幻丛书,巩固出版影响力;三是加强少儿科幻理论体系的构建;四是面向少儿开展征文大赛以及小科幻作家培训营,培养少儿科幻创作后备人才;五是组织少儿科幻阅读推广活动,着力提升少儿科学素养。

国际少儿科幻协会就2024年工作计划提出打造“国际少儿科幻大会文旅项目”,将各类少儿科幻资源向“会+展+大众娱乐”方向突破。除了传统的颁奖典礼、高峰论坛、红毯仪式外,配合开展影视、动漫相关的展览、cosplay表演、美食住宿、周边售卖、舞台剧、电影节等娱乐活动,推出受众广泛的年度少儿科幻活动。

经过数十年积累,少儿科幻作家队伍日渐扩大,每年出版的原创少儿科幻小说已达数百部,少儿科幻星云奖的独立评选恰逢其时。少儿科幻出版业通过对少儿科幻进行年度检阅,突显少儿科幻文学发展成果,不断增强少儿科幻人才圈链升级,构建少儿科幻文化产业生态,推动少儿科幻市场深度融合。

纵观2023—2024年度少儿科幻发展,整体呈现出创作量与出版量同步增长的趋势。据不完全统计,仅2023年度,少儿科幻图书出版物种数就达到209种,较2022年度增长了近一倍,其中,本土原创少儿科幻图书达到156种。

在本次大会上还集中展示了2023至2024年少儿科幻纸质图书出版成果,并签署新的星云系列少儿科幻图书合作出版协议。北京少年儿童出版社在现场举办了《全球华语少儿科幻大奖书系》第一辑十册的新书发布会,相关单位还启动了“闪耀无限可能·幻游文学星海”青少年科幻主题征文活动。

科普 培育少儿科幻发展的沃土

1949年新中国成立,科普事业的发展造就了有利于科幻文学发展的社会大背景。这个时候,“科学幻想小说”(简称“科幻”)一词也从俄文翻译过来并开始流行。

1950年,张然在天津知识书店出版了《梦游太阳系》,这是可以考证到的新中国第一篇科幻小说。郑文光 1954年暑假在《中国少年报》上发表《从地球到火星》时第一次使用“科学幻想小说”的称呼,这篇小说的发表立刻成为社会新闻,并引发了北京地区青少年天文观测热潮。

1957-1962年间,俄文版《凡尔纳全集》经中国青年出版社翻译、出版。

当时的科幻作品基本上都是少儿科幻。不仅主人公多选择少年儿童,用儿童视角来写,而且文笔浅显、结构简明,作品以短篇为主,创作数量也有限。

1954年,郑文光的《从地球到火星》,在青少年中引起广泛关注。此后两年间,他在各种儿童、青年期刊上,先后发表了《第二个月亮》《太阳探险记》《征服月亮的人们》等作品,并于1955年由上海少儿出版社辑成《太阳探险记》一书出版。1957年,他的科幻小说《火星建设者》在世界青年联欢节上获得了科幻小说奖。

1960年,童恩正在《少年文艺》发表了科幻小说《五万年以前的客人》;同年,童恩正写出了《古峡迷雾》,由上海少儿出版社出版。

从新中国成立到改革开放前的20多年间,各种科普读物开始进入到人们尤其是中小学生的视野之中,为科幻创作打下了深厚的群众基础。

其间,刘兴诗、叶至善、王国忠等作家为人们奉献了不少佳作。

刘兴诗的《北方的云》,是中国最早写到天气控制的科幻小说。故事中的“我”是北京天气管理局的一个天气调度员,工作就是按全国各地的需要,控制这些地区的天气。

叶至善的父亲是著名作家和教育家叶圣陶。叶至善一生以编辑为职业,在50年的编辑生涯中,为少年儿童编写了大量优秀的作品;王国忠主编了影响巨大的科普丛书《十万个为什么》,还主编了《少年科普佳作选》《儿童科普佳作选》《幼儿科普佳作选》等,同时也创作了科幻小说《黑龙号失踪》。

科幻邂逅Z世代

改编自刘慈欣同名作品的《流浪地球》在2019年上映,这一年被许多从业者定义为中国科幻电影元年。

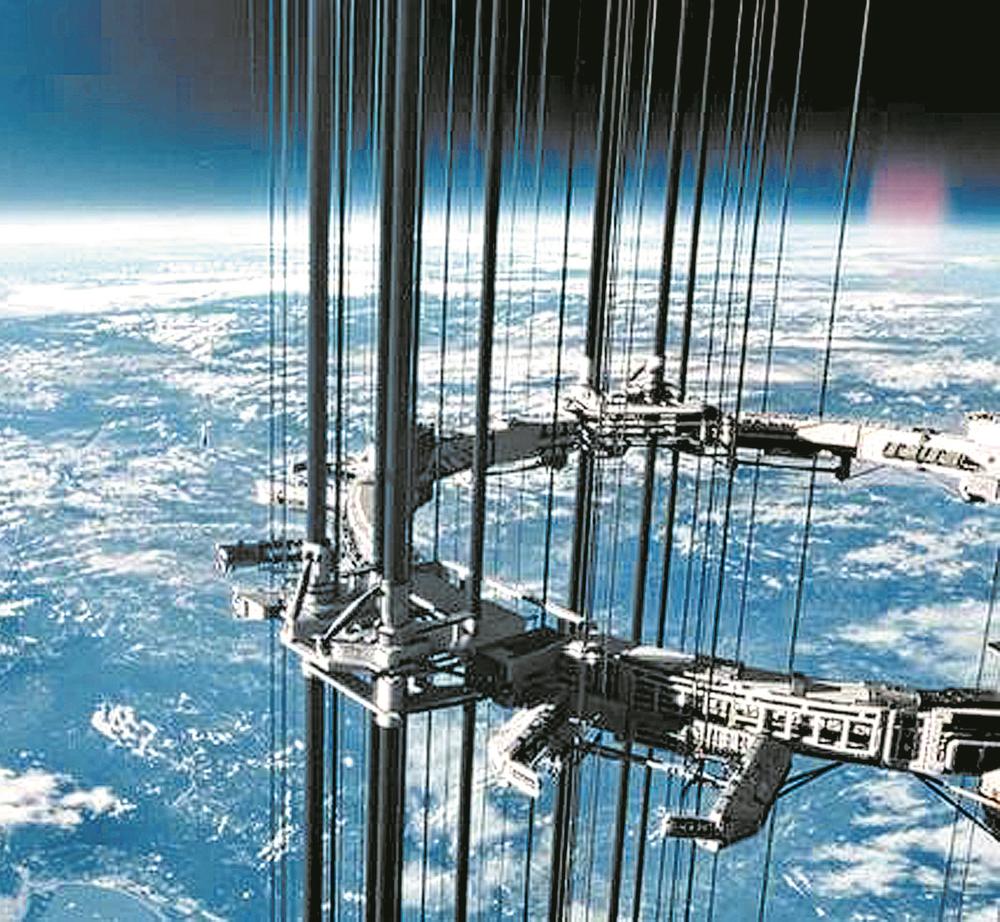

2003年,郭帆毕业后就职于中国旅游卫视《亚洲音乐中心》节目组。2009年考上北京电影学院管理系研究生,2019年2月5日,编剧并执导的电影《流浪地球》上映。2019年,郭帆在航天城感谢各位航天工作者,他说:“是你们让电影变得真实可信。”这一天,他带着《流浪地球》在航天城提前放映。这一年的春节档,第一次有科幻电影成为票房黑马,拿下近50亿元人民币的可喜成绩。2020年9月26日,凭借《流浪地球》获得第35届大众电影百花奖最佳导演奖。电影《流浪地球2》于2023年大年初一上映,太空电梯等镜头引发观众惊叹与喝彩。

2019年,中国科幻研究中心成立,鼓励更多年轻研究者进入这个领域。近5年来,中国科幻年均出版图书660本。2024年,李广益编辑的《地火行天:中国科幻研究十年精选》出版,吴岩在序言中说:“我常常有一种‘爱恨交织’的感觉,一方面对繁荣感到欣慰,一方面又对这么多文献无法全部阅读而感到愁闷。”

科幻学者姜振宇表示,他接触到的年轻人所迷恋的科幻作品并不仅限于科幻小说。即使没看过小说《三体》的原著,他们也可能看过动漫版本《我的三体》:“科幻的形态发生了非常大的变化,从动漫到游戏,充满了生活,这是很好的现象。”

Z世代对科幻的认知不仅仅是满足科普要求,更多的则是对未来的憧憬。科技大步流星地前进,或能在未来的某天印证曾经的“想象力”。

在哔哩哔哩副总裁张圣晏看来,“年轻人有更广阔的视野和更大的脑洞,想象和审美是他们创作科幻作品的核心优势。”也正是与阅读群体的契合,B站陆续推出了《灵笼》《我的三体》等科幻题材的动画短视频,而用户也给予了积极的反馈。

科幻活动逐年增多,科幻创作者和研究者数量也在提升,每年都有新面孔的加入。2023年,世界科幻大会第一次在中国的城市举办。奖项设置也从小说扩展到了影视、游戏等,甚至扩展至对科幻有启发意义的科学和技术进展。

而早在34年前,时年42岁的杨潇作为《科幻世界》的社长曾只身一人乘坐火车8天8夜抵达欧洲,与世界科幻小说协会(简称WSF)取得联系,在中国成都申办WSF年会,实现中国科幻历史上第一次较大规模的国际交流。

34年后,许多中国科幻迷都有几位外国科幻迷朋友,他们在国内外的科幻大会上相聚,也在网络上讨论喜欢的作品。

2022年,科幻纪录片《未来漫游指南》以刘慈欣科幻小说中的创想为蓝本,中国科幻作家首次作为主角进入国际纪录片。

“科幻虽然探讨的是宇宙那样遥远的事情,但最需要人跟人见面,形成一个气场。它开创了一个传统:全世界科幻迷、科幻作家必须经常相聚。”著名科幻作家韩松写道。

科幻迎来丰收季

从1977年起,科普和科幻创作迎来丰产期。

1978年5月,上海召开了全国科普创作座谈会。高士其与郑文光、叶永烈、肖建亨等作家悉数到场。老一代作家重新执笔写作,一批新作者也被吸引到科幻创作中来,作品呈现出井喷的壮观景象。

当时,国内科幻文学界先后涌现了五个专门的发表园地:北京的《科幻海洋》、天津的《智慧树》、成都的《科学文艺》、黑龙江的《科学时代》和《科幻小说报》。专业科幻园地数量超过了日本和英国的同期水平,发行量均在几十万册,在世界上也屈指可数。

同时,大量主流文学刊物也发表科幻作品,包括《人民文学》《当代》《小说界》《北京文学》《上海文学》《新港》《四川文学》等都曾经在那个时候发表过科幻作品。童恩正的《珊瑚岛上的死光》和魏雅华的《温柔之乡的梦》都获得过全国性的主流文学奖项。

据统计,1981年,发表的作品有三百多篇,约为1976年到 1980年这五年的总和,科幻作者的队伍也从1978年的三十多人,扩大到二百多人。

1980年,上海电影制片厂出品的电影《珊瑚岛上的死光》,改编自童恩正同名作品,引起巨大轰动。影片展现了激光武器、机器人和先进设备,这部电影被认为是真正符合类型片特征的第一部中国科幻电影。

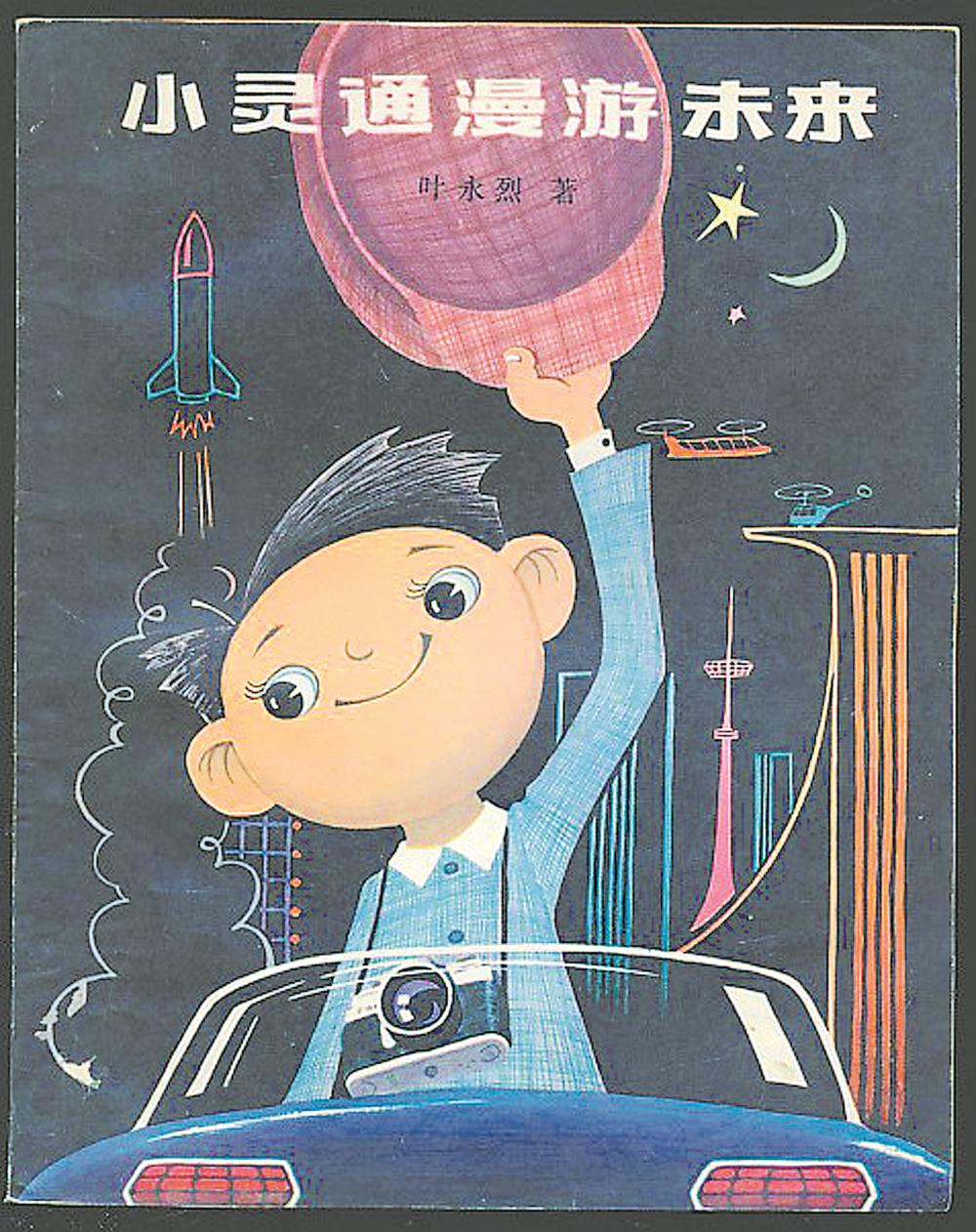

上世纪七八十年代的中小学生中,大多数都读过叶永烈写作的中篇科幻小说《小灵通漫游未来》,该书于1978年8月出版,书中的主人公“小灵通”手拿时髦的贝雷帽,胸前悬挂着胶卷照相机,神采奕奕地站在敞篷车中,所有的这一切,让当时的人们产生了无限的遐想。

该书描绘了一个极具吸引力的未来世界:在未来世界里,人们开着能上天入地的汽车到处跑;他们从来不用钥匙,因为指纹就可以开锁,方便快捷;他们的家里还有可爱憨厚的机器人,和他们玩耍,帮他们打扫……

很多青少年正是因为看了这本书,极大地提高了想象力和对科学的兴趣,想象着自己在未来去创造一个全新的美好世界,其中有一些人成为今后科幻创作的主力军,而书中描绘的很多景象,也确确实实地呈现在我们当今的生活中。

卢子柯/文

本版稿件未经授权严禁转载