■骑楼之于广州,如四合院之于北京,小洋楼之于上海,是一个城市的符号与印记

■骑楼宜居宜商,串通成沿街廊道,可避风雨防日晒,特别适应岭南高温多雨气候

读城记

以成都的悠闲洒脱,去体味北京的大气包容、南京的冲淡平和、上海的开阔优雅……今日品读:广州骑楼的似水流年。

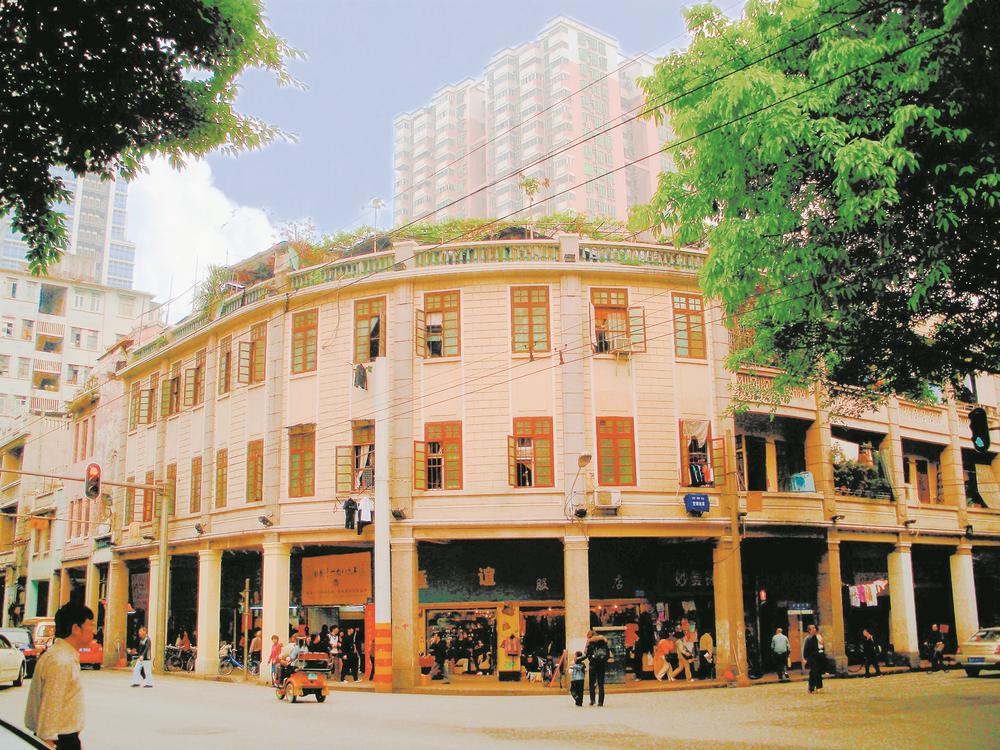

走在广州一些古老的街区,你会惊讶地发现:窄窄的街道两旁,一幢幢房子好像长了脚,被一根根柱子架在半空中。再仔细一看,底层的房子似乎都往里掏空了两三米左右,因而在街道两旁各形成了一条宽敞的人行走廊。这条走廊,绵延数百米甚至几千米。这些被柱子架在半空的“长脚”房子,便是广州最有特色的近代建筑之一——骑楼。

“骑楼”的字面解释是“骑在公共人行道上的楼房”。广州最早的叫法是“有脚骑楼”,后来简称为“骑楼”。被骑的公共人行道被称为“骑楼底”,“有脚骑楼”组成的街区,就叫“骑楼街区”。

骑楼之于广州,就像四合院之于北京,小洋楼之于上海,是一个城市的符号和印记。这些骑楼宜居宜商,其特点是把门廊扩大,串通成沿街廊道,从而形成骑楼街,可以避风雨、防日晒,特别适应岭南多雨、高温、炎热的气候。

如今,经历了一个多世纪的风风雨雨,在广州荔湾、越秀等老城区,骑楼仍处处可见。游走在那些骑楼街巷,你似乎不知不觉地游走于广州古老而深邃的似水流年。

宜商宜居真实用

西洋风格和岭南传统的完美结合

骑楼在广州出现,并不算太久——最早是从20世纪初开始的,也就是一百来年。这百年历史的骑楼,为什么深受广州人的宠爱呢?说起来,这与骑楼所具有的西洋风格,以及它极其符合广州人“实用主义”的生活哲学有关。

广州濒临南海,邻近香港和澳门,是一座较早接受外来文化、跨入近代化进程的城市。广州在很多方面深受外来文化的影响,建筑风格的影响体现得十分鲜明,比如说——骑楼。20世纪初,欧洲敞廊式建筑风格传入广州,与广州传统的飘檐式建筑相结合,演变为轻巧通透的骑楼。骑楼堪称广州人将西洋建筑风格和岭南建筑传统完美结合的产物,是典型的既取法西洋风格,又坚持“中西合璧”的建筑。

据广东文旅发布的资料,骑楼前加上“商业”两个字。追溯起来,这种修在公共场所的敞廊式商业建筑的产生与古希腊商业发达、气候炎热多雨密切相关。敞廊能为行人提供遮阳挡雨的方便,提供良好的步行环境,适应商业的需要。而广州气候高温、多雨、炎热,和希腊气候非常接近,吸收其建筑特点也在情理之中。

同时,广州是一个非常讲究实用主义的城市,广州人有着一种根深蒂固的生活智慧——那就是务实。多数广州人对于自己的城市在别人的评价中是否有品位并不那么在乎。广州人在商言商,在这种实用主义生活哲学的引领下,其灵活务实的精神把外国敞廊式的商业建筑桥廊,演变成了广州独特的商住两用、既有平易近人的市井气质而生活气息又很浓郁的骑楼建筑。

这些洋溢着市井味道的骑楼建筑,多数为2到4层的砖木混合结构。早期骑楼底层前部为柱廊,向街敞开,大致柱距4米,进深4米,净高五六米,形成自由步行的长廊,与商店、茶楼、酒家、旅馆、戏院等相连;后部则是工场、货仓、生活用房等处,楼上用作民居,商宅结合,亦市亦居。骑楼首层,可避风雨,防日晒,方便行走和购物;骑楼下连续的商业长廊可以装饰各种橱窗,陈列商品、招徕顾客;骑楼楼上的采光设计和通风效果俱佳,与地面保持一定距离,则可以减少广州多雨天气带来的潮湿,居住适宜。

“风雨廊”风靡百年

好看好用骑楼街,广州老街主格局

由于骑楼是居住、经商结合的场所,还为路人遮阳避雨,所以广州人赋予它一个美名——“风雨廊”。广州人喜欢这样赞叹骑楼:“落雨,唔使惊(不用担心),有骑楼;出太阳,唔使惊,有骑楼。”

骑楼这种务实的“风雨廊”,既令商家感到方便,也令市民觉得方便,出现之后越来越受到广州人的喜爱。20世纪初,当时的广州市政府开始推进“都市改造运动”,大力推动建筑骑楼,并制定了相关的兴建骑楼的法规。

1912年,广州市政府颁布了《取缔建筑章程及施行细节》,其中有一项规定:“凡堤岸及各马路建造屋铺,均应在自置私地内,留宽八尺建造有脚骑楼,以利交通之用……”并且“骑楼两旁不设用板壁竹笪等类,遮断及摆卖什物阻碍行人”。依此条文,建造“有脚骑楼”,是沿路建房者应尽的义务,而且骑楼下面是公共通道,不能私自占用。

1918年,广州市政府还对骑楼的材料、形式、施工、构造等细节,进一步作了规定。于是,骑楼开始在广州城里如雨后春笋般涌现,当时主要的商业街道几乎都采用这种骑楼建筑形式。

一栋栋的骑楼建筑并肩联立而建,形成了连续的骑楼柱廊和沿街建筑立面,也就是骑楼街。到1937年,广州市区内骑楼街路段共有36条,总长20多公里,集中于10多平方公里的范围内,其中最著名、也是骑楼最集中的街道有上下九路、第十甫路、中山路等。好睇好用的骑楼街,一时风靡全城,形成了广州街景的主格局。

彩窗、山花、小阳台

时髦的洋式店面,古典的中式情调

广州骑楼是深受西洋风格影响的产物,所以,在整体建筑的装饰上,也呈现出浓郁的西化风格。骑楼临街立面的处理上多为西式造型或中西结合,比如由一块块细小的彩色玻璃组合而成的满洲窗,极具中式建筑的特色;而楼顶的山花、女儿墙和楼身上的欧式小阳台,则是西方建筑特有的元素。满洲窗与山花、女儿墙、欧式小阳台相结合,形成了颇为时髦的“洋式店面”。

在广州,每座骑楼建筑的楼顶都可以看到山花和女儿墙。山花是立面上一种缓坡的三角形山墙的花饰,有意设计成曲线和半圆形。骑楼建筑中的山花,成为屋顶的重点装饰部分,有些是极具现代感的直线条,有些加入西方柱饰、带有欧洲风格,有些则在上面雕塑着各式各样的图案。山花两边的矮墙便是女儿墙,又称“压檐墙”,出现在天台边缘以及檐口以上的位置,圆的、方的、弧线形都有。

因为骑楼都是由屋主自行建筑设计的,所以,早期的骑楼设计建造者大都不是职业建筑师,而是普普通通的工匠。他们开始在建造骑楼时虽然流行“拿来主义”,理解的却只是外表的装饰和构造,模仿出来的事物,往往也还显得生硬。但聪明的广州人总是善于掩饰不足,善于在陌生的外来文化上添加自己的传统,比如,有的在廊道天花板上吊装一个流行于民国时期的老灯;有的则在钢筋水泥的欧式建筑上安装满洲窗,透出一种幽远神秘的韵味;有的楼顶采用多重瓦檐,或使用青色琉璃筒瓦,建造四角翘起的凉亭等。

至于骑楼的墙面装饰,那就更千姿百态了。建筑细部的檐口下、窗眉、窗台下以及门套等部位,都巧妙地装饰着花样,其图案样式有岭南特色的佳果、吉祥纹饰以及具有中国古典情调的卷草图案。我曾经在第十甫路看到过老字号“陶陶居”酒楼,墙面上不仅布满了满洲窗,而且还刻满了很多色彩缤纷的浮雕图案,有《牡丹亭》《西厢记》《贵妃醉酒》《八仙过海》《白蛇传》《穆桂英挂帅》《张飞战马超》等,恍惚在欣赏一幕幕流动的中国传统戏曲,有一种穿越时空之感。

工匠对西式建筑创造性的模仿和大胆的改良,成就了广州骑楼活泼而有特色的建筑风格,并被中西合璧成了仿哥特式、古罗马卷廊式、仿巴洛克式、现代式、传统式和南洋式等典型骑楼。

其中,南洋式骑楼非常有特定的时代感。“下南洋”曾经是广东非常流行的一个语汇,意思说的是广东人去新加坡、马来西亚等南亚、东南亚国家谋生计,他们很多人回乡后,又把南洋文化的特征带了过来,南洋骑楼是可见的最直接的影响。南洋式骑楼一般在屋顶的女儿墙上开有一个或多个圆形或其他形状的洞口,为的是减少沿海台风对建筑物的冲击。

“花骑楼”焕发青春

西关骑楼的古意,东山骑楼的现代

广州有句俗谚:“东山少爷,西关小姐。”意思是说,东山是权贵显宦的聚居地,出入的多是官家子弟;而西关是商业繁华区,出身富商之家的小姐,花飞蝶舞,悦人眼目。有意思的是,对广州骑楼,人们也喜欢划分为两个典型的流派:西关骑楼和东山骑楼。

西关骑楼是早期骑楼的代表,外观上追求山花、罗马柱、卷曲花纹、中式清水砖材料,窗户多有清代满洲窗等繁复的装饰元素。东山骑楼形成年代较西关骑楼稍迟,往往舍弃复杂的符号化装饰,趋于现代和简洁,比如将线条繁复的罗马柱变为简单的方柱、圆柱;细石米墙代替了西关那些早期的清水砖墙;几何图案增多,卷曲图案减少等。

每当走在东山骑楼下,看见那些简洁明朗的西方现代主义情调,仿佛就见着了那些风流俊朗的官家子弟,正上演着一杯红茶、一个壁炉、一栋洋房、一个侨归东山少爷的典型生活;而每当走在西关上下九、第十甫路的骑楼下,望着那纷繁琐细的清代满洲窗,你就会想到纤弱娇媚、华丽精巧、甜美温柔的一个美人,正上演着一盆兰花、一笼画眉、一手厨艺、一个地道西关小姐的精致生活。

对于地道的广州人来说,他们更喜欢西关骑楼的古意,尤其是老西关恩宁路段的一些骑楼,更是原汁原味——粗大的梁柱、长长的吊扇、铺满阶砖的路面。这里的人们仍然习惯在骑楼的廊柱之间,拉起一根长长的铁丝晾晒衣服,推着自行车进出的大伯操一口正宗的广东白话跟熟人打招呼。小店里的大妈则叮嘱正在玩耍的孩子们:“要行骑楼啊!”因为骑楼不怕高空落物,不怕车辆冲撞。能向路人提供这么一份安全感的,没有什么建筑能比得上骑楼了。

20世纪40年代初,广州市政府颁令规定:部分马路人行道必须用于绿化,禁建骑楼。此后开辟的马路也不再推行骑楼政策,骑楼开始走向衰落。到20世纪90年代,因为广州城市建设的飞速发展,骑楼面临被拆迁的危机。广州市民对为他们遮风避雨的骑楼一直情感深厚,而这一份深厚之情,让一些徘徊在拆迁还是保留之间的老骑楼不仅得以保全,还焕发出了新的生命力。

从2002年开始,广州对很多骑楼进行了整体装饰,比如对人民路、上下九至龙津西路连成一整体的骑楼街进行整修,形成了一条长逾两公里的完整的“骑楼通道”。如今,广州很多骑楼已脱胎换骨,“花”得很现代了,柱廊里贴着大牌明星的图片,还摆上了供人小憩的雕花凳子……

有空有闲的日子,到骑楼街走走,是今天广州人的一种习惯。走在骑楼街上,百年前那些西关小姐、东山少爷的影子早已远去,而眼前的花骑楼“花”得更加富足、熨帖,“花”得更加时尚亮丽。

本版文字 潘小娴 本版图片除署名外均据新华社

本版稿件未经授权严禁转载