实现基础教育的扩优提质,课程建设是一个有力抓手。青白江区准确把握义务教育课程改革风向标,以核心素养为导向,聚焦育人方式转变,从课程顶层设计、实施路径、教学方式、教师发展、课堂评价等多个方面精心规划、勇谋创新,努力把“立德树人”这一根本任务转化为教育教学的生动实践,形成独具特色的课程改革经验,实现了区域教育的高质量发展,也收获了学生、家长和社会的好口碑。

青白江区祥福小学校

铺好课程“跑道” 助力学生成长

“明德至善,博学笃行。”青白江区祥福小学校“明德教育”课程聚焦自身办学理念,探索基于核心素养形成的多维课程实施路径,让每位学生都找到适合自己的“跑道”,成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

课程板块促进全面发展

“明德课程”由“德润”“德馨”“德礼”三大板块组成。国家课程、地方课程归为“德润”,寓意是以德润身、以文化人。艺体实践类校本课程归为“德馨”,强化“五育并举”、提升学生综合素养。礼仪品行教育归为“德礼”,引导学生做一个守法明礼、热爱劳动、珍惜生命、关心集体的好少年。“明德课程”努力营造有深度、有厚度、有文化底蕴的教育环境,通过三大板块的整合打通课程标准、教材内容、课堂教学的联系,实现课程之间的无缝衔接与融合共通。

近年来,学校以社团活动为依托,将本土资源、学生需求、育人目标有机融合,开发形式多样、内容丰富的特色校本课程。比如书法、课本剧等“明智”课程;小小科学家、编程小能手等“明趣”课程;足球、篮球等“明体”课程;卵石画、剪纸等传统文化的“明美”课程;合唱、舞蹈等“明乐”课程。这些社团活动串成了基础储备—兴趣启蒙—特色培育—自主发展的课程“生态链”,成为满足学生个性化需求和学校特色发展的增长点。

课程评价 实现人人出彩

“这是我参加书法比赛获得的证书,真是太高兴了。”“这是我黑板报做得好,老师给的奖励。”……在一次课堂展示活动中,四(2)班的孩子们兴奋地分享着各自的奖品。在“双减”政策和新课程标准指导下,学校构建起多元、立体、开放的评价体系。教师们为每个学生建立了“成长记录档案”,从道德品质、行为规范、学习能力等方面为每名学生绘制“增值可视画像”,形成有利于培育和践行社会主义核心价值观的教育情境和良好氛围。同时引入个人自评、小组互评、教师评定、家长评定等方式,充分发现每个学生的闪光点。

学校还利用信息技术对评价数据进行全方位、全过程、智能化的分析,帮助学生挖掘潜能,找到努力的方向。“美德好少年”“阅读小达人”“运动之星”“劳动最光荣”……从单纯关注学业成绩到重视实践能力的培养,进而关注每个生命质量的持续发展,孩子们的个性特长得到充分体现,在各级各类科创、艺体活动中频频获奖,学校也被评为“成都市教育科研先进单位”。

青白江区祥福中学校

课程活动化 带来“满园春”

青白江区祥福中学校结合自身“和乐”教育理念,大力推进“国家课程校本化(活动类课程)研究”项目。以课程改革驱动内涵建设,提升育人品质,把学校打造成为学生的“乐”园、教师的“和”园、家长的“亲”园,走出属于自己的特色办学道路。

兴趣制作为创新而设计

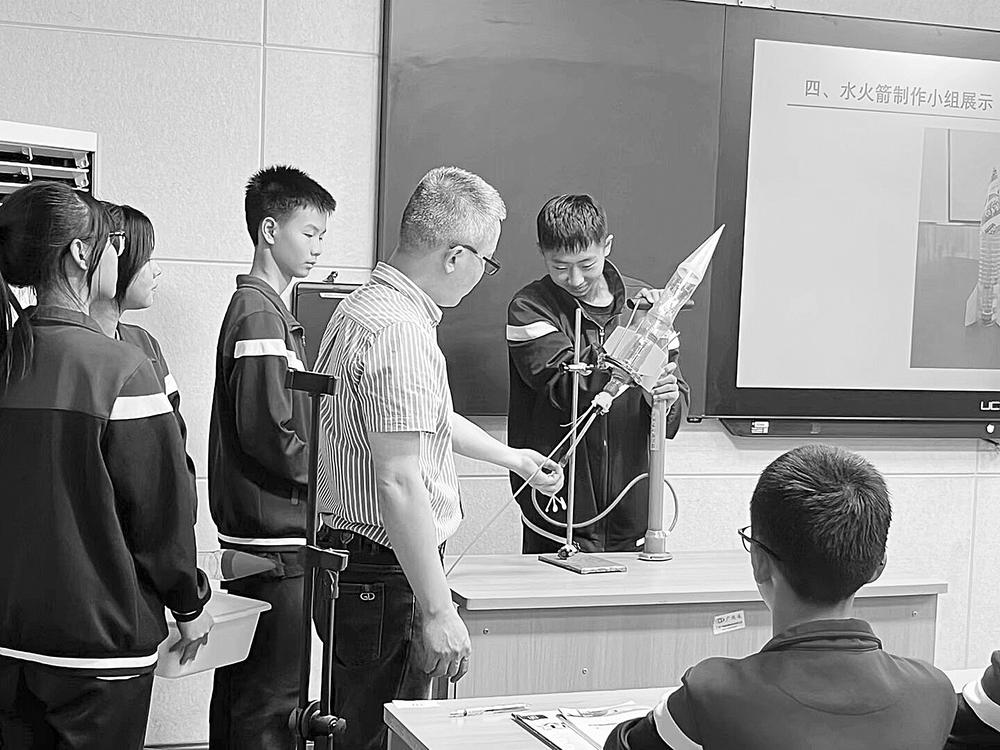

“这是我们小组利用废弃的饮料瓶制作的水火箭,利用压力和相互作用力升空飞行……”在青白江区初中物理集中教研活动中,祥福中学的学生拿着自己制作的科技作品,与全场嘉宾分享实验心得。学生们流露出对这门学科的喜爱。

这堂“始于惊奇,濡以文化”的物理课正是学校推进“国家课程校本化(活动类课程)研究”项目的一个成功范例。物理教研组全体教师争当教改先锋,以“兴趣拓展制作”为出发点,在八年级全面开展“动手制作、感受物理”校本课程活动化建设。遵循科学性、全员性、经济性、环保性原则,设计出理论学习—材料准备—小组讨论—作品制作—作品展示—成果评价课程流程,带领学生以情境引出问题、以探究得出真知,去揭示物理现象发生的原因和知识形成的过程。活动化课程实现了“被动上”到“抢着上”的转变。学生制作的《水火箭放飞》在成都市青少年科创大赛中获得优异成绩;物理教研组也完成了《农村初中理化生学科渗透国际理解教育的探索与实践研究》课题结题。

变革课堂 走向学科育人

随着物理校本课程日趋成熟,学校把“国家课程校本化(活动类课程)研究”项目推广至所有学科,为学生搭建“以世界为教材”的学习地域。语文学科立足语言实践,设计不同风格的主题活动。比如八年级课文《愚公移山》被拓展成“我所知道的传统故事”,师生们一起外出采风,寻找记忆中的民间传说,感悟中华经典的魅力。数学学科更是以“做”为支架,构建“生活数学—活动思考”的教学主线。比如七年级课程《七巧板》,学生通过动手制作、分割、拼图,找到线段的数量和位置关系,使数学课堂既探“真”又有趣。

基于课程标准的真实性、综合性与多元性,学校还整合跨学科大概念,设计跨学科任务群,开展体现学科交叉思维的思辨性学习活动,帮助学生消除学科壁垒,用科学家精神去探索世界。目前,课程活动化在全校形成“头雁引领、满园争春”的良好态势,将传统意义上的“知识接纳”转变为创新发展中的“知识融合”。

青白江区福洪中学校

“至善课程”为学生发展奠基

教育不仅是知识的灌输,更是点燃求知的火焰。青白江区福洪中学校以“三化教育”为特色,围绕“以人为本,致人至善,为学生的发展奠基”的办学理念,构建起守正创新、多元开放的“至善”课程体系,使校园充满高雅的气质和独特的韵味。

三大模块凝聚课程价值

“至善课程”包含善业、善德和善行三大模块,彰显“知行合一”的教学之道。善业模块分为“国家课程”和“国家课程校本化”,其中“国家课程”保证开足开齐;而“国家课程校本化”则体现“开好”——学科导学案编写。善德模块从公民责任感培养和良好行为习惯培养两方面引导学生内心向善、行为从善,最终臻于至善。善行模块通过生活技能、科创艺体、兴趣爱好等各类实践活动发展个性特长、提升综合素养。这三大模块有机衔接、融会贯通,随着学生成长需求不断调整、丰富,达到“展示自我、追求至善”的育人目标。

“至善课程”的构建并不局限于课程内容的变革,更是课堂教学的一次全方位探索。学校打造导学、自学、探学、展学和小结的“4+1”高效“至善课堂”,环环相扣、层层递进,借助学科导学案为学生搭建“学习路线图”,让学习在课堂中真正发生,实现知识的贯通、连续和递进,塑造出自主、互动、体验、探究、创造的学习新形态。

“三化教育”引领课程建设

内化于心、外化于行、固化于制是“三化教育”的核心,丰富而具体地引导着“至善课程”建设。学校以教研组、备课组为中坚力量,探索核心素养立意下的课程研发与设计。教师们发挥自身优势,以协同的方式编制出符合自身实际的“国家课程校本化”——学科导学案,实现了教师应教尽教、学生学足学好。目前学校完成了语文等九个学科三个年级的“国家课程校本化”教学标准,开发出昆虫科普、蝶画等20多门校本课程,先后获得成都市课程改革先进集体、成都市实验教学示范校等荣誉称号。

让教师在课程建设中有章可循,同时又不限制教师的创造。为此,学校完善“推门听课”长效机制,从课堂中寻找经验、发现共性问题,让科研与教学形成良性互动。同时,定期组织全校教师参加各类示范课、公开课、教研课、汇报课展示,在此过程中感悟学科教学的本质与方法,推动课程改革落地生根。当教师从教材使用者转化为课程研发者,学校也真正做到了为学生的发展奠基。

陈茵/文 图片由学校提供